Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

現役東大生の“デジタルノート機能”活用法

農学部

水圏生物科学専修 水産資源学研究室

平沢 智大さん

デジタルノート機能の「わたし独自」のまとめ方

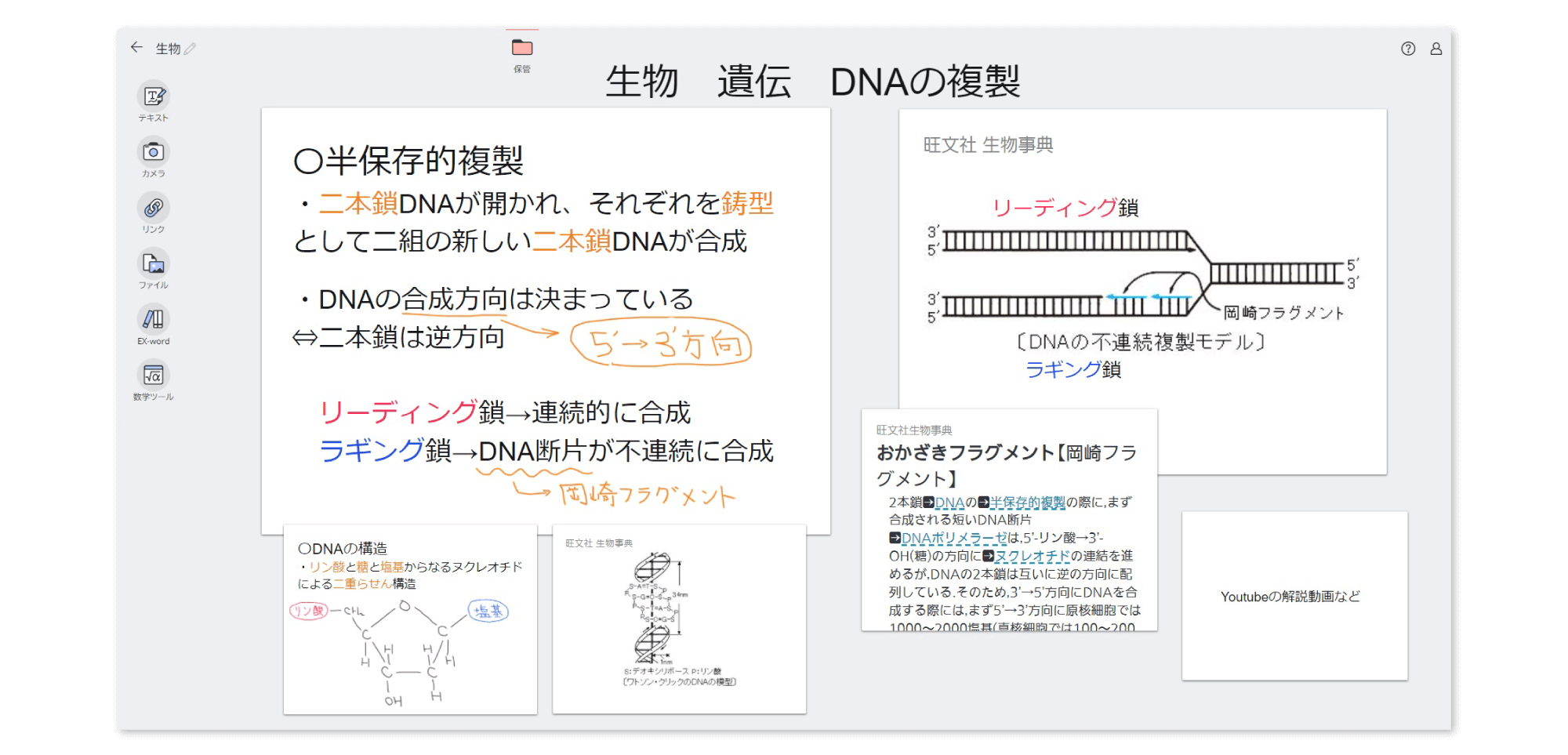

基本的なこととして紙のノートと同様に重要なところは色を変えたり下線を引いて強調しました。色を使いすぎても見づらいので2,3色程度にするのが良いと思います。また、同じ色を使う部分は同じ意味にする(強調→赤、対比→青 など)ということも重要だと思います。

自分は見やすいノートを作るのが得意なタイプではないのですが、デジタルノート機能では辞書のページやYouTubeのリンクが簡単に張り付けられるので、イラストなどの関連事項をたくさん張り付けました。もちろん工夫を凝らして見やすいノートを作る、とうことも大事だとは思いますが、そこに時間をかけすぎても本末転倒だと思うので、スピードを重視し情報を詰め込む、というような作り方も有効だと思います。

自分のようにノートの作成が苦手でもふせん機能を使って簡単にまとめることが出来るので、とても使いやすいと感じました。

使いやすい・便利だと感じるところ

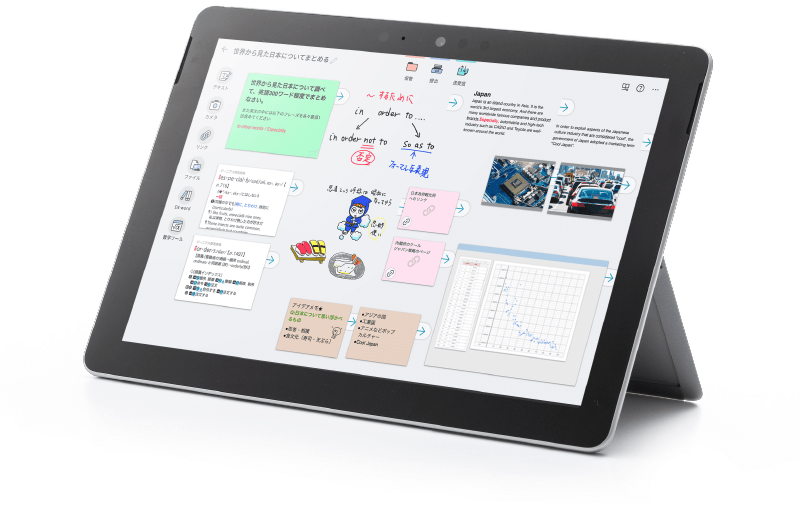

自宅以外の場所、例えば図書館やカフェ、塾の自習室などで勉強をする際には特にClassPad.netを使った学習が効果的なのではないかと思います。自宅以外の場所で勉強しようと思うと、筆記用具や参考書、ノート、辞書などすべて持っていくのはかなりの負担になりますが、ClassPad.netを使えばスマホかタブレットが1台と問題集でもあればどんな教科も勉強できてしまいますし、授業中に作成したノートを確認することもできます。例えば問題集を解いていて分からないことがあっても、辞書を開いて検索→ノートを開いて重要な内容をメモ→再び問題集に戻る、といったような面倒な手順を踏む必要はなく、オンライン辞書機能とデジタルノート機能を切り替えるだけで検索とノートの作成が簡単にでき、ストレスなく学習を行うことが出来ます。

良いと感じるポイント

最近の学生はデジタル機器に慣れていると思うので、ClassPad.netのデジタルノート機能のようにスマホやタブレットで自分の好きなようにノートを作る方が簡単で学習意欲もわくのではないかと思います。デジタルノート機能は操作が直感的で分かりやすく、テキスト入力や手書き入力、色・文字の太さの変更など必要な機能だけが揃ったシンプルなつくりなので誰にとっても使いやすいものになっています。

これだけだと機能としては紙のノートと大差がないようにも感じますが、特に便利だと思ったのは自分で作ったノートにwebサイトやYouTubeのリンク、写真やファイル、辞書のページを張り付けられる、ということです。最近ではYouTubeによる学習動画なども増えていると思います。こうした動画や自分で実験をした様子の写真、授業で配られたプリントなどを関連するノートに張り付けておけば、いちいち探さなくてもノートを見返したときに大事な情報を一度に確認できるので、効率よく学習を行うことができるのではないでしょうか。

【主な特長】

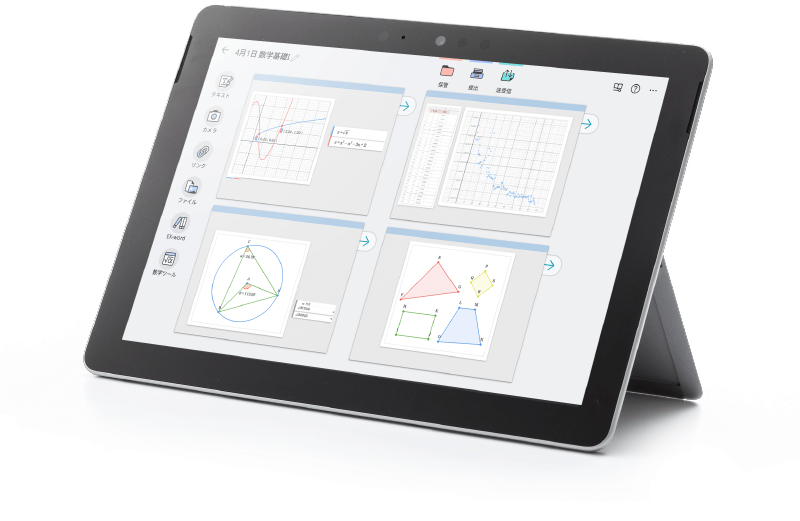

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。