Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

現役東大生の“デジタルノート機能”活用法

田近 翼 さん

教養学部

理科二類

目指す職業:研究職あるいは広告業

高校時代の得意科目:物理・化学

高校時代の苦手科目:英語

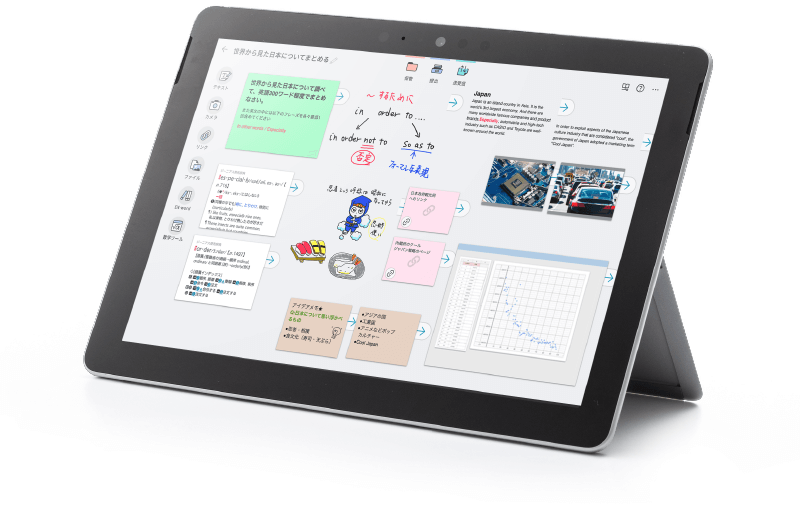

デジタルノート機能の「わたし独自」のまとめ方

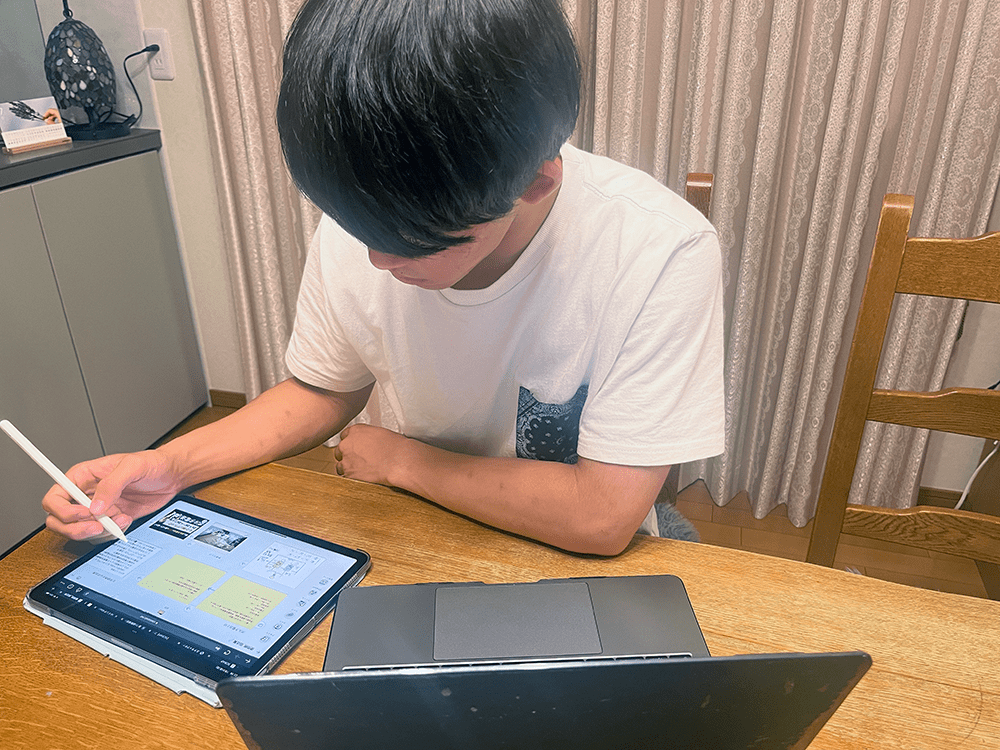

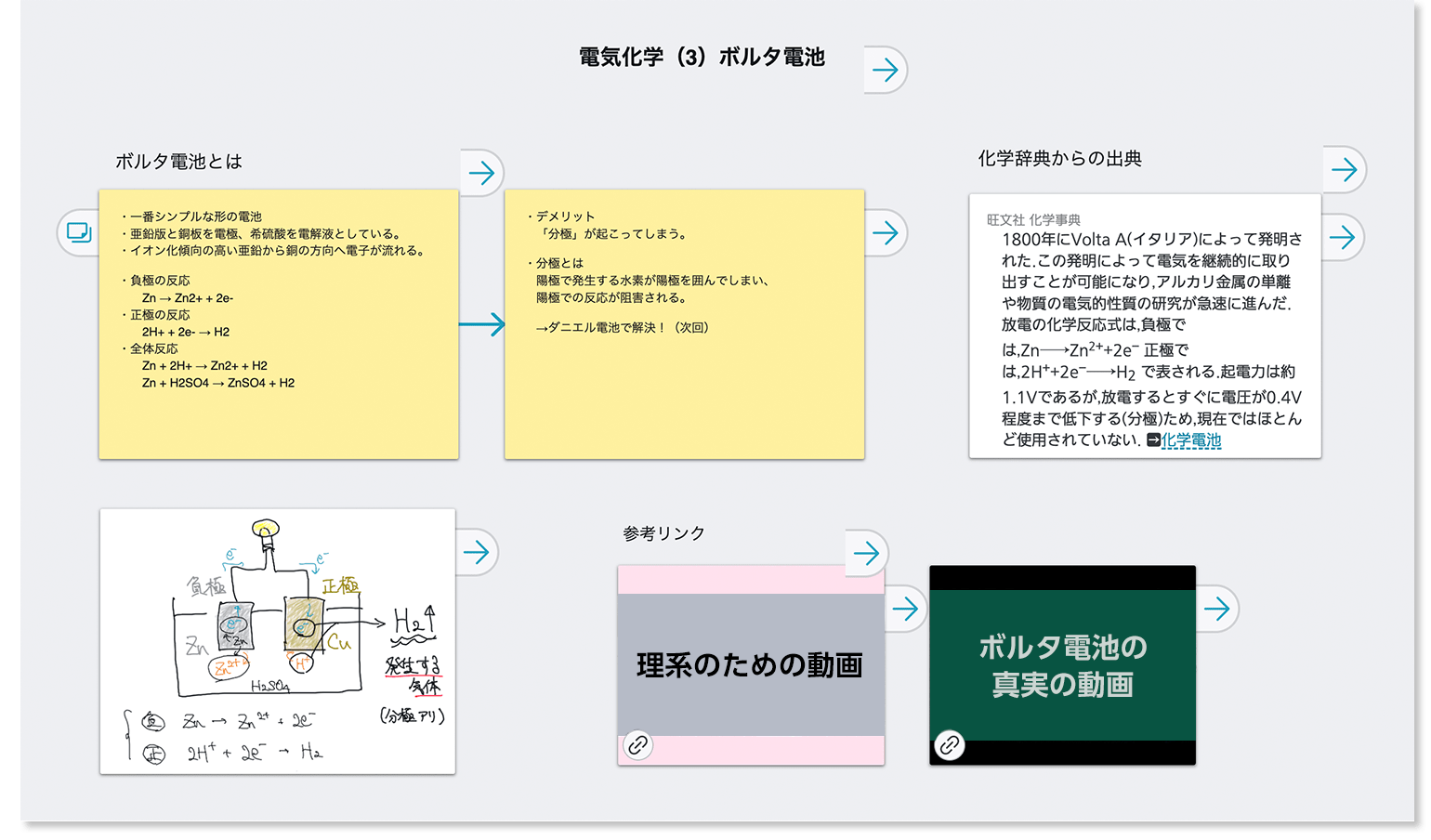

今回は自身の得意科目でもあった化学のうち、ボルタ電池に関してノートをまとめました。電池は理論化学の中でも暗記要素が多い一方で、仕組みを考えればそこまで難しくはありません。反応式での理解、図での理解がいずれの形でも出来て、尚且つ復習をしやすいノート作りを心がけました。

まず用いたのは、オンライン辞書機能です。ボルタ電池に関して全て自分の言葉でまとめることもできますが、事典に書いてあること全てが同じ優先順位ではありません。自分の言葉でまとめるのは要点にとどめ、残りの詳細はいつでも参照できるように事典を貼り付けておくことが良いでしょう。 次に、手書き機能を用いました。文字のタイピングだと化学反応式がギリギリわかる程度なので、実際の電池の図を書くことで視覚的な理解を促進することができます。実際の反応機構として電子の流れを捉えるには図を理解することが最も手っ取り早いので、手書き機能は欠かせません。

最後に、リンクふせん機能も用いました。もちろん事典を参照することも大事ですが、より口語的に解説されたインターネット記事やYouTubeの動画を載せることで本当にわからなくなった時に再度学習し直せる機会を作りました。今回は「東大塾長の理系ラボ」という理系科目の様々なまとめ記事を挙げているサイトと「超わかる!授業動画」という人気のYouTubeの授業コンテンツのリンクを掲載しました。どちらも基礎的な内容を丁寧に解説しているので、一から復習するにはちょうど良いと思います。

化学事典

旺文社

大学JUKEN新書

入試に出る 化学反応式

まとめとポイント

旺文社

お薦めのオンライン辞書

一般的に辞書と言われると英和辞典や漢和辞典など、語学系のものがイメージされるかと思いますが、ClassPad.netと連携しているEX-wordでは化学事典や物理事典などの理科に関する辞書や、山川出版社の用語集(社会)など様々な科目の辞書が用意されています。どんな科目の勉強でも参照しやすい形で信頼できる情報源が確保されている点は非常に有用だと思います。

その中でも今回お薦めしたいのは化学の『旺文社 化学事典』と『化学反応式』です。化学は理解と暗記のいずれも必要な科目となっているため、ある化学反応を理解していたつもりでもその元となる知識を忘れていたりすると曖昧な定着になりかねません。この『旺文社 化学事典』は何らかの反応や現象に関してはその詳細を記述し理解を促進する一方で、物質や名称などの基礎知識についても網羅しています。自分の手書きメモやリンク参照との相性は抜群でしょう。

また『化学反応式』は同一物質の化学反応式を一覧にしてまとめている上、反応のフローチャートが載っています。今回まとめたのはボルタ電池という理論化学の範囲ですが、無機化学をまとめる際に間違いなく活躍するでしょう。無機化学は覚えることがたくさんあるのですが、それを完全に暗記するのではなく体系化して学ぶことが大切です。フローチャートをうまく活用したいところです。

使いやすい・便利だと感じるところ

定期試験前の勉強

ClassPad.netはオンラインで共同編集をすることができます。つまり、生徒間で協力して定期試験用のまとめノートなどを制作することが可能なわけです。今まで、まとめノートの制作は時間の無駄であり、非効率的な勉強の典型であるというような批判を受けることがしばしばありました。しかし、これは生徒一人一人が自分のまとめノートを紙面上で制作する時代の話です。ClassPad.netのようにノートを他人と共有できる今では、生徒がまとめノートの制作を分担することで今までよりもはるかに効率的にテスト前の下準備ができるようになりました。これによって他のことができる時間が生まれます。例えば、今までまとめノートを作ることに時間を費やすことでいっぱいいっぱいだった人はアウトプットに時間を割けるようになります。

他にも、生徒同士で一問一答などを制作して共有することもできます。試験勉強は争うのではなく、みんなで協力して高めあうものだ、という価値観の元で勉強していただきたいです。 また、先生が授業のスライドをPDF形式で配布している場合は「ファイルふせん」を活用することもできますし、授業だけでは理解できなかった場合に、わかりやすいYouTubeの動画を見つけられたら「リンクふせん」を活用することもできます。このように様々な機能をフル活用して、生徒みんなで学力を高めていただければと思います。

良いと感じるポイント

オンライン辞書機能との相性が非常に良いところ・参照リンクを貼り付けられるところ

カシオさんのClassPad.netのようなタブレットやパソコンを用いた電子ノートは令和の時代多く存在しているかもしれませんが、このClassPad.netの一番の特徴は電子辞書を販売しているカシオさんだからこそ為し得るオンライン辞書との連携でしょう。英和辞典はもちろんのこと、物理事典や地理用語集など理科や社会などの科目まで広くカバーされていることもEX-wordならではの魅力です。文字入力や手書きでは要点を書き込んでおいて、詳しいことは参照する辞書を貼り付けておく、といった使い分けが一番効率が良いのではないでしょうか。

また、オンラインコンテンツであることもあり、参照リンクを貼り付けできるのが大きな特徴です。ブログ記事やYouTube、論文などをすぐ見られるように出来ることで復習時の効率が上がります。

全体的にClassPad.netで学習のメモを取った後より詳しい事柄を知りたいとき、それらを参照するのに非常に便利だなと実感しました。やはりノートはただのまとめではなく後から見返しやすいように知識の整理をすることが大切ですから、紙や他社のノートでは使えないこれらの機能を活用できるかが肝になるのではと思っています。

※2022年7月現在の現役東大生

【主な特長】

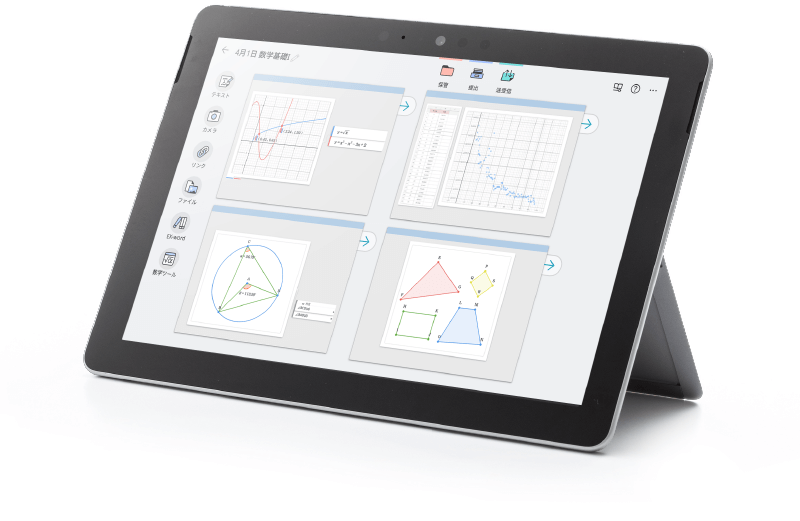

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。