Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

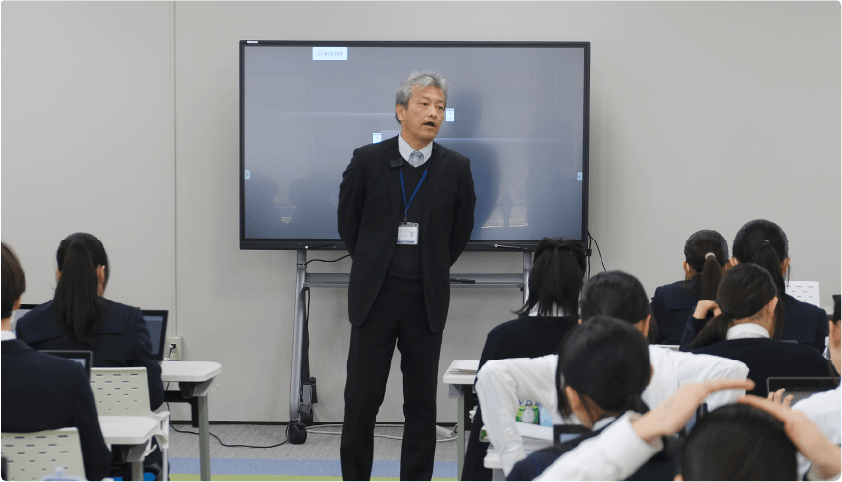

相互評価や意見交換がスムーズに行え、

協働的な学びが活発化!

〜韓国の受験過熱化をテーマとした探究学習を通して東アジアの地誌を学ぶ授業〜

静岡サレジオ高等学校

〈静岡県〉

鈴木 庸介 先生

教科:地理総合 指導学年:高校1年生

生徒数

高校の生徒数は約520名です。

学園全体(幼稚園から高校まで)の生徒数は約1400名です。

校訓・教育目標

創立理念は「誠実な人、よき社会人の育成」です。

誠実な人とは「自分の軸をしっかりと持っている」ということ。

良き社会人とは「他者のために他者と共に生きることを大切にする」ことを指します。

ICT教育の課題・テーマ

ICT教育の利点の一つは「教育の個別最適化」です。ICTを活用することで、生徒が自分のレベルに応じて学習を進めることができ、トライアンドエラーを繰り返しながら理解を深めることが可能になります。このプロセスを通じて、実際に他者の前で発表したりする時に自信を持って臨むことができます。本校では、こうした学びの機会を支えるために、放課後に「サレジオメソッド」という活動の時間を設けています。この中のeラーニングの時間では、希望者はICTを活用して自分のペースでトライアンドエラーを繰り返しながら学ぶことができます。

また、本校の教育で特に大切にしているのは表現活動です。授業においても「表現で始まり、表現で終わる」ことを意識し、日々の学校生活の中でも自分の考えを伝える場を積極的に設けるようにしています。ICTの活用についても、こうした表現活動を支援するための環境を整えています。例えば、各教室には電子黒板を完備し、さらにラーニング・コモンズを意識して小グループでの発表がしやすいように電子黒板を複数設置した教室も用意しています。

ICTを活用する上で私たちが特に重視しているのは、次の三つの力です。

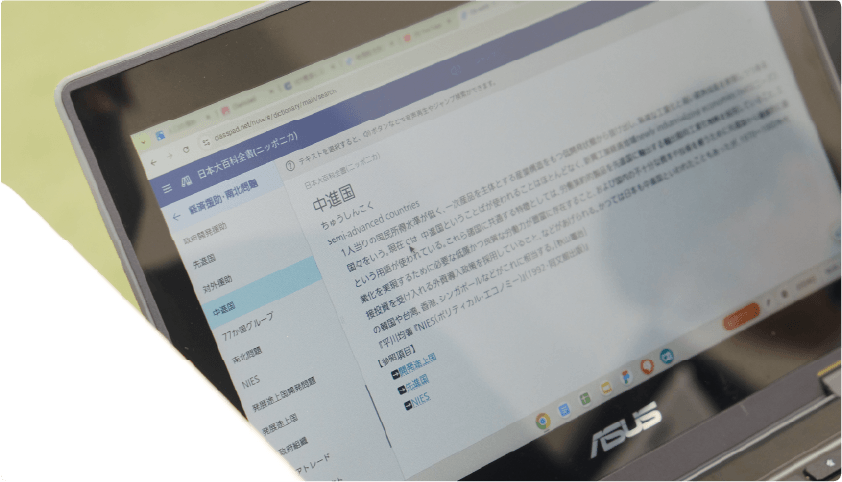

情報を収集する力 - 疑問に思ったことをすぐに調べ、知識を得る力

情報を検討する力 - 収集した情報を鵜呑みにせず、様々な角度から考察する力

情報を創造する力 - 得た情報を単にコピー&ペーストするのではなく、自分の考えを加えて発信する力

ICTを活用することで、生徒が自ら学び、考え、発信する力を身に付けられるよう支援していきます。

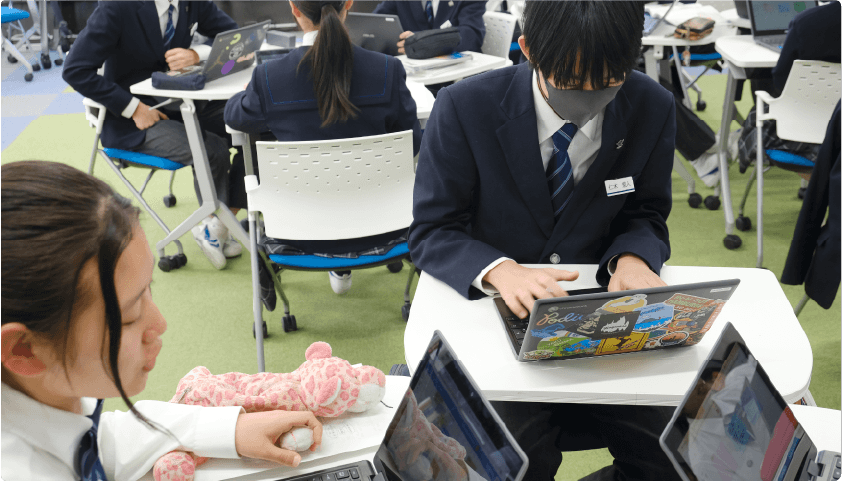

端末整備状況

本校では高校入学時に全員が1人1台の端末を持ち、3年間使用します。採用しているのはキーボード付きのChromebookで、学校が一括購入し、費用は保護者の皆様にご負担いただく形を取っています。全ての生徒が同じタイプの端末を使用することで、統一した環境での学習や管理をスムーズに行えるようにしています。

中学ではタブレット型端末を活用しており、高校ではこれと異なるキーボード付き端末を採用することで、学びのステップアップを図っています。さらに、現代ではほとんどの生徒がスマートフォンを所有しているため、学校側がタブレットを改めて配布する必要はないと考えています。

また、高校では論文作成などキーボードを使う機会が増えるため、早い段階からキーボード操作に慣れることも重要視しています。これにより、生徒たちは将来に向けて実践的なICTスキルを身に付けることができます。

授業の流れとClassPad.netの活用方法

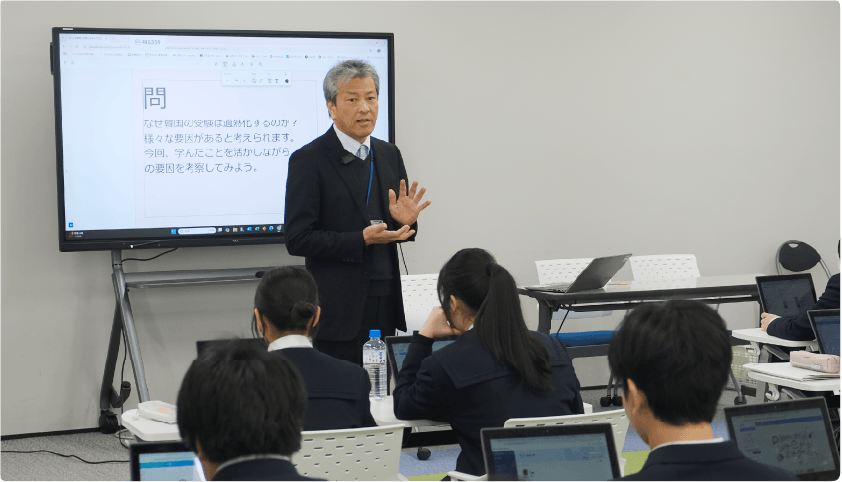

教師が事前に作成した「韓国の受験加熱化」についての資料をClassPad.netでクラス全員に配布し、韓国の生活文化、産業の発展などについて解説する。

分からない言葉が出てきたらオンライン辞書機能で調べ、デジタルノートにふせんとして貼り付けておくことを生徒に促す。

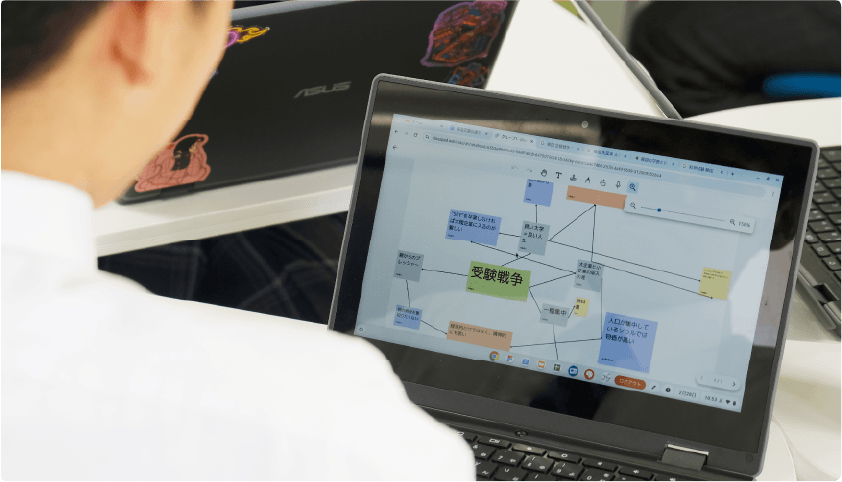

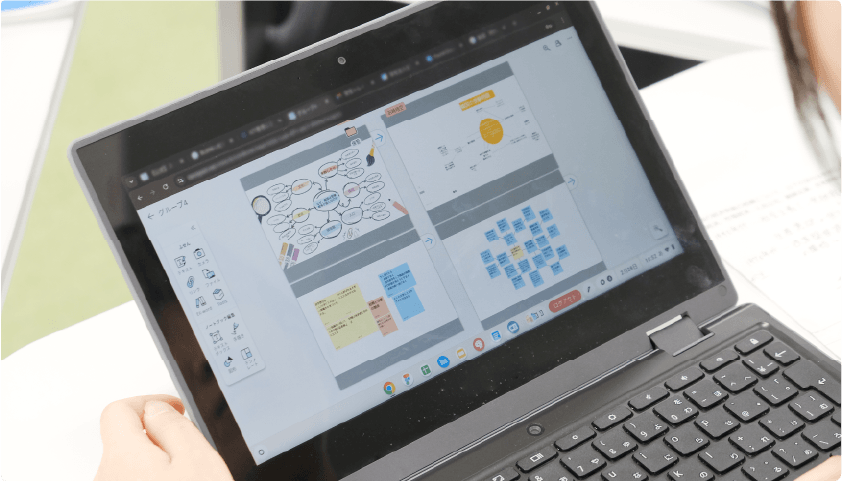

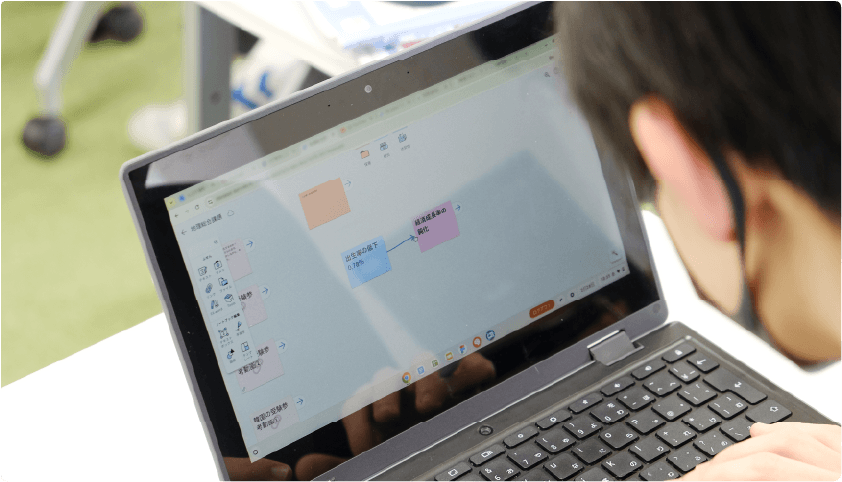

韓国独特の問題である「受験の過熱化」について、その理由を各生徒が探究し、調べた情報や考えをデジタルノートにまとめつつ、マインドマップを作成する。

作成したマインドマップを画像化してデジタルノートに貼り付け、ClassPad.netで提出する。

三人一組のグループに分かれ、マインドマップを発表し合う。

発表を聴く中で「自分も同様の要因を考えた/自分が気づかなかった視点を感じた」など、他者の意見に対して、ふせん機能でコメントを貼り付けていく。

他のグループのデジタルノートも見た上で、振り返りとしてお互いの良かった点をグループ内で伝え合う。

デジタル社会におけるネット検索の弊害や上手な付き合い方とは

インターネットやデジタルツールの活用が当たり前の時代になっている今、それを禁止したり制限したりするのはナンセンスだと考えています。

むしろ重要なのは、それらを正しく活用できるリテラシーを育成することです。特に高校生の年代においては、情報を適切に取捨選択し、活用する力を身に付けることが、学校で培うべき最も重要なスキルの一つではないかと考えています。

導入前と導入後の変化

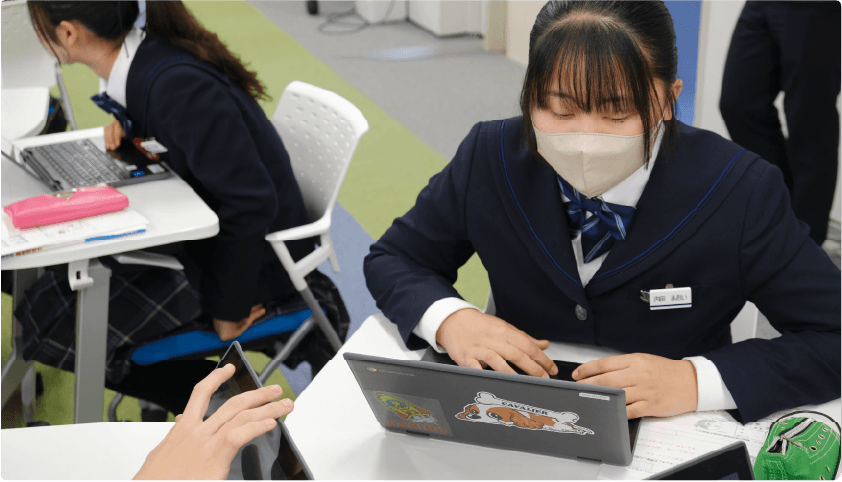

生徒同士の考えの共有がスムーズに行えるようになったと感じています。

特に、気づいたことをその場でふせんにメモし、簡単に貼り付けて共有できる機能は、相互評価や意見交換をスムーズに進める上で大きなメリットでした。これにより、授業の中で生徒同士が意見を可視化しながら学びを深めることが可能になりました。

また、検索した情報をURLとして共有し、お互いが知らなかった知識を追加・拡充できる点も大きな利点です。これにより、単なる個人の学習にとどまらず、協働的な学びがより活発になったと感じています。

生徒や保護者さんの声や評価

ICT導入の初期段階では、「本当に必要なのか?」という声も聞かれていました。しかし、コロナ禍を経て、ICTの必要性が広く認識されるようになり、保護者の理解も深まっていると感じています。

実際にICTを活用した学びが加速し、より深まっているという事実が、社会的にも広く認知されるようになっています。そのため、今や学校教育のデザインそのものが、ICT機器を前提とした時代へと移行していると言えるでしょう。

また、生徒たちもICTを自然に使いこなせる段階に入っているため、学校側としても、こうした変化に対応した授業デザインの進化が求められていると考えています。

お気に入りの機能・使い方

授業中即座にフィードバックを行える授業支援機能とファクトチェックが不要なオンライン辞書です。

生徒が出した意見やアイデアが瞬時に可視化されるため、授業の中で即座にフィードバックを行ったり、議論を深めたりできる点が非常に便利だと感じています。

また、信頼できる情報を活用できることも大きなメリットです。インターネット上の情報にはファクトチェックが必要なものも多く含まれていますが、ClassPad.netでは確実に正しい情報を簡単に取得できるため、生徒たちが安心して学習を進めることができます。

ClassPad.netを使用した今後取り組みたい授業

ClassPad.netを活用してみて、特に共有機能の面白さを実感しました。クラス全体で大きなテーマについて考える際、それぞれの生徒の意見を授業内で共有できるため、より深い議論や学びに繋げられると感じています。

今後は、この共有機能を活かして、クラス全体で意見を集約し、大きな結論へと導いていくような授業デザインを試みたいと考えています。