Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

点在しがちな学びを一元化!

学びの姿勢や理解・創造・表現で良い変化!

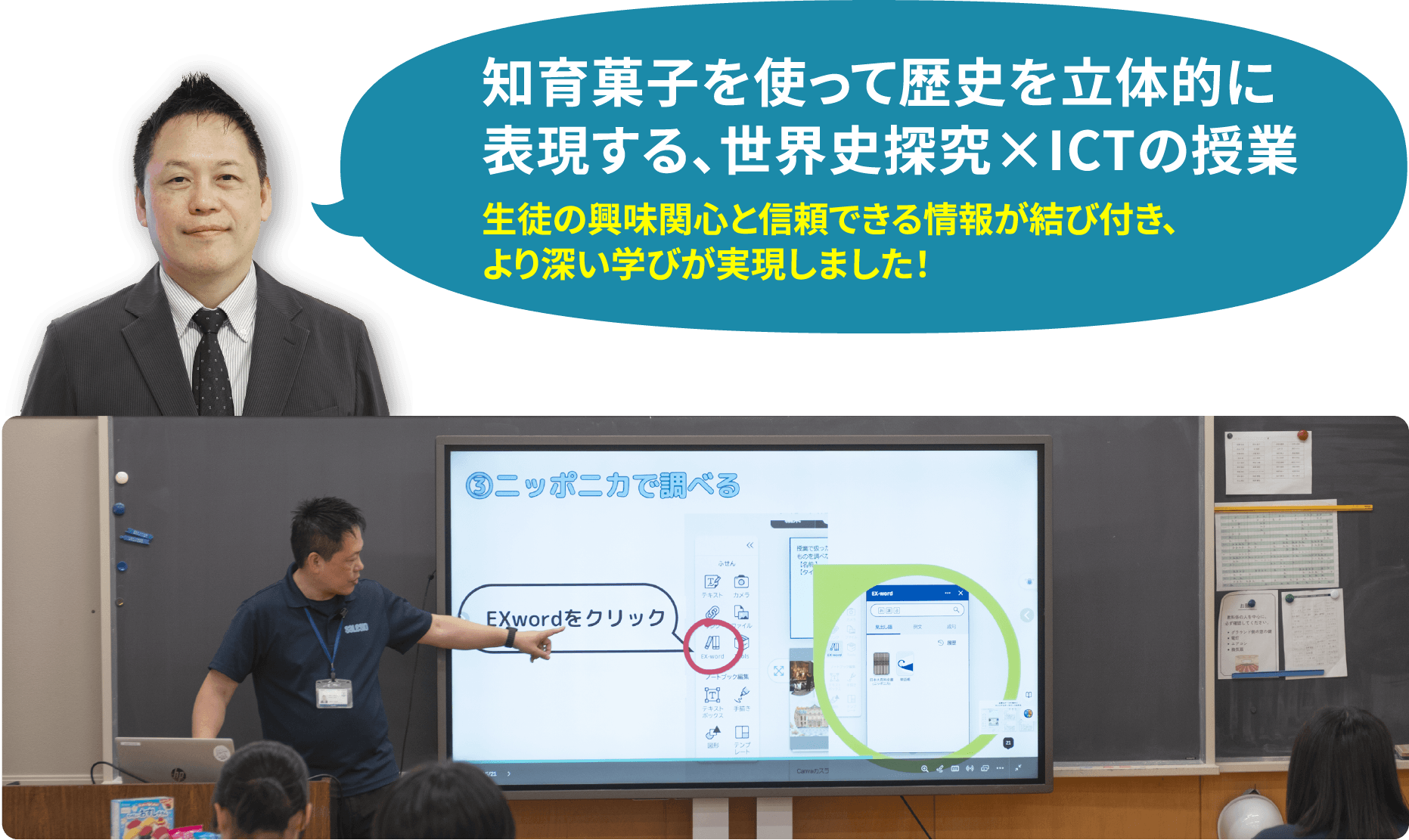

〜デジタルのICTとアナログの知育菓子を使って歴史を立体で表現する

STEAM要素を取り入れた世界史探究〜

静岡サレジオ高等学校

〈静岡県〉

吉川 牧人 先生

教科:世界史探究 指導学年:高校2年生

生徒数

高校の生徒数は約520名です。

学園全体(幼稚園から高校まで)の生徒数は約1400名です。

校訓・教育目標

創立理念は「誠実な人、よき社会人の育成」です。

誠実な人とは「自分の軸をしっかりと持っている」ということ。

良き社会人とは「他者のために他者と共に生きることを大切にする」ことを指します。

ICT教育の課題・テーマ

ICT教育の利点の一つは「教育の個別最適化」です。ICTを活用することで、生徒が自分のレベルに応じて学習を進めることができ、トライアンドエラーを繰り返しながら理解を深めることが可能になります。このプロセスを通じて、実際に他者の前で発表したりする時に自信を持って臨むことができます。本校では、こうした学びの機会を支えるために、放課後に「サレジオメソッド」という活動の時間を設けています。この中のeラーニングの時間では、希望者はICTを活用して自分のペースでトライアンドエラーを繰り返しながら学ぶことができます。

また、本校の教育で特に大切にしているのは表現活動です。授業においても「表現で始まり、表現で終わる」ことを意識し、日々の学校生活の中でも自分の考えを伝える場を積極的に設けるようにしています。ICTの活用についても、こうした表現活動を支援するための環境を整えています。例えば、各教室には電子黒板を完備し、さらにラーニング・コモンズを意識して小グループでの発表がしやすいように電子黒板を複数設置した教室も用意しています。

ICTを活用する上で私たちが特に重視しているのは、次の三つの力です。

情報を収集する力 - 疑問に思ったことをすぐに調べ、知識を得る力

情報を検討する力 - 収集した情報を鵜呑みにせず、様々な角度から考察する力

情報を創造する力 - 得た情報を単にコピー&ペーストするのではなく、自分の考えを加えて発信する力

ICTを活用することで、生徒が自ら学び、考え、発信する力を身に付けられるよう支援していきます。

端末整備状況

本校では高校入学時に全員が1人1台の端末を持ち、3年間使用します。採用しているのはキーボード付きのChromebookで、学校が一括購入し、費用は保護者の皆様にご負担いただく形を取っています。全ての生徒が同じタイプの端末を使用することで、統一した環境での学習や管理をスムーズに行えるようにしています。

中学ではタブレット型端末を活用しており、高校ではこれと異なるキーボード付き端末を採用することで、学びのステップアップを図っています。さらに、現代ではほとんどの生徒がスマートフォンを所有しているため、学校側がタブレットを改めて配布する必要はないと考えています。

また、高校では論文作成などキーボードを使う機会が増えるため、早い段階からキーボード操作に慣れることも重要視しています。これにより、生徒たちは将来に向けて実践的なICTスキルを身に付けることができます。

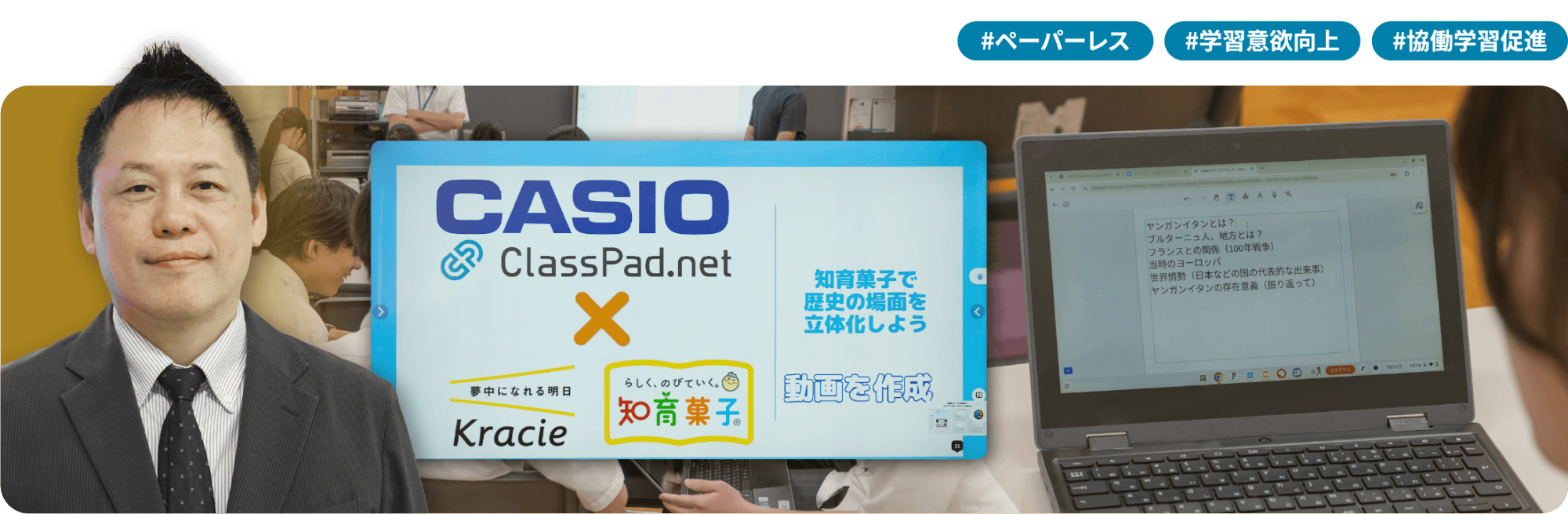

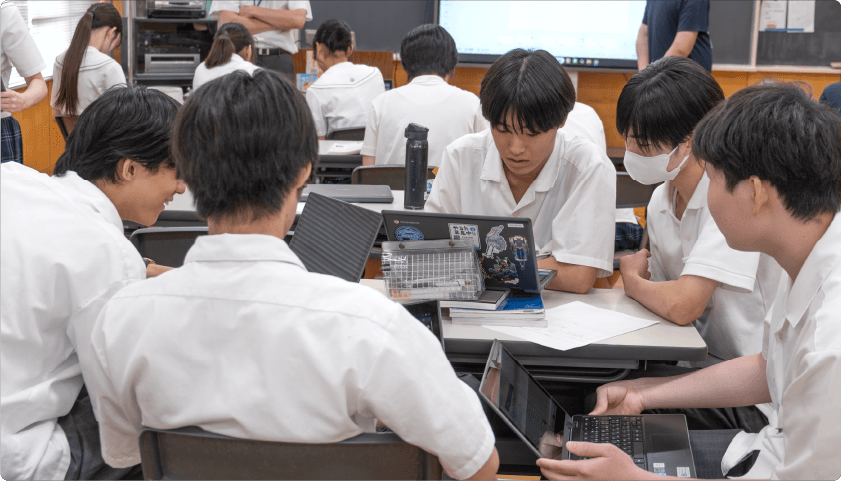

本授業は、静岡サレジオ高等学校×ClassPad.net×クラシエ(知育菓子)の3者コラボ探究型授業です。

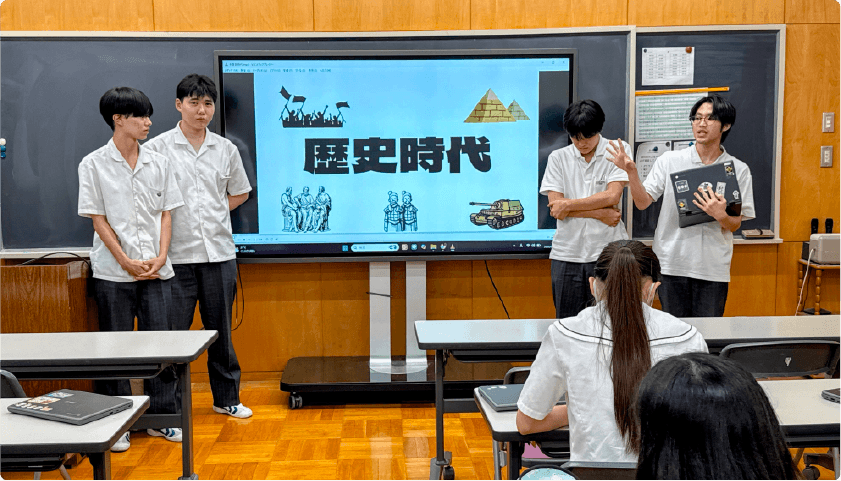

今回の世界史探究の授業では、「世界史で学んだことを『知育菓子』として表現し、動画として発表する」ことを最終的なゴールに据え、全5回の構成で実施しました。

授業は「調べる」「話し合う」「体験する」「まとめる」「創る」といった段階を順を追って進行し、生徒一人一人の探究心と創造性を引き出すことを意識した設計としています。

教材には、デジタルとアナログ、それぞれの特性を活かしたツールを組み合わせました。ClassPad.netは、デジタルノート機能や信頼性の高い情報ソースを活用でき、生徒の思考や調べた内容を整理・可視化するうえで非常に有効です。一方で、知育菓子は手でこねる・匂いを嗅ぐ・味わうといった五感をフルに活用できるアナログ教材として、表現の自由度と没入感を高めてくれました。

この二つを組み合わせることで、視覚・触覚・味覚といった身体的な感覚と、論理的・視覚的に整理されたデジタル情報の活用が融合し、より深く複合的な学びにつながると感じています。こうした異なるアプローチの融合こそが、今回の授業で最も重視したデザインのポイントです。

全5回の授業デザインとClassPad.netの活用方法

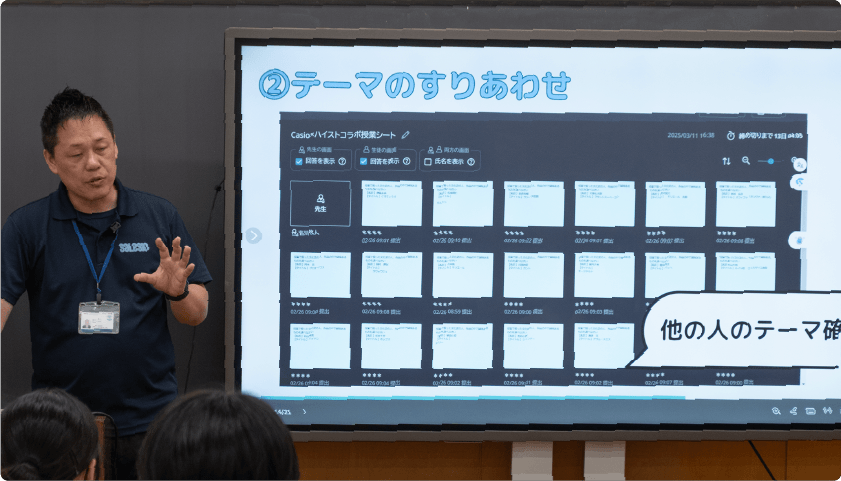

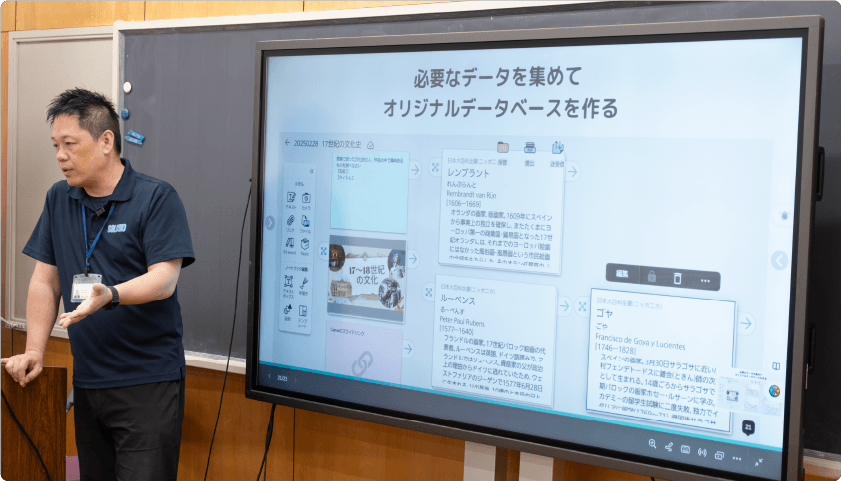

テーマ決定と情報収集

歴史やアートをテーマに、知育菓子で表現したい歴史的事象や文化を選定し、ClassPad.netのふせんとして提出する。提出されたクラス全員のふせんを確認し、自分のテーマと近いと感じる生徒が集まりグループを作る。

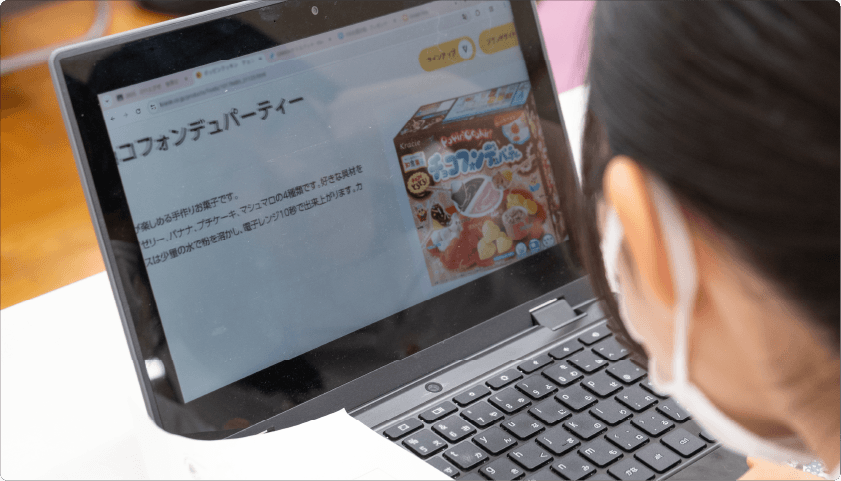

その後、ClassPad.netのオンライン辞書を使って調べ、デジタルノートにまとめて提出する。

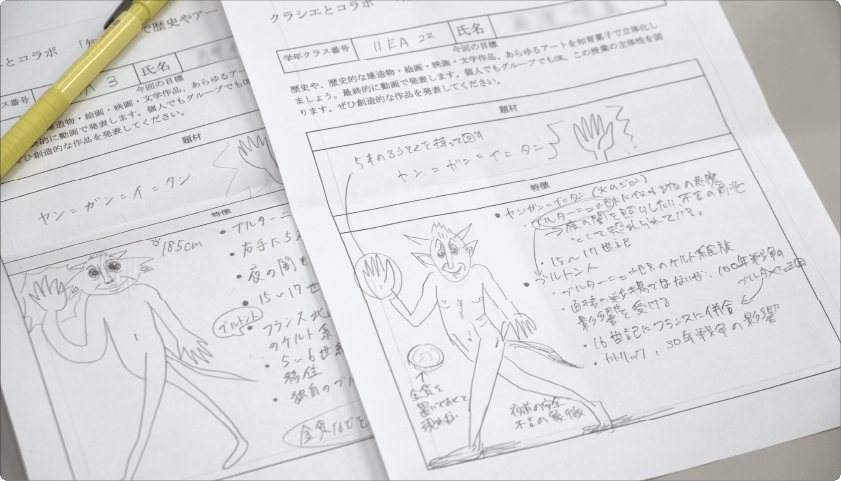

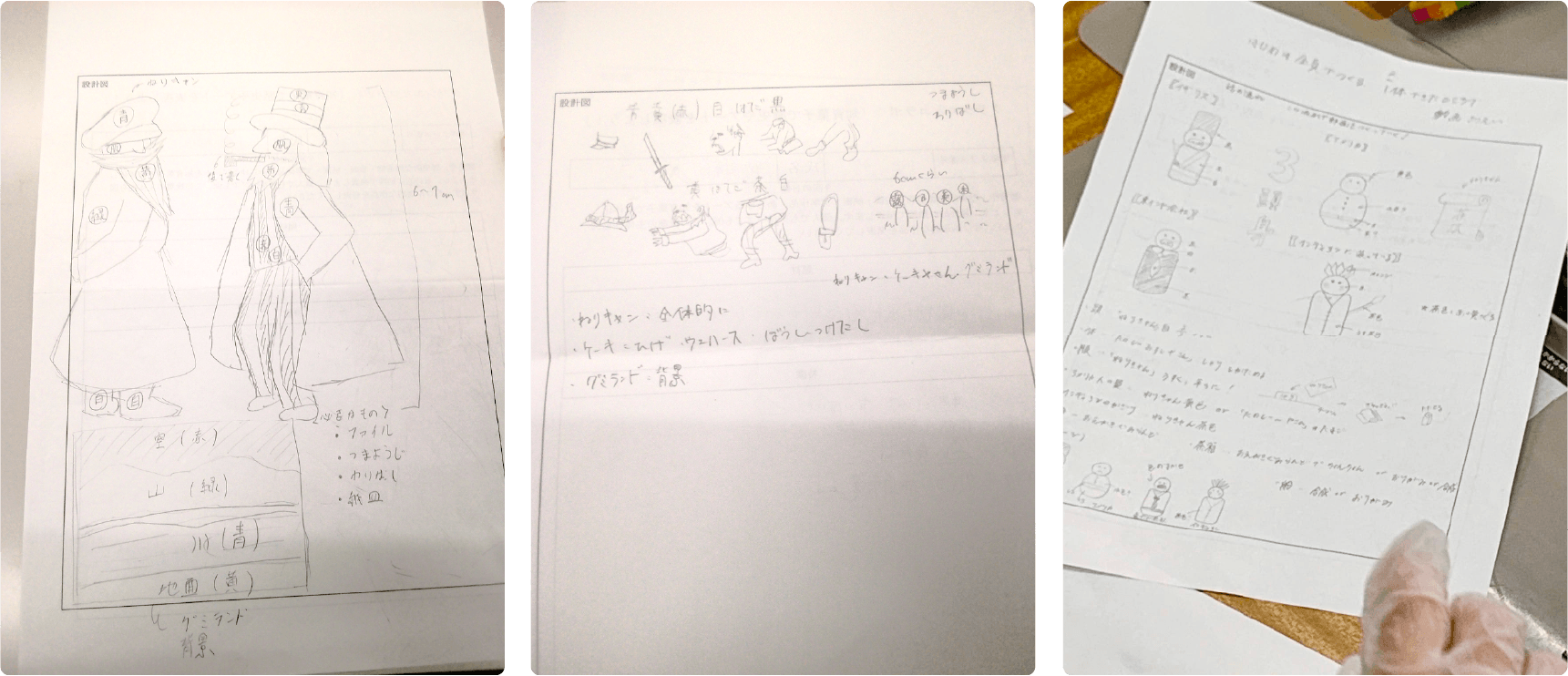

設計図の作成

調べた内容を基に、知育菓子でどのように表現するかを設計図として構想・作図。表現の意図を言語化し、グループ内で共有する。

知育菓子の制作・実食

設計図に基づいて、実際に知育菓子を制作。手でこねる、色をつける、味わうなど、五感を使って立体的に表現し、互いの作品を鑑賞・試食する。

動画制作

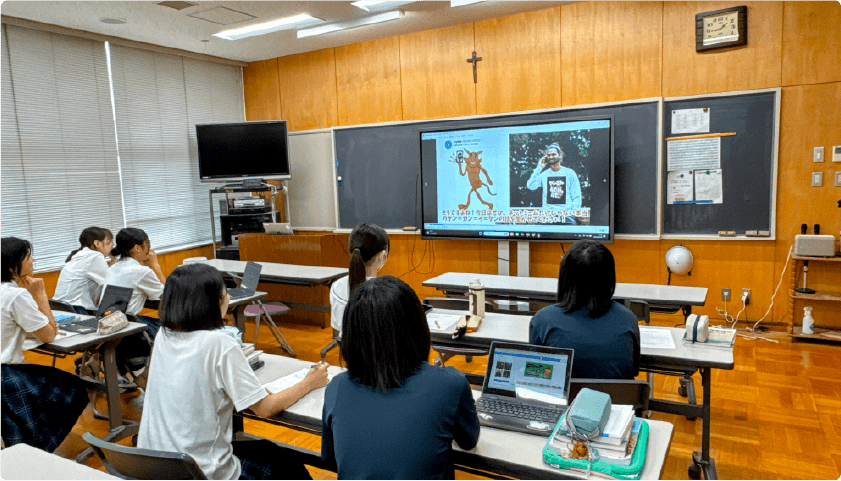

完成した作品を題材に、作品の意図や制作過程を紹介する発表用動画を作成。構成や見せ方を工夫しながら、情報を整理・編集する。

【生徒が制作した動画作品】

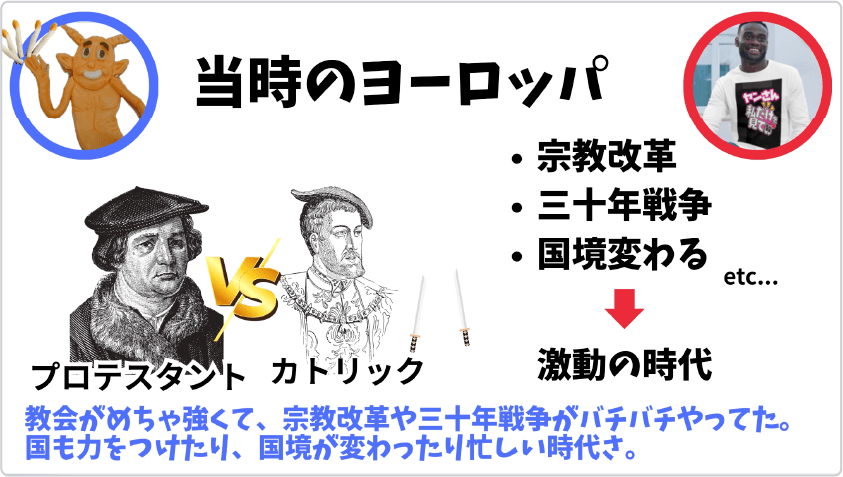

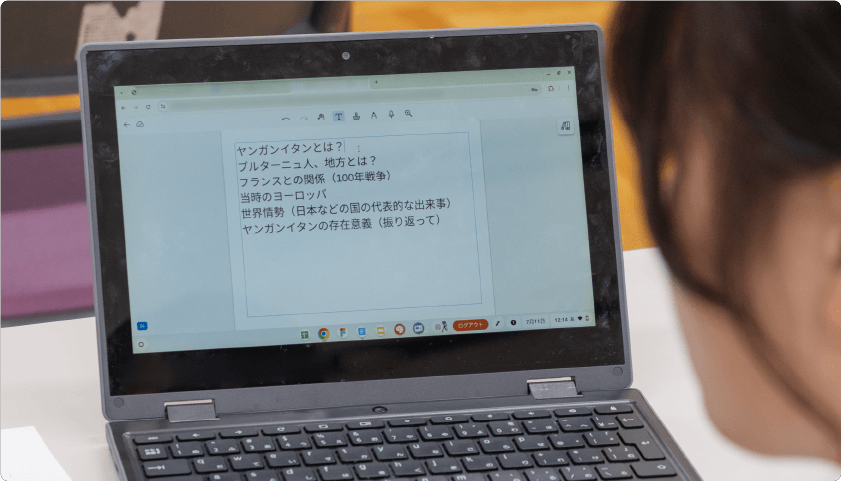

フランスのブルターニュ地方に伝わる悪魔『ヤン=ガン=イ=タン』を介して15〜17世紀のヨーロッパの情勢をまとめた動画。

設計・制作した食玩を添えながら、4つの世界遺産を紹介する動画。

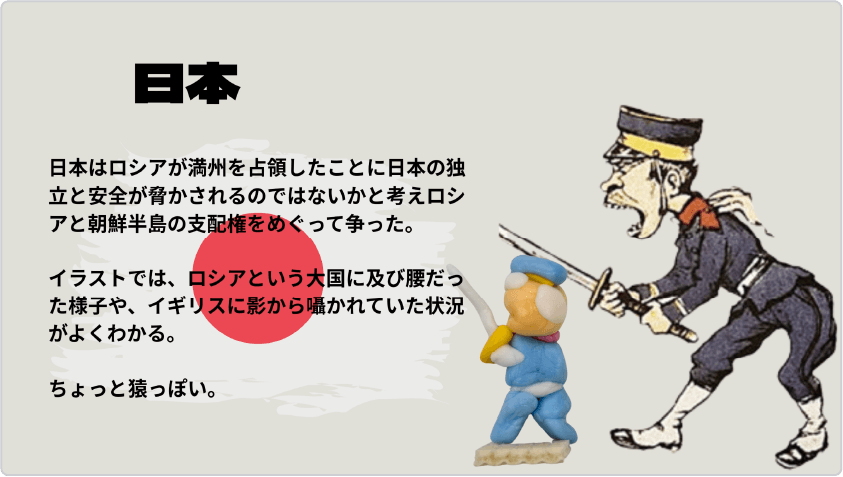

日露戦争中に日本に滞在したジョルジュ・ビゴーが描いた風刺画を食玩で再現し、風刺画での各国の描かれ方を解説する動画。

印象派の巨匠ルノワールの名画『イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢』を食玩で再現し解説する動画。

発表とふりかえり

制作した動画をクラス内で発表し合い、相互にフィードバック。学びのプロセスを振り返り、探究の成果を共有する。

デジタル社会におけるネット検索の弊害や上手な付き合い方とは

生徒たちは情報の授業などで、知的財産権やネットリテラシーについてある程度の知識を身に付けています。しかし、生まれたときから膨大な情報に囲まれて生活している今の世代は、ふとした油断から著作権の侵害など、様々なトラブルに巻き込まれやすい側面もあると感じています。だからこそ、こうした授業を通じて、基本的な情報モラルを繰り返し確認し、自分ごととして意識させることが大切だと考えています。

導入前と導入後の【授業での変化】

“点在していた学び”を一元化でき、授業がスムーズになりました。

授業では様々なツールを活用していますが、これまではデジタル情報や手書きのメモが散在し、生徒も教員も情報の整理に手間取る場面が多く見られました。

ClassPad.netを導入してからは、そうした情報をデジタルノートとして一元的にまとめられるようになり、「いつでも振り返れる」「必要なときにすぐアクセスできる」といった利便性を実感しています。情報の整理・活用がスムーズになったことで、授業の流れや生徒の学習にも良い変化が生まれています。

導入前と導入後の【生徒の変化】

思考の整理がしやすくなったことで、生徒の学びに対する姿勢や理解度も深まりました。

生徒たちは、書く・まとめる・調べるといった学習の様々な工程を、普段から複数の端末やツールを使って行っています。導入前は、情報があちこちに分散してしまい、学びの全体像を掴みにくいという課題がありました。

ClassPad.netを活用することで、そうした情報を一つのデジタルノートに集約できるようになり、思考の整理がしやすくなったと感じています。頭の中のイメージとデジタル上の情報が連動して整理されていくことで、生徒自身の学びに対する姿勢や理解の深まりにも良い変化が表れていると思います。

ICTを活用した教育に対する生徒や保護者さんの声や評価

コロナ禍以降、どの学校でもデジタルツールの活用は当たり前になりつつありますが、本校の特長は、そうした状況を踏まえつつも、より創造的でチャレンジングな教育に取り組んでいる点にあります。

本校ではコースごとに異なる特色を持ちながらも、「表現する力」を大切にしています。ICTの導入によって、創造的なアウトプットの幅がさらに広がり、生徒たちは動画制作やデジタルコンテンツを活用した多様な表現に取り組んでいます。

このような取り組みは、生徒自身の学びへの意欲を引き出すだけでなく、保護者の方々からも「他校にはない学び方ができている」「表現力や思考力が育っている」といった前向きな評価をいただいています。

お気に入りの機能・使い方

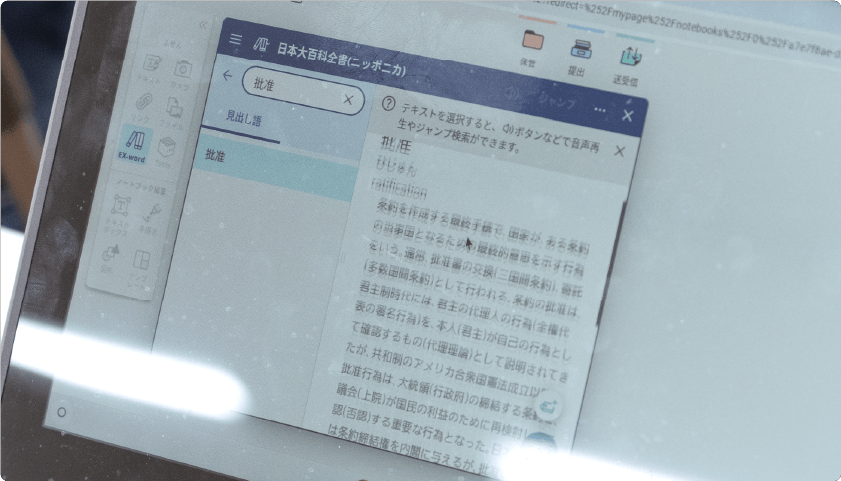

ニッポニカの活用により、生徒は自身の興味関心と信頼できる情報を結びつけ、より深い学びが実現しています。

今回の授業では、ClassPad.netに搭載されている日本大百科全書(ニッポニカ)を活用しました。

生徒たちは日頃からインターネットやAIを使って調べ物をすることに慣れていますが、その一方で、ネット上には信頼性の低い情報やフェイクニュースも多く、情報に振り回される危うさを感じているようです。

その点、ニッポニカは確かな知見に基づいた情報を提供してくれるため、生徒たちにとっても安心して調べ学習を進めることができました。自分の興味関心と信頼できる情報を結びつけ、より深い学びへと繋げられる点が、ClassPad.netの大きな魅力だと感じています。

ClassPad.netを使用した今後取り組みたい授業

今後の授業づくりでは、「双方向のやり取り」がより重要になると考えています。ただ一方的に知識を与えるのではなく、生徒が何を感じ、どんなことを考えているのかを汲み取り、それを基にお互いが共感し合うような学びの場をつくっていきたいと考えています。

そのためにも、ニッポニカのような信頼性の高い情報源を活用しながら、生徒同士が自分の考えを共有し、繋がり合えるような「情報の網の目」を広げていける授業にしていきたいと思っています。ClassPad.netは、そうしたインタラクティブな学びの設計を支えてくれるツールとして、今後さらに活用していきたいと感じています。