Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

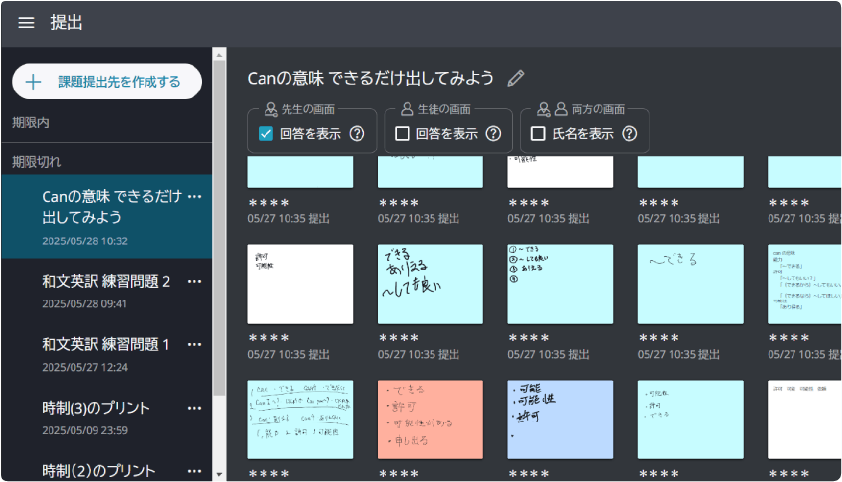

授業中や授業の振り返り時の課題の提出率がアップ!

知識の定着に大きく貢献!

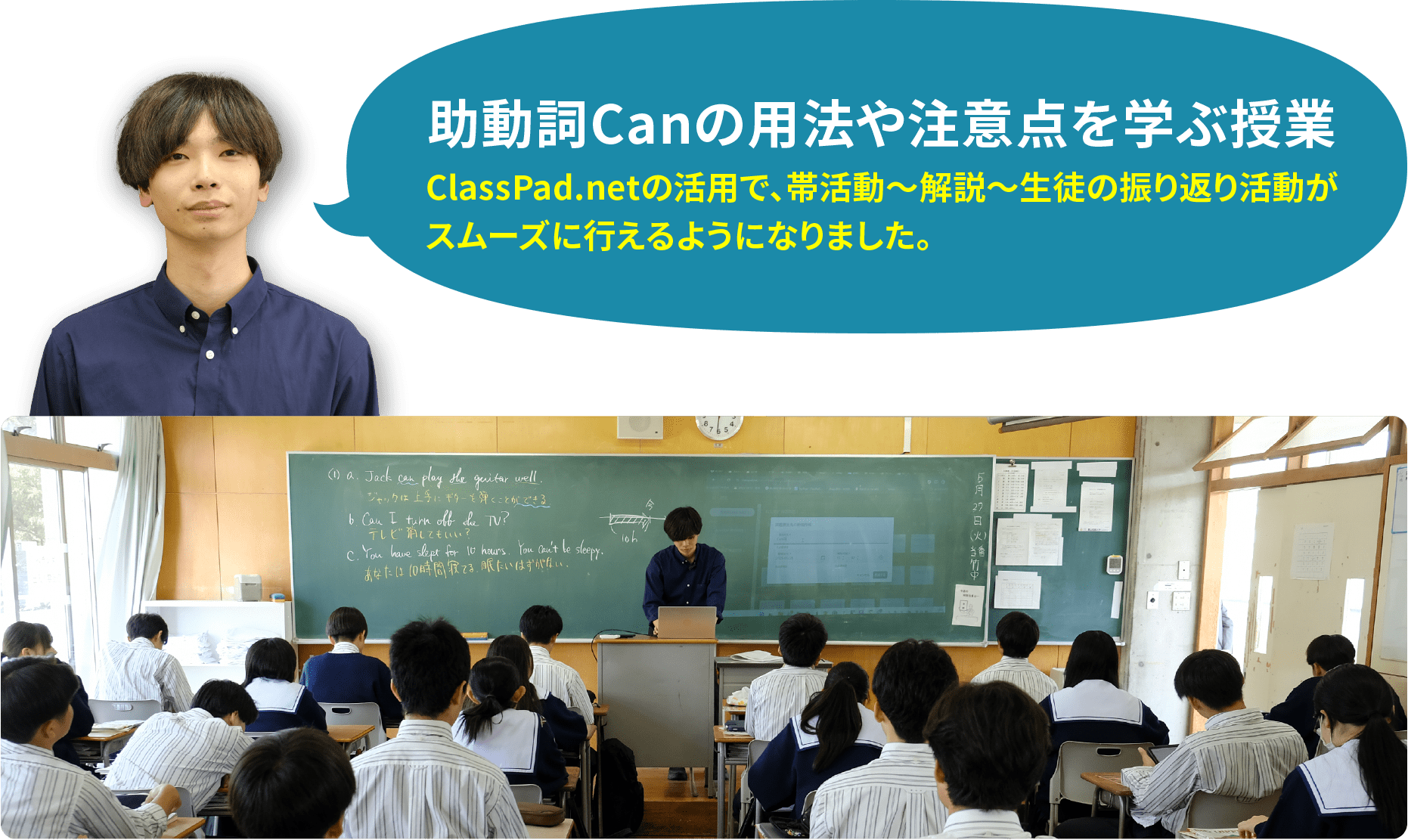

〜助動詞Canの用法や注意点を学ぶ授業〜

遊学館高等学校

〈石川県〉

鍛治 勇志 先生

教科:英語 指導学年:高校1年生

校訓

遊学の精神の涵養

遊学の精神とは「何ものにもとらわれず、自由に広く世の中を見聞し、人格を高め磨いていくこと」を意味しています。

教育目標

「文武に励み、自らの品格を高めるとともに他者の人格を重んずる心を養い、遊学の精神を持って未来を切り拓く人間の育成をめざす。」ことです。

ICT教育の課題・テーマ

本校では昨年度、一年生からChromebookを持たせました。今年の新入生からはiPadを持たせています。

ただ、先生方もまだ活用しきれていない点が多く、授業では調べ学習はできても、それ以外の活用にはまだまだ研究が必要だと感じています。Wi-Fi環境が十分に備わっていないところもあり、環境としても不十分な点があります。プロジェクターを設置した当初は、全ての先生が活用する状況ではありませんでしたが、それでも現在ではほとんどの先生がプロジェクターを使うようになり、板書をすることなく授業を進めています。

これはかなりのスピード感を持って進みましたので、今後は若い先生を中心に活用されていくことを期待しています。

端末整備状況

昨年度のChromebookは、学校の貸与という形で生徒に渡しています。三年間生徒が使用した後、学校に返却するという形をとっていますが、今年入学した一年生に対するiPadについてはご家庭の負担としていただき、卒業後は自分のものになります。

ClassPad.net導入に至った経緯と理由

“EX-word”からの厳選されたコンテンツと

デジタルノート機能活用の可能性

カシオの電子辞書を購入していたことが、きっかけになっています。

ClassPad.netには、カシオの電子辞書“EX-word”から厳選されたコンテンツが入っているということで、そのまま継続して使用させてもらっています。また、デジタルノート等の機能もあるということで、今後の課題等のやり取りの活用を見込んで導入しています。

授業の流れとClassPad.netの活用方法

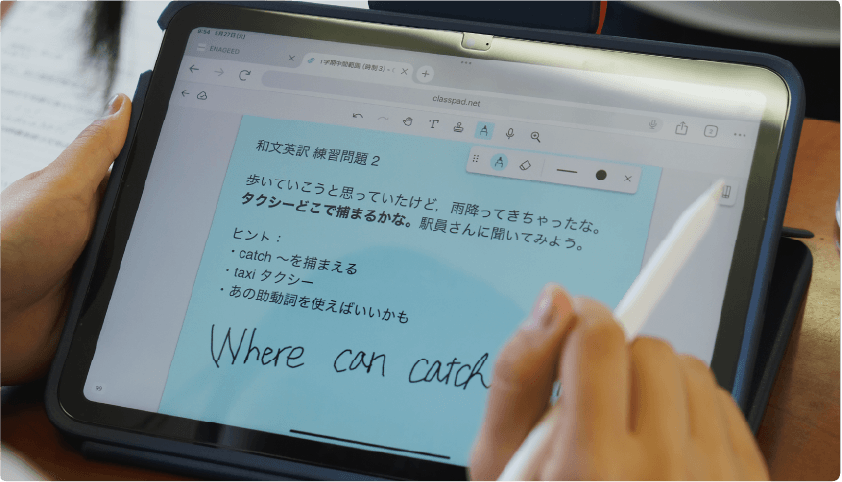

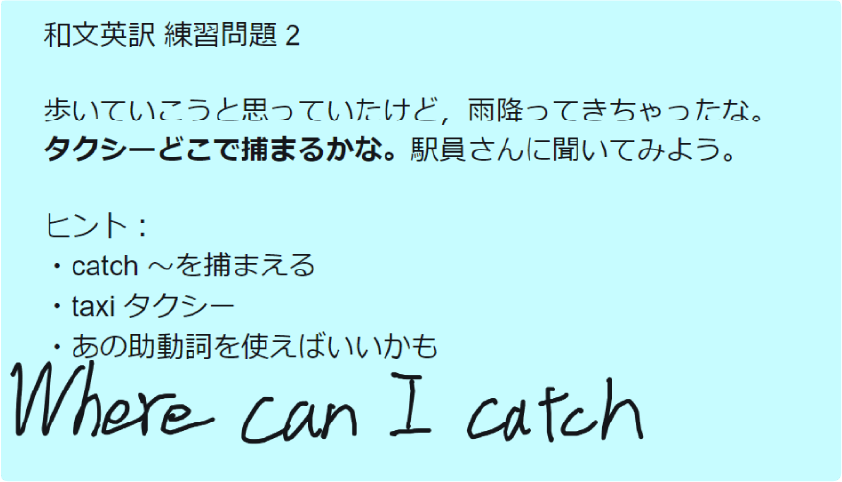

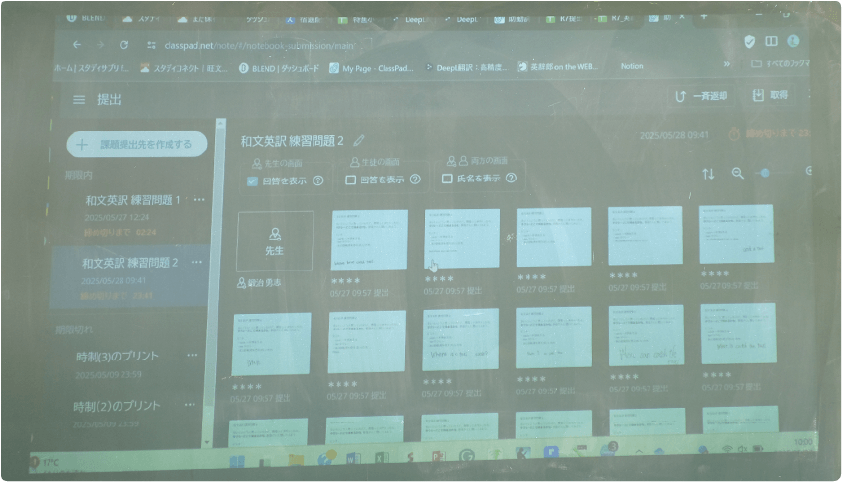

事前にClassPad.netのふせん機能で用意した和文英訳の演習問題を生徒に配布する。

生徒はオンライン辞書機能を活用しながら和訳を行い、ClassPad.netで提出する。

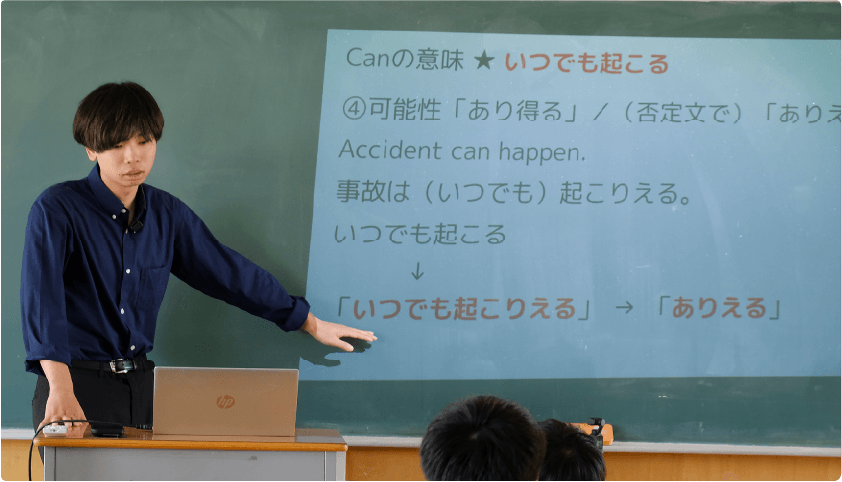

生徒が提出した解答の一例を紹介しながら解説する。

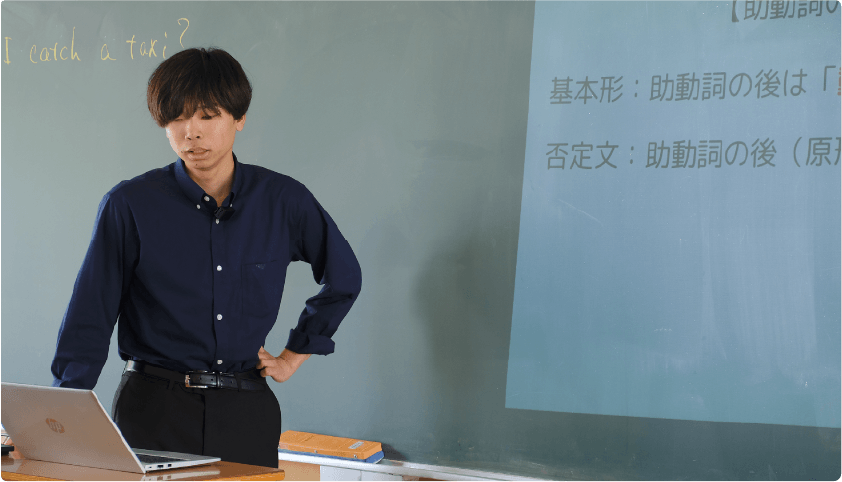

助動詞Canの用法や注意点を解説する。

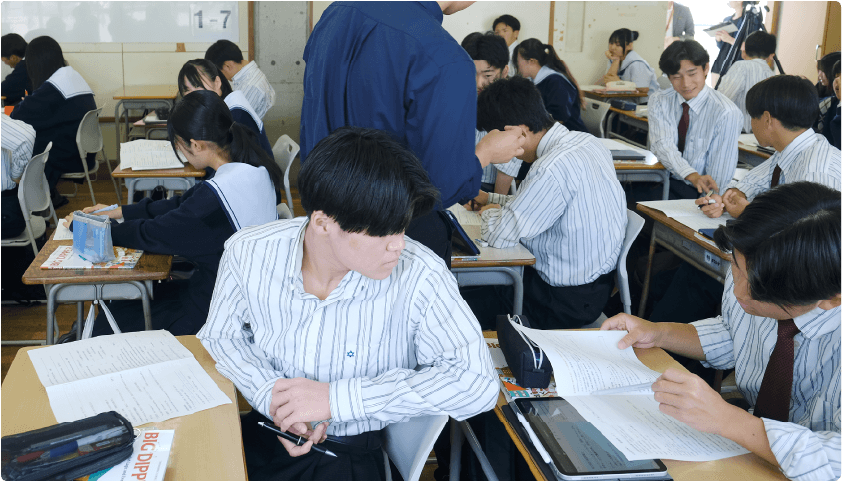

生徒はプリントに沿って、助動詞Canの演習問題を解き進め、解き終わったらペアになり解答を確認し合う。

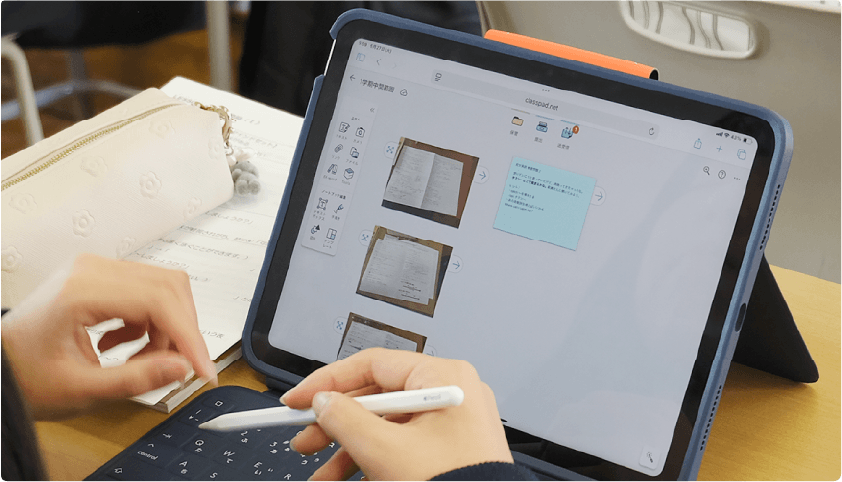

生徒は、授業中に記入したプリントの写真を撮り提出する。

生徒は、授業で学んだ「助動詞Canが持つ意味」をプリントを見ずに思い出し、ふせんに書き出してClassPad.netで提出する。

このようなアクティブリコール活動により、知識の定着を図る。

デジタル社会におけるネット検索の弊害や上手な付き合い方とは

インターネットやAIの発展により、生徒たちは知りたいことをすぐに検索できるようになりました。それに伴い、課題に対しても「すぐ調べる」「AIに頼る」といった行動が当たり前になってきています。本来であれば、まず自分で考えてみるべきところを、そのステップを飛ばして検索やAIに頼ってしまう。その結果として、考える力や、考える習慣が少しずつ失われてきているように感じています。

インターネットとの上手な付き合い方とは、自分で一度考えたうえで調べ、その情報が正しいのかどうかをしっかり確認する、というプロセスを大切にすることだと思います。例えば長文を読んでいて分からない単語に出合った時も、辞書で調べ、ただ訳して終わるのではなく、「この単語の品詞は何か」といったことを自分で探ってみる。そうしたステップがとても重要だと感じています。まずは自分で考えてみて、そのうえで多くの情報の中から必要な情報を見つけ出す。この力こそが、これからの時代に求められるものだと思います。

そういった意味で、ClassPad.netに搭載されているオンライン辞書は非常に良いと感じています。単語の意味だけでなく、品詞や例文も確認できるため、自分で考えるためのきっかけを与えてくれるツールだと思います。

他教科でのClassPad.netの活用状況

国語の授業では、生徒の意見を集める手段として取り入れられています。中には、挙手をして発言するのが恥ずかしいと感じる生徒もいますが、ClassPad.netを使えば匿名で意見を投稿できるため、気軽に自分の考えを共有しやすくなります。また、その他の教科でも全体的に、課題の回収などに活用される場面が増えてきています。

宿題や自宅学習でのClassPad.netの活用機会

自宅での調べ学習の場面では、ClassPad.netのオンライン辞書機能を活用している生徒が多いと思います。

また、教育系ツールの動画を視聴し、その内容をテキストにまとめたものをスクリーンショットで保存し、ClassPad.netのふせん機能を使って提出ボックスに提出させる、という宿題の出し方を考えています。

導入前と導入後の【教師の変化】

ClassPad.netを導入してから、授業での提出物がデータ化されたことで、私の机の上が格段にすっきりしました。

紙のやり取りが減った分、校務も非常にやりやすくなり、日々の業務の効率が上がったと実感しています。

導入前と導入後の【生徒の変化】

ClassPad.netを導入してから、生徒の課題の提出率が上がりました。

その背景にはいくつかの要因があると感じています。まず、自宅からでも提出できるという点が、生徒にとっては大きなメリットになっていると思います。また、今の生徒たちはデジタルに慣れているため、最初の一歩を踏み出しやすいというのも一因です。

さらに、最先端のツールを使いこなしている自分を「かっこいい」と感じられることも、自然と取り組みの意欲に繋がっているのではないかと思います。

お気に入りの機能・使い方

ふせん機能を使い匿名で意見を集めると、生徒たちが気軽に自分の意見を表現してくれます。

特に気に入っているのは、ふせんを使った提出機能です。

高校生になると、授業中に手を挙げて発言する生徒は少なくなってきます。導入前は、授業中に問いかけても反応が返ってこないことが多く、意見を引き出すのに苦労していました。

ふせん機能を使えば、匿名で意見を集めることができるので、生徒たちも気軽に自分の考えを出しやすくなります。集まった意見はそのままクラス全体で共有でき、全員の考えを可視化しながら授業を進められるようになりました。

ClassPad.netを使用した今後取り組みたい授業

これからは、教師からの一方的な知識のインプットだけでなく、生徒が得た知識をどうアウトプットするかを重視した授業を目指していきたいと考えています。

そのためにも、ClassPad.netのふせん機能を活用し、自分の学んだことを発信する機会を増やしていきたいと思っています。生徒一人ひとりが考えを表現し、クラス全体で共有できるような、より活発な授業づくりに繋げていければと考えています。

生徒に聞いた、ClassPad.netの「良いところ」

授業でICTを活用することによって、これからの社会で必要になるスキルをたくさん学べていると感じています。その中でもClassPad.netは、課題の提出がスムーズになり、全体的に学習がとてもやりやすくなったと実感しています。

オンライン辞書機能も非常に便利で、インターネット検索と違い、正確な情報だけが表示されるので、そのまま授業に使える点がありがたいです。必要な情報をすばやく正確に頭に入れられるようになり、学習の効率も上がっていると感じます。

特に英語の授業ではClassPad.netの活用場面が多く、和文英訳の演習では、課題の提出や先生とのやりとりが共有機能を通してスムーズに行えるところがとても便利です。