Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

急がばまわれ?高校のICT教育を学力向上につなげるための、5つの「脱」を考える

1人1台端末の環境整備・GIGAスクール構想が推進され、ICT教育が授業や学習に浸透し始めていますが、ICTを活用すること自体が目的にならないよう気をつけたいところです。

特に高校では受験もあり、入試問題に向き合っていかなければならないのは生徒です。ただタブレット端末を使うのではなく、いかに学力向上に結びつけてあげるか、は大切なテーマです。

教師がクラス全員に対して授業を行う「一斉学習」だけではなく、生徒同士での「協働学習」や「個別学習」も効果的に取り入れていくことが求められるなか、現在の教育は複雑化しており、かつてのようにいかに暗記して物事をたくさん覚えたか、いかに多くの時間を授業に費やしたかだけでは、学力を測れなくなっています。

本コラムでは、CASIOが開催した「高校ICT活用セミナー2022」にご登壇いただいた先生の事例もご紹介しながら、いかにICT教育を学力向上に繋げるか、を5つの「脱」という軸で考えてみたいと思います。

脱『勉強机』で個別学習を強化

タブレットやスマートフォン端末を活用することで、「机に座らないと勉強しない」という問題を解消できます。電車などの移動時間や、自宅でソファに座っている時でも、学習の時間に充てることができ、学習時間の総量が増える効果があるのはICTのわかりやすいメリットです。

次の授業に関連する動画資料を配布しておいたり、授業後に、より知識を深められるようなコンテンツや追加問題を配布するなど、端末を授業外で学習に活用することを促す工夫が個別学習の強化につながります。

脱『ティーチング』で協働学習を推進

タブレット端末で、アプリやICT教育サービスを導入し活用することにより、従来の「一斉学習」で行われていた、教師が一方通行的に生徒に講義する「ティーチング」から、生徒が自ら答えを導き出せるようにサポートする「コーチング」へと授業スタイルをスムーズに変えていくことができます。

授業の最初は問題を提示することに留め、どのようなアプローチで解いていくかを生徒自身で考え、調べ、まとめる、それを提出・全体共有・発表する、といった協働学習の推進につながります。

脱『一斉学習』でタイムロスを学力向上に

従来の授業方法では、教師の講義(説明)や生徒の演習を全て一斉に行っていました。足並みが揃う反面、個別学習の視点では効率はよくありません。

授業中に出す課題や演習にICTを活用することで、できた生徒から提出し、早く提出した生徒に対しては教師がその分早く添削、フィードバックすることができるためタイムロスがありません。生徒は添削されたことに対し、より踏み込んだ自主学習をする時間も生まれます。記憶が薄れてしまう前に知識の定着ができ、学力向上につながると考えられます。

脱『丸暗記』で効率的な知識定着

定期試験や受験対策ではどうしても「とにかく暗記する」「ひたすら問題集を解く」という方向性になりがちですが、より高度になる高校学習は、丸暗記や反復ではなく、仕組みや内容の理解を伴った形で定着させていかなければ非効率です。

ICTの活用で調べ物をデジタル化することで、より検索の自由度が高まります。紙の辞書では、国語辞典で調べたことはその言葉の意味にとどまりますが、デジタル上で複数の辞書を横断的に検索することができると、便覧に掲載されている情報や、もしかすると、化学や歴史的な検索結果にも出会えるかもしれません。

何か一つ調べ物をする際にも、その前後にあること、関連していることを幅広く調べることで、より深い内容理解につなげることができます。

脱『孤独学習』で学習意欲をUP

アクティブラーニングや協働学習の方法が取りやすいのがICT教育のメリットです。

一つのテーマや問題に対し、グループで調べ、話し合い、まとめ、発表するという方式だけでなく、小テストのときにクラス全体がオンラインでつながり競争しあうことがモチベーションになったり、授業が盛り上がったりする、という効果もあります。

宿題を自宅で行う際にも、クラス全員の提出状況がわかるようになっていたりすると「友達はもう提出しているのか」というように、意識を学習に向ける要因にもなります。個別学習の時間が、孤独学習にならない工夫がICT教育では可能となります。

学力向上視点でICTを上手に活用した授業の事例をご紹介!

ここからはオールインワンのICT学習アプリ「ClassPad.net」を活用した効果的なICT教育の授業事例として、CASIOが開催した「高校ICT活用セミナー2022」にご登壇いただいた先生のお話を教科ごとにご紹介します。

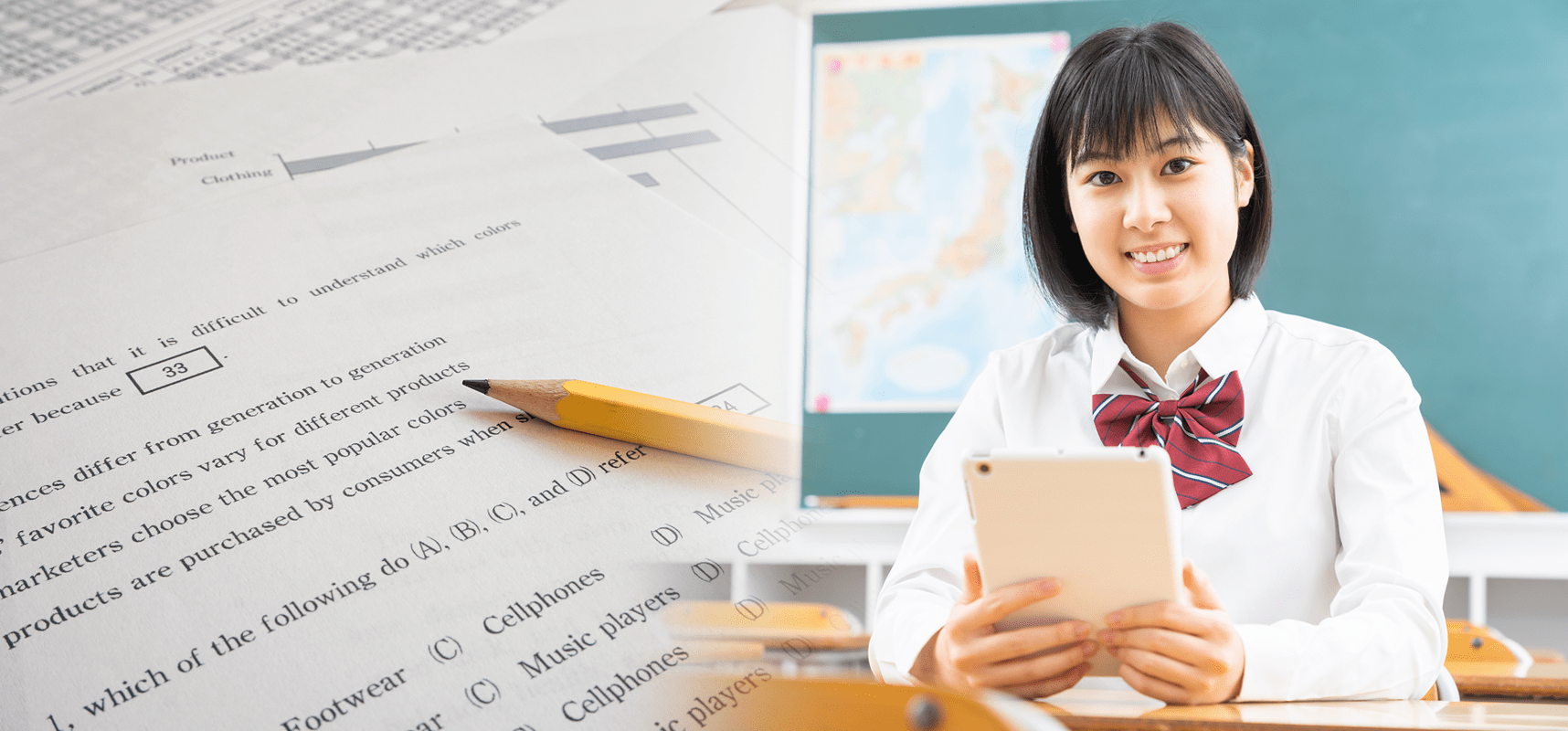

【英語】英単語を覚えるためのアクティブラーニング

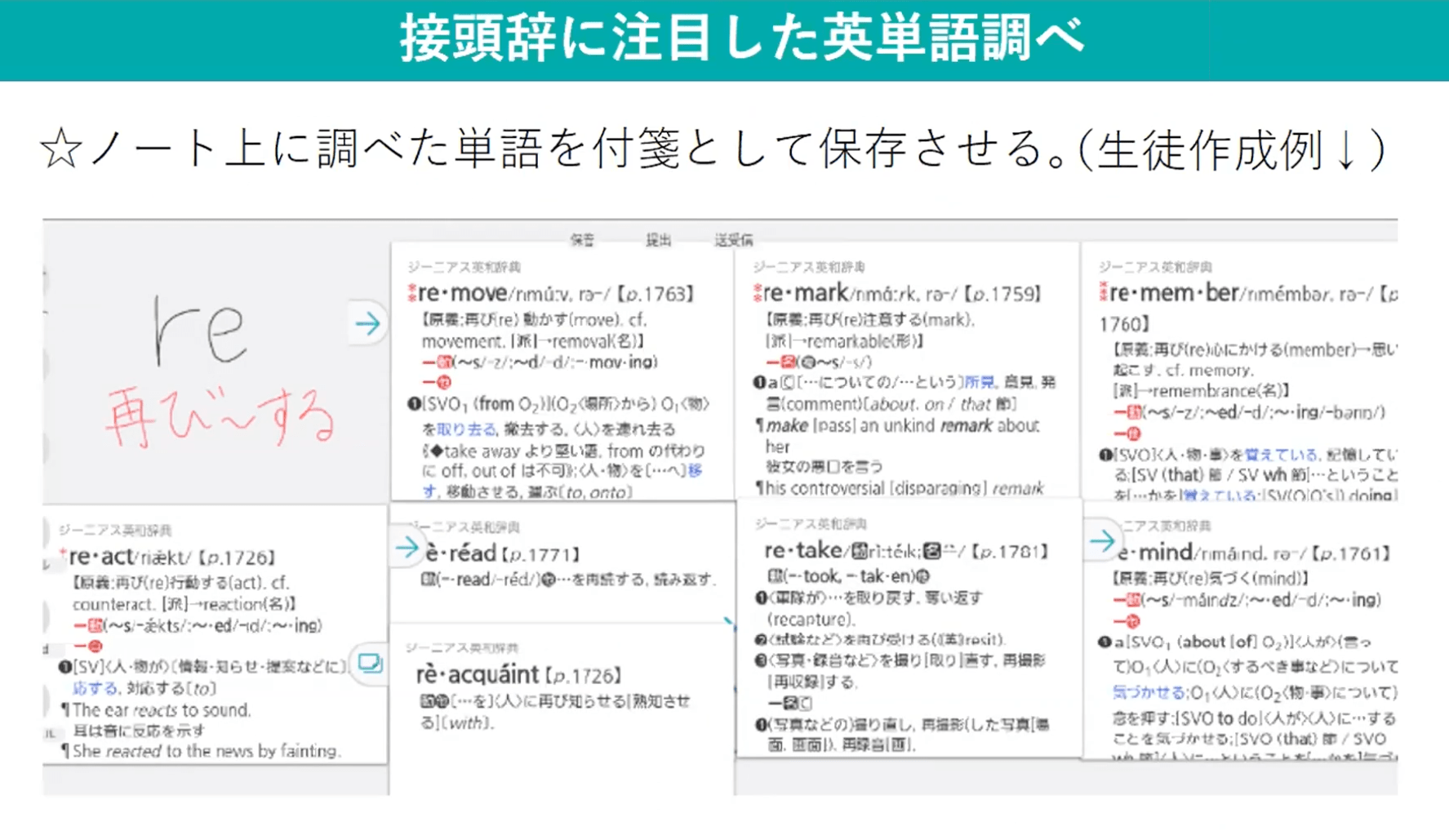

英語を苦手としている生徒は、英単語を覚えることを苦痛としている生徒が多いようです。そこでY先生は、接頭辞に注目して英単語を覚える方法をとりました。

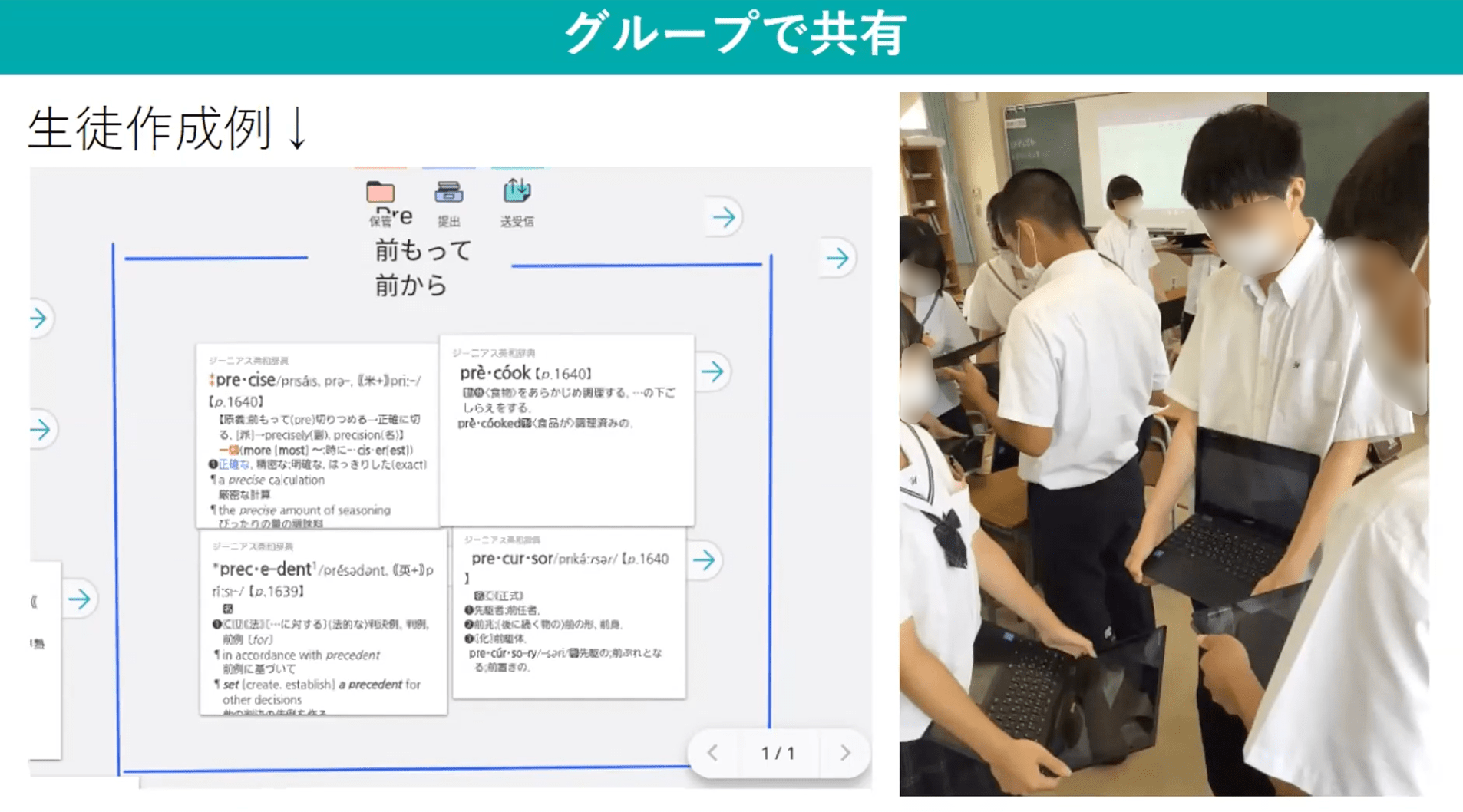

授業では、「co、re、ex、ad、pre」のひとつを選び、それを持つ英単語をClassPad.netのオンライン辞書で調べます。同時に接頭辞の持つニュアンスを推測します。ある生徒は「re」には「再び~する」というニュアンスがあると推測しました。

次に同じ接頭辞を調べた生徒同士が共有した後、さらに異なる接頭辞を調べた生徒同士で調べたものを共有します。最期にクイズ形式で、どれくらい英単語を覚えたか確認します。調べた英単語は、ふせんにして自分のデジタルノートに保存。その際、英単語の発音も確認します。 ただ丸暗記するのではなく、生徒自らが調べることで、接頭辞が持つニュアンスまで理解できたことがポイントです。

ClassPad.netでは辞書の機能を使って調べた単語をデジタルノートに保存させたり、発音を確認させたり、さらに生徒同士共有させることが簡単にできます。Y先生は「従来の辞書という枠組みを超えて、生徒のアクティブラーニングを支えることができるのがClassPad.netの魅力」と、話しています。

【数学】入試問題から始まる生徒同士の教え合い

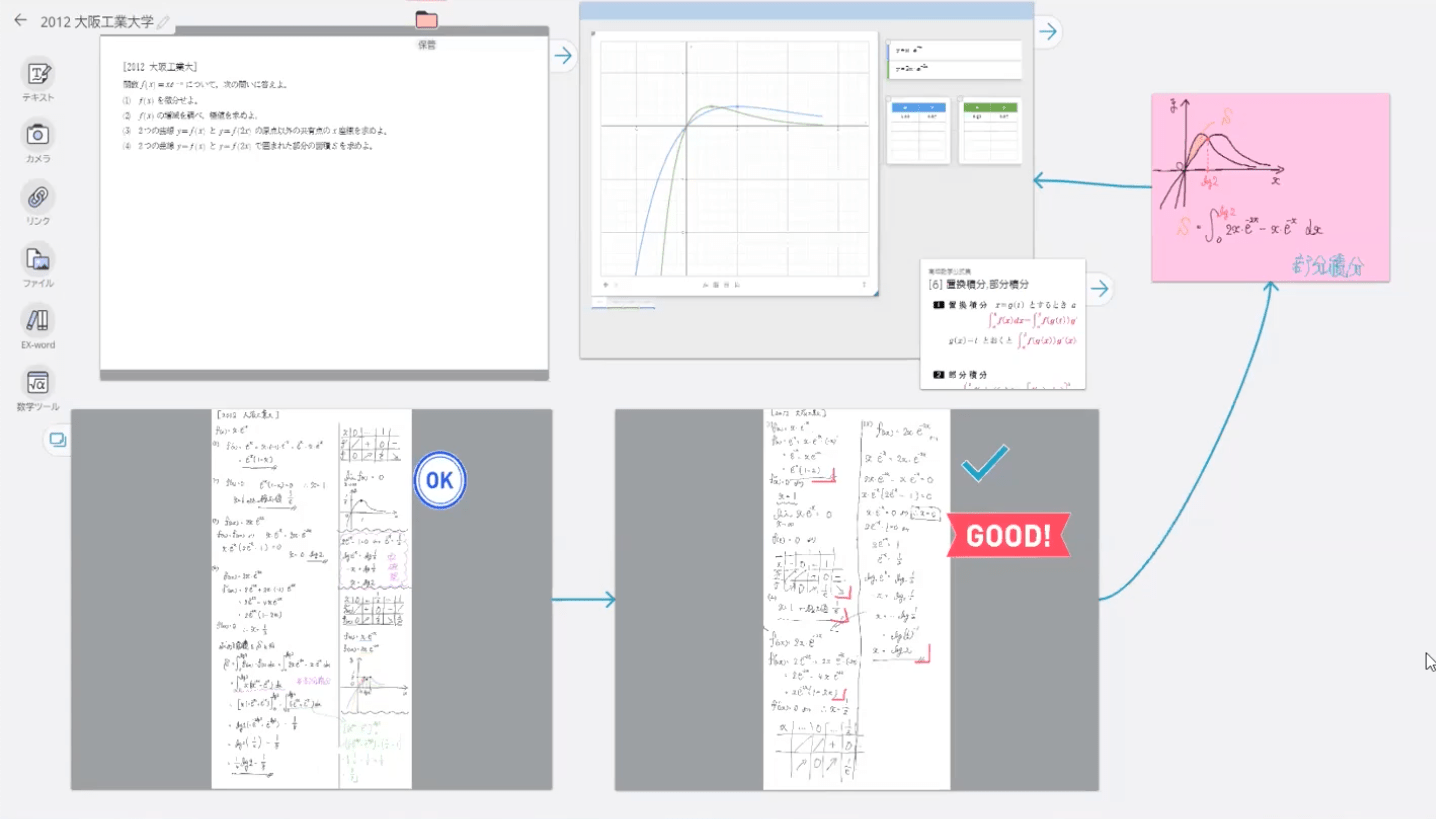

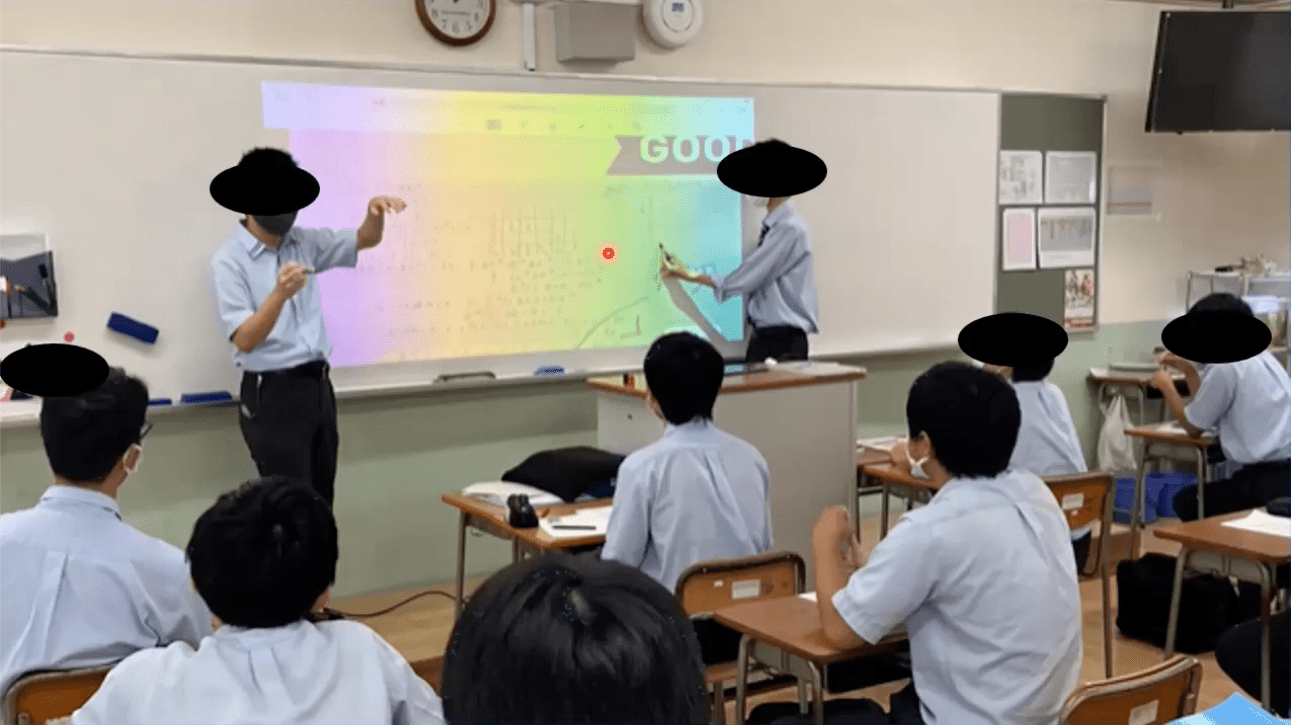

先生が教えるのではなく、生徒同士が学び合う授業を行っている好事例です。

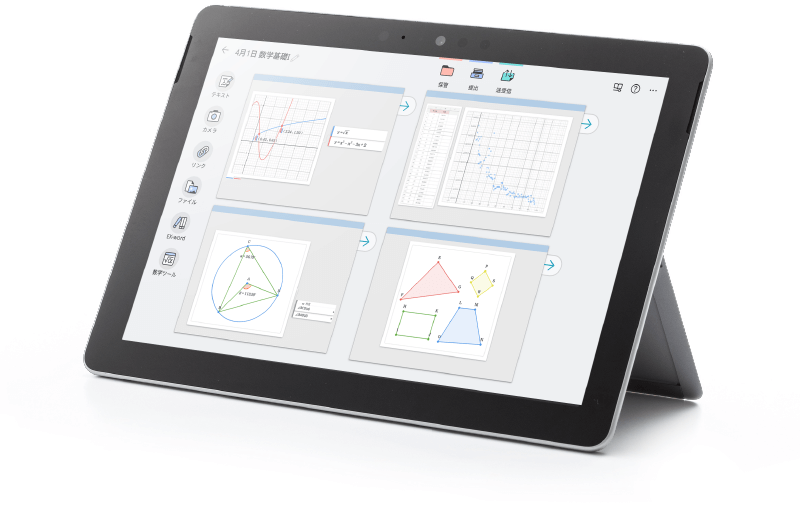

W先生の授業では、端末上に大学の過去問の問題用紙をインプットし、生徒がそれを解いていきます。その後生徒同士で回答を見せ合い、相手の答案に「こうすればいい」とコメントを入れたり、数学の得意な生徒が、グラフを書いて解説したりしています。「こういうグラフを書くとわかりやすいよ」と生徒自身で、教え合っている状況です。

「生徒がお互いに教師役となって、教え合ったり添削し合ったりしています。非常に有能な機能だと思うのが、数学ツールを使ってグラフが書けるところです。デジタルノート機能のふせんなども駆使して、工夫して教え合っていましたね。友達と一つの問題を話し合うことに、楽しみを覚えているようでした」と語るW先生。

先生も同じアカウントで入っているので、生徒たちの様子をリアルタイムで見ることができます。その様子を見ながら、間違った方向に進んでいたり、気になることがあれば「これはちょっと違うよ」と、アドバイスを与えたりしていたそうです。最後に、先生が解いた解答を表示し、生徒は自分の解答と照らし合わせて「どこが違うのか」検証します。

【数学】数学嫌いをなくすためにICTができること

数学に一度苦手意識を持ってしまうと、そこからなかなか抜け出せません。Y先生は数学の学力を底上げするために、ClassPad.netを活用しています。

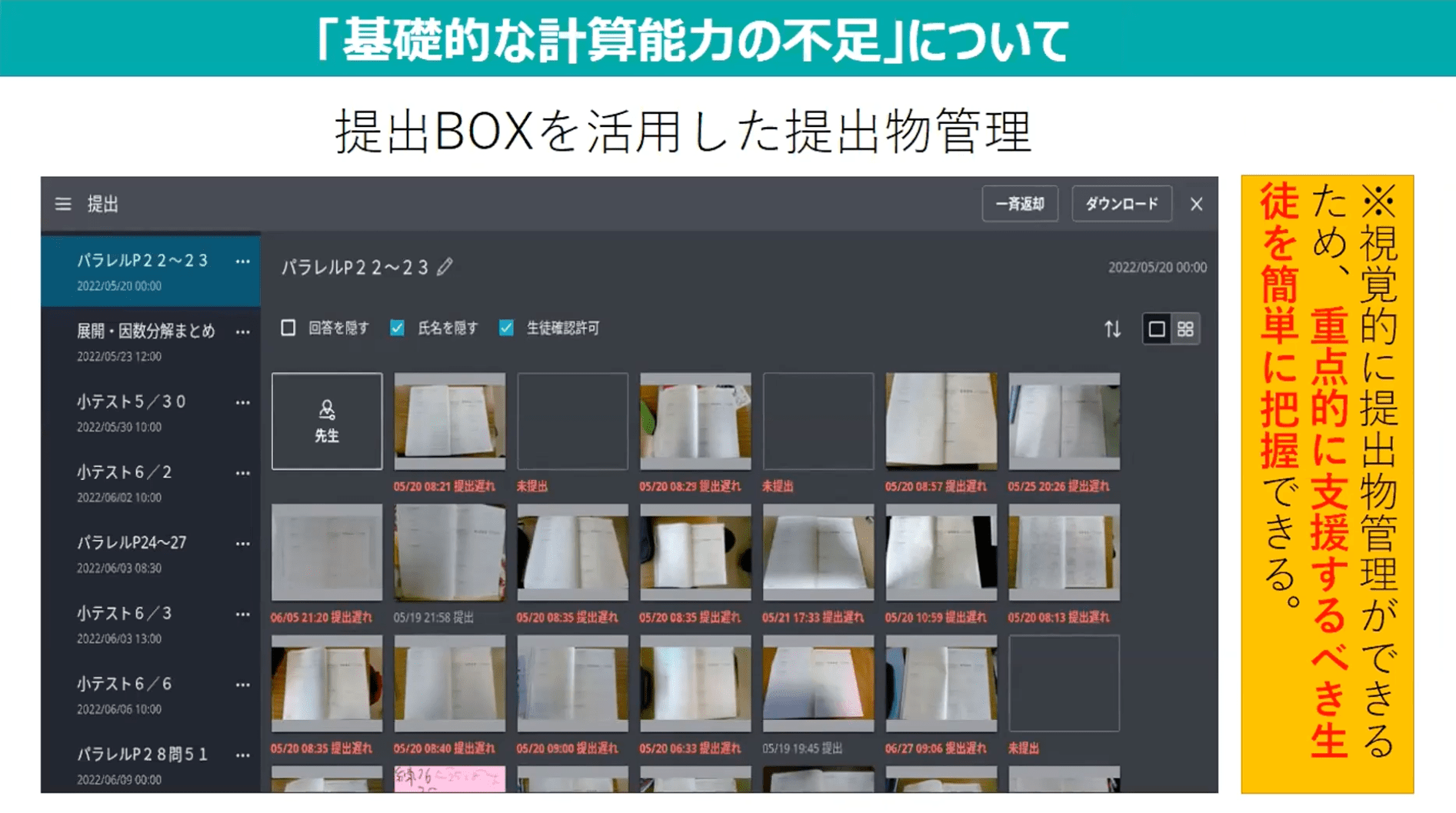

「数学を嫌いになる理由のひとつが、基礎的な計算能力の不足です。計算能力を培うためには、1にも2にも、数学に触れる時間を増やすことが大切。ClassPad.netを活用することで解消を試みています」(Y先生)。

課題の提出を「○日の午後5時までに提出」というように期限を指定することで、生徒の提出率が上がりました。ほかの生徒の状況もわかるので、「誰々がやっているなら、自分もやらなくては」「今回は最初に提出できた」など、学習に対する意欲づけにもなっているようです。

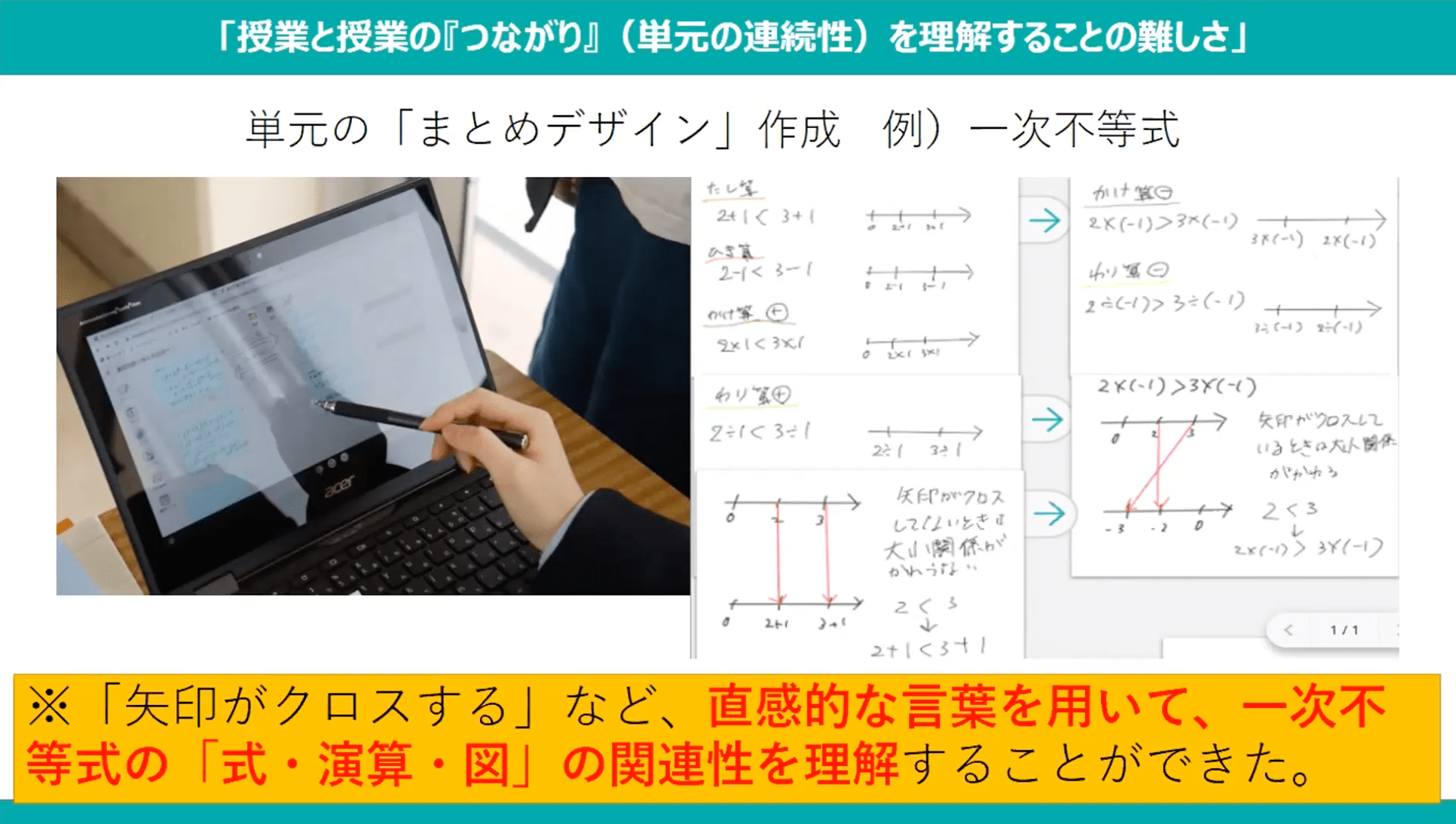

もうひとつY先生の数学の授業で行っているのが、「まとめデザイン」の作成です。授業で理解したことを自分なりの言葉や図で表し、体系的な知識として数学を理解させることを目的としています。例えば一次不等式は理解が難しい単元ですが、負の数で掛け算をすると不等号の向きが変わるという部分が理解できていないようです。ある生徒はこの単元を、『負の数をかけ算したとき数直線上で矢印がクロスすることがわかった』と、事実を直感的な言葉で表現し、不等式の大小関係が変化することを捉えていました。

デザインをまとめたら、ペアになってデザインを交換し、相手の生徒のデザインを見て、自分なりに解釈して説明します。他人のデザインを言語化することで数学に必要な論理的思考力が身につきます。また、自分とは発想の違うデザインを知ることで、その単元をより多面的に理解することができるため体系的な知識の獲得により良い影響を与えているそうです。

【国語】源氏物語「助動詞・せ」を中心に読解力まで培う

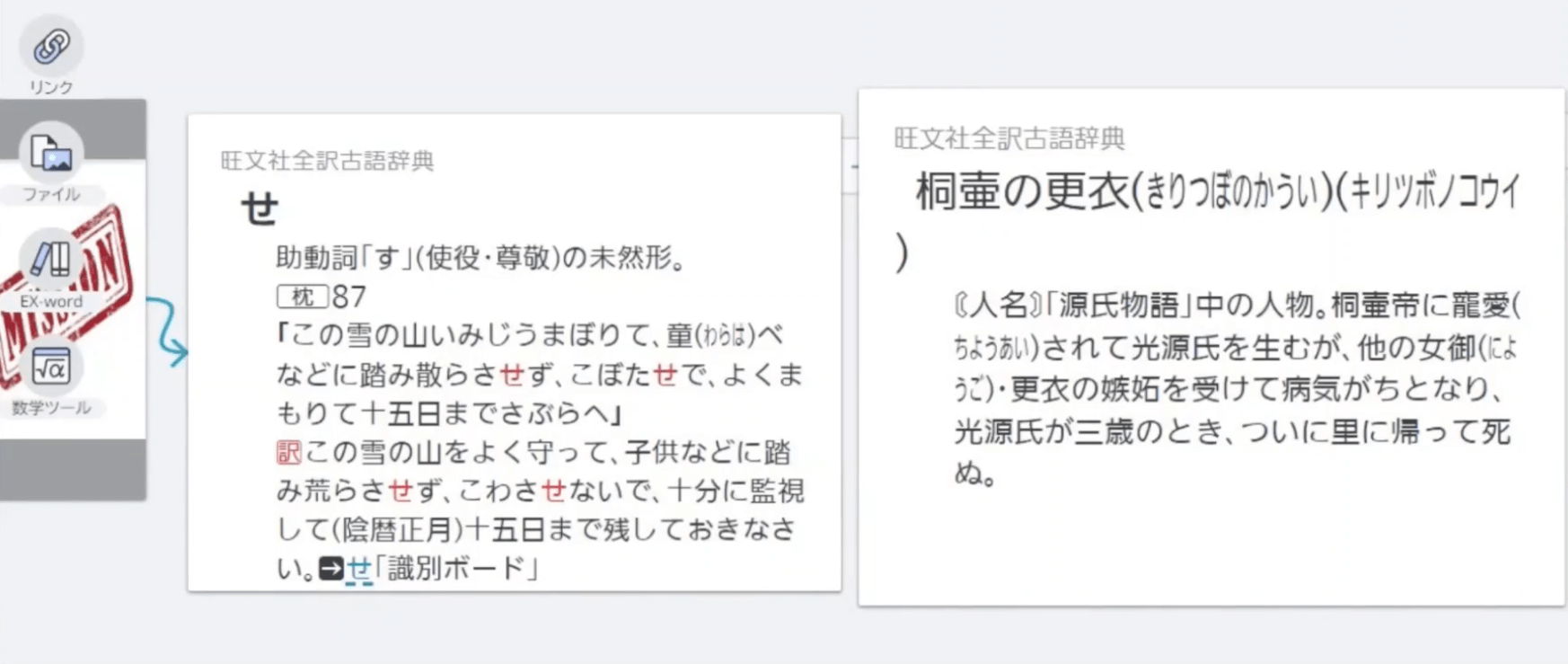

多くの先生が、大学受験のための知識型の勉強とアクティブラーニングのような主体的な学びの間で悩んでいます。古典は一般に暗記型と思われがちですが、T先生は助動詞を読解力に繋げる授業を行いました。

「授業では、源氏物語の一編に登場する『せ』を、前後の文や背景、登場人物を通して考えてみようという展開にしました。教員が教えれば短い時間で終わります。しかし、果たしてそれで生徒は本当に理解してくれるのか。生徒自ら調べて考えることに意義があると思いました。」(T先生)

まずはテキストに登場する場面は、誰がどこで何をしているのかを調べます。さっそく生徒たちはClassPad.netのオンライン辞書機能を使って、カギを握る登場人物『桐壺』がどんな人なのか調べます。そこで調べた人物関係図などをデジタルノートに貼り付けてまとめます。調べる過程で『せ』について覚えただけでなく、源氏物語の背景、さらに文法力と読解力が身につきました。

「『せ』だから過去かな」「役を考える使役じゃないか」などと、意見のやりとりがありました。最後に話し合ったことをClassPad.netでまとめ、発表しました。

T先生は言います。「辞書は、やはりしっかりとした出版社のものを使いたい。ClassPad.netはEX-wordのコンテンツが入っているのでそれにも合致します。さらに調べたことやその過程を残しておけるというのが、ClassPad.netの強みだと思います。これからの大学入試は知識だけでなく、思考力も必要です。ClassPad.netは思考力を身につけ、大学受験をサポートしてくれるツールだと思います。」

【国語】故事成語を4コマ漫画にして学ぶ

古典は、今の生徒には取っ付きにくい印象を持つ教科のようですが、H先生は4コマ漫画に落とし込むというユニークな方法を試みました。まずは授業中に調べた3つの故事成語の中から一つ選んで、それを現代バージョンの4コマ漫画に作成します。生徒と同じアカウントを共有しているので、手が止まっている生徒にはヒントやアドバイスを与えました。

「リアルタイムで反映されているのが、とても便利でしたね」と語るH先生。

全員ができあがったところで作品を共有し、投票機能を活用して『誰の4コマがうまく故事性を表現しているか』投票したところ、非常に盛り上がったそうです。

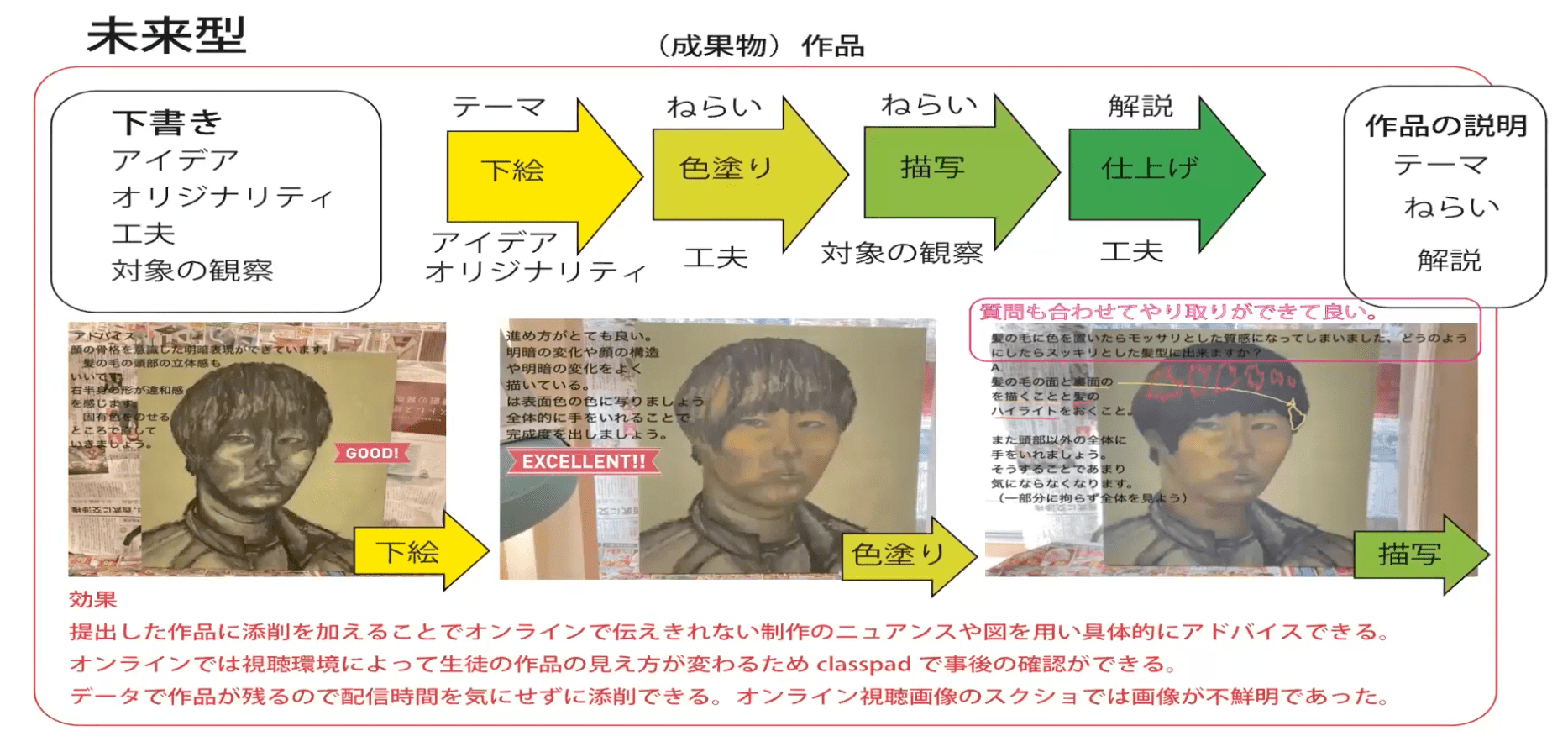

【美術】曖昧だった制作過程の評価がClassPad.netで明確に

ClassPad.netが活躍するのは、5教科だけではありません。美術科のH先生はたまたまコロナ禍の休校によるオンライン授業でClassPad.netを利用したところ、非常に便利なことがわかったそうです。

特に功を奏したのが「評価」です。今までは、主体的に学習に取り組む態度と完成した作品(成果物)に対する評価を、どうしても曖昧な記憶と記録に頼っていたと言います。

しかしClassPad.netを使うことで、下書きから色塗り、描写仕上げ、そして作品の説明まで、一貫して見ることができるようになりました。途中経過は生徒が撮影して提出します。提出と回収をデジタルで行うことで、時間の短縮にも繋がりました。生徒の作品には、スタンプと、さらに「この部分はこうした方がいい」と、アドバイスを書き込んで返信します。ペンの種類や太さも自由に選べるので、添削もしやすかったそうです。

作品制作過程そのものを可視化することで、タイミング良くより良いアドバイスができ、さらにその過程を評価材料とすることができたと言います。ClassPad.netはふせんを最大30枚まで繋げて提出することができるので、途中経過を提出させることで制作過程や、生徒の意欲も評価することができるようになったそうです。

まとめ

ICT教育を学力向上に繋げていくさまざまな授業方法の土台には、教師と生徒、生徒と生徒を繋ぐ授業支援機能はもちろんのこと、信頼できる辞書機能や使いやすいデジタルノート機能が必要不可欠です。CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業の実現を支援するため、今回事例としてご紹介した高校の先生も活用されている『オールインワンのICT学習アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。生徒の学力向上とICT教育の推進にお悩みの先生はぜひご活用ください。

■著者・監修者

柿崎 明子

教育ライター。長期にわたり教育現場を取材。朝日新聞出版の週刊誌「AERA」、朝日新聞の教育サイト「EDUA」、東洋経済新報社の「週刊東洋経済」などに教育記事を多数執筆。

全国の中学校・高等学校で導入されている

ICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

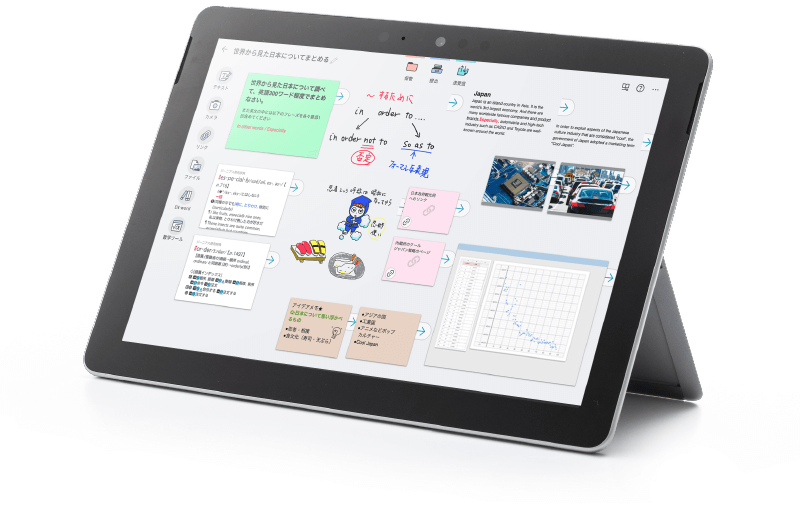

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。