Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

高校の探究学習のテーマはどのように決める?

テーマ一覧や設定のポイント、教師の役割を解説

【著者・監修者】

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

「先生にテーマを決めてくださいと言われた……」

「生徒にテーマを決めさせたいんだけど、なかなかうまくいかない……」

学校における探究の現場では、この二つの声をよく耳にします。共通しているのは、「テーマを決めること」が目的化してしまうことです。しかし本来、探究とは“テーマを決めること”から始まる学びではありません。

むしろテーマは、学びの過程の中で少しずつ形づくられていく“結果”のようなものです。その出発点にあるのは、「!」(驚き・感動や気づきなど)と「?」(興味関心や違和感、疑問など)。この二つの感情や感覚と向き合い続けることこそが、探究のエンジンとなります。

本コラムでは、こうした視点をもとに、

●生徒が自分の興味や違和感からテーマを育てていくプロセス

●教師がその過程を支える際のポイント

を、具体的な事例とともに紹介します。

探究のテーマ一覧

まずはこちらをご覧ください。 探究のはじまりとなる“きっかけ”を集めた、18のテーマ例です。

どれも、調べて終わりではなく、考え続けることで自分の根拠をつくる問いです。

※これはあくまで仮テーマです。途中で変わっても構いません。むしろ、変わっていくことこそ探究の証です。

- スピンの量や角度によって、バスケットボールのシュート成功率はどの程度変わるのか?

- 紫外線カット効果と環境への影響(サンゴ礁など)は両立できるのか?

- 植物は音楽や振動に反応して成長を変えるのか?

- 地元の○○川の水質変化と、地域の生活や産業の変化にはどんな関係があるのか?

- 太陽系の惑星で生命が存在する可能性はどれくらいあるのか?

- スーパーと大型店の価格戦略にはどのような違いがあるのか?

- 高校生の投票参加意識はどの程度あり、それを高めるにはどんな取り組みが有効か?

- SNSで得る情報は、私たちの意思決定にどのような影響を与えているのか?

- 音楽イベントでの著作権はどのように扱われているのか?

- コロナ禍は高校生の学習スタイルをどのように変えたのか?

- スマートフォン以前と今の高校生活は、どのように違っているのか?

- どのようにして新しい流行語が生まれ、広まっていくのか?

- なぜ若者はマンガやアニメに強く惹かれるのか?

- SNSの“いいね”は、私たちの自己価値感にどんな影響を与えるのか?

- なぜK-POPは世界中の若者を魅了するのか?

- どんな数学モデルを使えば、感染症の広がりを予測できるのか?

- AIが“誤認識”するのはどんなとき?人間との違いはなにか?

- 地震や風に強い建物をつくるために、どんな構造上の工夫がされているのか?

どの問いも「正解を探す」ためのものではありません。 むしろ、自分なりの見方や根拠を育てていく“はじまりの芽”です。 実際、多くの学校で行われている「総合的な探究の時間」でも、 生徒たちはこうした小さな問いを出発点に、少しずつテーマを形づくっていきます。

たとえば、ゼミ形式の探究活動では、自然科学ゼミ・社会科学ゼミ・人文科学ゼミなどの大きなテーマに分かれたゼミを実施することで、一人ひとりが自分の関心や違和感をもとに調べ、考え、言葉にしていきます。 そうした過程の中で、最初はぼんやりしていた「問い」が、 情報との出会いや対話を通して少しずつ磨かれ、 やがて「テーマ」と呼べるものへと育っていくのです。

探究とは、あらかじめ用意された道をたどることではなく、 自分の「!」と「?」を手がかりに道そのものを描いていく営みです。 次の章では、この「問いの芽」がどのように育っていくのかについて、 探究を動かす“構造”としての〈探究の要素〉を見ていきましょう。

探究学習とは何か?

「探究の過程」よりも大切な 「探究の要素」

次に、探究学習について整理してみましょう。

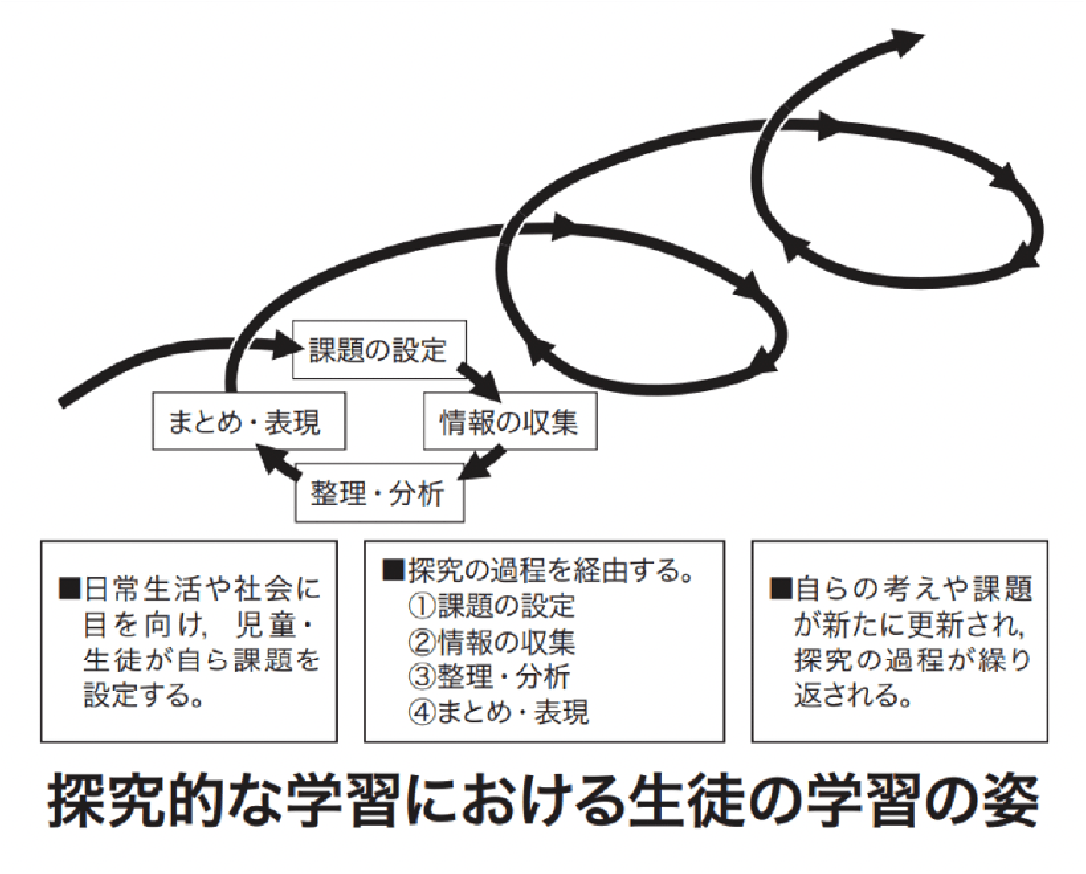

これまで多くの学校で「探究の過程」として、

①課題の設定 → ②情報の収集 → ③整理・分析 → ④まとめ・表現

という流れが示されてきました。

文部科学省の資料にもこのプロセスが示されていますが、実は学習指導要領そのものには次のような注釈があります。

この①②③④の過程を固定的に捉える必要はない。

物事の本質を探って見極めようとするとき、活動の順序が入れ替わったり、ある活動が重点的に行われたりすることは、当然起こり得ることだからである。

「課題設定から始めなければならない」わけではないのです。

ここを誤って理解してしまうと、いわゆる「課題設定ありきの探究」――つまり、生徒にとっては「やらされ探究」になってしまう危険があります。

実際の探究の現場では、学びは直線的ではなく、「!」(驚き・感動や気づきなど)や「?」(興味関心や違和感、疑問など)が 生徒の中で生まれるたびに、前後を行き来し、混ざり合いながら進んでいきます。それこそが、探究が“生きている”証拠です。

そこで本稿では、より現場の実感に即した見方として、「探究の過程」ではなく〈探究の要素〉という考え方を紹介します。

探究は一方向に進むプロセスではなく、複数の要素が有機的に影響し合う“生きた構造”としてとらえることができます。

関連コラム

探究学習の定義や背景を整理し、課題設定でつまずかないための視点を示します。あわせて、総合的な探究の時間や教科での実践例、ICT活用や指導のポイントを紹介します。

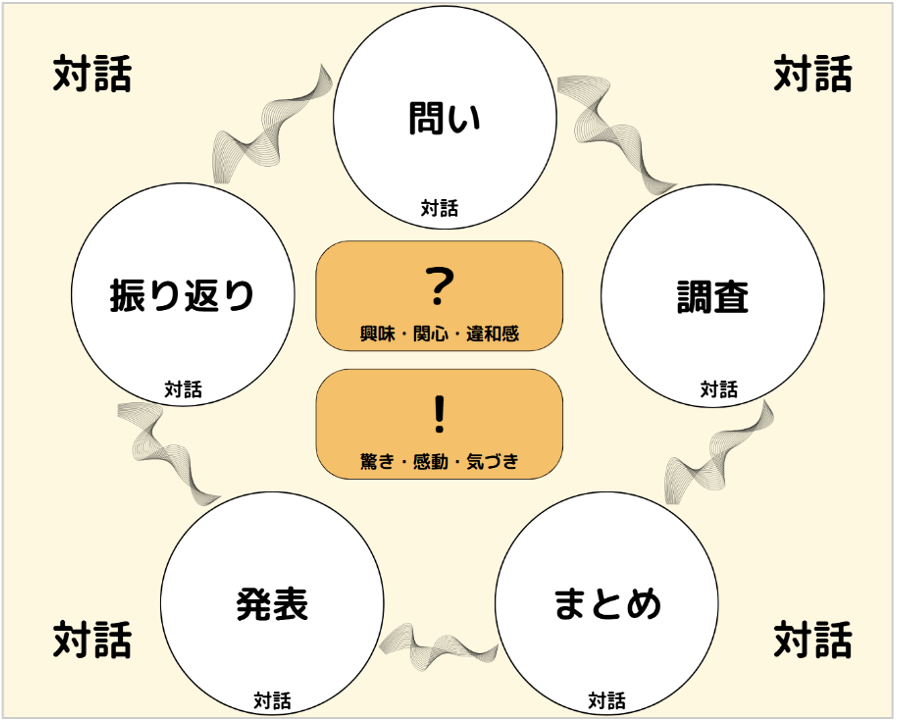

7つの「探究の要素」

探究の中心には、つねに「!」(驚き・感動や気づきなど)と「?」(興味関心や違和感、疑問など)があります。

この2つが探究のエンジンであり、他の要素を動かすガソリンです。

そこから派生する7つの要素は、次の通りです。

「!」と「?」(驚き・感動や気づきなど/興味関心や違和感、疑問など)

探究を動かす原動力。

「!」は感動・発見・気づきの瞬間であり、「?」はなぜ?どうして?という違和感や興味の芽です。

この両者が重なり合うところに、探究の始まりがあります。

問い

「!」と「?」を言葉にし、他者と共有可能にしたもの。

問いが立つことで、情報との関係が立ち上がります。無自覚でも、問いを持っていることが大切です。

調査

情報を集める行為全般を指します。インタビュー、アンケート、観察、資料収集など、すべてが「調査」です。

信頼性のある情報を選び取る力が、ここで育まれます。

発表

探究の成果を他者に伝える行為。プレゼンやレポートだけでなく、友人との共有や対話も含まれます。

「伝えること」で、思考はさらに深まります。

振り返り

自分の探究をふりかえる行為。「できた/できない」ではなく、「なぜそう考えたか」「何に影響されたか」を省察します。

これが次の探究の種になります。

対話(すべてをつなぐ土台)

7つの要素すべてに通底するのが「対話」です。

他者との対話、自分との対話、情報との対話――それらが探究を有機的に結びつけ、循環させていきます。

これらの要素は、順番に進むものではありません。一人ひとりの中で入り混じり、何度も行き来しながら育っていきます。

つまり、探究とは「過程」ではなく、要素の相互作用によって動いていく学びなのです。

生徒がこの要素を自覚的に刺激できるようになること、それこそが「探究的な学び」の出発点です。

【生徒向けのポイント】探究のテーマ設定のコツ

探究の要素を見てきたように、学びの出発点は「!」(驚き・感動や気づきなど)と「?」(興味関心や違和感、疑問など)です。

ここでは、生徒がゼロからテーマを生み出していくときの3つの入り口を紹介します。

どれも、テーマの “正解を出す”ためではなく、自分の中の“モヤモヤ”や“ひっかかり”を言葉にしていくための方法です。

好きなことから考える

日常のワクワク(音楽・スポーツ・読書・実験など)に潜む「!」や「?」を言葉にしてみましょう。 「なんで?」「どうして?」という小さな気づきが、探究の種になります。 たとえば、

好きな選手はなぜそのフォームなのか?

自分の好きな曲は、なぜ聴くと気分が上がるのか?

そんな身近な疑問を深掘りしていくと、自然と自分のテーマが見えてきます。

気になることから考える

ニュースや身の回りの出来事で「なんか気になる」「ちょっと引っかかる」と感じた瞬間を大切にしましょう。 その感情が、社会とのつながりを生む入り口になります。たとえば、

最近よく聞く○○問題って、私たちの生活にどう関係しているんだろう?

SNSの情報って、どこまで信じていいの?

こうした問いは、身近な世界と社会的課題を重ね合わせることで深まっていきます。

納得いかないことから考える

不公平さや違和感を覚えることは、強いエンジンになります。

「なぜ?」「本当にそうなの?」を手放さず、当事者として調べ、仮説を立て、検証していく姿勢こそ探究です。たとえば、

制服のルールって、どうしてこうなってるんだろう?

地域の行事が減っているのは、仕方ないこと?

納得いかない出来事には、必ず“変えうる余地”があります。そこにこそ自分の探究テーマが眠っています。

コツ:探究の要素を刺激し続けよう

テーマは一度で「決まる」ものではありません。

さきほど紹介した7つの〈探究の要素〉を意識的に刺激し続けることで、情報が集まり、考えが深まり、形が見えてきます。大切なのは、「正解を出す」よりも、「ワクワクやモヤモヤと向き合い続ける」こと。

それが、あなた自身の探究を動かすいちばん確かなエネルギーです。

【先生向けのポイント】探究を支える“場のデザイン”

生徒が自分の「!」や「?」をもとにテーマを育てていくためには、教師による“場の設計”が欠かせません。

ここでは、指導上の注意点と、実際の授業づくりの3つのパターンを紹介します。

テーマ決めの注意点 ―「問いを保つ」ための視点

「課題設定から必ず始める」は誤解

文部科学省の学習指導要領にも明記されているように、探究の過程は順序固定ではありません。

それにもかかわらず、「課題設定→情報収集→整理→発表」という直線モデルに生徒を当てはめてしまうと、“自分で考えなくてもできる探究”、つまり「やらされ探究」になりかねません。

「問いありき」も固定観念

探究の出発点は、完成された問いではなく、小さな「!」(驚き・感動や気づきなど)や「?」(興味関心や違和感、疑問など)です。

問いは与えるものではなく、育っていくもの。教師がすべきことは「問いを出させる」ことではなく、生徒が“問いを持ち続けられる環境”をつくることです。

成果物至上主義にしない

発表やレポート、論文がゴールでもいいのですが、目的化していくことは避ける必要があります、むしろ、「ポートフォリオ」の工夫や「探究ノート」などによって、プロセスを可視化することで、「考えの変化」「気づき」「再問い」を記録に残せるようなサポートをしましょう。

具体的な授業デザイン3パターン

生徒が自分自身でテーマを決めることが困難である場面では、教師が授業の中で足場がけとなる活動を準備し、テーマを決めていくパターンもあります。それぞれ、8~10時間程度で実施できる単元の大まかな流れと合わせてご紹介します。

①関心のあるテーマから選び、掘り下げていく

教師は複数のテーマを提案し、生徒に選んでもらいます。選ばれたテーマを基に、さらに問いを書き出すところから始め、探究を深めていきます。

【単元の大まかな流れ】

①テーマの紹介: 教師が様々な分野から選んだテーマを生徒に提示します。

②テーマ選択: 生徒は自分の興味に基づいてテーマを選びます。

③問いの形成: 選んだテーマについて、生徒は自分たちの疑問や問いを特定します。

④リサーチプランの作成: 生徒は自分の問いに答えるための研究方法を計画します。

⑤研究活動: 生徒は計画に従って独自の研究を行い、データを収集します。

⑥結果の共有: 研究結果はクラス内で発表され、他の生徒や教師からのフィードバックを受けます。

日常の問いを書き出し、深めていく

生徒は、日々の生活で抱える疑問や問題をリストアップします。このリストからテーマを選び、具体的な探究活動へと発展させていきます。

【単元の大まかな流れ】

①問いの収集: 生徒が日常生活で気になる事柄についてリストアップします。

②テーマの選定: 生徒がそのリストから探究したいテーマを選びます。

③背景調査: 選んだ問いに関して、生徒が背景情報を収集します。

④深掘り: 問いに対する自分なりの仮説を立て、それを深めるための方法を考えます。

⑤探究活動: 実際に調査や実験、フィールドワーク等を通じて仮説を検証します。

⑥成果の共有: 研究成果をクラスで共有し、ディスカッションします。

情報からインスピレーションを得る

一定時間情報収集の時間を設け、最新の話題やニュースからインスピレーションを得ます。生徒はこの情報を基に、自分なりの問いを形成し、探究テーマとして発展させます。

【単元の大まかな流れ】

①情報収集: 生徒がインターネットリサーチ、新聞や雑誌の閲覧、ドキュメンタリー視聴などを通じて様々な情報を収集します。

②インスピレーションセッション: 収集した情報を基に、生徒が興味を引いたトピックについてクラスで共有します。

③テーマ選定: 生徒は共有されたアイデアから探究したいテーマを選びます。

④探究計画: 選ばれたテーマに基づき、生徒がどのように問いを深めていくかの計画を立てます。

⑤実践活動: 生徒は個別またはグループで計画に沿った探究活動を行います。

⑥成果の共有: 最終的に、生徒は研究成果をクラスで発表し、ディスカッションを行います。

教師の役割とは

教師の役割は、「テーマを決めさせる人」ではなく、探究が生まれる“場”をデザインする人です。

問いを奪わず、保留や沈黙を尊重し、「答えを知る人」ではなく、「一緒に問い合う人」としてそこに立つ。

それが、探究の現場を最も豊かにする教師の姿だと思います。

探究活動において大切なこと ― 人生とつながる学び

探究活動は、学校の中だけで完結するものではありません。それは、進路や人生と地続きの学びです。

自分の「!」(驚き・感動や気づきなど)や「?」(興味関心や違和感、疑問など)をたどっていくことは、そのまま“自分がどう生きたいか”を見つけていく旅でもあります。

専門学校や大学への進学

探究の先に広がっているのは、学問という“問いの森”です。

大学や専門学校の学部・学科を選ぶという行為は、実は「自分の『!』『?』をマッピングしていく営み」と言えます。

「経済を学びたい」でも、「心理を学びたい」でもいい。その背景には、「なぜそれが気になるのか?」という自分なりの問いが必ずあります。

総合型選抜のような場面だけでなく、どんな進学選択の中にも“自分の問いを軸に進む”という姿勢を持つことが、その後の学びを豊かにします。

就職・キャリア形成

社会に出ることは、「価値観 × 社会課題の接点」を探すことでもあります。

探究で培った「考え続ける力」「調べて確かめる姿勢」は、就職活動や仕事選びにおいても大きな武器になります。

企業・NPO・自治体・スタートアップ――どんな現場にも、問いが存在します。「なぜこの課題があるのか?」「自分はここで何を生み出せるのか?」

その問いを手がかりに、自分の居場所(アイデンティティ)をつくることができます。

学び続けること

探究は一度きりの体験ではなく、“人生そのもの”といえます。

「!」と「?」を持ち続けることで、変化の激しい時代でも、学びを止めず、自分を更新し続けることができます。

一度得た知識に安住せず、「なぜ?」と「おもしろい!」を往復しながら生きること。それが、“探究する人として生きる”ということではないでしょうか。

まとめ― 「自分」という問いを生きる

探究テーマは、“決める”ものではなく、“育ってくる”ものです。

それは、授業の中だけで完結するものではありません。探究活動は、人生を通して続いていく営みです。

長い時間軸の中で、結果にたどり着くことを目的化せず、そのプロセスそのものを楽しむことができれば、私たちは自分の興味や違和感の奥にある「価値観」や「願い」に出会っていきます。それが、進路を導き、人生を形づくっていく。

探究とは、学びと生き方をゆるやかに往復しながら、「自分」という問いを生き続けることなのです。

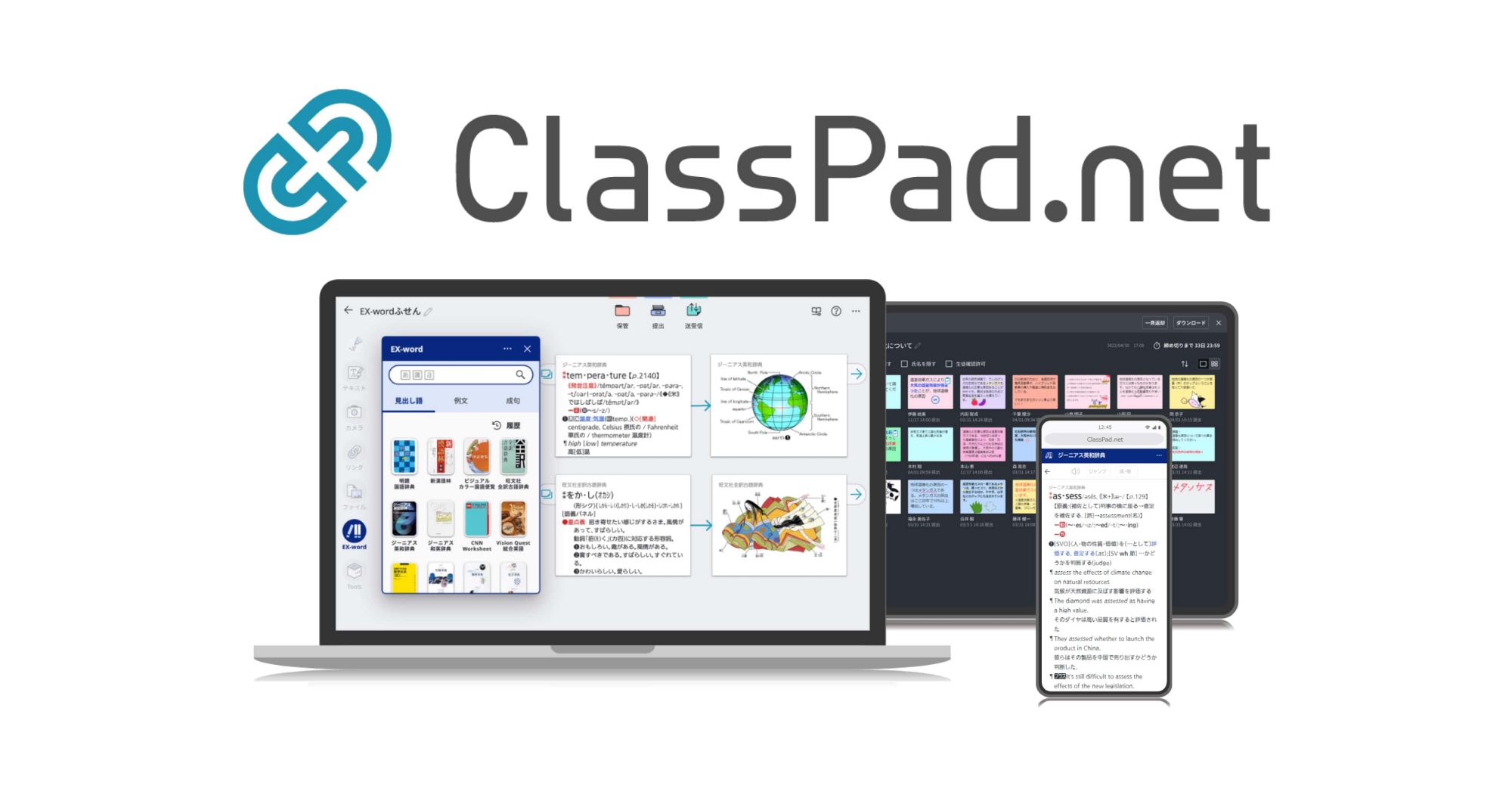

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究学習」を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『双方向授業活性化アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

関連コラム

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

全国の中学校・高等学校で導入されている

ICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

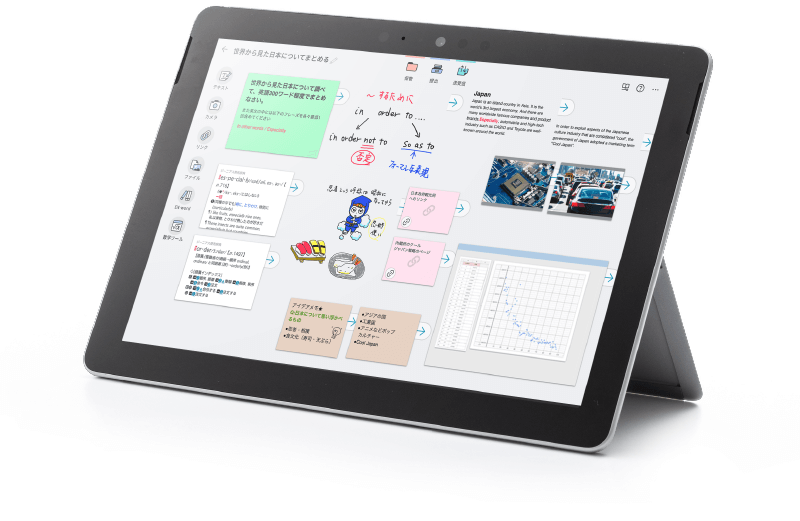

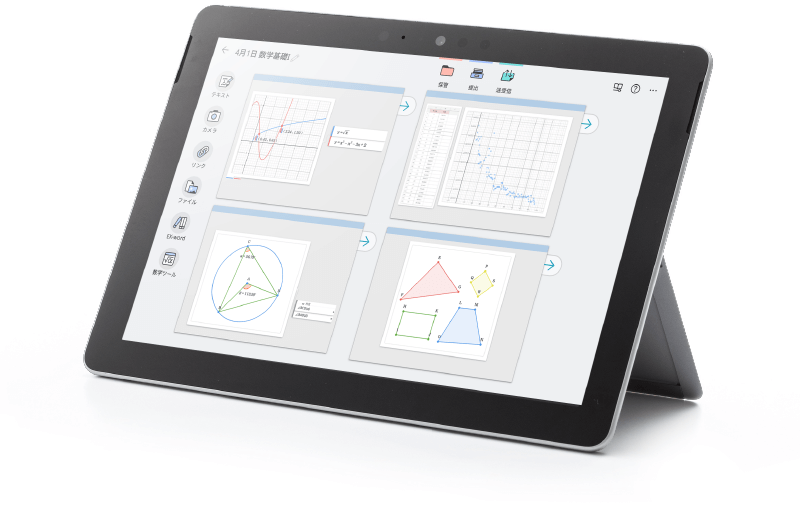

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。