Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

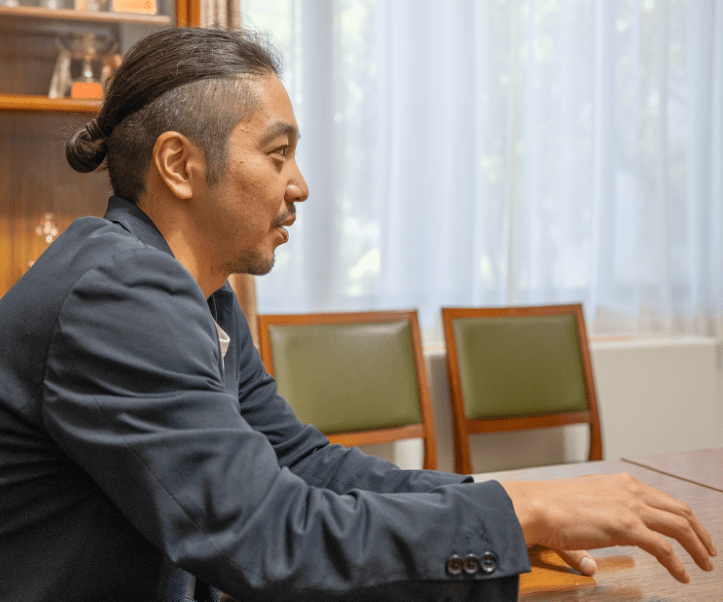

「探究のマネジメントはどうあるべきか」

香里ヌヴェール学院の取り組みから見える探究の未来【前編】

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

池田 靖章

香里ヌヴェール学院中学校・高等学校 校長

「生徒たちが自ら問いを持ち、きっかけを作り情報収集・課題設定して、自分の中で、そして自分だけではなく、他者との関わりの中で最適解を導いていく」探究学習。総合的な探究の時間として高校教育でカリキュラムとして設定されているものの、その実践方法は各学校、各担当者に委ねられているため、模索が続いているという状況だと思います。今回は探究を積極的に行っている香里ヌヴェール学院中学校・高等学校の校長でいらっしゃる池田靖章先生をお迎えし、学校として、そして校長としての探究学習への取り組みについて語っていただきました。探究にお悩みの全ての先生方にとって、実りあるお話になれば幸いです。

知識伝達型教育の終焉と、

主体的な学びを生み出す余白のある教育「探究」。

探究に対しどのように向き合っていくか、何をしたら良いのか、多くの教育の現場で探究担当の先生が悩んでいる現状があります。池田先生は現在、香里ヌヴェール学院中学校・高等学校の校長でいらっしゃいますが、教師として教壇に立っていらした経験もおありですね。両者の立場で探究に向き合ってきたご経験をふまえ、探究について視座の高いお話をお伺いできればと思います。

私は教育に携わる立場として、一斉型の知識伝達、いわゆる儒教的に享受する手法が端的に言うと面白くないと感じています。例えば今、歴史上のある武士について知りたかったら、検索エンジンで名前を調べたらすぐに情報が出てきます。インターネットが出現した時点で、教師から生徒へ単に知識伝達する教育はもう終わったのだと思います。

ですから、学び方の手法を変えないといけないというのが、探究に関わらず教育における私の大前提です。

まずは大きなスタンスの部分を教えていただきありがとうございます。池田先生が前任校で教師をされていた当時、社会科の実践として探究を行っていたと思います。校長としてのマネージャー視点のお話の前に、まずは現場の教師として実際にどのようなことをされていたのか教えていただけますか。

当時の前任校はカリキュラムに対する自由度が高く、授業でも要項も作らずそのまま外に出ることが許可されていました。例えば、朝9時から都心部の駅前でアンケート調査やデータ分析などをやっていました。

そのような学校にいたことが、私が探究に取り組むようになったきっかけでもあると思っています。

探究というのは、余白のある教育を行うことだと思っていますので、自由度があることは非常に大事です。「探究で海外PBL(Project Based Learning/課題解決型学習)をやろう!」ということで、カンボジアに生徒を連れて行ったりもしました。まだ誰も「PBL」と言っていなかった時代に、現地に行って問題解決する、というような授業をやっていたのです。

例えば、カンボジアの食堂にはハエがたかっていますが、現地の人はハエがいてももう諦めているんです。それをどうやって解決するか、というようなことを夏休みのプロジェクトとして行いました。

解決策として、「ハエが嫌いなハーブを植えよう」ということになりました。そのハーブを探そうとインターネットで調べると色々な情報が出てきます。ハエの嫌いなハーブを研究している研究者からのレクチャーを受けることなく、そこにたどり着くことができるのです。このように、生徒が自ら主体的に知識を取得していく活動を継続的に行ってきました。

探究のお作法を掴むところから始める、

年間を通したカリキュラム設定。

私が掲げているコンセプトの一つに「組織的探究」というものがあります。プレゼンの仕方やその主針、探究のお作法のようなものを教える、探究の基礎と呼べるものです。探究やPBLにおいて、まずはこのお作法の感覚を掴むことが大切だと考えています。

これを基に行っているのが、土曜日講座「探究day」です。

本校は土曜日の授業が無い代わりに、土曜日を中学生、高校生が両方参加できる「探究day」として設定し、プロジェクトに参加したい生徒が集い一年かけて探究、PBLを行っています。

「探究day」を担当したいと手を挙げた教師たちで対応しており、完全自由で何でもやって良い、としています。私の考案したものも含め、それぞれの教師が自由に設定したプロジェクトを実施しています。

例えば、本校にある焼き窯を活用した保護者も参加できる陶芸プロジェクト。生徒たちと保護者全員が陶芸作品を造り文化祭で販売する一連の活動を通して探究のお作法を身に付ける活動です。

池田先生が前任校でやられていた「夏期講座」と近い取り組みですね。教師が行いたいテーマでプロジェクトを設定し、生徒は好きなプロジェクトに申し込んでいくつでも受けられるというものだと認識しています。

そうです。その経験を活かし、香里ヌヴェール学院でも私が着任してすぐ夏期講座を導入しました。

本校では「サマーチャレンジ」と呼んでいまして、教師が一人二種類のプロジェクトを創出します。一つは「組織的探究」をベースとしたインプット系、もう一つが「実践的探究」としてのアウトプット系で、全部で100種類ぐらいあります。

このサマーチャレンジも、探究day同様、中高生が対象で中学生が高校教師の講座を受けることもできます。

教師間の探究に対する差を無理に埋めない、という割り切りと、

教師が変わるための試み。

教師が創出したプロジェクトから生徒が選んで行う。教師も生徒も主体的に取り組める枠組みですね。土曜日に設定するというのは、他の高校でも取り入れやすい方式かもしれませんね。

では次に、校長という立場でのマネジメントの観点でお話をお伺いしたいと思います。

池田先生が現役の時は、目の前に色々なことが起こったとしても、ご自身の裁量でそれを解消していくことができたと思います。今校長という立場になり、学校組織として先生たちが働いている中で、客観的に見ていて何か課題を感じることはありますか?

探究がうまくできる先生とできない先生との間に、かなり差が生まれています。しかし、校長として私はそれをあえて埋めないことにしています。それを埋めようとするから、面白くなくなるのではないかという仮説を持っているからです。

どうしたら探究がうまくできるか困っている学校が多いと思います。教師の差を埋めないというお話もありましたが、教師により良い探究的な授業を行いたい気持ちがある前提で、「教師の教育」という観点で行っている研修や活動はありますか?

一般的な話をすると、教師自身も変わらないといけない。そのためには教師自らも探究の場に身を置く必要があります。

例えば「探究があまり得意ではない」という教師には、綿密な計画が好きな人が多い。即興性はあまり高くないものが良い、自分のペースで授業をこなしたいというような教師が結構います。教師の7割ぐらいでしょうか、おそらくそれが一般的だと思います。

そのような先生には旅に行ってもらったり、何か自分を変えるような研修に行ってもらったりしています。マネージャー目線では、まずは教師が変わらなければ探究は無理だと思っています。その一環として、学校の福利厚生で行う懇親会の企画構成を先生たちにやってもらっています。学校の食堂で先生が集まって行う懇親会をどうやって盛り上げるか。言わば懇親会のPBLですね。

会社ならよくやっている、いわゆる「花見を企画しろ」みたいなことですが、教師ってそういうことをほとんどやったことがないんです。

これは単なる懇親会ではなく、教師にも探究の基礎を学んでもらうきっかけだと考えています。様々なイベントをそういう機会だと捉え、このような取り組みを結構しています。例えばオープンスクールも先生たちが企画して開催しています。

探究に必要な適度な緊張感とライブ感を培う、

「クラスのシャッフル」。

別の観点でもう一つ、「探究では自分のクラスではないクラスをファシリテーションする」という工夫もしています。

多くの学校で普通は「自分のクラスの探究をやりなさい」としていると思いますが、そうすると組織的探究は全くつまらないものになってしまいます。これが、担任とは違う他のクラスの先生や、そのクラスで教科を持っていない先生が受け持つだけでだいぶ違ってきます。全然知らない人間とやるからこそ探究は面白いのだと思っています。

ほとんどの教師は、生徒一人一人を知っていた方が良いから、という理由で、受け持っているクラスの探究を行いたがります。でも、「それは他の授業でやってください」と伝えています。

私が知る限り教師は100%良い人たちです。だからこそ、ついつい生徒に配慮してあげる心理が働いてしまいます。あの子は喋れないから、という不要なケアをしてしまう。逆に教師側も、場の空気を何とかするために知っている生徒に頼ってしまうこともある。それは良いことだとは思っていません。探究にはちょうど良い適度な緊張、そしてライブ感が大切です。普段は関係性の無い生徒たちばかりの場で、ちょうど良い適度な緊張の中で頑張ることで、即興性が培われていくと思います。

ただ、私は探究の授業をうまく行うことが重要というより、とにかく「生徒たちがいかに活躍できるようになるか」ということに重きを置いています。生徒たちがどうやって教師を通して変容するのか。そのツールとして探究というものがあるだけで、私は「探究をどうやっていこう」ということ自体間違っているという考えです。

一方でもう少しマクロな視点では、探究ばかりやっている学校があっても良いとも思います。もっと探究全振りでも良い。例えば教室に座っている時間が一日一時間ぐらいで、みんな立って何かしていたり、活動していたり。

普段教えていないクラスの探究を担当することは、多くの学校にとって有益な新しい視点ですね。何かうまくいっていない。そういった時の方法論として可能性を秘めていると感じました。

「探究全振りでも良い」は非常にワクワクしますね。一方で、既存の授業の存在との兼ね合い、そして受験との兼ね合い、そういったことも絡んでくるかと思います。

【後編】では、探究と学力、偏差値との関係性について、池田先生にお話を伺っていきたいと思います。

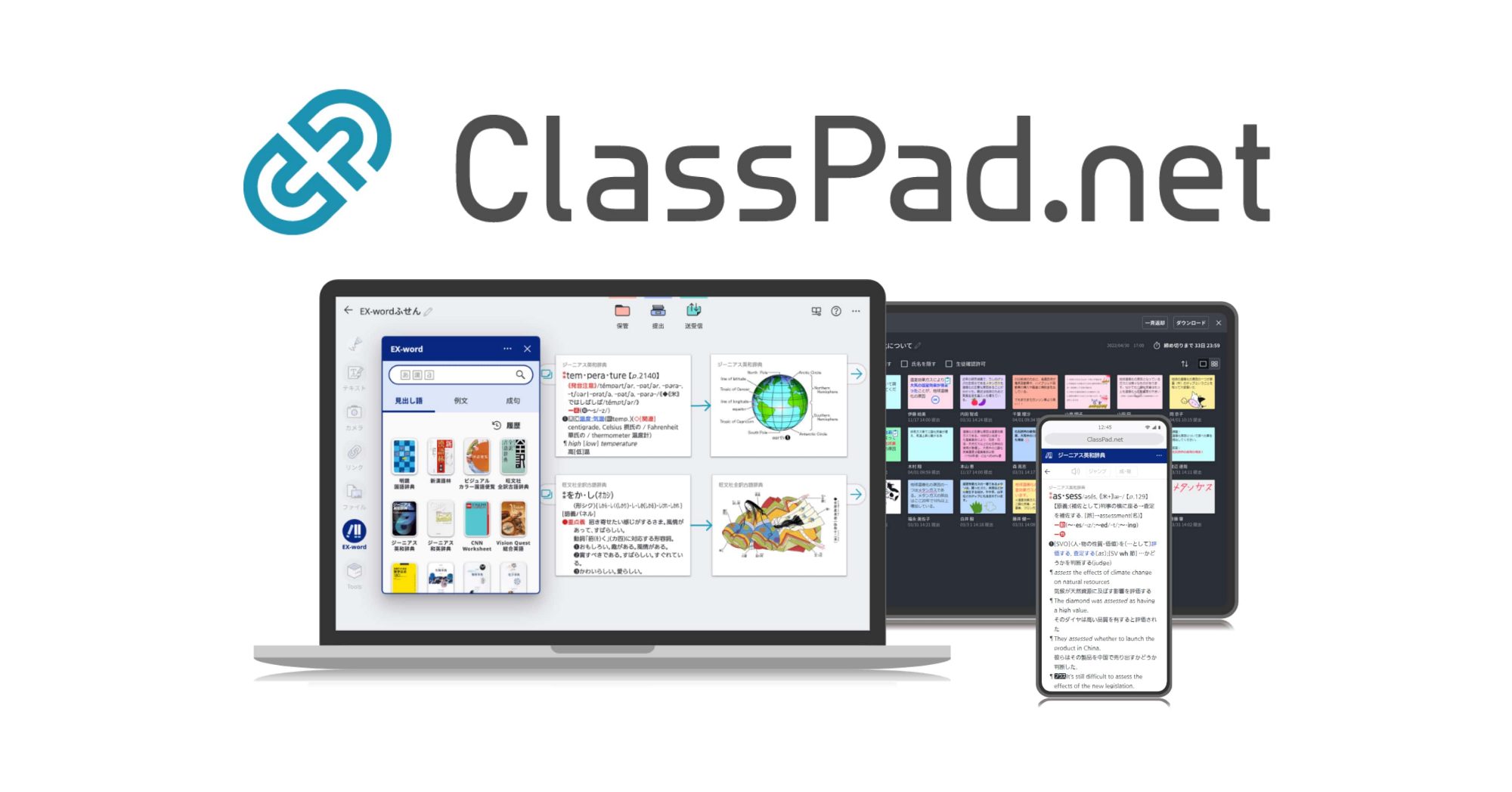

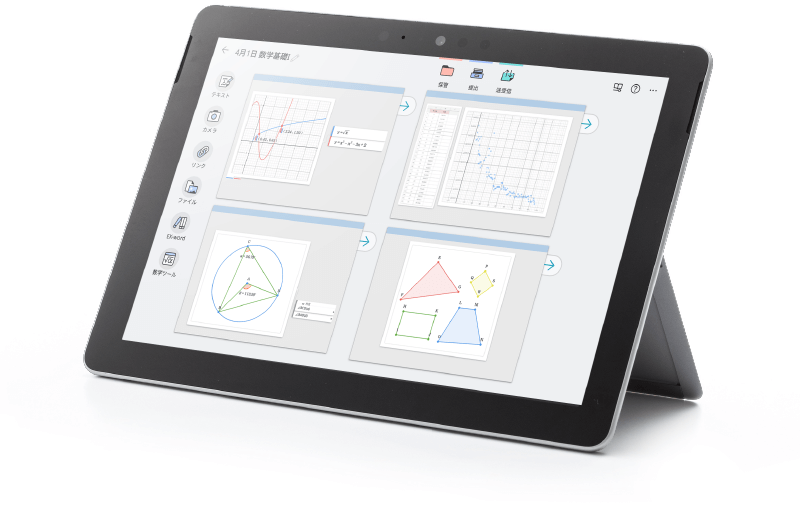

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究学習」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『オールインワンのICT学習アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

全国の中学校・高等学校で導入されている

ICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

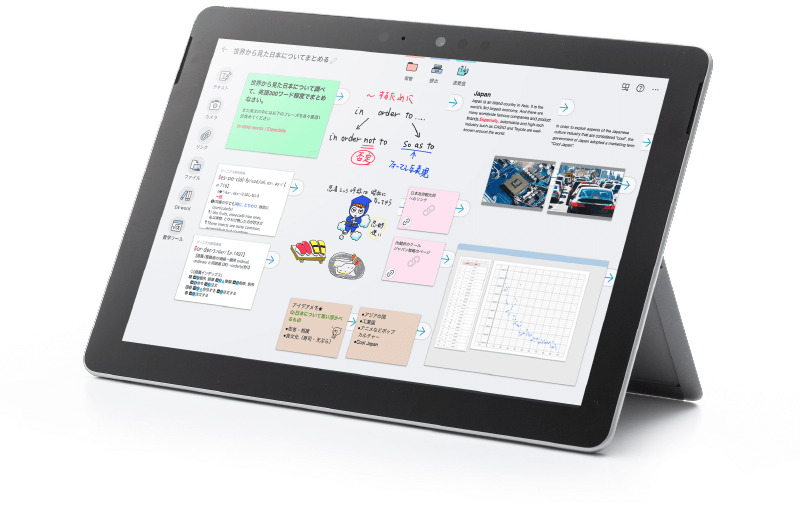

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。