Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

「探究と学力・偏差値との相関とは」

香里ヌヴェール学院の取り組みから見える探究の未来【後編】

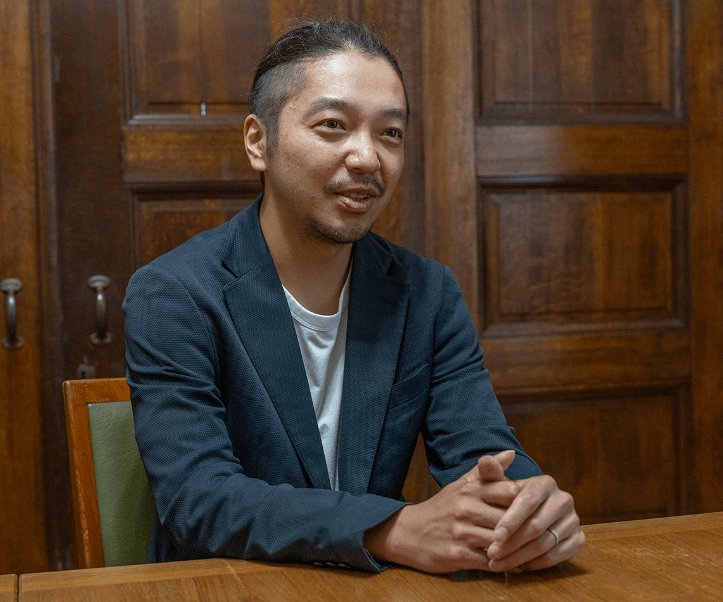

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

池田 靖章

香里ヌヴェール学院中学校・高等学校 校長

探究で偏差値は上がるのか。

PBLを通して香里ヌヴェール学院が明らかにした相関関係。

その観点で言うと実は、本校の取り組みにおけるPBLと偏差値との関連性について、大学の先生と一緒にデータを作りました。

全教師が教科でPBLを行っていた期間では、学力は微減ですが下がりました。

探究に対する熱意にはどうしても教師間で差があります。生徒たちはその差を自然と察し、面白がる気持ちが薄れてしまう。その状態の探究に時間を取られ、基礎インプット量も減ってしまう。それが学力微減の要因だと分析しています。

一方で、探究に情熱のある先生がちゃんとやれば、恒常的に向上するということはデータで出ていました。いくつかの仮説がある中での分析ですが、ファクトとして捉え、そこから「やりたい先生はどんどんやっていける仕組みにしよう!」と方針転換した後に、元々学力が高かった生徒たちの偏差値が非常に上がりました。そうではない生徒たちは変わりませんでしたが、全体のアベレージは上がったと言えます。要因として、生徒たちの自己肯定感的なものが上がったからだと思います。

体感として、まさにそうだなと思います。

以前在籍した学校で、英語の授業で理系の1クラスだけ私の好きに授業をして良い状況になりました。理系の生徒たちは英語が嫌いで、英語はやりたくないという感じでした。

そこで、私はプロジェクト的な取り組みで言語活動をかなり増やしてみました。それによって、そのクラスだけ唯一学力が上がりました。できない生徒たちのフォローを丁寧にしながらも、得意な生徒たちは好きでどんどん学んでいくので、それは上がっていくだろうなという感覚を持ちました。

香里ヌヴェール学院ではどのような方法で行っていったか、「やりたい先生はどんどんやっていける仕組みにしよう!」について、踏み込んでお伺いできますか?

なるほど、教師それぞれが自分のできる範囲で、もしくはやりたい限りでPBLに取り組めるよう裁量の幅を設けた、ということですね。やりたい先生の「主体性」を伸ばす効果がありそうですね。

学力が伸びた生徒のクラスは、やはりそのPBLを数多くやっていた先生が担当していたクラスという傾向があったりしますか?

ええ、かなりその傾向があります。

データの分析からも相関関係があると言っても良いくらいです。

探究は大学受験の知識インプットに役立つのか。

探究の教育的価値と日本の入試制度のジレンマ。

探究と学力の関係について、もう少し踏み込んでみましょう。

例えば、本校で日本史の探究を行っているある先生は、授業でディベートを多く取り入れています。その授業を受けた子たちは、YouTubeや学習系アプリでその授業を補完しています。つまり、授業で好奇心を高め、自分で主体的に学習していくというスタイルです。

いわゆる反転学習※ですね。

※生徒が家庭で学習内容を予習してから授業に臨み、授業では予習内容に基づいて演習問題を解いたり、議論を行ったりする学習方法。 通常の授業→宿題というプロセスが逆転することから、この名称が用いられている。

反転学習にならざるを得なくなってくると言う方が正しいかもしれません。でも、その子たちは結果、楽しかったと言い、主体的な学びに繋がっています。

ただ、残念ながら大学受験の知識インプットとはリンクしないと私は思っています。なぜなら探究は成績評価の物差ではなく、主体的な学習度を図る分度器のようなものだから、全然使い方が違うと思っています。

先ほど探究と偏差値との相関関係で学力が上がったという話をしましたが、学力が高い生徒たちの伸びがアベレージを引き上げたことが要因でした。つまりそうではない生徒たちは変化が無い。今の大学受験制度において、探究で全員の成績は上がらないということです。

アメリカではハイテクハイで大学進学率が上がったという話がありますが、そもそもアメリカの大学の入試制度が違うからですね。

その通りです。だから日本の大学入試制度においては、現時点ではインプットが圧倒的に効果的。これは明確です。

一時的に脳に保管してペーパーに落とし込むという能力。それはやはり学校教育がこの150年培ってきたものが、日本の入試制度においては正解です。

大学入試に探究が効果的かと言われたら、副次的にはあるとは思います。先ほど芹澤先生がおっしゃったように、自分で勉強する自走力が上がる効果はあります。

ですから「探究によって学力が上がる」という表現は、解像度が低すぎます。探究によって、生徒たちの知的好奇心が上がったことで、自走して学ぶことができる、ということですね。

新しい時代を生き抜く力が、

探究で養われる。

探究と学力の相関について、学力が高い生徒たちの伸びという非常に興味深い結果を教えていただいた一方で、現行の入試制度においては全員の偏差値は上がらない、という現実も理解できたことで、ともすると「探究的な学び」の価値をどう捉えていくか、という読者の先生方の不安も出てくるような気がします。

探究の価値と探究の向かう先について、お話をお伺いしたいと思います。

探究は未来しかない、と思っています。なぜインプットをしているのか?と先生たちに聞いたら、多分60%くらいが「大学受験のため」と答えると思います。しかし、今までの大学受験は今後崩壊していきます。大学受験のためのインプット教育の必要性はなくなるでしょう。

例えば、ある関西の有名私大は地方出身の学生がかなり多くて、昔は50%くらいいました。でも今はもう地方に人がいないので、地方出身の学生のパーセンテージが下がってきています。さらに、地方出身の学生の世帯年収が少し減っていて、下宿させられないので、受験しない。ということは、関西にいる人たちがその私大を受験するとなった時に、枠が拡がっているんです。昔より簡単になったわけです。

もう一つ。地方国公立が定員割れをしてきているので、都市部の大学に入ってこなくなっている。そうすると何が起こるかというと、「関関同立」と言われる関西のトップ私大がもう結構苦しくなってきています。すると、青田買いしようという発想になる。

大学入試自体、制度設計上このような状況になっていて、インプット教育の必要性が昔より下がる。「ではインプットしないで何をするのか?」という話に絶対なります。「入ってから4年間で何をやるか」という価値が益々重要になってくる中、探究が重要な鍵になると思います。

それとやはりインターネットから生成AI時代になって、ぱっと答えが出る。そんな状況では、AIでは導き出せない高いクリエイティビティが必要になってくる。そういったところに、探究の可能性を強く感じています。

本校は今年になって土曜日の授業をやめ、希望生徒に対し探究を行う曜日と定めたのですが、それについて誰も文句を言いません。本校の保護者の中には「インプットなんていらない、探究で良いじゃないか」とおっしゃる方もいます。本校の保護者層は、関関同立出身の方も多いのですが、その方々が「もう学歴は意味がない」と思っているのです。

仕事で言うと、ホワイトカラーが今よりも必要でなくなります。今、ブルーカラーの収入が結構上がっています。私の前任校の元教え子たちはブルーカラー系が多いのですが、一定の給料をもらっています。例えば、インフラ系の水道管の整備の仕事で、30歳手前で年収600万円です。

ホワイトカラーの方が金にならない、そういう時代が来ているということに、早くみんな気づいてほしい。それに、ブルーカラーについて少しネガティブに言われることもありますが、探究に近くて非常に面白いですよ。水道管の整備をしている元教え子は、「水道管の修理は、見た瞬間にアドリブでどうするか決めなくてはいけないので、大変なんです」と言っていました。クリエイティビティや問題解決能力が求められる仕事です。

今後は、単にインプットだけを重視して大学を目指すのではなく、探究心を養いながら、学ぶことそのものに対しての知的欲求を持つことが重要だと考えられますね。

全員が大学進学を目指す生徒ばかりではない学校もあります。学歴の意味が薄れていくと思われる中、そのような高校にとっての探究の価値や意義についても、最後にお聞かせいただけますか?

豊かなクリエイティビティや発想力、イマジネーションを持ち、瞬間的な問題解決能力に優れた人物になるために、こうした方が良いんじゃないか、ああした方が良いんじゃないか、と自ら問い、解決していく力を育むことは、全ての生徒にとって大切です。

これは大学受験を目指す生徒に限った話ではありません。大学受験を第一としていない高校の先生こそ、探究をやった方が良いと思っています。これは私見ですが、偏差値の低いA大学に受かるのと、偏差値の高いB大学に受かるのとでは人生が変わるか、という仮説があったとしたら、ほぼ相関は取れないと思います。

極論、探究というのは、学力と相関しない方が良いのではないかと思います。測る必要があるとすれば、生き方とかEQ(心の知能指数)などで測った方が良いのではないか、と。

「探究で学力は上がる」というメッセージが先生たちには刺さるかもしれませんが、それはファクトではないと思います。だから探究と学力の相関も一般的には出せていない。副次的な要素が教育には多くあるので、逆に言うと私としては「探究で受験学力なんか上がってたまるか」とさえ思っています。

探究というのは生き方だと思っています。だからこそ私は「探究」を大切にしていますし、多くの 学校や先生、生徒にも前向きに探究学習と向き合って欲しいと思っています。

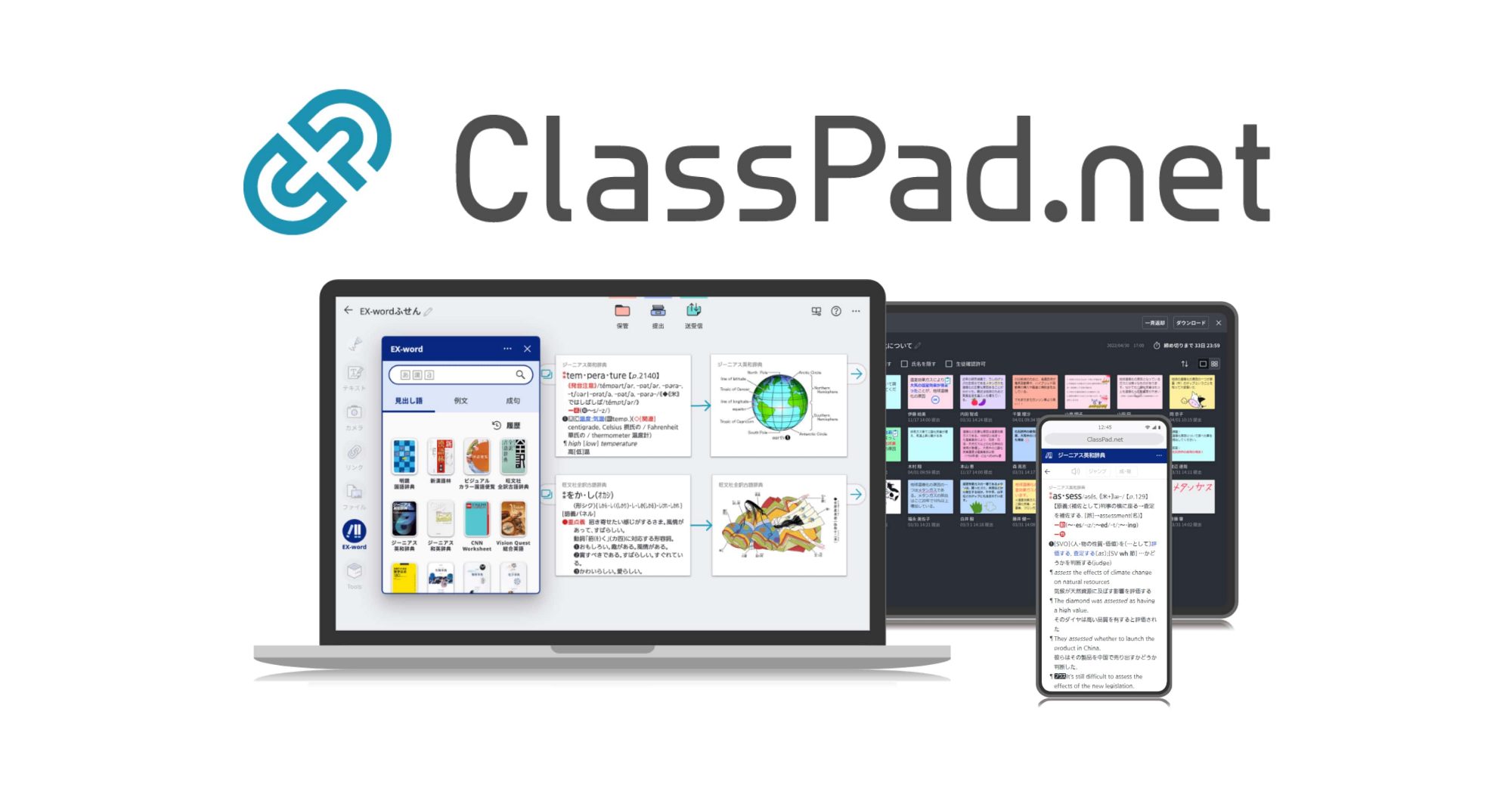

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究学習」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『オールインワンのICT学習アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

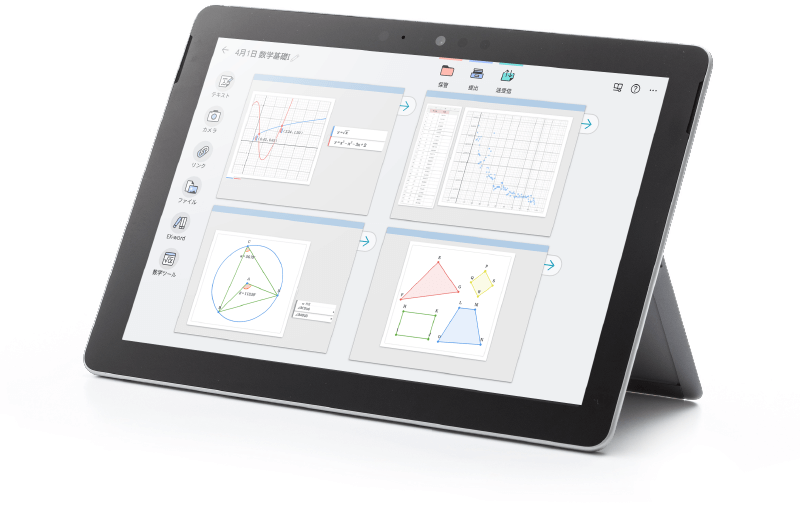

全国の中学校・高等学校で導入されている

ICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

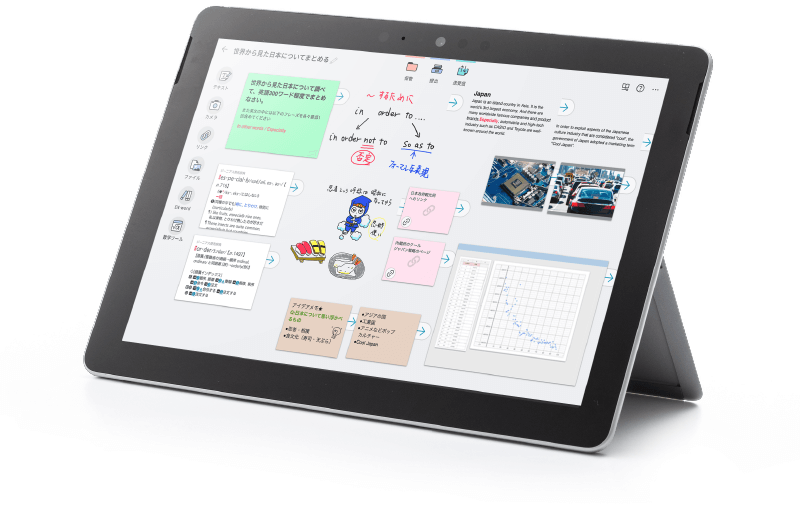

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。