Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

アクティブラーニングとは?

実践に活かせる手法とポイントを解説

「アクティブラーニング」は教育の新たな波として脚光を浴び、現在は「主体的・対話的で深い学び」と言葉上変換され、学校教育界に浸透しています。当たり前の言葉として定着しつつあるアクティブラーニングですが、教育の現場で日々奮闘する先生の中には、授業にどのように取り入れたら良いのかよく分からない、という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで本コラムでは、改めてアクティブラーニングとは何か、メリットや課題、そして具体的な手法や実践例などをご紹介します。

※この記事では、文部科学省の掲げる「アクティブ・ラーニング」も含意しつつ「アクティブラーニング」と表記を統一しています。

アクティブラーニングとは

アクティブラーニングとは、教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、生徒が能動的に考え学修へ参加する教育法・学習法のことです。これにより、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、スキルを含めた汎用的能力を育みます。グループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等が有効なアクティブラーニングの方法として知られています。

文部科学省では、アクティブラーニングの特徴として以下の6つを提示しています。

①学生は、授業を聴く以上の関わりをしていること

②情報の伝達より学生のスキルの育成に重きが置かれていること

③学生は高次の思考(分析、総合、評価)に関わっていること

④学生は活動(例:読む、議論する、書く)に関与していること

⑤学生が自分自身の態度や価値観を探究することに重きが置かれていること

⑥認知プロセスの外化※を伴うこと

※問題解決のために知識を使ったり、人に話したり書いたり発表したりすること

これらをふまえて考えると、学校現場における「アクティブラーニング」とは、脱レクチャー中心の授業であり、結果、生徒たちも学びに積極的なあり方を示せている状態だと言えるでしょう。

アクティブラーニングが重視される背景

なぜ「アクティブラーニング」が求められているのでしょうか。とても面白い魅力的なレクチャー型の授業を実施し、知識を効率良く身に付け、楽しめる授業を目指すのでは不十分なのでしょうか。

アクティブラーニングが強く求められるようになった背景には、社会構造の変化と教育制度の転換があります。AIやグローバル化の進展により、「正解を知っていること」よりも「問題を見つけ、課題を設定し、他者と協働して解決に導く力」が重視されるようになりました。何が起こるかわからないVUCA時代と呼ばれる今、知識の記憶や暗記では対応しきれない課題が、実社会では数多く存在します。

このような変化に対応するために、文部科学省は「学習指導要領」の改訂を行い、知識の習得だけでなく、思考力・判断力・表現力を育む教育へと大きく舵を切りました。高校では「総合的な探究の時間」が設けられ、生徒が自ら問いを立て、調べ、発表し、振り返るような探究的な学びが推進されています。

また、大学入試においても私大を中心に「総合型選抜」と呼ばれる学力試験だけを評価基準としない方式を採用する大学も増えてきています。

アクティブラーニングのよくある誤解

アクティブラーニングは注目度が高い一方で、いくつかの誤解や偏ったイメージも根強くあります。これらを正しく理解することで、より効果的な授業デザインが可能になります。

アクティブラーニング=グループワーク?

グループ活動はアクティブラーニングの代表的な形式の一つですが、それだけではありません。個人での深い思考や、ICTを使った個別投稿も立派なアクティブラーニングです。形式よりも“能動性”の有無が本質です。

知識は教えず、自分で調べさせるだけ?

知識のインプットを軽視するわけではありません。むしろ、知識の理解を深めたり応用したりするためにこそ、アクティブな学びが有効です。教えるべき内容はしっかり押さえつつ、学びのプロセスを豊かにすることが目的です。

評価が難しくて取り組みづらい?

確かに、思考・対話・表現を評価することは簡単ではありません。ただし近年では、「形成的評価(ルーブリックなど)」を活用する学校も増えてきています。評価の目的を「学習の促進」と捉え直すことで、より前向きな導入が可能になります。

授業で活用できるアクティブラーニングの手法を紹介

「グループワーク=アクティブラーニング」から脱却するためには「どのように行うか」を知ることが大切です。ここでは、効果的で具体的な5つの手法をご紹介します。

難易度別にご紹介しますので、まずは取り入れやすいものから実践してみてはいかがでしょうか。

参加者全員が順番にアイデアや意見を共有する【ラウンド・ロビン】

(難易度★)

参加者全員が順番にアイデアや意見を共有する活動です。この方法は、グループ内で平等な参加を促し、多様な視点を集めるのに効果的です。話し合いのトピックを設定し、一人ずつ順に意見を述べていきます。

個人の考えを段階的にクラス全体に共有する【シンク・ペア・シェア】

(難易度★★)

まず個人で考え(Think)、次にペアでアイデアを共有(Pair)、最後にグループ全体またはクラスで意見を共有(Share)します。個々の思考とペア・グループ間のコミュニケーションのバランスが取れた活動です。

グループで特定のトピックや問題について話し合う【ディスカッション】

(難易度★★★)

ディスカッションは、グループメンバーが特定のトピックや問題について話し合う活動です。意見の交換や議論を通じて、深い理解を促し、批判的思考能力を養います。準備としてトピックの選定や背景情報の提供が重要です。

役割の異なる2つのチームに分けて進行する【ジグソー法】

(難易度★★★★)

ジグソー法は、グループを「エキスパートチーム」と「ホームチーム」に分け、それぞれが異なる情報やスキルを学び、後にホームチームに戻って知識を共有します。協力と相互依存を促進し、全員が積極的に参加するよう設計されています。

特定のテーマや問題に、長期間にわたって深く取り組む【プロジェクト】

(難易度★★★★★)

プロジェクトは、一般的には、生徒が特定のテーマや問題に対して、長期間にわたって深く取り組むパターンが多く、研究、計画立案、実行、発表など、複数のステップを含みます。一方、1つの授業の中で実施する体験学習や発見学習のように、スポットで取り組むプロジェクトもあります。自律性、創造性、問題解決スキルなどを総合的に育みます。

アクティブラーニングのメリット

これからの時代に必要な力を培うことが期待されるアクティブラーニングですが、教育現場での導入に際して、教師・生徒それぞれの視点から、改めてメリットを整理してみましょう。

教師にとってのメリット

生徒の理解度を把握しやすい

活動の中で生徒の思考プロセスやつまずきを可視化できる。

学習意欲を引き出せる

対話や表現を通じて「学びが自分ごと」になりやすい。

一方通行の授業から脱却できる

授業づくりの幅が広がる。

生徒にとってのメリット

他者と関わることで学習の理解が深まる

説明や質問をする機会が増えるため、自分の理解を再構築したり、異なる視点の学びを得たりすることができる。

新しい入試の形に対応する力が身に付く

総合型選抜(旧AO入試)の面接、小論文、プレゼンテーションなどで求められる「伝える力」「表現する力」を養う。

学びの楽しさや納得感が得られる

何より、能動的に学ぶということは、楽しさや納得感を持って取り組めているということ。これは、生涯学習にも繋がる、重要な学びへの向き合い方と言える。

アクティブラーニング型の授業で意識したい5つのポイント

①小さく始めてみる

いきなり授業のすべてをアクティブラーニングに変更させようと思っても、教師にとっても生徒にとっても負担が多くなります。それで「上手くいかないじゃないか」「自分には無理だ」とあきらめてしまってはもったいないですし、今の時代背景に必要な力を育む機会が作れなくなります。

このような時は、大規模な変更を試みる前に、小さなアクティブラーニングの活動から始めてみましょう。例えば、授業の一部を難易度の低いラウンド・ロビンやThink-Pair-Share(シンク・ペア・シェア)にして、慣れてきたころにグループディスカッションやショートプロジェクトを組み込むことで、生徒も教師も負担なく進めることができます。

②生徒の意見を取り入れてみる

アクティブラーニングについて考える際に注意したいことは、これが教授法だけの話ではなく学習法についても含意された言葉であると認識しておくことです。どのように教えるか、という視点で教授法にばかり目がいくと、生徒のことを置いてけぼりにしがちです。

本来、授業は教師だけのものではなく、生徒ひとりひとりのものでもあるはずです。生徒の興味やニーズを気軽に生徒に聞いて、授業デザインをより良くしていくことが大切です。

③明確な目的の認識を持つ

アクティブラーニングの活動を成功させるには、生徒自身がその活動の目的を明確に認識する必要があります。口頭で目的を伝える場面だけではなく、手順の説明の後に「何を目的としている活動でしょう?」とペアで少し考えてもらったり、生徒自身が目的を設定できるような場面をつくったり、といった工夫が必要となります。

同時に、リフレクションの際に自己評価をするタイミングを設けるなど、生徒たち自身が自己の学びに自覚的になり、責任を持てるような機会を設けていきましょう。

すべての授業でアクティブラーニングが機能するわけではありません。生徒の反応や学習の進捗に応じて、授業スタイルを柔軟に変えることができる教師であることが求められます。

④「主体的・対話的で深い学び」の本質を理解して臨む

アクティブラーニングを実践する際は、「主体的・対話的で深い学び」という視点を常に意識することが大切です。これは単なるグループ活動や発表ではなく、生徒自身が学ぶ意義を見出し、自ら思考し、他者と対話する中で理解を深めるプロセスに価値を置いた学びです。教師は授業の目的を明確に伝え、生徒が能動的に関わる仕掛けを設けることが求められます。

「主体的・対話的で深い学び」についてはこちらの記事でも詳しく紹介しています。

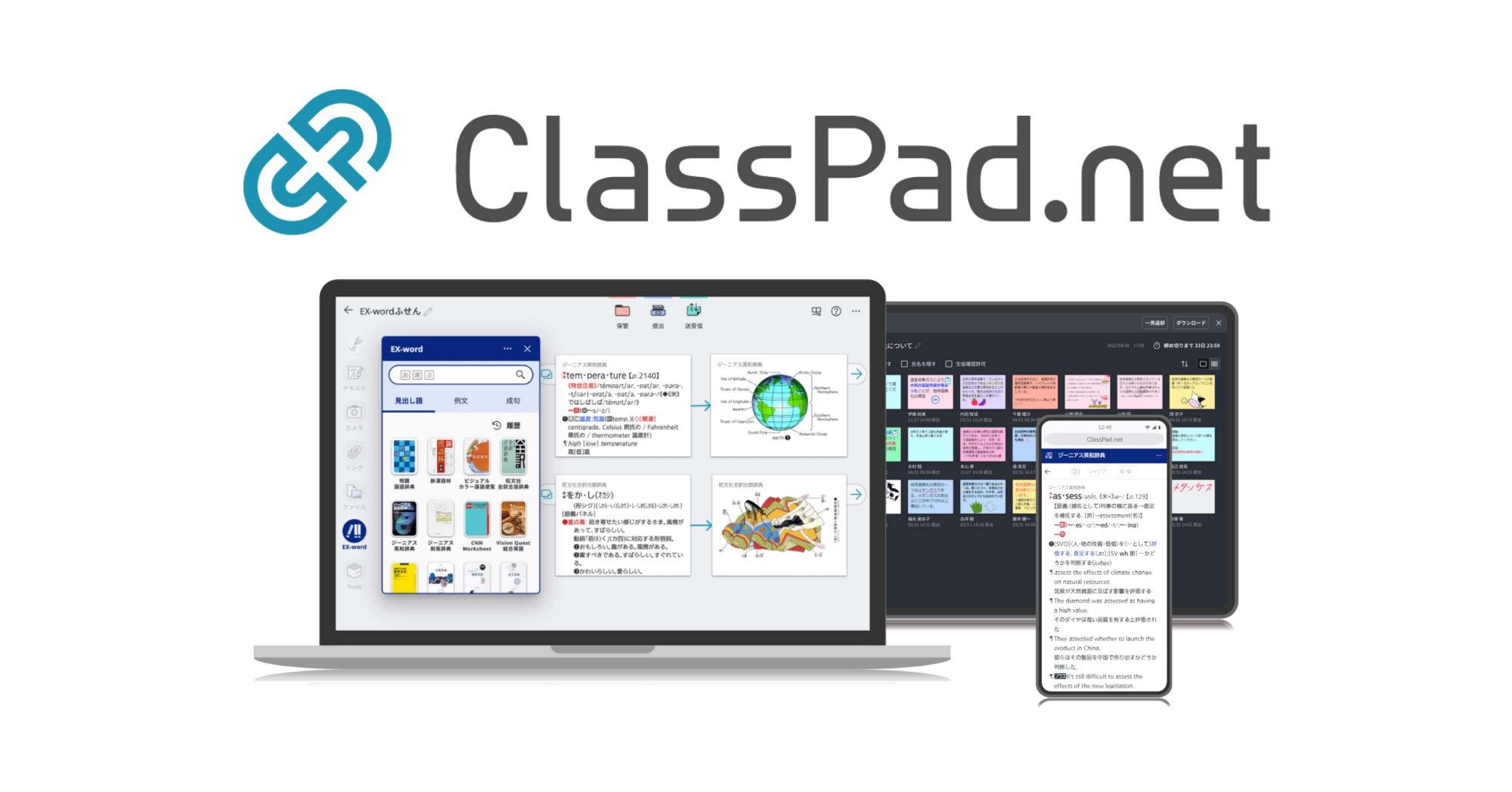

⑤ICTを積極的に活用する

アクティブラーニングとICT教育は、相互に強化し合う関係です。アクティブラーニングは、生徒が主体的に学習に参加し、協力しながら知識を深める方法です。ICT教育ツールは、これらのプロセスをサポートしてくれるでしょう。

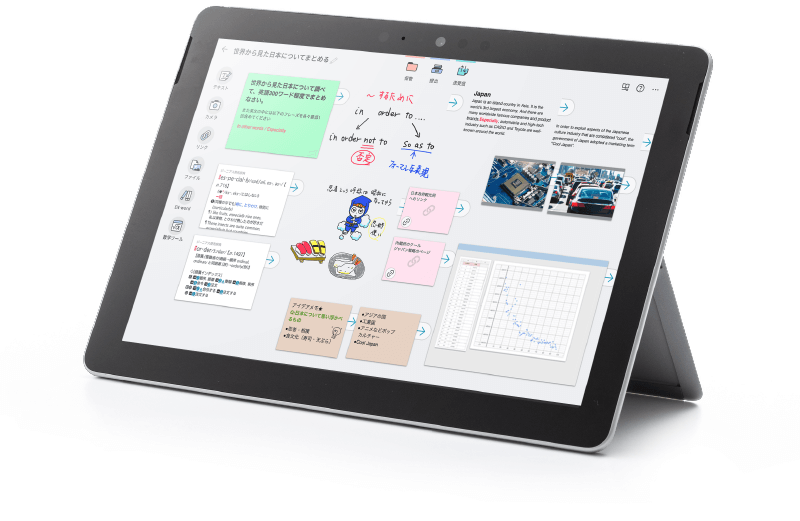

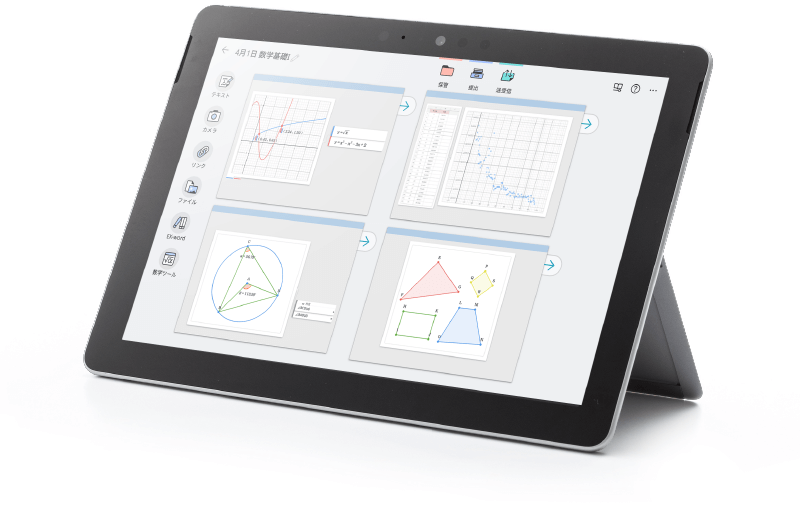

例えば、ICT学習アプリClassPad.netなど、デジタルノート機能のあるツールを活用すれば、生徒各自やグループで調べたことをデジタルノートにまとめ、クラウドベースの共有機能を使って、クラス全体にアイデアを発表することもできます。アクティブラーニングの授業に積極的に参加できないタイプの生徒でも、オンラインであれば、自分の意見を発表・共有することに抵抗が少ないこともあります。冒頭でご紹介した「生徒が学びに積極的なあり方を示す」状態の実現に大いに役立つでしょう。

アクティブラーニングの実践例

ここでは、教育現場における、ClassPad.netを利用したアクティブラーニング型授業の具体的な実践例を紹介します。

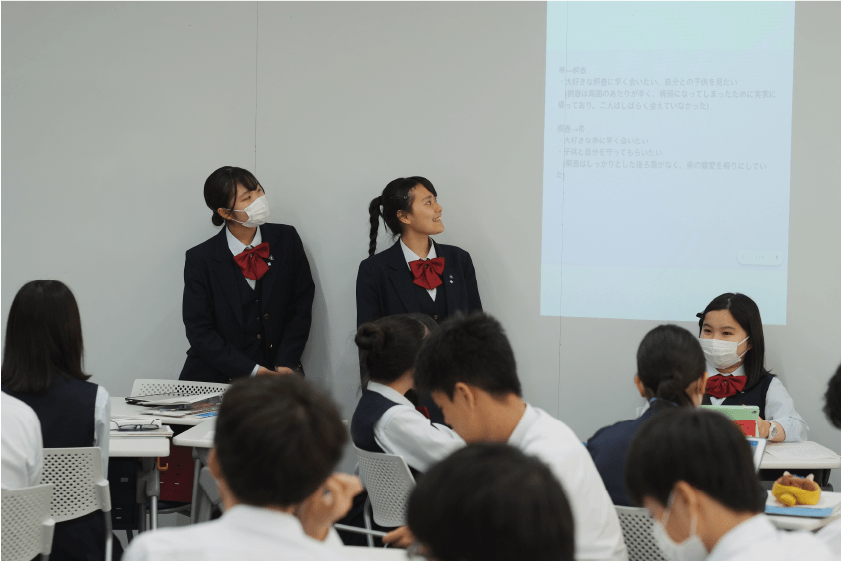

①ICT活用で生徒の主体性を引き出す実践例

浦和実業学園高等学校では、国語の授業で、源氏物語『桐壺』を題材としたアクティブラーニングを実践しています 。この授業で重視しているのは、発表そのものではなく、そこに至るまでの生徒同士の話し合いのプロセスです。

授業では「なぜ帝は急いで桐壺を参内させたのか」といったテーマについて、生徒が班ごとに考察し「ClassPad.net」のふせん機能を使い発表資料をまとめます。

発表を聞く生徒は、他の班のアプローチと比較しながら内容を整理。授業中に出てきた重要なキーワードは、全員がその場でオンライン辞書機能を使って意味を調べることで、生徒が自ら調べて考える姿勢を養います。

この方法により、教師が一方的に知識を教えるのではなく、生徒が主体的に学びを深められるようになりました。

②英語での意見交換を促す協働学習の実践例

天理高等学校の「英語コミュニケーション」の授業では、「AIは高校生にとって必要か?」というテーマで、アクティブラーニングを行いました。授業の目標は、生徒が自身の意見を英語で発信する力を養うことです。

授業ではまず「ClassPad.net」のふせん機能を使い、テーマに対する賛成・反対の意思をクラス全体で投票し、共有します。次に、グループでAIのメリットとデメリットを分担して調べ、意見を交換します。

生徒たちは、良いと思った意見を互いに送受信し、意見交換することで、自分の考えを深めます。その後、グループでの議論を踏まえて最終的な自分の意見とその理由をまとめて提出。最後に、生徒は教室内を移動してペアを作り、お互いの意見を英語で伝え合いました。

この授業では、議論の前後で投票を行うことで、生徒は自分の考えの変化や深まりを実感できます。また、プリントを中心に進める授業と違って授業が単調にならず、生徒の集中力も上がったと言います。

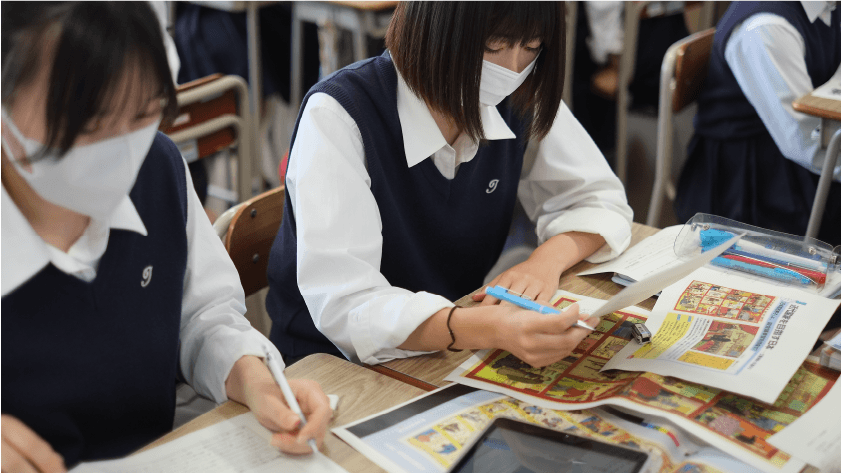

③「双六(すごろく)」で探究的な学びを深めた実践例

常葉大学附属橘高等学校の「日本史」の授業では、双六を題材にしたユニークな探究活動が実践されました。

生徒はグループで司会や発表などの役割を分担。江戸時代と明治時代、二つのすごろくを実際に遊び、内容やルールの違いから当時の人々の学びや価値観の変化を読み解いていきます。

さらに、福澤諭吉の『学問のすすめ』からも社会の変化を考察。グループで話し合った結果を発表し合うことで、多角的な視点を養います。

最後に「近世から近代になり、社会や人々の意識はどのように変化したのか」についてまとめ、「自分にとっての学ぶ意義をどう考えるか」を生徒自身が考えます。これにより、単なる分析に留まらず、生徒個人の価値観の形成にまで繋がる探究活動になっています。

アクティブラーニングのよくある課題

アクティブラーニングを取り入れようとしている、もしくは取り入れ始めた先生たちが抱える「よくある課題」をご紹介します。

①授業準備の時間が増える

アクティブラーニングを実施するには、レクチャー型の授業よりも多くの準備が必要です。授業デザインをどうするか、どの教材が適切か、クラスでの活動をより良くファシリテートするために必要なことはなにか、これらを考えたり、学んだりするために、教師はより多くの時間と労力を使う必要があります。

教師としての課題は、いかに限られた時間の中でこういった準備ができるか、また、日常の中で常にアンテナを張り、どこに落ちているかわからないテーマを適切にキャッチすることだと考えられます。たくさんの人に出会い、常に学び続ける姿勢が重要です。

②スタイルが合わない生徒が存在する

アクティブラーニングは、生徒が自分から学んだり、他の生徒と協力したりすることに重点を置いています。しかし、これがすべての生徒に合うわけではなく、特に人と話すのが苦手な生徒や、そもそも自分で学ぶのが得意でない生徒にとっては、辛い時間が続くかもしれません。

その場合は、100か0かの視点ではなく、部分的にアクティブラーニングを導入し、年間を通して増やしていけるようにしましょう。この視点における課題は、そのときどきの生徒たちの状態に応じた適切な活動を設定することです。そのためには、生徒たちのことを多角的な視点で理解することが必要です。

③生徒の学習体験に差が出る

グループでの活動や協働作業が多いアクティブラーニングでは、生徒によって学びの経験が大きく異なることがあります。一部の生徒が活動を支配し、他の生徒があまり参加しない状況になる可能性があります。

その差を埋めるためには、コミュニケーションスキルや言語技術そのものを伝える場面が必要になります。具体的には、生徒たちは「アイデアの出し方」や「議論のまわし方」といったスキルについて知る機会が必要ですが、ここは「総合的な探究の時間」との連携はもちろん、授業の中でも練習できるようにすることが課題となってきます。

まとめ:ICTを活かしたアクティブラーニングの可能性

アクティブラーニングは、教師の一工夫によって、生徒たちの学びを深める強力な手法です。「特別な何か」ではなく、「日々の授業の中で少しずつ実践できる」アプローチであることが、その強みでもあります。

そしてこうした実践を支えるのが、ICTツールの活用です。意見の可視化や資料の共有、アンケートによる振り返りなど、ClassPad.netのようなクラウド型学習ツールは、アクティブラーニングをより身近なものにしてくれます。 一歩ずつ、先生自身のペースで取り組むアクティブラーニングが、これからの授業づくりに新しい風を吹き込むはずです。

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業やアクティブラーニングの実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『双方向授業活性化アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

全国の中学校・高等学校で導入されている

ICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。