Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

探究学習とは?

課題の設定でつまづかないために目的と本質を知ろう

「探究の授業、どう進めればいいか悩んでいませんか?」

現場の先生方からは「課題の設定が難しい」「探究の本質が見えづらい」といった声が多く聞かれます。2022年の学習指導要領改訂以降、「総合的な探究の時間」の導入により、“正解のない問いに向き合う”学びが注目を集めていますが、文部科学省が示すプロセスを形だけなぞってしまい、探究が作業的なものになってしまうことも少なくありません。

本コラムでは、探究学習の定義や制度的背景を整理しながら、その本来の目的と本質を掘り下げ、課題の設定でつまずかないための視点を提案します。

さらに、探究学習の具体的な進め方や、総合的な探究の時間および各教科での実践例、ICTとの連携や指導上のポイント、生徒に育まれる力など、実践に役立つ情報を網羅的に解説しています。

探究学習とは

「探究学習」とは、生徒たちが主体的に問いを持ち、問題を見つけ、課題を設定し、解決に向けて行動を起こすための学びのあり方を指します。

近年、多くの教育現場で注目されているこの学びのスタイルは生徒に新たな視角を提供し、知識の獲得だけでなく、生徒の批判的思考や問題発見そして価値創造の力を養います。

近年「探究学習」という言葉を耳にすることが多くなりましたが、実はこの言葉は教育現場などで広く使われるようになった造語であり、文部科学省は「探究的な学び/学習」と表現しています。この記事では一般的に言われる「探究学習」を「探究的な学び/学習」と同義で捉えて解説します。

なぜ今、探究学習が重要視されているのか

現代社会は「VUCA時代」と言われ、知識の暗記だけでは対応できない課題が増えています。学校教育においても、変化に柔軟に対応できる「思考力」「判断力」「表現力」が求められています。こうした力を養成する手段として、探究学習は全国的に注目されています。2022年度から新学習指導要領により「総合的な探究の時間」が導入され、教育の中核を担う存在となっています。

「探究」と「探求」の違いとは

「探求」はより広範囲にわたる探索や、冒険としての探索を指しており、 新しい領域や未知の問題への好奇心を満たすための活動と理解できます。 ここでの「求める」という言葉には、未踏の分野を発見し、新たな可能性を探るという能動的な意味合いが込められているのです。

一方、「探究」は、答えが定まっていないテーマに対して、問いを深めながら多面的に考えるプロセスです。例えば、「幸福とは何か?」という問いに対して、哲学的、心理学的、社会的な視点から考察したり、自らの経験や他者の語りを通じて意味を掘り下げたりすることが挙げられます。

これは、単なる知識の獲得ではなく、自分自身の価値観や世界観を再構築するような、内面的な変容を伴う営みです。

このように、「探求」が外界に対する冒険的アプローチであるのに対し、「探究」は自分の内と外の関係性を問い直す思索的アプローチと言えるかもしれません。そして、両者は決して対立するものではなく、むしろ相補的な営みとして連関しています。新たな世界を知ろうとする「探求」が、深い問いを生み、「探究」へと繋がっていく。また、「探究」のプロセスで得た洞察が、さらなる「探求」への原動力となる。そうした往復運動のなかに、学びの本質があるのかもしれません。

総合的な探究の時間と各教科の探究学習の違いとは

「総合的な探究の時間」は、教科の枠を超えたテーマを設定し、実社会や地域の問題との関わりの中で探究を行うというのが、一つのパターンとして存在します。例えば、「地域の高齢化と未来の街づくり」をテーマに、生徒が地元の実情を調べ、問題を発見し、課題を設定し、その解決策を考えるといった取り組みが該当します。

一方で、各教科における探究学習は、それぞれの教科の特性や学問的アプローチを生かしながら問いを深める学習です。例えば、地理探究では、統計や地図情報を活用して地域の問題を分析し、生物探究では実験や観察を通じて仮説検証型の探究を行い、国語探究では文章の論理構造を分析し、自己の考えを表現する訓練をする、というような活動が考えられます。

文部科学省の伝える「探究のプロセス」を解説

学習指導要領では、「探究的な学び」以外にも「主体的・対話的で深い学び」や「アクティブ・ラーニング」など、いくつかのキーワードが提示されています。探究学習の本質を理解するために、まずはこれらの概念を整理してみましょう。

文部科学省の掲げる目標は、子どもたちに「生きる力」を育むことだと捉えることができます。その手段として、学校教育の中で「主体的・対話的で深い学び」を実現していこうということが学習指導要領の根幹にある考え方です。

それを実現させるためには、いわゆる「アクティブ・ラーニング」と呼ばれるような教授法・学習法を実施していく必要があり、そのための学びのあり方が「探究的な学び」であると位置づけることができるでしょう。

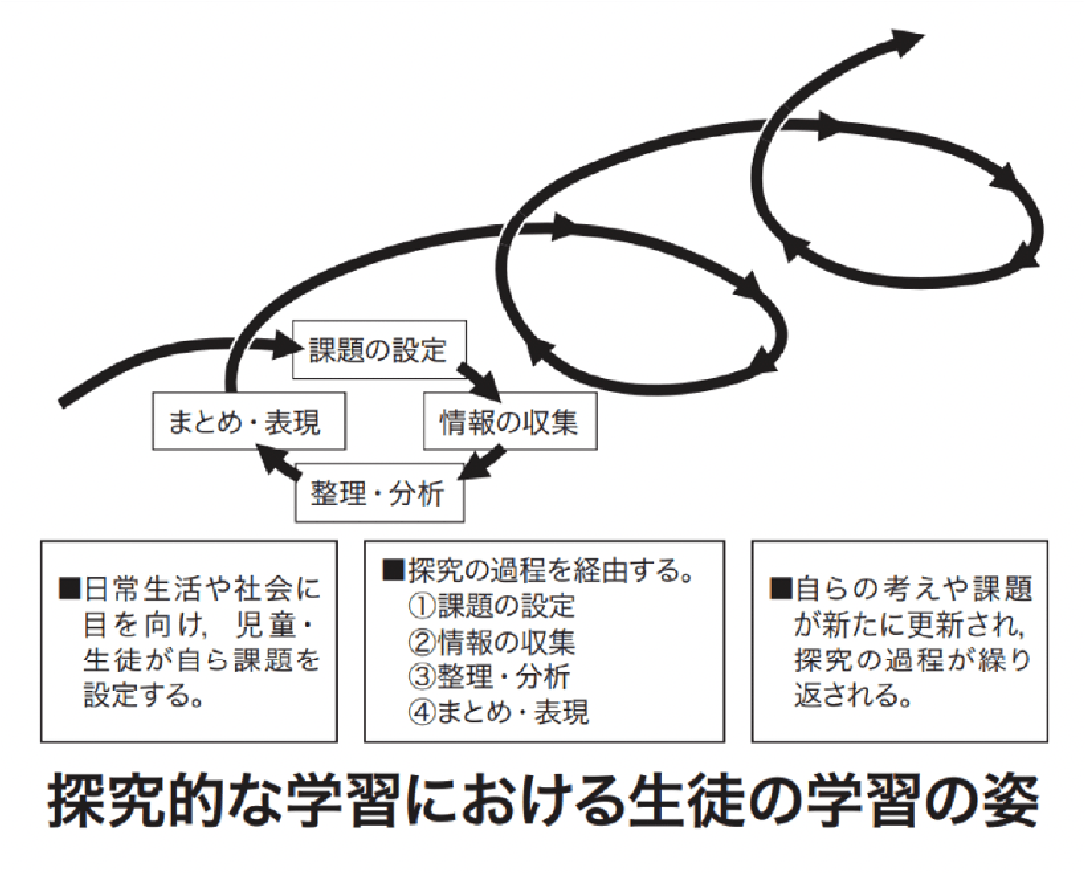

文部科学省が示す探究のプロセスと、現場での課題

文部科学省は、「探究的な学び」の枠組みとして、「課題の設定 → 情報の収集 → 整理・分析 → まとめ・表現」という4つのステップを提示しています。これは探究学習を体系的に進めるうえで役立つプロセスであり、学習者が段階的に思考を深めていく際の、一つの道しるべとなっていますが、実は学習指導要領では、「課題の設定」から始めなければいけない、とは明記されていません。

ゆえに、実際の教育現場では、特に「課題の設定」の段階で多くの生徒がつまずいてしまうという声が少なくありません。本来、課題は生徒自身の疑問や関心を起点にして設定されるべきものですが、形式的にテーマだけが与えられてしまうと、生徒は「なぜその課題に取り組むのか」という意義を感じにくくなります。

その結果、以降の「情報収集」や「分析」が作業的になってしまい、探究の本質である「自分の問いに向き合う」という学びから逸れてしまう危険性があります。

「課題の設定」以前に、まず生徒が「問い」と出合うこと、つまり「何を知りたいのか」「なぜそれを知りたいのか」を見つめる行為が重要だと考えられます。

探究学習の目的と本質

生徒が「課題の設定」でつまづかないために、「探究」という言葉そのものの理解について、さらに深掘りしてみましょう。

一つの有効な手がかりとして、「探究」で全国的に知名度のある京都市立堀川高等学校は、「探究」を以下のように定義付けしています。

用意された答えのない「問い」に対して「より良い答え」を導き出そうとする営み

この表現は、探究学習の目的や本質を捉えるうえで非常に示唆に富んでいます。 この言葉に込められた4つの視点を紐解くことで、探究とは何か、どのように進めるべきものかについて理解を深めていきましょう。

定義に込められた4つの視点

①「用意された答えのない」

正解がないわけでも答えがないわけでもなく、 “用意された答えのない”という表現には、数学などの教科でも探究的な学びが成立する可能性が示されています。

②「より良い答え」

唯一絶対の正解ではなく、その時・その視点において最も納得できる解を模索すること。個人で考える場合には「納得解」、複数人で考える場合には「最適解」になることもあります。

③「導き出そうとする」

「導き出す」ではなく「導き出そう」とする営みということは、主体的なマインドセットが前提になっており、そもそも「探究」というものが「あり方」に関するものだということが分かります。

④「営み」

何か一つの成果を出すための短期的な活動ではなく、問いに向き合い続ける長期的かつ継続的なプロセス=営みである。

探究学習の実践方法

探究の本質は、感覚的な「?」や「!」を起点に「問い」を通して学びを深める営みにあります。ここでは、その理念を実際の授業にどう落とし込むかを考えるうえで有効な探究のプロセスの中でも重要な要素を紹介します。

総合的な探究の時間

①問う

この過程では、生徒は自分が興味を持っているテーマについて具体的な疑問を形成します。

例えばある生徒は「未発見の深海魚」に興味を持ち、「どのような条件で深海魚が生存しているのか?」「なぜ深海魚は発見が難しいのか?」などの疑問を考えました。この段階で生徒は自分の興味に基づき、具体的な問いを設定しています。

②調べる

生徒は様々な情報源を利用して、自分の「問い」に答えるための情報を集めます。例えば、上述の生徒は深海生物学に関する書籍、科学雑誌、オンライン記事、そして深海探査に関するドキュメンタリーなどを通じて情報を収集しました。

また、生物学者や深海研究者にインタビューを行うことも有効な方法です。この過程で生徒は深海環境とその生物についての理解を深めます。

③まとめる

生徒は収集した情報を整理し、自分の問いに対する答えを導き出します。例えば、収集した情報を基に、生徒は未発見の深海魚がどのような環境に生息し、なぜ発見が困難であるかについて、自分なりの仮説を導き出します(もしくは、仮説の検証を行います)。この段階では情報の整理と分析が重要です。

④発表・表現する

生徒は自分の研究成果をクラスや教師の前で発表します。プレゼンテーション、ポスターセッション、動画、ギャラリーなど、様々な形式で発表が可能です。この過程で、生徒は自分の考えを明確に伝えるコミュニケーションスキルを養います。

⑤振り返る

生徒は自分の取組を振り返ります。何がうまくいったか、どの部分に課題があったかを考察し、次の探究活動に活かします。この振り返りによる自己評価は、現代社会において必要な自己調整的な学びそのものであるため、探究の過程において必須の要素だと考えられます。

重要なことは、①~⑤は順番に行われるのではないということであり、こういった要素は相互補完的に刺激されるということです。

教科においても、探究の基本的な要素は変わりません。ただし、その問いは教科特有の知識や技能に根ざしており、より専門性の高い学びとして展開されます。

- 国語では:作者の意図を読み取るだけでなく、「なぜこの表現が効果的なのか?」といった問いを立てて、ことばの影響について探究する。

- 数学では:ある公式がなぜ成り立つのか、日常にどう応用できるのかという問いを起点にして、論理的な思考を深める。

- 理科では:仮説→実験→考察という流れを自分で構築し、実証的な思考を涵養する。

- 地歴・公民では:データや史資料に基づいて「事実の解釈」に多角的な視点を加え、社会的事象を読み解く。

探究学習で身に付く力

探究学習を受けた生徒たちにどのような変化が生じるのか、大きく3つの観点からご紹介します。

レジリエンス

困難やストレスに直面した際、柔軟に対応し回復すること。逆境に負けず立ち直る内面的な強さ。

探究学習の中で生徒は大小様々な失敗をします。その中で自分と向き合う機会も多くあります。困難を乗り越える経験を通して、逆境へ対応する力を養っていきます。ここで育まれるレジリエンスは、学業だけに限らず個人の人生全般において重要な資質となります。

クリティカルシンキング

情報を受け止め、批判的に分析し、論理的/水平的に考え本質を見抜くこと。事実と意見を区別する能力。

生徒は多様な情報源からデータを収集し、批判的に分析して意見を形成します。根拠の適切さを探究学習の中で問われることが多いため、こういった機会を通して論理的思考能力を養います。また、既存の論理からはずれたおもしろい考えを出す活動もあり、そういったものは水平的な思考に繋がっています。結果的に、複雑な問題を発見する力を育むことができると考えられます。

コミュニケーションスキル

思考や感情を明確かつ効果的に伝えること。他者の発言を理解し、適切に反応するスキル。

(話し方や聞き方も含む)

探究学習の過程で、生徒は他者と協働し意見交換を頻繁に行います。その中で、アイデアの出し方を知ったり、自分のアイデアを効果的に伝える方法を学んだりします。他者の意見を理解し尊重する経験を多分に積むことで、コミュニケーションスキルを向上させていきます。

探究学習で教師が気をつけるポイント

納得のいく探究学習を生徒が実施するためには、教師が向き合う必要のある課題がいくつかあります。このセクションでは、より良い探究学習を実施する際に直面すると思われる課題、そしてそれらを乗り越えるために必要な視点について考察します。主要な課題を3つ取り上げてみましょう。

①必要な資源とサポートを明確にする

探究学習をカリキュラムに落とし込んだ際、独自の教材が必要になったり、教師のファシリテーションの技術を求められたり、生徒が考える内容に関する専門家の支援(外部との連携)が必要となったりします。こういった資源が不足していると、生徒は与えられた教材を何も考えずに取り組み、学校の中だけで探究活動を終えることになってしまいます。

まずは学校ですでに実施されている総合的な探究の時間をはじめ、教科内で実施できそうな探究的な学びにおいて、目の前の生徒の可能性を広げるために必要な資源・サポートが何かを明確にしましょう。

②「やらされ探究」からの脱却

その次に考える必要がある課題は、多くの学校が悩みとして抱えている「やらされ探究」の状態を脱却することです。「探究学習をモチベーション高く生徒が実施できない」「生徒が探究を自分で進めていくことができない」といった悩みをお持ちの先生も多くいらっしゃることでしょう。この状態の行きつく先がいわゆる「やらされ探究」と言えるのだと思います。

③時間やスケジューリングの制約を越える

最後の課題は探究学習にかかる時間についてです。そもそも、探究学習は時間を要するプロセスです。学校の時間割やカリキュラムの制約によっては、十分な時間を確保することが困難です。これにより、生徒は探究プロセスを十分に経験することができず、深い学習に必要な時間を確保できない場合があります。せっかくの探究学習でも、深さが出ず質が低下する可能性もあるかもしれません。

この課題に対処するためには、探究を「総合的な探究の時間」だけのものにするのではなく、教科の中で部分的に「探究的な学び」を実施する場面を各教科が設けるなど、学校のシステム全体での戦略的な計画と調整が必要となります。

そのためにも、管理職やミドルリーダーの協力、そして若手のチャレンジを応援する土壌と失敗に対する支え合いの視点が必要不可欠になります。育成観を基にした良し悪しのジャッジではなく、互いに探究観を基にした「問い合い」をすることを通して、希望や夢を語り合うことが求められています。

ICT教育との親和性

探究学習とICT教育との親和性について考察します。テクノロジーの適切な活用はより良い教育活動のために重要な要素ですが、特に探究学習においては、ICTの活用が多くのメリットをもたらします。

①情報の収集でのメリット

探究学習において多くの場合、言葉の「定義」を確認することが非常に重要となりますが、信頼性のある辞書やデータベースをオンライン上で調べられると、単純にインターネットから情報を得ることよりも適切な知識が身に付くでしょう。

近年の情報社会においては広範囲の情報にアクセスすることも可能であるため、情報の取捨選択の機会は増えます。何が信頼できるもので、何がそうでないかといった視点を身に付ける機会となります。

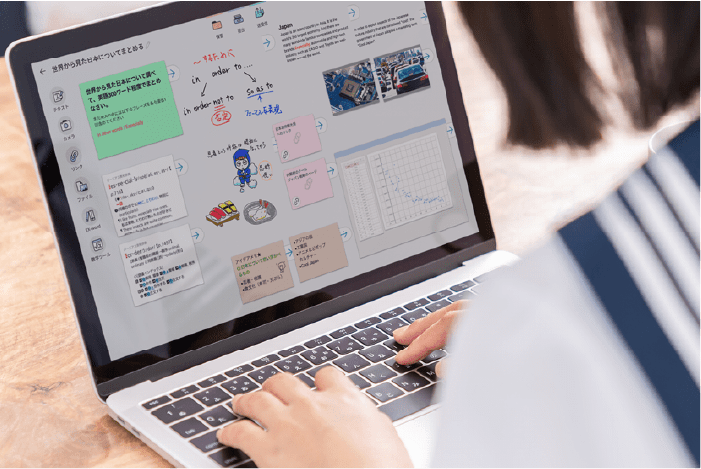

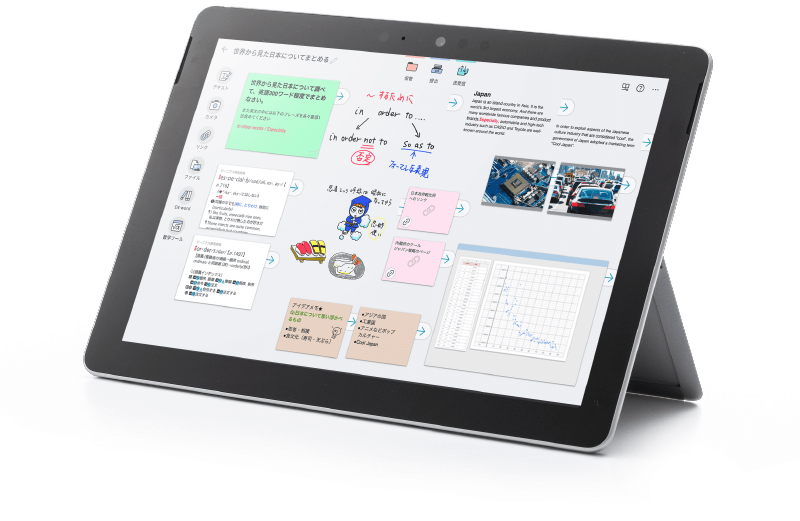

②情報の整理の多様化

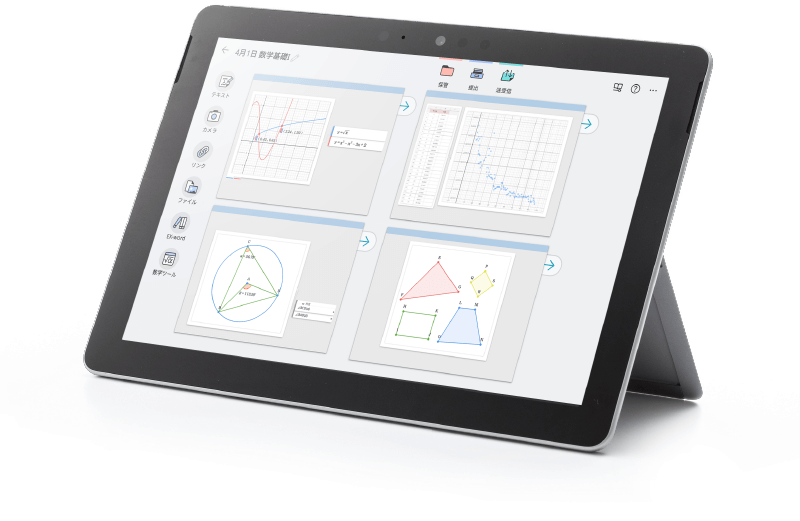

ICTツールを用いることで、生徒は収集した情報や自分の考えをデジタルノートで整理したり、広げたりといったことが可能になります。紙のノートでは画像の挿入や動画のリンク、情報の視覚的な表現は難しいですが、デジタルノートはこれを可能とし、次に見返す時の情報のアクセススピードを速めてくれることが予想できます。また、これらのノートをクラス全員や教師と共有し授業の中で発表や議論を行うことが可能になります。

③コラボレーションの多様化

ICTは、オンラインでも協働ができるため、学外の活動時間にも協働することが可能となります。現代社会ではリモートワークも発展してきており、生徒たちもリモートでの活動に慣れ親しむ必要があるでしょう。オンラインプラットフォームでのクラスメイト、教師、外部の専門家等のやり取りやアイデアの交換は、生徒の将来にとって貴重な機会となるはずです。

これらの視点から見ると、ICTツールは探究学習のプロセスを強化し、生徒たちの学習経験をより効果的で深いものに変える力を持っています。ICTは生徒の学習経験を豊かにし、探究学習の効果をさらに高めることができるでしょう。

探究の実践事例

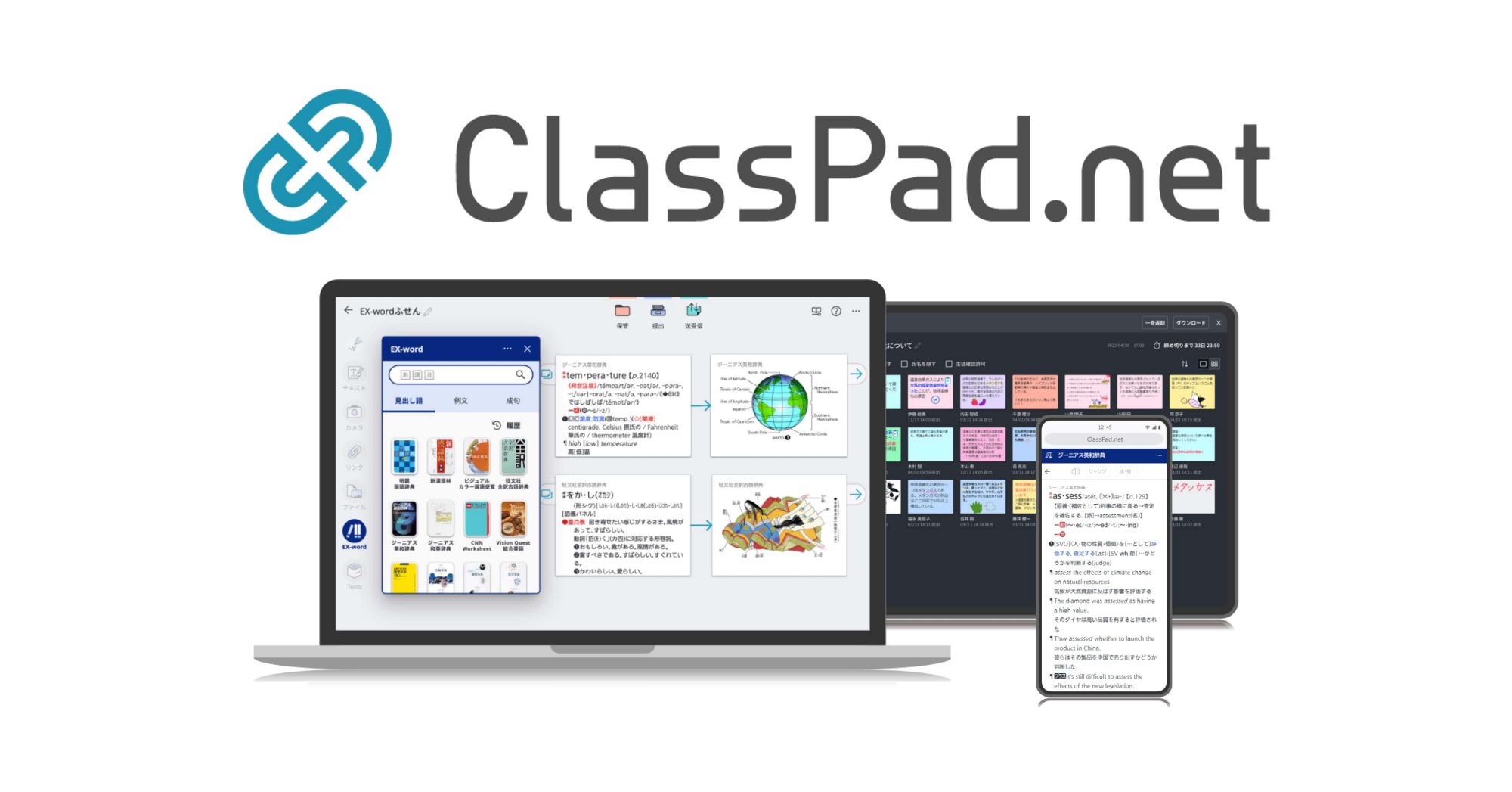

最後に、「ICT学習アプリClassPad.net」を利用した教育現場における探究学習の具体的な実践例を紹介します。

①産学連携とICTで協働学習を実践した例

常葉大学附属橘中学校・高等学校では、「総合的な探究の時間」において、SDGsワークショップを実践しました。

この授業の目標は、社会との繋がりの中で主体的に学び、リアルな社会課題に取り組むことです。地元企業の協力で「廃棄物削減に繋がる新しい製品の企画立案」という課題が提示され、生徒はそれに向き合います。

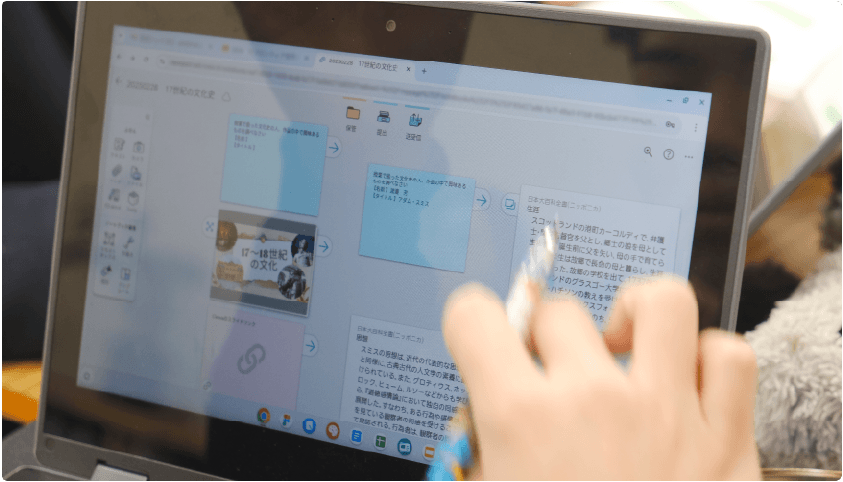

生徒たちはClassPad.netのふせん機能を使い、各自で企画案を書き出します。次に、グループ内でふせんを共有し互いに評価。上位2案について「その製品があることで世の中がどのように変わるか」を考え、グループの代表案をまとめて全体で共有します。

この方法により、生徒から出た意見を速やかに全体へ共有・フィードバックできるようになり、学び合いが促進されました。また、生徒が自ら「意見を出そう」「答えを導こう」という姿勢を持つようになったと言います。

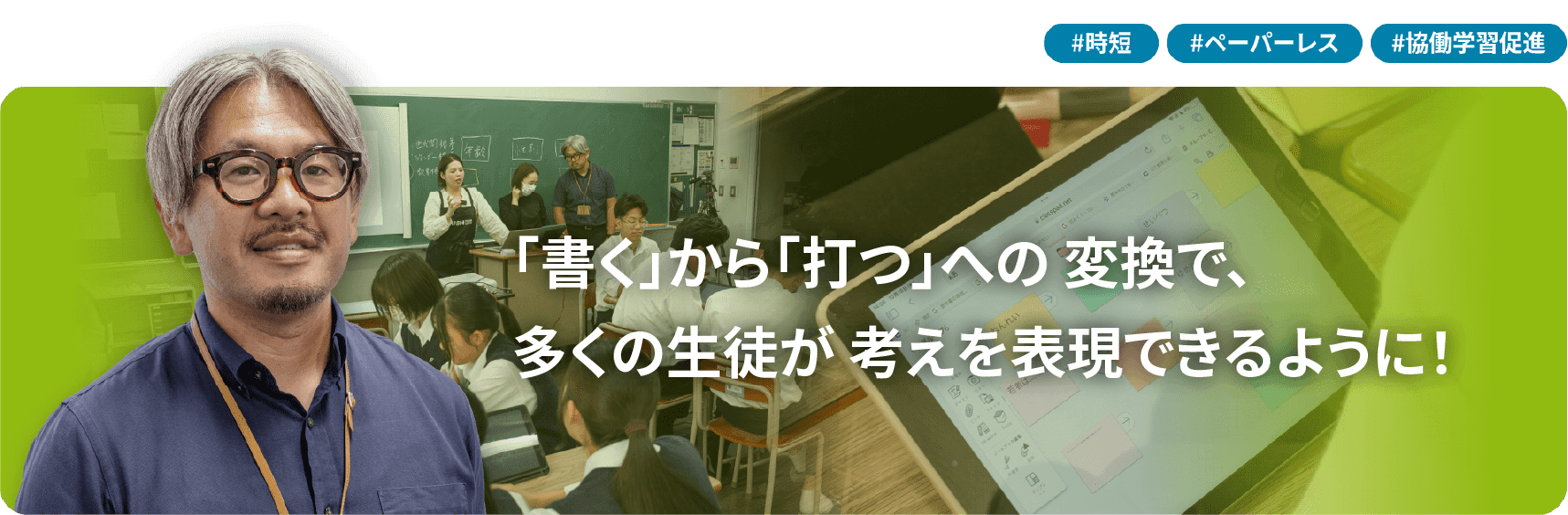

②企業連携で社会課題を深掘りした実践例

常葉大学附属橘高等学校では、総合的な探究の時間「TPRプロジェクト」において、化粧品ブランドと連携し「気候変動」をテーマとした探究学習を実践しました。

この授業では、気候変動対策に関わる政府機関のメンバーの年齢、性別、職業に偏りがあることを「問い」のきっかけとし、生徒はそれが社会に何をもたらすかを「ClassPad.net」のふせん機能で各自書き出して考え、グループ内で共有し、意見を出し合って議論を深めます。

企業と連携したこの探究学習は、生徒にとってリアルな社会課題に挑戦し、コミュニケーションスキルや主体性を育む貴重な機会となりました。

また、ICTを活用することで、書くことが苦手な生徒でも、キーボードで打つことで自分の考えを表現できるようになるなど、生徒の意見表明が活発になりました。さらに、アプリ内に内容を保存することで、より確実な積み上げが可能となり、一定期間が経った後に振り返ることで、より深い学習が可能になったと言います。

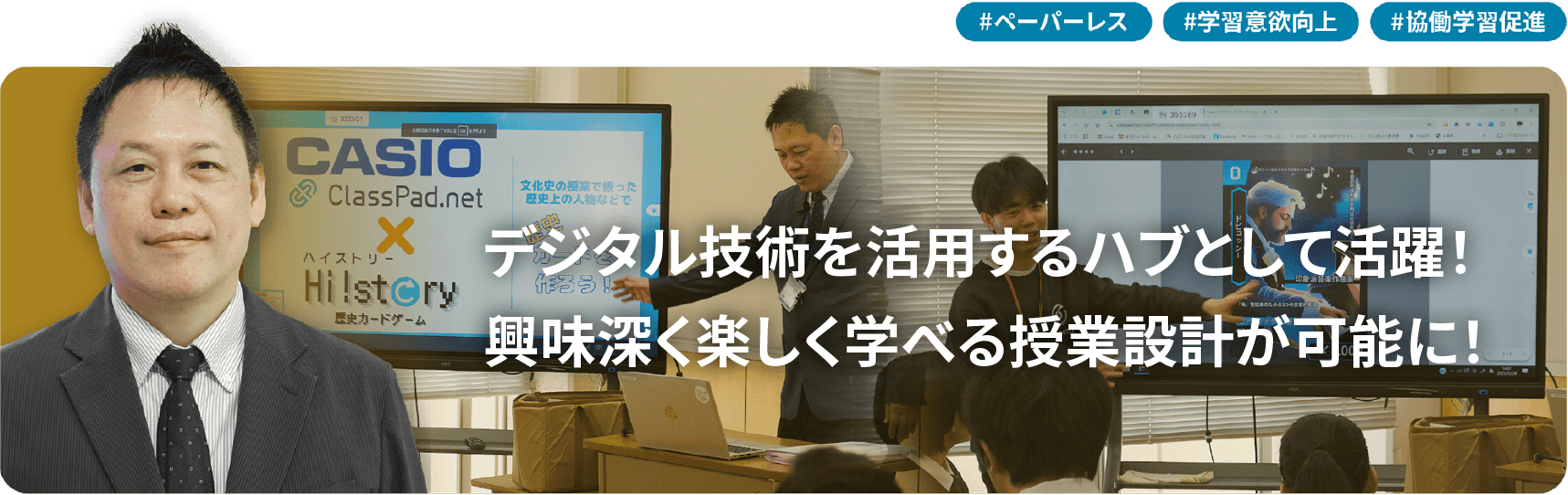

③カードゲームで歴史を探究した創造的な学びの実践例

静岡サレジオ高等学校では、「世界史探究」の授業で、歴史カードゲームと連携したユニークな探究学習を実践しています。

授業では、最初に文化史の講義を聴き、生徒が興味を持った歴史上の人物を一人選びます。次に「ClassPad.net」に搭載されているオンライン辞書「日本大百科全書(ニッポニカ)」を使って、信頼性の高い情報を収集し、ふせん機能で要点をまとめていきます。

その後、外部ツールも活用しながら人物の画像を作り、オリジナルの歴史カードを制作。完成したカードは「ClassPad.net」上でクラス全体に共有され、互いの作品から学び合う協働的な活動へと繋がります。

この授業の目的は、生徒が主体的に、そして楽しみながら歴史に触れ、仲間との協働を通じて学びを深めること。生徒の知的好奇心を引き出し、創造的な学びに繋げた好例と言えます。

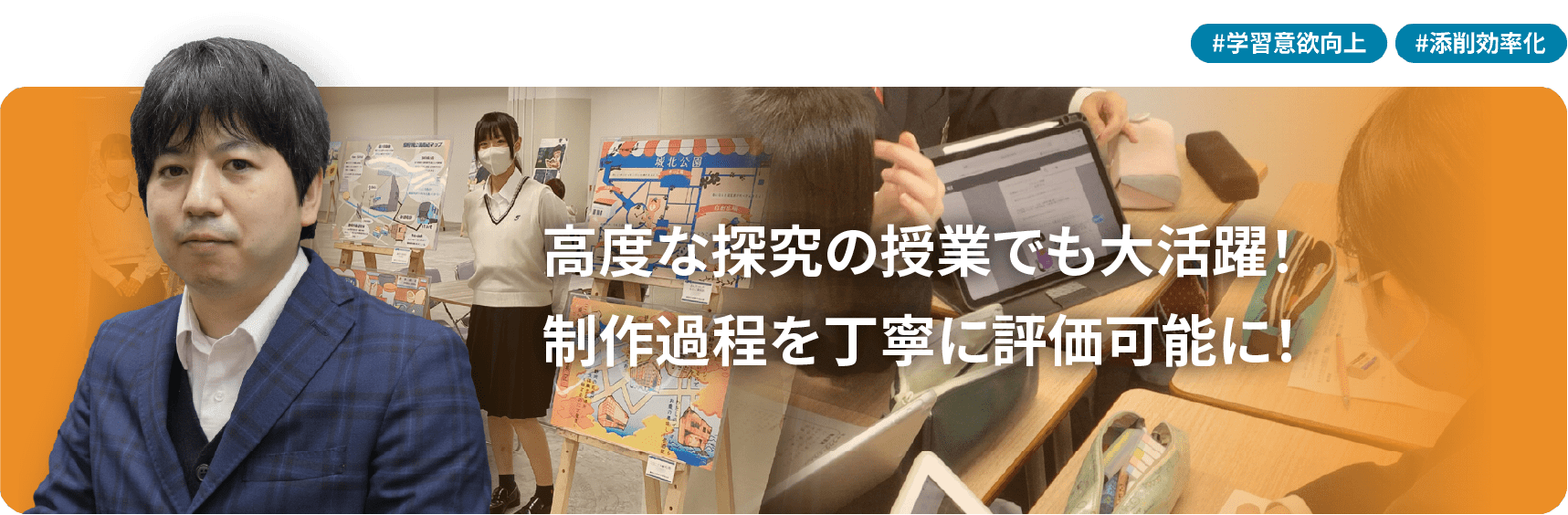

④芸術探究における対話的な学びの実践例

常葉大学附属橘高等学校では、美術の「芸術探究」の授業において、地域PRのためのデザイン制作をテーマとした探究学習を行いました。

授業では、地域をPRするためのキャラクターやタウンマップなどを制作。生徒は途中経過を「ClassPad.net」を使って画像で提出し、教師はその画像に直接添削やアドバイスを書き込みフィードバックします。

この方法の利点は、生徒も悩みや疑問点を書き込め、双方向のコミュニケーションが生まれることにあります。教師は生徒が提出する途中経過や悩み・葛藤のメモから、何を大切に制作しているかを読み取れるようになりました。

さらに、クラス全員が互いの進捗状況を見られる状態でグループ討論を行うため、アドバイスを伝え合いやすく、協働的な学びを深めることにも繋がっています。探究学習で重視される「結果だけでなくプロセスを評価する」という理念を、ICTを活用して見事に体現した好例と言えるでしょう。

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究学習」を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『双方向授業活性化アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

全国の中学校・高等学校で導入されている

ICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。