Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

主体的・対話的で深い学びの授業実践事例

【現場の先生視点でご紹介】

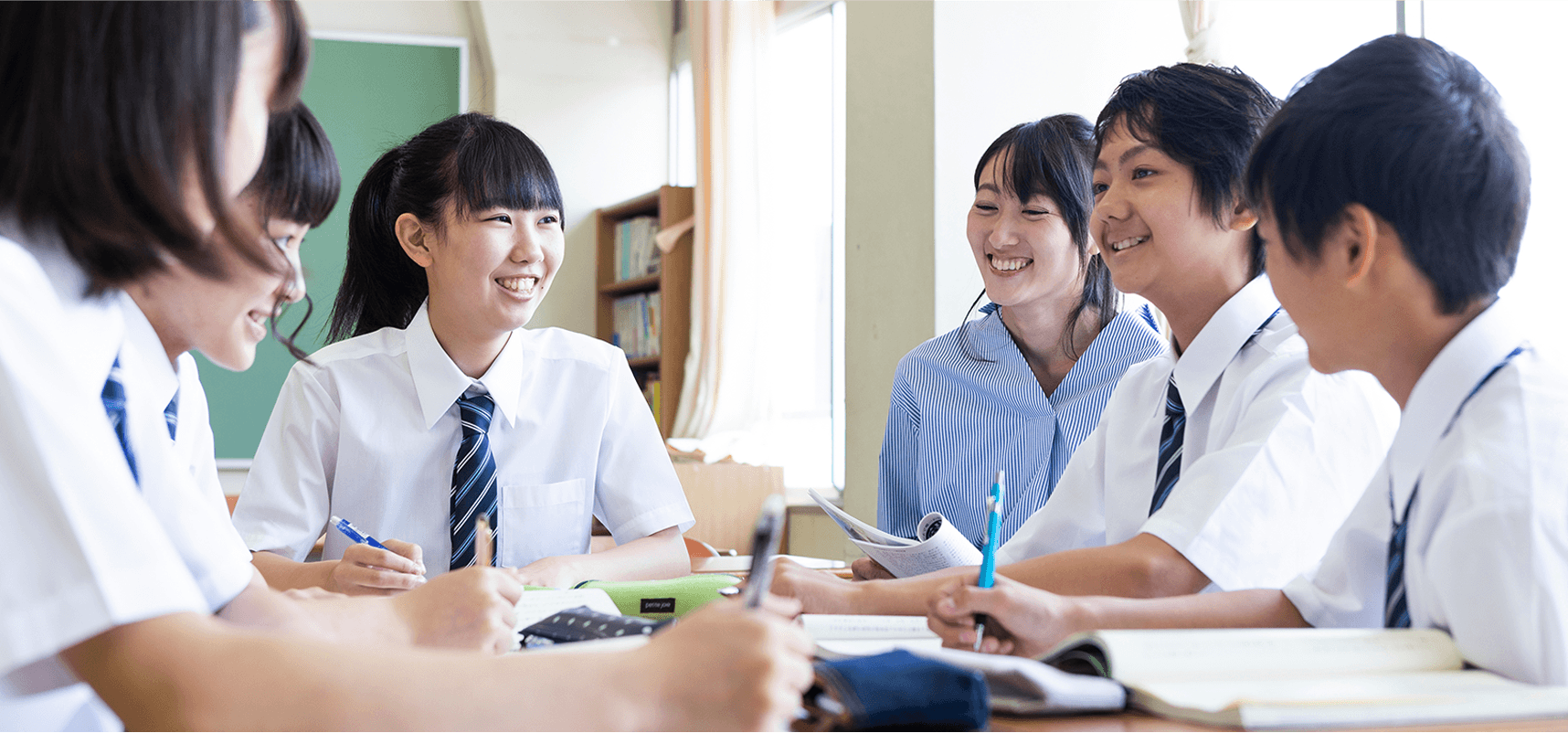

生徒たちが自ら学びを牽引し、仲間と協力しながら、深い理解を築いていく「主体的・対話的で深い学び」は学校教育界で大きな注目を集める学びのあり方ですが、教育の現場で日々奮闘する先生の中には授業にどのように取り入れたら良いのかよくわからない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで本コラムでは、実際に高校の先生が実践している具体的な授業例をご紹介します。

主体的・対話的で深い学びとは

まずは、そもそも「主体的・対話的で深い学び」とは何かを簡単に整理しましょう。

文部科学省によると、「主体的・対話的な深い学び」とは、アクティブラーニングの視点から生まれる学びのあり方であり、学習指導要領の中核を担う考え方です。以下の3つの要素から成り立っています。

①主体的な学び

生徒自身が学びの意義や目的を見出し、自己実現を図るための学びのあり方。

②対話的な学び

複数の人々がお互いに意見を出し合い、問題の解消に向け共同作業を進める学びのあり方。

③深い学び

現象や事象の本質的な理解を深め、高次の思考力を育む学びのあり方。

主体的・対話的で深い学びについて、より詳しく知りたい方はこちらのコラムもご覧ください。

主体的・対話的で深い学びとは?授業に活かすポイントを教師の視点で紹介

主体的・対話的で深い学びの実践事例

ここからは、いくつかの教科において、主体的対話的で深い学びを実施されてきた先生方の授業例をご紹介します。

お名前:熊井 允人 先生

手法:自己調整学習を促す授業デザイン

活動の大まかな流れ

分子運動論

①授業の活動と評価の説明

以前に学んだ知識や技能を活用して「分子の運動は温度に依存することを説明する」という活動を行うことを提示。説明する方法は生徒に委ねることとする。(スライドを作成してプレゼンをする生徒や、黒板を活用して予備校の授業のように行う生徒など様々な形式を許容。説明時間は10分以上15分以内とする。)

その後、評価基準が分かるよう評価シートを配布。

②説明するための準備

準備する上で、どのようなコンテンツを使用しても構わない。YouTubeや予備校の参考書などを使っても良い。必要であればグループで考えても、教師に聞いても構わない。ただし、説明は一人で行うため、覚えるレベルから理解するレベルまで落とし込むことに注意する。

③ペアを組んで練習と質疑応答

ペアになり、説明の練習を互いに行う。その際、質疑やアドバイスを実施し、理解をさらに深める。

④教師へ説明

期間を設定し、教師にアポイントを取り説明を行う。説明後は教師からの質問に答える。(この際、生徒から質問が出る場合があるが、ここでの質問は毎回大学レベルの内容の議論を行っている印象である。)

⑤単元テストとリフレクション

知識・技能の単元テストを実施。その後、振り返りシートにて自身の学び方を省察し、教師からのフィードバックを基にさらに考えを深める。

授業のPOINT

とにかく生徒の学び方は、個々人の方法を尊重します。教師に説明する際のツールも自由に選択できるようにします。そうすることで、教科書がベースになったうえで、それを超えた知識も説明に盛り込まれるようになります。

お名前:梅木 卓也 先生

手法:協同学習(cooperative learning)的グループワーク

活動の大まかな流れ

“答えのない教室”の実践※

①知識を構築するのに最低限必要なレッスン

この①~④の一連の活動は、立った状態で行う。教師が話す時間は最初の5分程度。生徒とともに今日の授業において最も基本的な理解、全員が到達している地点について話し合い確認する。前学年時点から一つ前の単元まで、遡り方は問わない。

②3人ずつのランダムなグループ作り

その後はランダムな3人ずつのグループを作り、各グループごとにポータブルなホワイトボードで問題に取り組む。

③グループワーク

最初の問題は基本問題とし、そこから少しずつ積み上げていく。3人ずつで一つのマーカーをシェアしながら1問終わるごとに教師が次の問題を提示。各グループがそれぞれのペースに合わせて試行錯誤する。教師は各グループの様子を見ながら適切なヒントを与えサポートする。

④まとめ

授業の最後は、生徒の書いた解答を使ってどのような学びが起こったかを話し合う。

⑤自分チェック

グループワークが終わったら着席し、グループでできたことを自分一人でもできるのか自身でチェックする。

授業のPOINT

算数・数学の授業において「教える」いわゆる見せる行為をすればするほど生徒は真似することを覚え、思考停止状態になります。生徒に「理解を構築することができるんだ」ということを自覚してもらうために上記のような授業「答えのない教室」を実践しています。毎日ランダムなグループだからこそ心理的安全性は構築され、誰もが意見を言える空間へと変容していきます。

お名前:前田 涼子 先生

手法:「知識構成型ジグソー法 ※」を用いた協調学習

活動の大まかな流れ

アメリカ合衆国の領土拡大

①仮説を立てる

本日の問い「人を残酷な意識・行動に向かわせるものとは何か?」に対して、今自分が持っている知識を基に予想を立てる。

②エキスパート活動

教師が用意した3つの資料に対しそれぞれの班に分かれ、その資料に書かれた内容や意味を話し合い、グループで理解を深める。

♧班:「西漸運動」の裏側 / ♡班:「奴隷解放宣言」の裏側 / ♤班:「アメリカン・ドリーム」の裏側

③ジグソー活動

♧♡♤が一人ずついる班になり、②の内容を説明し合う。同時に各資料の関連について対話を重ね、本日の問いに対する班の答えを作成する。

④クロストーク

③で出した答えを全体に発表する。自分とは異なる主張や根拠に耳を傾けることで、自分の答えとその根拠について改めて検討する。

⑤自分の結論をまとめる

最後は自分一人で問いに対する答えを記述する。

授業のPOINT

異なる意見を持つ他者と対話を重ねることで、各個人の理解が深化し、気づきや表現できることの質が高くなります。これは、知識構成型ジグソー法をデザインした三宅なほみ氏の「建設的相互作用説」で説明されています。このため、知識構成型ジグソー法では「一人では十分に答えが出ない課題」の設定が求められています。

名前:芹澤 和彦(本コラム執筆者)

手法:自己調整学習を促す授業デザイン

活動の大まかな流れ

ライティングの帯活動

①テーマの提示

生徒にテーマを伝える。ICTツールの予約配信機能を使い、生徒が書くタイミングを自己決定できるように直前の授業が終わったタイミングで生徒がテーマを確認できるようにする。

②3分間ライティング

チャイムの鳴り始まりとともに教師は3分間測り、生徒たちはライティングノートに書き始める。

③リフレクションと前回のリフレクションフィードバック

次に、日本語で振り返りを書く。自身がどのように臨むことができたか、前回と比べてどうだったか、次回意識したいことは何か、などをリフレクションとして残す。書き終わった後は、前回書いた中で思考が深いリフレクションを紹介し、どこが深いのかを話し合う。

④自己調整学習タイム

その後、5分ほど時間をとり「書けなかった表現」や「気になる表現」を調べながらノートにまとめていく。調べる以外にも、生成系AIに書いた文章をのせて添削してもらったり、翻訳サービスを駆使して自分の文章との比較をしたりすることで気づきを増やす生徒がいるので、そういった取組を積極的に紹介する。

授業のPOINT

この活動では、生徒が自己調整的にライティングに向き合い、3分間の書く活動・内省・自己調整学習タイムを通じて英語と日本語の両側面から思考の表現をする練習をします。③のフィードバックのタイミングで、クラスメイトとの対話の時間をとることで、さらに自己調整への意識が深められます。

まとめ

このコラムでは、物理や英語、数学、世界史Bといった異なる教科で行われている主体的・対話的で深い学びの実践例を紹介しました。各教科ごとに異なる手法が用いられていますが、いずれも生徒の自己調整的な学びを促進したり、対話や協働を促進したりすることを通して深い学びを形成する工夫がされています。

また、ICTを活用した提出や振り返り、生成系AIの活用など、技術の導入が教育実践において一層の可能性を引き出します。主体的・対話的で深い学びとICTが関わりあうことで、さらに価値のある学びが生まれ、生徒の生きる力が育まれていくことが想像できます。時代の変革とともに、学校教育の在り方や、授業の在り方を、我々教師自身が、主体的・対話的に、深く変容させていくことが求められています。

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「主体的・対話的で深い学び」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『双方向授業活性化アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

全国の中学校・高等学校で導入されている

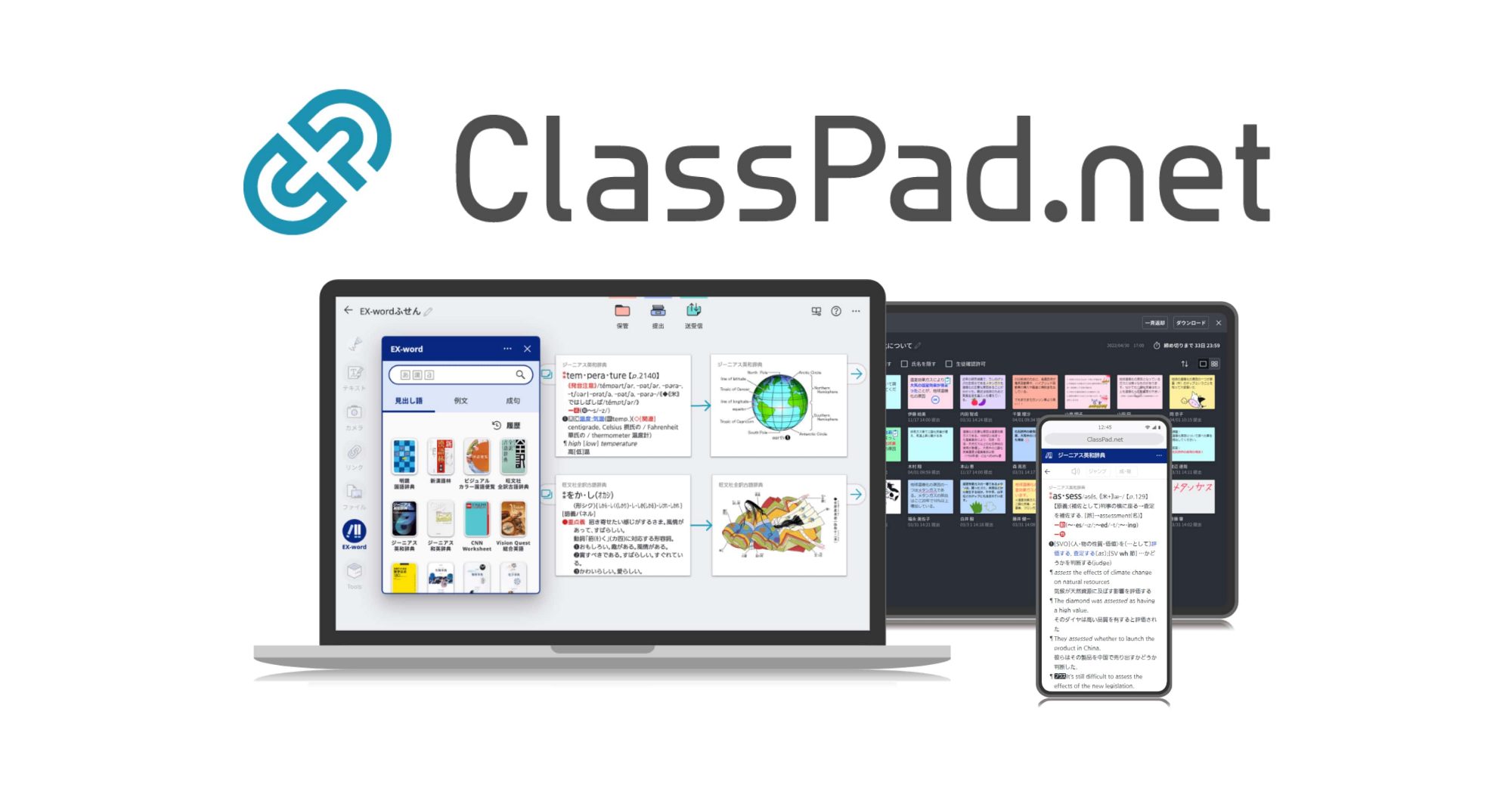

ICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

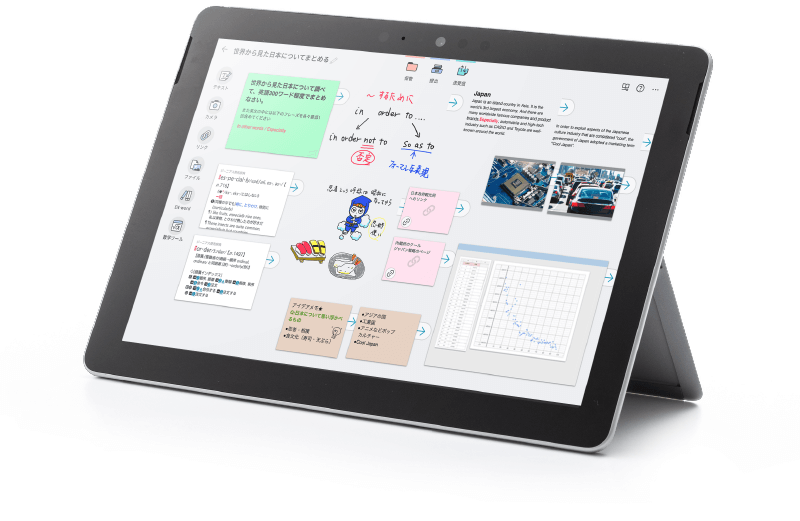

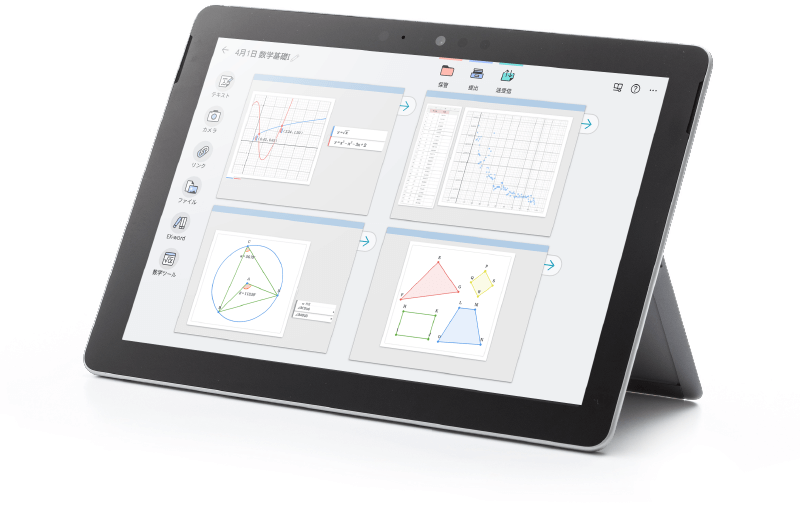

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。