Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

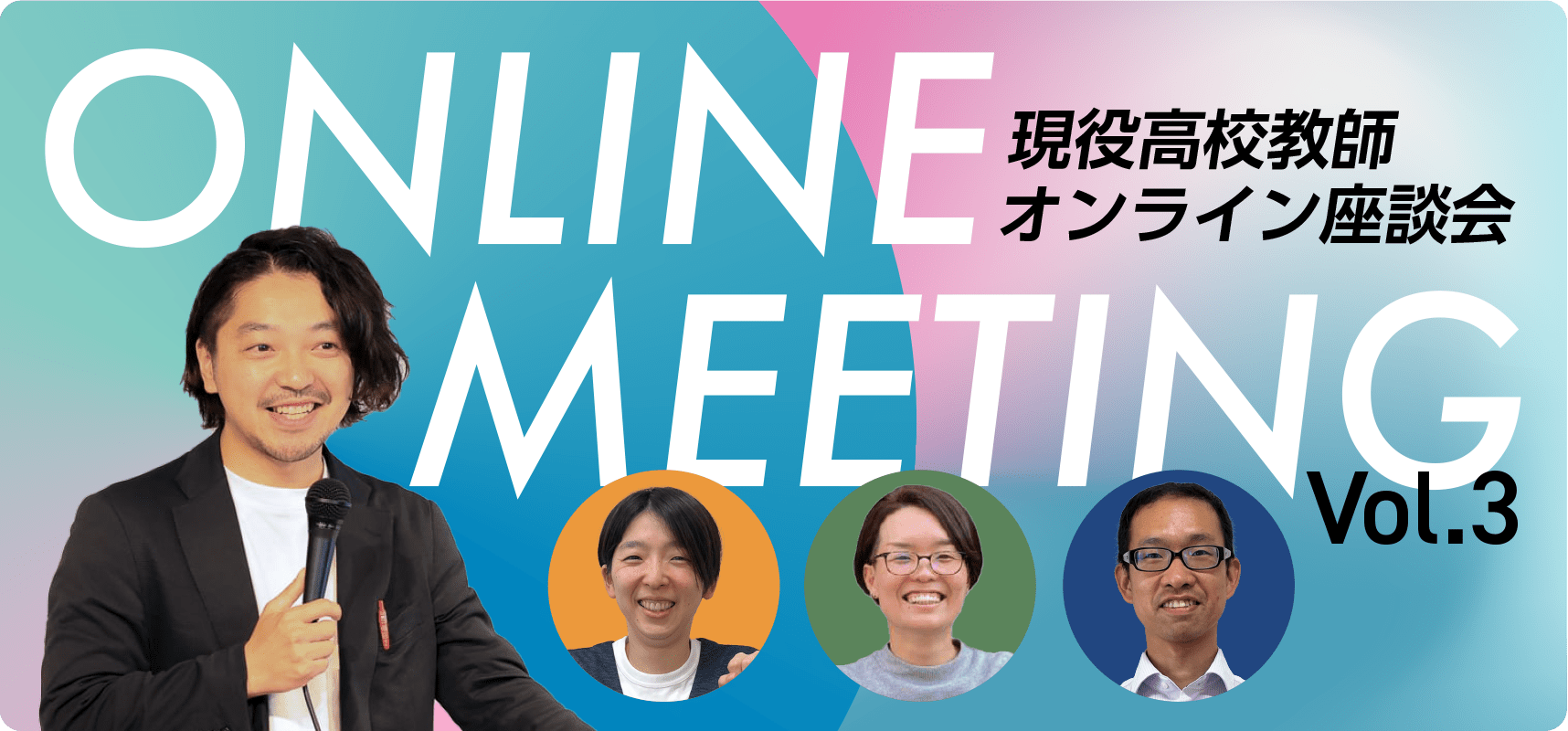

高校教師座談会 第3回

現役の高校教師が徹底議論!

『アクティブラーニング成功の秘訣とは』

【モデレーター】

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

「アクティブラーニング」は、教育の新たな波として脚光を浴び、現在は「主体的・対話的で深い学び」と言葉上変換され学校教育界に浸透していますが、未だその実践にお悩みの先生も多いことと思います。

今回は高校学習において様々な実践をされている三名の先生にお集まりいただき、アクティブラーニングの実践例やその中で感じる難しさ、そしてアクティブラーニングにおいて大切なポイントについて語っていただきました。

前田 先生

大阪高等学校(大阪府)

担当教科:世界史

熊崎 先生

大商学園高等学校(大阪府)

担当教科:数学

合田 先生

大手前高松中学・高等学校(香川県)

担当教科:理科(物理)・数学・情報

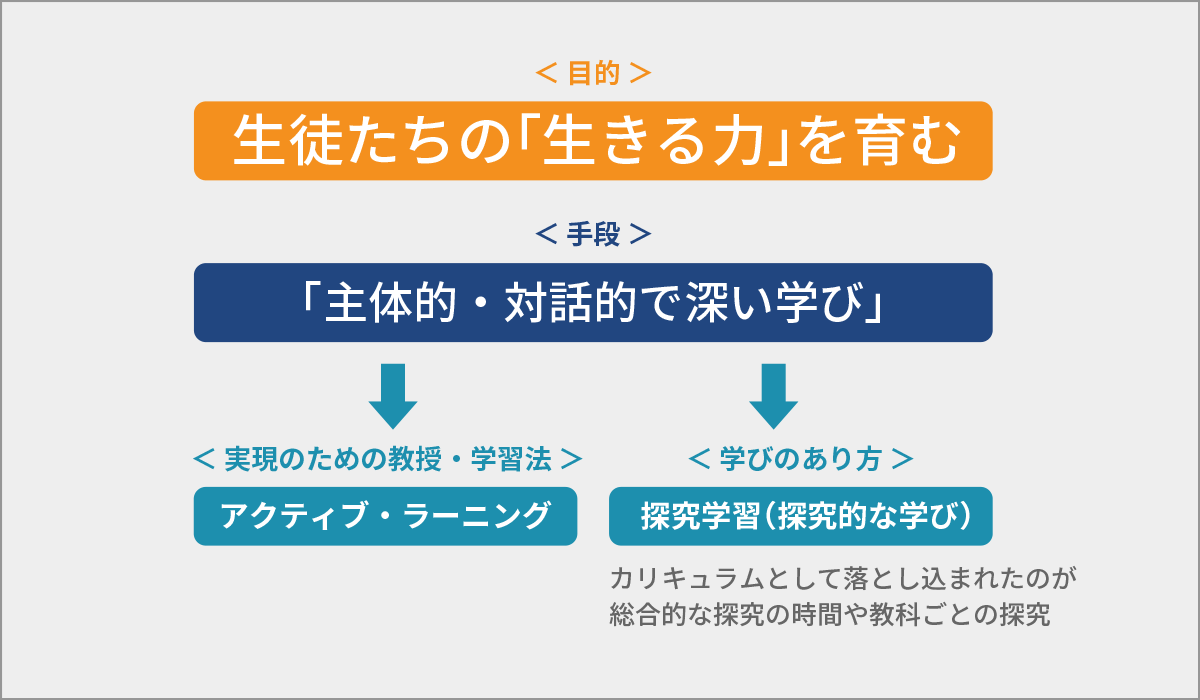

「アクティブラーニング」は下の図のように、「主体的・対話的で深い学び」の実現のための教授・学習法として捉えられています。そこで、まずは三名の先生がどのような手法で「アクティブラーニング」を行われているか、実践例からお伺いできればと思います。

あえて議論を巻き起こす『仮説実験型授業』で実現する、

より活発なアクティブラーニング。

「アクティブラーニング」では、生徒がペアワークをする機会が多いと思いますが、ペアワークの「やり方」が大事だと思っています。その観点で、二つの実践例をご紹介したいと思います。

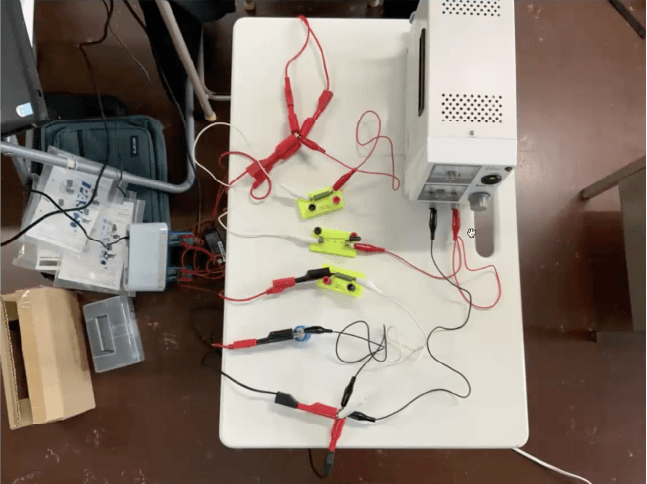

まずは物理の電気と磁気についての実践です。

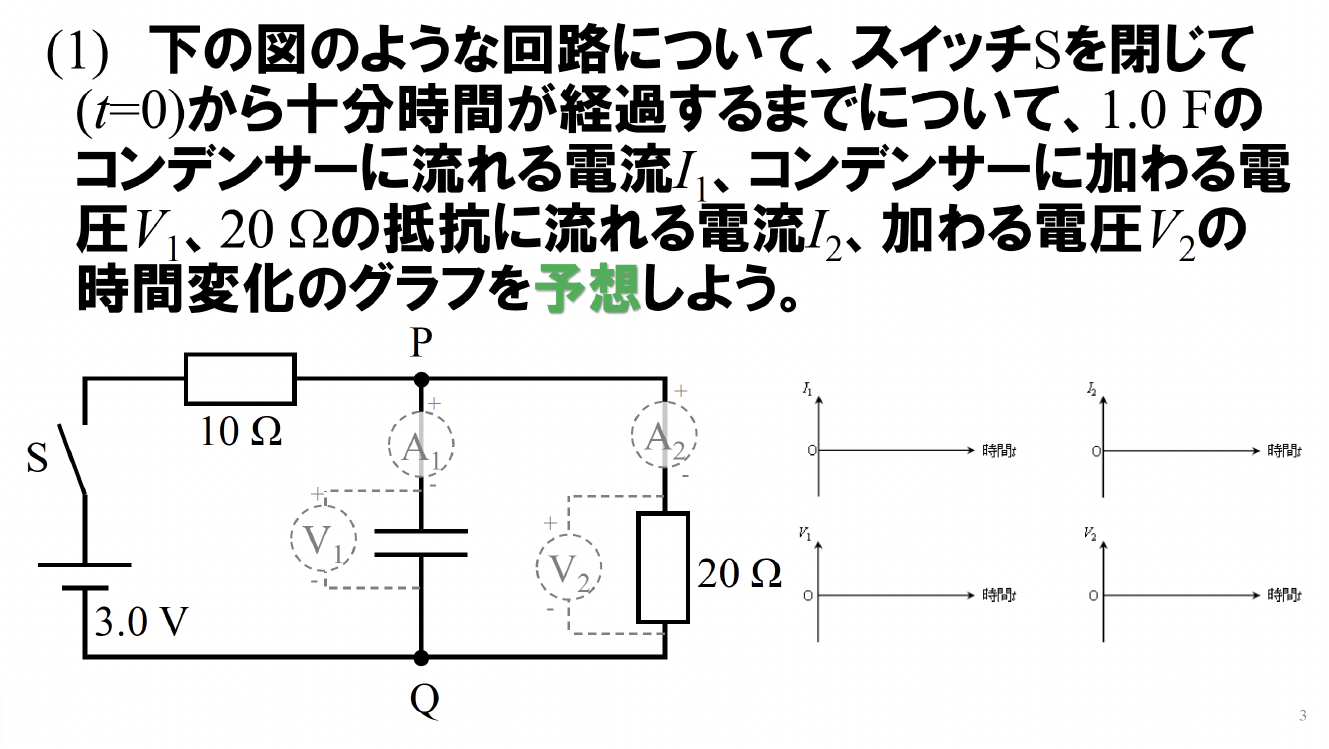

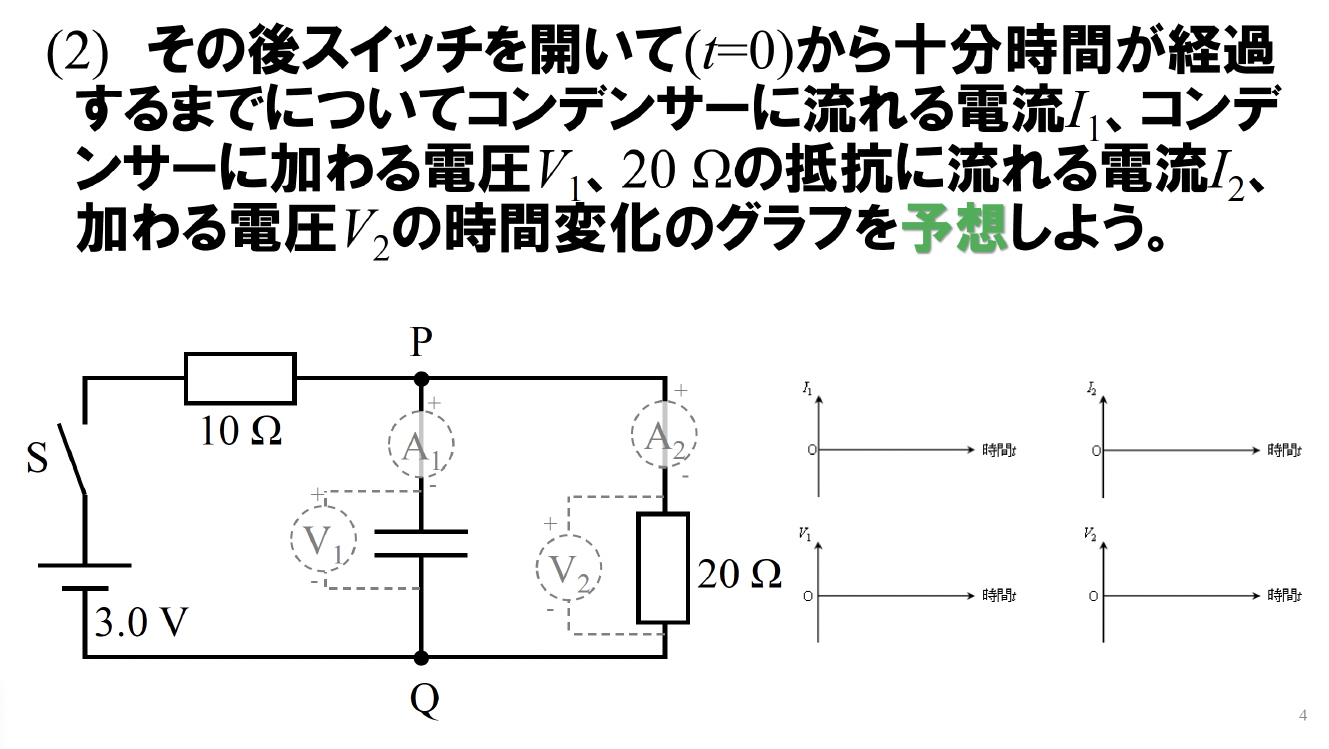

これは、「スイッチを入れるとコンデンサに電気が溜まっていく」という作りの物理の専門的な回路図です。回路図を基に「電流計や電圧計がどのように変化するか」について、まずは生徒が個人で考えます。

その後、生徒が予想したグラフを集め、「みんなこのように予想しているらしいよ!どういう風になるのか?なぜそうなるのか?ペアで考えてごらん、話してごらん。」と議論を促します。

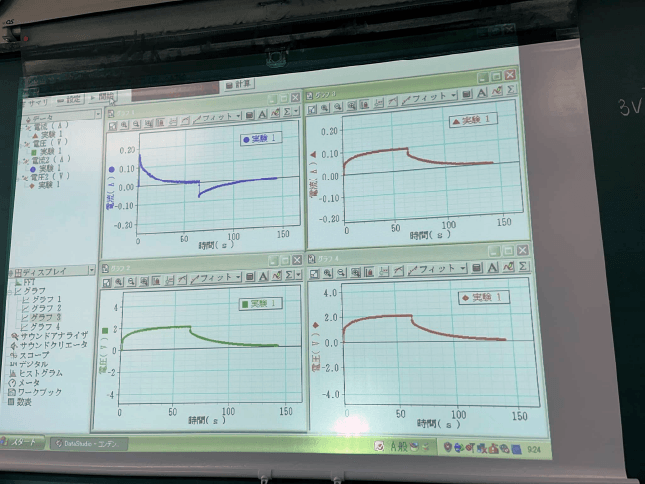

その後、実際に回路を組み、リアルタイムに結果をグラフ化できるツールを活用して、予想したグラフと見比べながら、立てた仮説を検証する流れです。

(1)の設問では、ほとんどの生徒が討論の中で正解にたどり着き、実際にその通りの結果になります。ここでさらに同じ様に(2)として「スイッチを切り、電流の流れを変化させた時」のグラフについての設問を出します。

実はこの問題、スイッチを切った後の予想が結構難しいのです。電流が逆向きに流れ出す、という結果になるのですが、多くの生徒が予想を裏切られる結果になり、「え⁉なぜ?」というリアクションが自然に出てきます。

こうなると授業を設計した私の思惑通りで、教師としては「勝ち」を確信する瞬間です。

あとは勝手に生徒が「なんでこうなるんだ」という話をし始めてくれるので、「改めてこの結果について議論してみよう」という投げかけをして、より活発なアクティブラーニングを促していきます。

このような、認知的な葛藤を引き起こす素材をうまく使って、生徒同士で「何で?何で?」という疑問を深めていくような仮説実験型授業を行っています。単に教師が実験結果を伝えるだけではなく、しっかりと本質を見極めていくという事例です。

二つ目の事例は情報です。

著作権などの法律的な話やメールを書く時のマナーについての授業です。

このような単元の授業は「お話系」なことが多いですが、教師が教科書を教えるというのは、生徒にとっては結構退屈だったりします。このような「お話系」になりがちな単元をいかにアクティブにできるか、これは他教科にも通じるところがあるかもしれません。

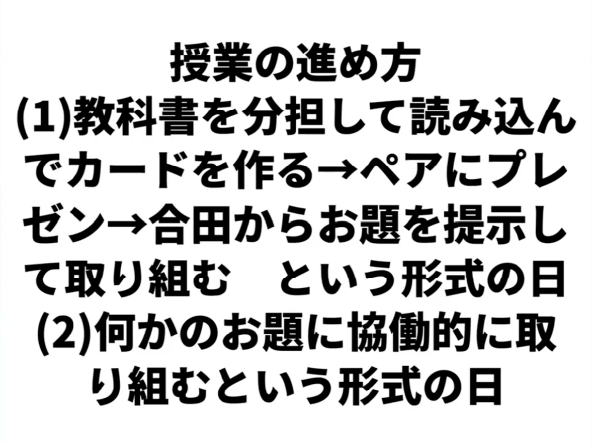

授業の進め方ですが、

●教科書をいくつかのパートに分け、各生徒の担当するパートを決める

●生徒は自分の担当の領域を読み込んで説明するスライドを作る

●説明スライドを基に、ペアで互いにプレゼンする

というジグソー法的な考え方とKP法的な手法を取り入れています。

ペアでプレゼンし合い、自分たちで教科書の内容の理解を深めた後に、さらに教師から問いを投げかけます。

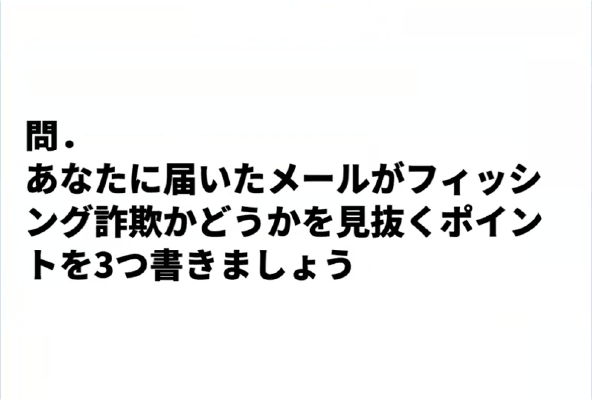

これは、私のスマホに実際に届いた詐欺メールを使いながら、「これが詐欺かどうかをどうやって見抜く?」という教科書の内容に関するお題として出した問いです。これもペアで話をしながらより内容を深めていく、というやり方をしています。

ジグソー法:あるトピックやテーマについて複数の視点で書かれた資料をグループに分かれて読み、自分なりに納得できた範囲で説明を作って他の人とその情報を交換し、交換した知識を統合してテーマ全体の理解を構築する手法。

KP法:「紙芝居・プレゼンテーション」の頭文字をとってKP法と呼ばれる。伝えたい内容を紙にまとめ、それを複数枚で発表していく紙芝居のような形のプレゼンテーション方法。

本質的な問いになればなるほど、難しい。

悩むからこそ、良い答えを引き出せる

『問いの構造図』と『知識構成型ジグソー法』

私はアクティブラーニング型の授業を行うにあたり、主に二つの手法を組み合わせて授業を進めています。先日私が行った【理想の家族ってどんな家族?】というテーマの世界史の授業の実践を介してご紹介します。

一つは『問いの構造図』※という手法です。これは元々あった『知識の構造図』という手法をひっくり返す形で、東京学芸大学の渡辺先生が提唱した手法です。

『問いの構造図』は一つの大きなメインクエスチョンといくつかのサポーティングクエスチョンで構成されます。サポーティングクエスチョンを解いていくことで、大きな問いであるメインクエスチョンの答えが導き出される、という構造です。

この授業では【理想の家族ってどんな家族?】というメインクエスチョンと、そのメインクエスチョンを紐解くための三つのサポーティングクエスチョンを設定しました。

●イスラーム世界ではなぜ一夫多妻制が認められるの?

●「家族は大切にしなければならないもの」という価値観が生み出す課題とは?

もう一つが『知識構成型ジグソー法』です。これは東京大学 大学院教育研究科の三宅なほみ先生がデザインされた手法です。

まず、生徒全員に共通のプリントを配布し、メインクエスチョンに対する予想を書かせます。そして、トランプを一枚ずつ配り、クラスを♣♥♠の三つのグループに区分けします。

次に、三つのサポーティングクエスチョンと関連する資料を配布し、トランプの絵柄(♣♥♠)でグループ分けします。

♥グループ【イスラム教の一夫多妻制の歴史】

♠グループ【東アジア世界の儒教的な家族主義】

各グループはそれぞれ配布された資料を読み込み、その資料についてのエキスパートになってもらいます。グループの中で、対話的に「これってどうなのかな?合っているのかな、間違っているのかな?」とか「どこが正しいのかな?何を言いたいのかな?」というようなことを話し合います。

それが終わったら次に♣♥♠から一人ずつの三人の班を作り、それぞれの資料を説明しながら今回のメインクエスチョンに対するアンサーを三人で導き出していきます。アンサーができた時点で、クロストークという活動に移ります。クロストークでは各班の答えとその根拠を発表します。全班の発表を終えた後、ここまでの活動を全て踏まえた上で生徒が一人一人、最終的な自分自身の答えを出す、という流れです。授業開始時に立てた予想と終盤に書いた答えを比較することで、生徒は自身の概念変化に気付くことができ、教師もそれを見取ることができます。

問いは、本質的になればなるほど、生徒は煮詰まりながら、「うーん、難しい、難しい」「できない、できない」と弱音を吐きながら臨むのですが、本質的であればあるほど、そして煮詰まれば煮詰まるほど生徒の答えはとても具体的で、本当に良い答えが出てきます。

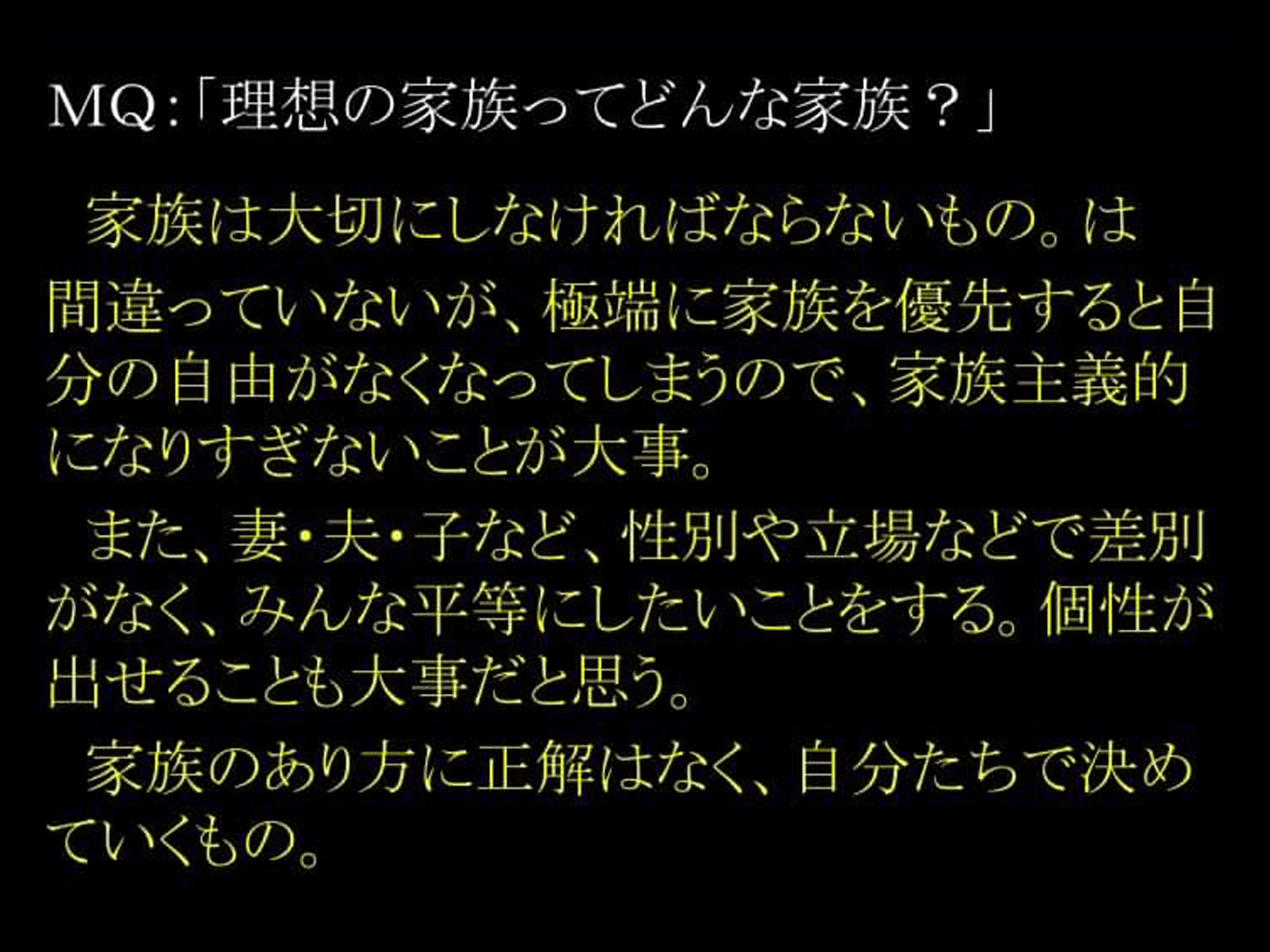

「理想の家族ってどんな家族?」に対する答えも、とても良いものが出てきましたので一例をご紹介します。

学力レベルでは決してクラス上位とは言えない生徒でしたが、それでも、それぞれの課題の家族主義、儒教的な考え方やイスラムの一夫多妻制、近代化の専業主婦のこと全てを抽象的にしっかり踏まえた上でこのような答えを出してきてくれたことに、とても感動しました。

※本来の渡辺先生の提唱の形では、メインクエスチョンも生徒が立て、そのメインクエスチョンを紐解いていくためのサポーティングクエスチョン1、2、3、と生徒がどんどんクエスチョンを立てていきそれを探究していくという手法ですが、時間の都合や、生徒のレベル感などの問題もあり、教師が立てたメインクエスチョンとサポーティングクエスチョンを生徒が資料を読み解きながら紐解いていき、メインクエスチョンの答えを出していく、という方法をとっています。

自分の言葉で奥深くまで話せるように、言語化を促す。

「アクティブラーニング」という視点では、振り返りや言語化することを重要視しています。数学の授業として、授業の半分程度は例題についての練習問題を生徒自身が解く時間に当てていますが、その中で何が分かったか、何が分からなかったか、必ず振り返りをさせています。

「練習問題が分かりました。」という簡単な振り返りを書いてくる生徒、具体的に「集合のこの記号が分かった」とか、「こういうところが分からなかった」としっかり言語化してくる生徒、様々な生徒がいます。

具体的に自分の言葉でもっと奥深くまで話せるように言語化していこうというのは、毎授業、その都度言っており、どのような言葉を用いて生徒が言語化したかを注視しながら、それに対し、「この言葉はいいね」とか「こういう考え方は素敵だよね」といったフィードバックを行っています。

まずは実践例をご紹介いただき、ありがとうございました。

異なる教科における例でしたが、アクティブラーニングを実践する共通のヒントがありましたね。ここからはアクティブラーニングについていくつかの視点で先生方のご意見を伺っていきたいと思います。

ではまず、授業を実践される中で感じる【アクティブラーニングの難しさとは?】について教えてください。

アクティブラーニングの最も難しい点は教師自身の「あり方」がその成否を左右する点だと思います。教師が「教えるぞ」や「〇〇させるぞ」というマインドで行うアクティブラーニングは多くの場合、生徒の主体性が発揮されずに不活性なグループワークに陥ってしまうでしょう。私もかつてそのような時期がありました。生徒の学ぶ力、育とうとする力を信じ、その発揮を粘り強く待つという姿勢が求められますし、何よりそれを楽しもうとする姿勢で教師がアクティブラーニングに臨むことが成功の秘訣だと思います。従来の「教える」「伝える」というマインドから「引き出す」「促す」「見守る」「信頼する」というマインドへの転換が最も難しい点ではないでしょうか。

生徒の要望にはまる授業は実現できていないかもしれません。特に文理特進コースの生徒からは、直近の模試や大学入試で結果を出すことを求める声も多く、そういった生徒を前に細かい知識の伝達よりも、生徒主体で歴史の概観や概念知識の習得を目指すことは、彼らにとっては遠回りと感じることも多いようです。合田先生のお話とも通じる部分で、「生徒側のマインドセットを転換」させるため、私自身の失敗だらけの人生やそこから生まれた教育観について、何度もしつこいほどに生徒に伝える機会を設けています。

生徒の脳が思考している、と教師が感じている時間はどれくらいあるのでしょうか。正直、従来の授業の型であれば、そのようなことを考えたこともなかったです。お二人のおっしゃる通り、「マインドセットの転換」こそが重要なのだと思います。しかし、授業のなかでマインドについて話せる(考える)時間はどれだけあるのか。それこそが、アクティブラーニングの難しさなのだと思います。

お話いただいた難しさがあるなか、合田先生からは事例紹介の際に「ペアワークの〈やり方〉が大事」というお話がありました。

そこで【どのようにペアワーク・グループワークを活性化させるか?】をお伺いしたいと思います。

ペアワーク・グループワークを活性化させるために必要なことは五点あると考えています。

(1)ペアワークの前に個人で考えたり書き出したりする時間を確保すること。

(2)生徒のレベルに合った(少し背伸び程度の)難易度のお題を設定すること。

(3)可能なら認知的葛藤を引き起こすような(あるいは意見がある程度分かれるような)お題を設定すること。

(4)役割や手順を明確かつ簡潔に示すこと。

(5)活動中は生徒を見守りつつ観察することを意識し、見張るような形にはならないように留意すること。

これらが大切だと考えて実践しています。

「問い」が何より大切だと感じています。その問いが生徒の人生に関連性があれば、自然とペアワーク・グループワークは活性化していきます。今回、例としてあげた「理想の家族ってどんな家族?」は、世界史を通じて家族の「理想像」を描くという課題でした。自分の人生を主体的に生きるため、生徒にとって追究する価値のありそうなテーマや問いの設定がペアワーク・グループワークにとって潤滑油となっていきます。

対話と「問い」の質でペアワークやグループワークを活性化できると思います。対話は会話と違い、相手の背景や相手がどのような人物なのかを知らないとできないと思っています。これは技術になるかもしれませんが、より相手に興味を持ち、相手に話をさせる。教師としては、相手を固定せず、たくさんの会話を繰り返していくことがペアワークの活性化に繋がる気がします。グループワークの活性化も同じですが、人数が多い分、自分以外のメンバーが何を考え、何を感じているのかを汲み取っていく作業がペアワークより重要な気がします。多数決ではない相手の尊重を徐々にでも、生徒に身に付けて欲しいものです。

前田先生、熊崎先生のお二人から、「問い」の大切さについてお話いただきました。では、もう少し踏み込んで、【教師が「問い」をどのように設定したら良いのか?】についてお伺いしたいと思います。

教師が設定する「問い」によって授業はいかようにでも動くので、前田先生、熊崎先生がおっしゃるように非常に大切だと思います。逆に、同じ「問い」でも(例えば「コイルはどのような性質を持っているのか」という問い)、取り組み方の指定次第で生徒の活動度は変化すると思います。前述のペアワークの活性化の5点を意識し、「互いに説明し合ってみよう」や「小学5年生にでも伝わる平易な言葉で説明しよう」、「体を使って表現しよう」などを追加するだけで、教科書から該当の部分を探して抜き出すだけの活動ではなくなります。「問い」そのものと、「問い」への取り組み方の指示の両方が大切だと考えています。

単元の初めに「単元を貫く問い」を、そして毎授業においてメインクエスチョンを提示することで、生徒たちは学習内容の見通しを持つことができます。今年度、歴史総合の大衆化の単元では、「大衆とは、権力者の意のままに操られる存在なのか?」という問いを設定しました。この「単元を貫く問い」に毎授業向き合うことで、大衆の一部である私たちが社会の中でどう生きていくのか、という大きなテーマについて学期を通して探究することができています。

答えや自分の中の適切解をすぐに出せる「問い」ではなく、「問い」が「問い」を生み出すような「問い」の設定、そして生徒の対話を引き出せるような「問い」の設定を教師がしていく必要があるのだと思います。会話ではなく対話を生み出す「問い」が必要だと思います。それは、教材研究をし、専門的知識を持っている教師だからこそできる「問い」の設定だと思います。

アクティブラーニングの実践について、非常に興味深いお話をたくさんお伺いできました。

では最後に改めて、ズバリ【アクティブラーニングで大切な観点とは?】を教えてください。

合田 先生

【アクティブラーニングの難しさ】でもお話しましたが、「教えるぞ」や「〇〇させるぞ」というマインドから、「引き出す」「促す」「見守る」「信頼する」というマインドへの転換が最も難しい点であり、大切な点であると考えています。

前田 先生

私が挑戦中の知識構成型ジグソー法では、「一人では十分に答えが出ない課題」の設定が求められています。「自分一人では課題解決できないかもしれない…」という揺らぎが他者との対話・協働によって解決していこうという状況に向かわせていきます。

熊崎 先生

少し、生徒に任せてみる。少し、生徒同士で話させてみる。少し、生徒に問題を作らせてみる。など、今までやっていなかったことを少ししてみる、そんな教師のマインドの転換から入っていくこと、そのことに挑戦していく、そんな教師の気持ちが大切なのだと思います。教師の「マインドセットの転換」はアクティブラーニングだけではなく、探究することにも通じる大切なことだと思います。

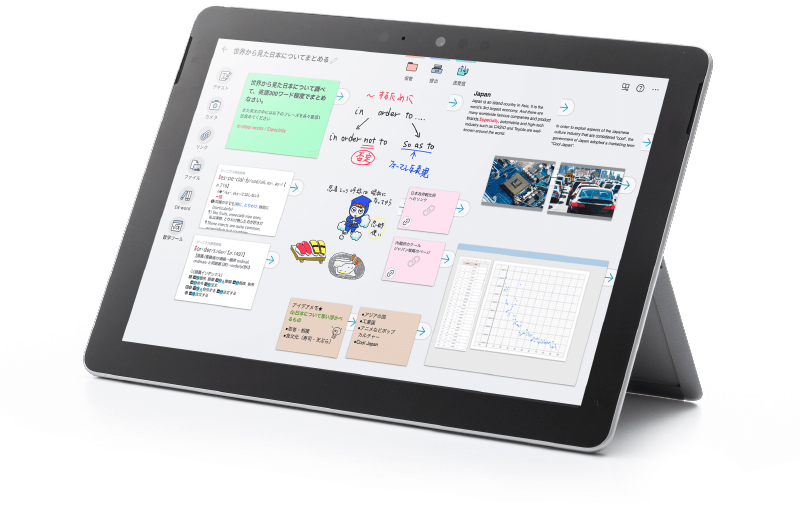

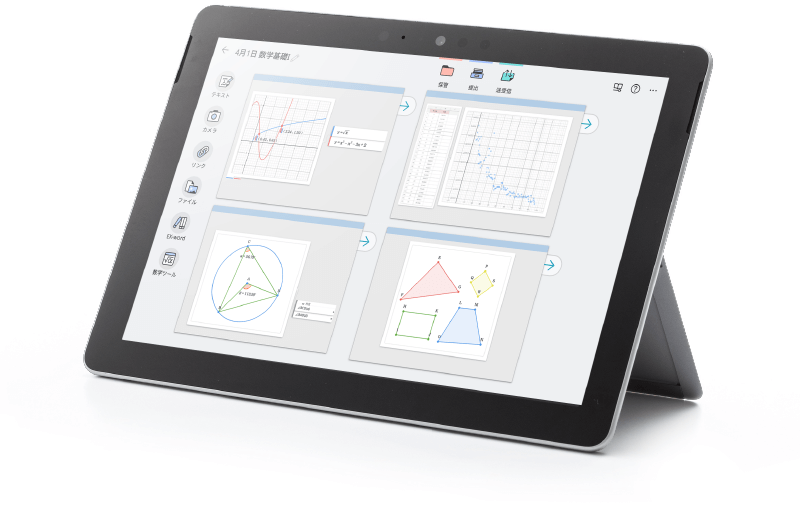

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「アクティブラーニング」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『オールインワンのICT学習アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

全国の中学校・高等学校で導入されている

ICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。