Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

高校 〈英語教師〉座談会 第3回

現役の英語教師が徹底議論!

『英語教育におけるアクティブラーニングで大切な観点とは』

【モデレーター】

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

「アクティブラーニング」は、教育の新たな波として脚光を浴び、現在は「主体的・対話的で深い学び」と言葉上変換され学校教育界に浸透していますが、その実践にお悩みの先生は意外と多いのではないでしょうか。

今回は教科として中学〜高校の英語を担当なさってきた三名の先生方にお集まりいただき、アクティブラーニングの実践例やその中で感じる難しさ、そしてアクティブラーニングにおいて大切なポイントについて語っていただきました。

田辺 先生

武庫川女子大学附属

中学校・高等学校(兵庫県)

池谷 先生

追手門学院中・高等学校

(大阪府)

藤澤 先生

土佐塾中学・高等学校

(高知県)

まずは三名の先生がどのような手法で「アクティブラーニング」を行われているか、実践例からお伺いできればと思います。アクティブラーニングを活性化させるポイントと合わせて、行っている方法をご紹介いただけますか?

これまで様々なアクティブラーニングに取り組んできましたが、その中で生徒がイキイキとする「対話式ペアワーク」をご紹介します。

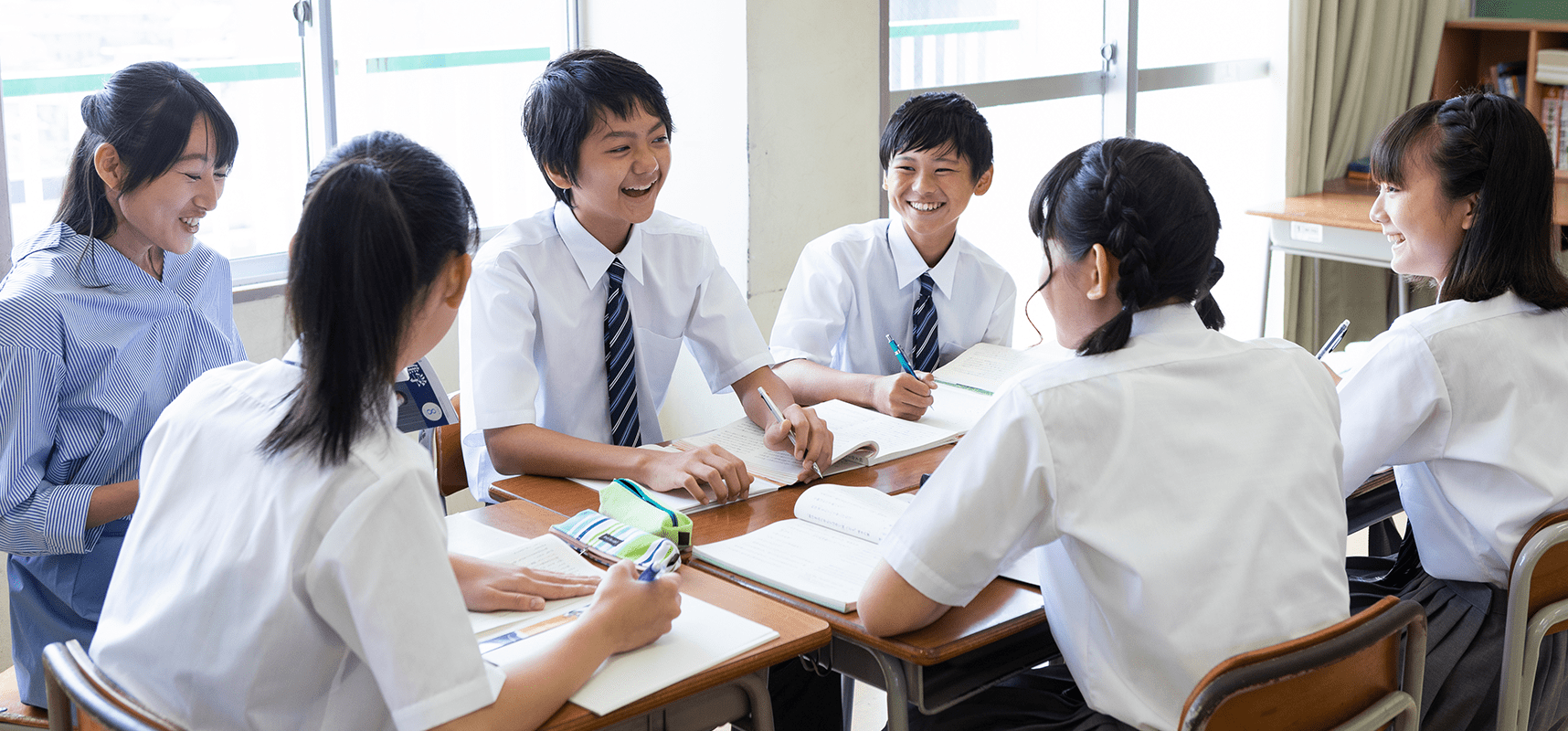

英語の授業では何かとペアを作って、英語を発話する機会を作ろうとします。教師としては「発話させないと!」という想いがそうさせるのですが、生徒にとっては「またか....」「この人とのペア、飽きたな。」「この人、苦手なんだよな。」というネガティブな気持ちを持っていたとしても、やるしかない状況が生まれます。

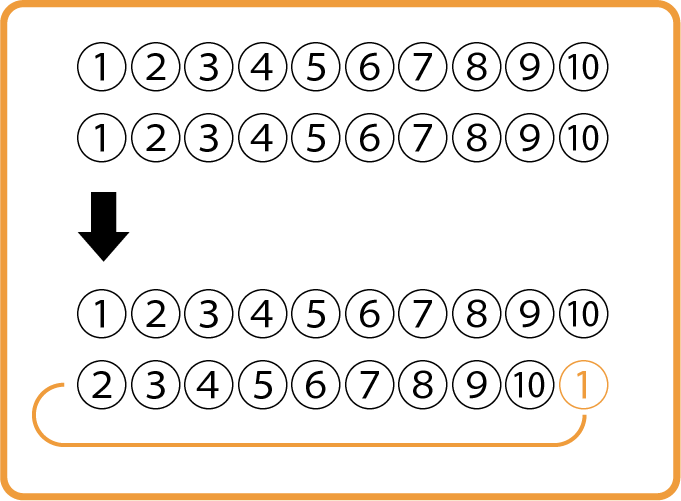

これを打破する方法が、生徒たちを2列に並ばせ、目の前の人とペアワークをさせることです。制限時間を短めに設け、片方の列をどんどん動かしていくことで、短時間に多くの英語を積極的に発話しようとします。生徒たちは互いに新しいアイデアに触れることができるので飽きません。

月曜日の授業始めに、このペアワークを通じて「土日に何をしたか、1分間情報交換をしましょう」という取り組みや、教材に関する内容で意見交換をさせる際に同様の手段で取り組ませても構いません。ハードルが高ければ、教科書の音読確認のペアワークでも効果はあります。「交代」を迎える前に、「達成したい」と思えるような時間設定にすると、一生懸命頑張る生徒が増えます。

もう一点、以前、スウェーデンの幼稚園〜小学生の子どもたちに対する屋外教育の視察ツアーに行ったことがあり、その授業方法にとても魅了されたことがあります。その屋外教育を参考に実践したことをご紹介します。

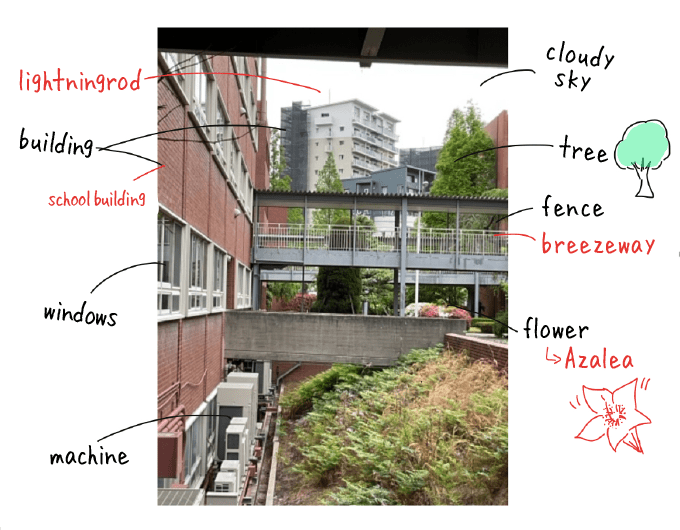

●学校の中でiPadを持って自由に歩き回り、「自分の知らないもの」や「紹介したいと思うもの」の写真を撮ってくる。

●教室に帰ってきてから、写真に写っているものを英語で書いてみる。

という取り組みです。

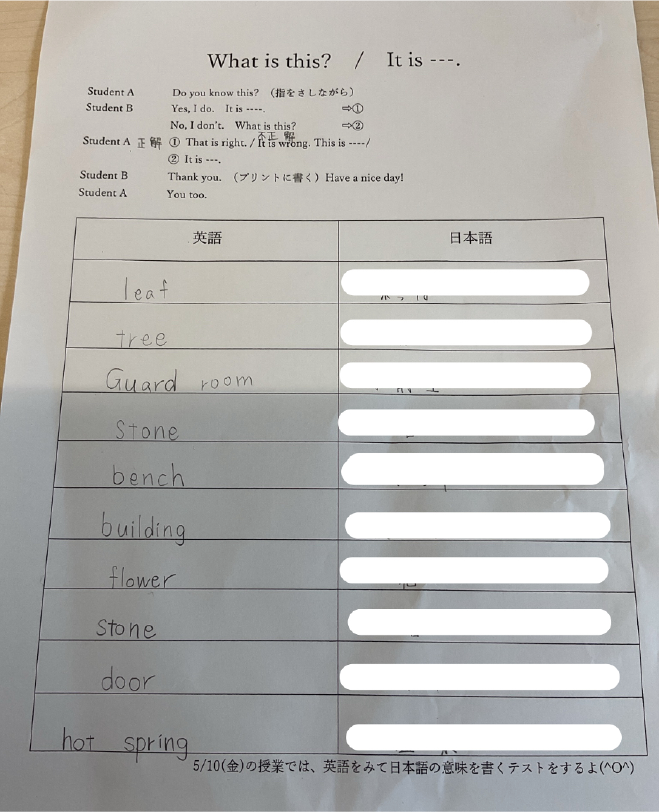

生徒がまとめた写真と英語の資料を紹介しながら、名詞のところを隠して、「What is this?」(これは何でしょう)と指差しながら問いかけ、生徒が答えていく展開です。自分の分からなかったものをプリントに書いていき、自分の知らない単語を増やしていく活動をしました。

生徒はアクティビティを通じて、知らない英単語と日本語の意味をプリントにメモしていきました。生徒から提出されたプリントを基に、次の授業で日本語の意味をどれだけ覚えているかのチェックテストを実施しました。

簡単なものですが、英語の授業での帯活動として1分間トークをペアで行います。ペアを入れ替えて何度も行っていきます。こういった活動を活性化させるカギは、実は関係性の構築だと思っています。生徒間、教師間で安心して話せる関係性がアクティブラーニングの土壌として非常に重要だと、ますます感じています。こういった関係性を築いていくために、自分の感情についてグループで話すワークを行ったり、私自身、威圧的な関わり方を辞めたり、対話ができる文化をつくる努力をしています。

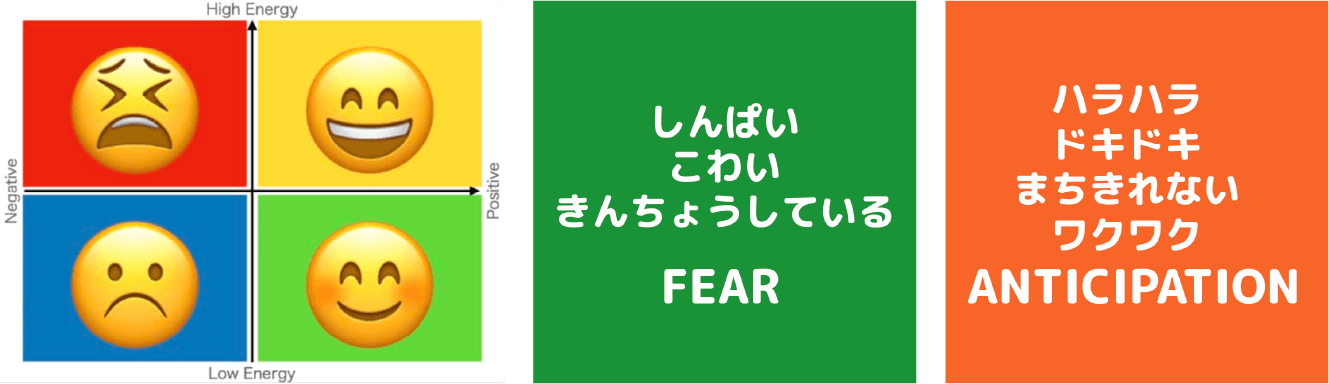

関係性の構築のために「ムードメーター」というスライドを作成しました。どの感情が強いのか、それはなぜかを話すためのツールです。こういったもので、自分自身について自己開示的に語る練習をすることは関係性構築の土台になります。

アクティブな状態であれば、例えば休み時間になっても手を止めずにその作業を続けようとする、などの姿勢が見えてくると思います。そのような状態でいるには、

●Step1:取り組みやすく楽しい

●Step2:その先に深められる仕掛けがある

●Step3:自分で横展開する選択肢が生まれる

のステップがオススメです。例えば「単語帳の単語をできるだけたくさん覚えてみよう!」と言って覚えれるものなら話が早いですが、そうはいかないですよね。そうすると、「Kahootなどのアプリを活用してクイズで楽しもう!」という授業はよく見られます。これがStep1だとした時に、クイズで楽しく身体に入った単語たちに仕掛けをします。

例えば、

●映画の1シーンに出てくる単語群で、これを覚えればそのシーンが英語だけで見れちゃう

●語源のカテゴリー分けができるようになっている

●韻を踏んでいる

など、その先に活用できる仕掛けがあると、単語を覚えることが目的にはならない活動に早変わりすると思います。そうすると選択肢が増えます。「他のシーンもやってみよう」「他にどんな語源があるんだろう」「ラップの洋楽を聞いてみよう」と考えだすと自分のものになっていきます。「教える」から脱却することですね。教科書の文章を読むための単語活動は面白くないですが、この活動を行っていると、どこかで教科書を読む必要が出てきた時に、自分で単語を覚えるという能動的な活動を促す可能性はあります。

実践例をご紹介いただき、ありがとうございました。英語の授業ではやはりペアワークが主流ですが、その「やり方」に一工夫されていて参考になりますね。

引き続き、アクティブラーニングについていくつかの視点で先生方のご意見を伺っていきたいと思います。

以前から、ごく簡単なアクティブラーニングのようなことは英語の授業で存在はしていたと思いますが、アクティブラーニングという言葉が出てきてから、もしくは定着してきてから、意識的に授業スタイルを変えたことはありますか?

私が学生の頃にはすでに「アクティブラーニング」と言われ始めており、大学の授業でもそれを踏まえた模擬授業を考えたり、教育実習でも自分が取り入れたいアクティブラーニングを積極的にやらせてもらっていたので、「授業スタイルが変わった」というよりも、常にアップデートしていく意識を持っています。

私は武庫川女子大学出身なのですが、1回生の終わりから4ヶ月間同大学が持つアメリカ分校で研修がありました。そこで受けた授業はどれもアクティブラーニングやPBL型のものでした。私の授業スタイルは、そこで得たことをヒントにしているものが多いです。

シンプルなものでは、問いを投げかけて隣近所で短く話し合うという活動は増えました。また、タブレット端末を導入してから、ICTツールを使って質の良いアウトプットが簡単にできるようになったことも相まって、グループワークをして何らかの成果物を作るという授業を学期に1度ぐらい取り入れるようになりました。

生徒たちは何に興味があって、何にモチベーションが上がるか、ということを中心に置くようになったと思います。

具体的には下の3つです。

①導入に力を入れるようになった

②ペア活動をかなり増やした

③手を動かすアウトプットを設定するようになった

生徒が授業に前向きに取り組むかどうかは最初の2分くらいで決まってしまう感覚があります。また、生徒は、生徒たち同士のコミュニケーションは取りたいんです。これは本当に楽しんでやります。ただ、3名以上の活動を成立させるにはチームビルディングなどの準備、時間がかかるので、日常的にはペア活動を繰り返すだけで教室のエネルギーはかなり高まります。作品などのアウトプットを生み出すことにも没頭しやすいし、またインプットを可視化できるものを作ることで、フィードバックができたり、振り返りにおいても立体的な言葉が出てきたりします。私自身の姿勢としては、「教える」よりも「伝える」ことの方が大事で、「指示する」よりも「待つ」ことの方が大事だと考えるようになりました。

やはり「アクティブラーニング」という言葉が生まれたこと・定着したことで、教師の意識面に影響し授業方法も変化を続けている、ということはありそうですね。アクティブラーニングを実践されている中で起きたポジティブなことがあれば聞かせてください。

私が大学で教職課程を履修する時点で「アクティブラーニング」が謳われ始めていたため、私の授業には何処かにはアクティブラーニングが入っています。そのため、比較して語ることが難しいのですが、教育実習の時の経験をお話します。

ある障害を持っている生徒がいるクラスで、ペアワークで英文を読み合うアクティビティをした時のことでした。その生徒は、英文を読むことができず、ペアになった生徒も困った様子でした。私はすぐにその生徒のプリントに、カタカナとひらがなを交えて読み方を書き、「これで英語が話せるよ」と一言添えてプリントを返しました。その生徒は素直に私の書いた読み方をそのまま発声してくれて、ペアの生徒だけでなく、周りの生徒も「こんなに上手に英語の発音できたの?」という反応を見せ、読めなかった生徒が本当に嬉しそうにしたことがありました。

「多様性を認めよう」と言われる今の時代、この文言が私は好きではありません。むしろ、個々人が自分の人生を全うできる教育を私たち教師がプロとして、考えなければならないと思いますし、アクティブラーニングはそういった手法の一つであると考えます。

授業の雰囲気が明るくなったことは一番大きいかもしれません。また生徒に活動を多くさせることで、実は個別に生徒と話す機会が増えたという効果もあります。成果物作成の意図を問いかけるなどミニ面談ができたりしました。これは生徒理解が進むという意味で非常に良い循環を生み出していると感じています。また、こういったミニ面談では、教える→教えられるという関係性ではなく、一緒に面白がるといった場面も多く、この経験は生徒との関係性を築く上で本当に大切なポイントになっています。

その場では、テストや評価ではないものによるモチベーションが高まります。例えば先述したクラスメイトへの発表や、内容による好奇心によって学びに向かう姿勢がかなり高まります。その雰囲気がクラス経営にも大きく影響を及ぼし、学びの集団が出来上がっていくと思います。結局人間関係やクラスのマインドセットによって授業の雰囲気が決まります。良い雰囲気のクラスではどんな授業もうまくいくし、逆もしかり。学ぶ内容以前のマインドセットが本当に大事だと思います。

次は逆に、英語におけるアクティブラーニングで難しいと感じていることはありますか?その解決方法と合わせてお話いただけるとありがたいです。

教師間の共有がアクティブラーニングの難しいところだと感じます。同じ科目を何人かの先生と担当する時に、横並びを意識しなければならないという気持ちを多くの先生が持っているからです。この「横並びを意識しなければならないかどうか」の議論はここでは触れず、横並びを意識しなければならない環境であることを前提に直面し得る難しいことは、「授業内で取り組むことなので、アクティブラーニングをどのように評価するか」や、「担当教師が違っても、同じアクティブラーニングを行うのか」という点を教師間でどのように扱うかということです。これらを教科内で議論しなければ、学校の教科としてアクティブラーニングを活性化していくことは難しいと感じます。

ともすると、ぬるま湯的な雰囲気になってしまうことでしょうか。自分の取り組むものに最高の質を求めるという職人魂みたいなものがあって欲しいと願うのですが、この「最高を目指す空気感」というのをどうやったら生み出せるのかは苦労しています。本気でやったから楽しいという経験をどれだけできるのかに打開するポイントがあるような気がするのですが、言うは易く行うは難しです。

授業におけるマインドセットを良い方向に持っていける効果はありつつも、学校や授業を離れてそのモチベーションが継続されるかというと、難しいところがあります。学校の外では、生徒たちは別の世界で生きています。当たり前ですが。その時間までコントロールしようとしないことは大事で、宿題含めて無理やり何かさせようとはしない方がいいです。いつか、自分が没頭できるものが見つかるはず。そう思って学校ではアクティブな状態を保ち、生徒たちが自分から何かやってみようと主体性が生まれるのを待つしかない。もちろん仕掛けはたくさん行います。でも、スイッチを押すのは生徒たち自身です。

中学高校で英語を担当していると、どうしても「偏差値のことを気にしてしまう」という先生も多いかと思いますが、アクティブラーニングと学力向上との関係性について、成果やお悩みなどがあればお伺いできますか?

同一生徒で、アクティブラーニングを通じて教育活動を行った場合とそうでない場合を比較することができないため、私が考案するアクティブラーニングが生徒たちの学びを助長する活動であるかどうかが判断しづらいことが悩みです。アクティブラーニングを取り入れ、生徒たちが楽しそうに授業に参加していると、それで安心してしまう教師も少なくないと思うのですが、楽しさに加えて生徒が何をどのように、どのくらい学んでいるのかを意識しなければなりません。

私はアクティブラーニングの扱いとしては、知識の引き出しを結び付けるものとして活用しています。もう少し具体的に言うと、生徒は文法や単語、話法などを学び、それを実践する場としてアクティブラーニングを活用します。すると、活動の中で生徒たちは既習内容を振り返り、活用しようとするため、活動そのものが学力向上に繋がりますし、その内容を評価に結び付けても大きな問題はありません。

理想としては、アクティブラーニングがうまく回ることで、生徒は「面白がる力」が磨かれる。すると、自分が教科書を通して学んでいる内容にも面白さを発見できるようになり、興味を持って学べるようになっていく。結果として成績も向上していくということを目指しています。ただ、今現実として見えてきているのは、差が開きがちであるということです。色々なことを面白がってどんどん取り組んでいける生徒と、そこにたどり着けずにエンタメを求めるだけになっている生徒の差は大きい。この差をどこまで許容すべきなのか?に悩んでいます。

どうしても偏差値という意味での成果がないと納得できない風潮がありますが、それ自体を無くさないといけないと思っています。評価や成果はもっと多様であるはず。学力ももちろんもっと多様です。何によって何が向上したのか、ちゃんと見取れるような学校システムにしたいですね。

会の前半で藤澤先生がICTについての話題に触れていらっしゃいましたが、英語におけるアクティブラーニングでICTが役に立つポイントについてお聞かせいただけますか?

4つの言語運用能力をそれぞれ効果的に養成することができるうえ、4つとも一緒に育てることができます。生徒が一人一台タブレット端末を所有していなかった時の授業は、アクティブラーニングにおいて、様々な種類のプリントを用意しなければならず、技巧を凝らした授業にしようとすればするほど、プリントのレイアウトに悩むこともありました。また、活動の説明に時間が取られ、何が大切か分からなくなることもありました。

しかし、生徒が一人一台タブレット端末を所有するようになってから、下記のように変化が生まれました。

プリントによる白黒での写真共有 ⇨ 静止画の共有、動画の視聴共有

視聴覚資料を使うことで、生徒たちは自身の考えを共有することができる。さらに、動画視聴が可能であることで、リスニング力も鍛えられる。

生徒が英語で意見を書き、その意見を1枚のプリントに貼り、印刷し、共有 ⇨ オンライン上で書き込めば、すぐに意見交換が可能

教師の負担減の効果だけでなく、1回の授業内で意見共有を完結することができ、生徒にとっても効果的な授業展開となる。

ICTを使うことで、大人と同じような動き方ができるようになり、生徒の現実が拡張しているのを感じます。誰かに話を聞くのにZoomを使ったり、メールでやりとりをしたり、内容をスライドにまとめたり、スケジュールを共有したり、チラシを作ったりなど、現実世界で大人がやっていることに近い(あるいは超えている)ことを生徒ができるようになりました。さらにAIを使うことでアウトプットの質は飛躍的に向上します。労力も少なくて済みます。だからこそ生徒には、その余った時間とエネルギーをエンタメ消費ではないものに使って欲しいと願っています。

AIがスピーキングをチェックしてくれるようなアプリ(ELSAとか)は単純にやっていて面白くてハマってしまうと思います!あとはオンライン留学など、簡単に海外の人と話ができる環境にあるのであれば、絶対にやった方がいいと思います。

アクティブラーニングの実践について、非常に興味深いお話をたくさんお伺いできました。では最後に改めて、ズバリ【英語教育におけるアクティブラーニングで大切な観点とは?】を教えてください。

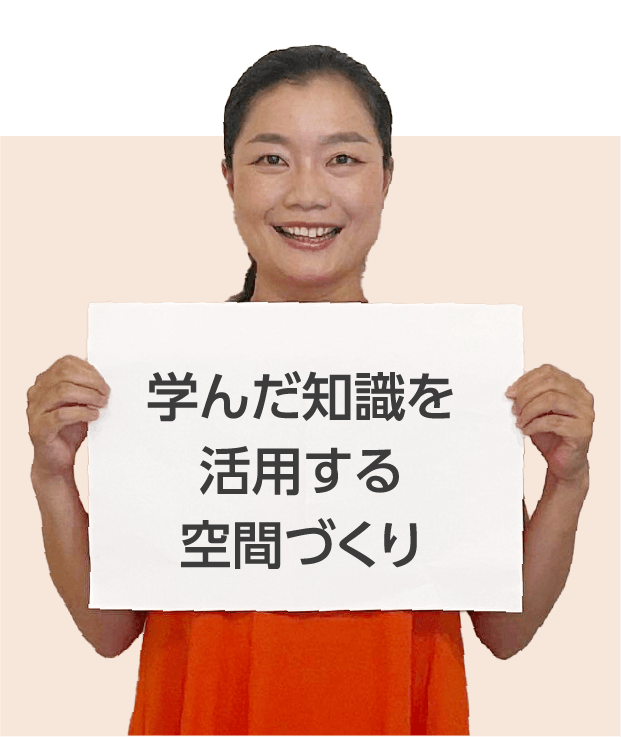

田辺 先生

「アクティブラーニングをしなくちゃ」という意識が先走ると、教師の自己満足で生徒に「活動させる」授業になってしまいます。生徒の知的好奇心を奮い立たせるのがアクティブラーニングであり、私たち教師はその空間や雰囲気を作ることを最も意識しなければならないと思います。つまり、「英語を使って活動することが楽しい」と思える授業を考案するということです。

そのためには、アクティブラーニングは既習の単語や文法、話法の知識を実践的に活用する場であるべきだと考えます。これは私のアイデアというよりもBloom's Taxonomyを基に言えることです。活動を楽しむためには、活動の中で使う単語や文法、話法を理解しなければ楽しむことができません。アクティブラーニングを通じて、新しいことを学ぶのではなく、アクティブラーニングを通じて、学んだ知識を活用し、活用する中でようやく他者や教材の中に潜む新しい価値観に触れることを楽しむことができるのではないでしょうか。

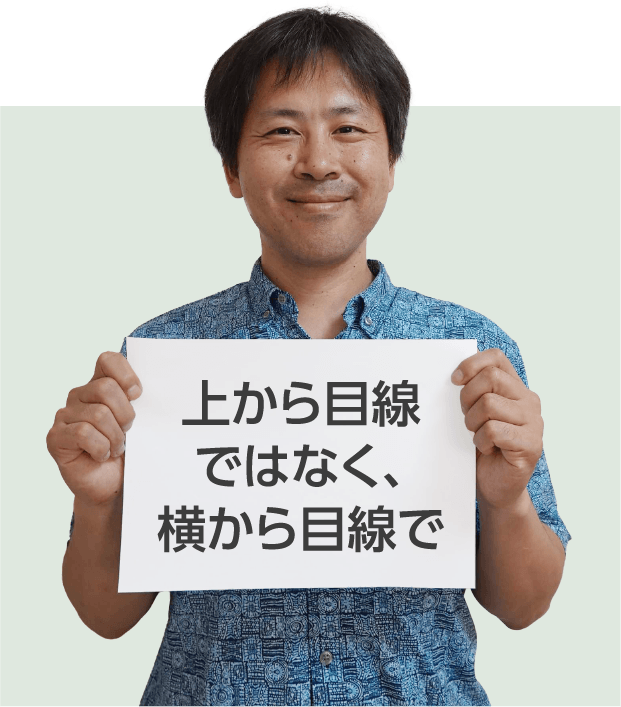

藤澤 先生

アクティブラーニングを通して、生徒の活動量が増えた時に、生徒と個別に関われる時間が増えることがアクティブラーニングの一番の魅力なのかもしれません。その時に、生徒の口から出てくることを私たち教師がどの目線で見るのかがポイントなのだと思っています。上から目線ではなく、一緒に面白がる「横から目線」で見ることができれば、生徒との関係性は必ず良くなります。そして教師のそのような場への自らの現し方はじわりと教室全体へと波及します。アクティブラーニングが効果を発揮するのはそのような土壌の上になのだと感じています。

池谷 先生

言葉はコミュニケーションの道具であり、これだけ自由自在に形を変えられる道具は他に無いと思います。だから仕掛け次第で、捉え方次第で、本当に面白いのです。ちょっと単語を変えただけで、しゃべるトーンを変えただけで、伝わり方が変わる。もちろん「伝えたい!」と思う中身があることがとても大事だし、それが言葉を学ぼうとするモチベーションになります。しかしその前に、言葉の面白さ、自由に扱って良いんだと実感することから始めるのが良いと思います!

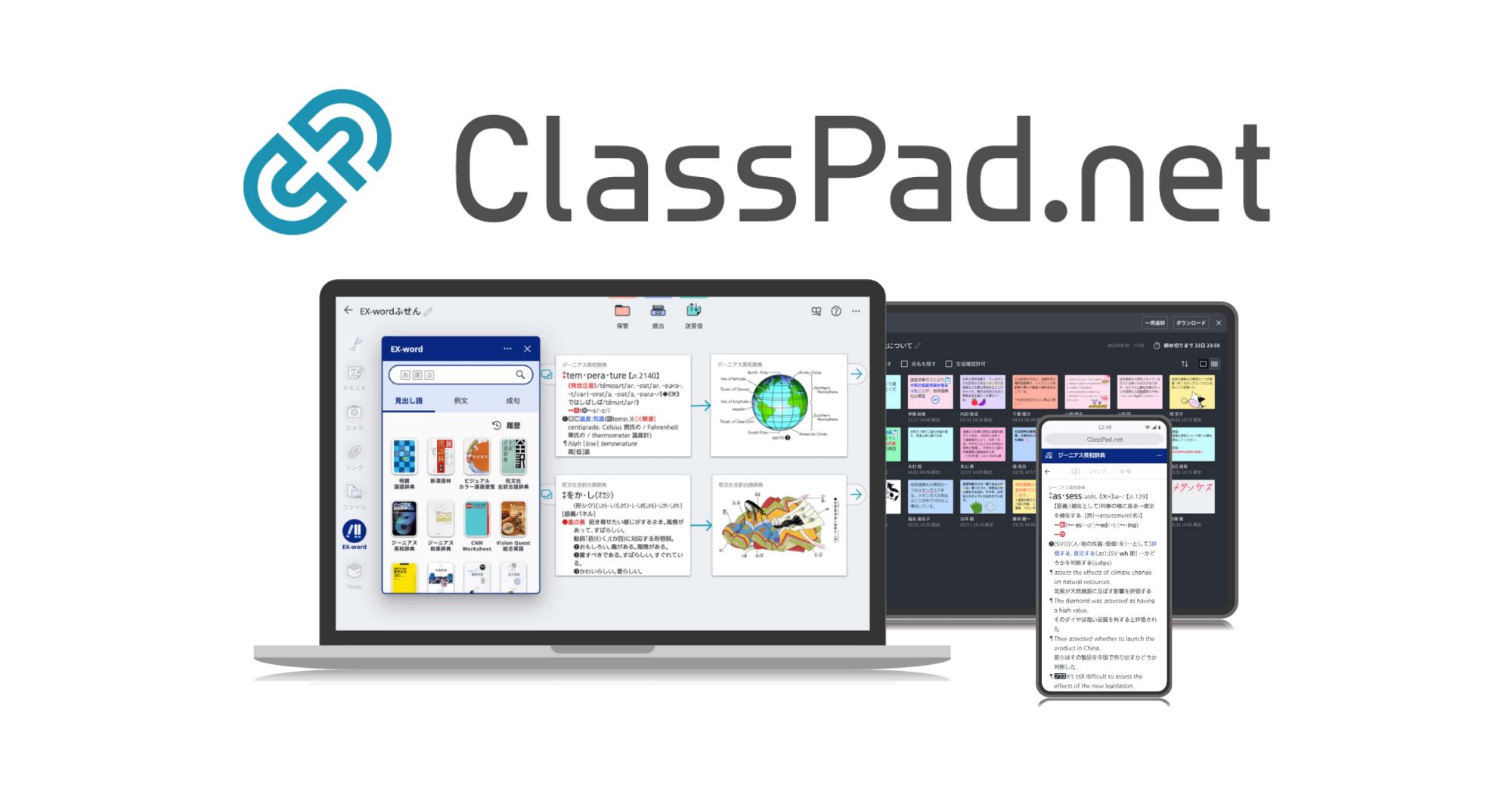

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「アクティブラーニング」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『オールインワンのICT学習アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

全国の中学校・高等学校で導入されている

ICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

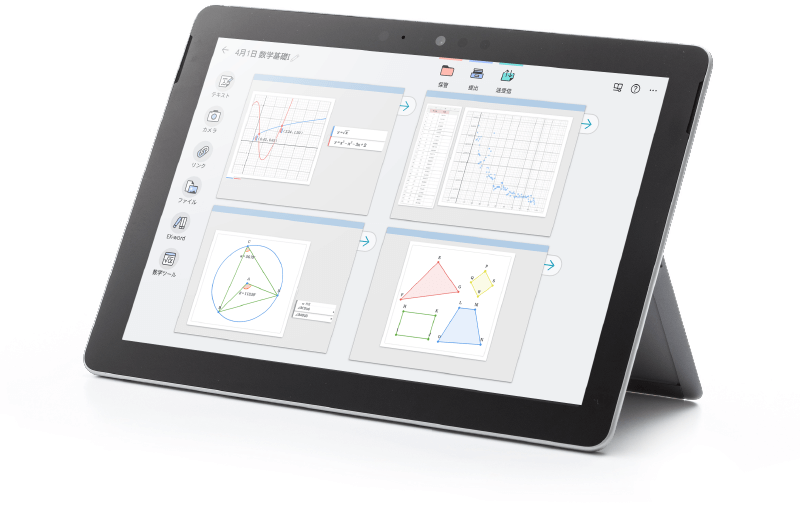

【主な特長】

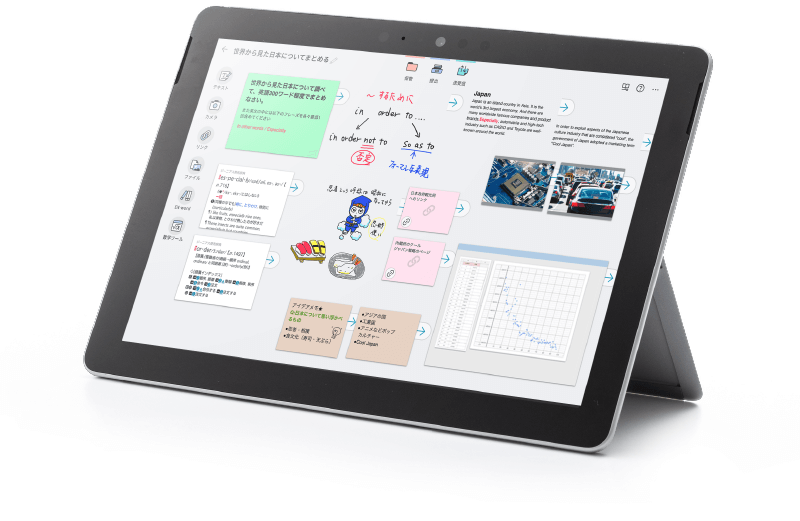

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。