Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

現役の高校教師が徹底議論!

『PBLの魅力と生徒に与える効果とは』

【著者】

芹澤 和彦

高校英語教師/教育クリエイター

現代の教育において、「PBL(Problem Based Learning / Project Based Learning)」という学びのアプローチが再び注目を集めているなか、以前の記事ではPBLとは何か、問題解決型/課題解決型の違いや探究との関連性などを解説しました。

本記事では、プロジェクトを意図した学びのデザインについて、PBLを実践されている英語科の3名の先生方に、その魅力や具体例をお話いただきました。

田辺 先生

武庫川女子大学附属

中学校・高等学校(兵庫県)

池谷 先生

追手門学院中・高等学校

(大阪府)

藤澤 先生

土佐塾中学・高等学校

(高知県)

まず、はじめに先生方にお伺いしたいのは、PBLの魅力についてです。先生方は、この学びのアプローチの魅力についてどのように考えていらっしゃるでしょうか。

学習者が受け身ではなく、プロジェクトを完成させるために、自分たちが持つ知識を絞り出したり、調べ学習をし、点で知っていることを線でつなぎ、蜘蛛の巣のように知識がつながっていくことです。コロナ禍を経て、オンライン授業が普及し、「学校で学ぶ意義」を再確認させられる現代を迎えています。一方的な講義型授業であれば、オンラインや個別学習で学ぶことができる時代になった今、学校で学習する意義として、社会性を養うためにPBLが有効的だと感じています。教科の専門性を深めるだけでなく、他者と協働する力も養うことができます。

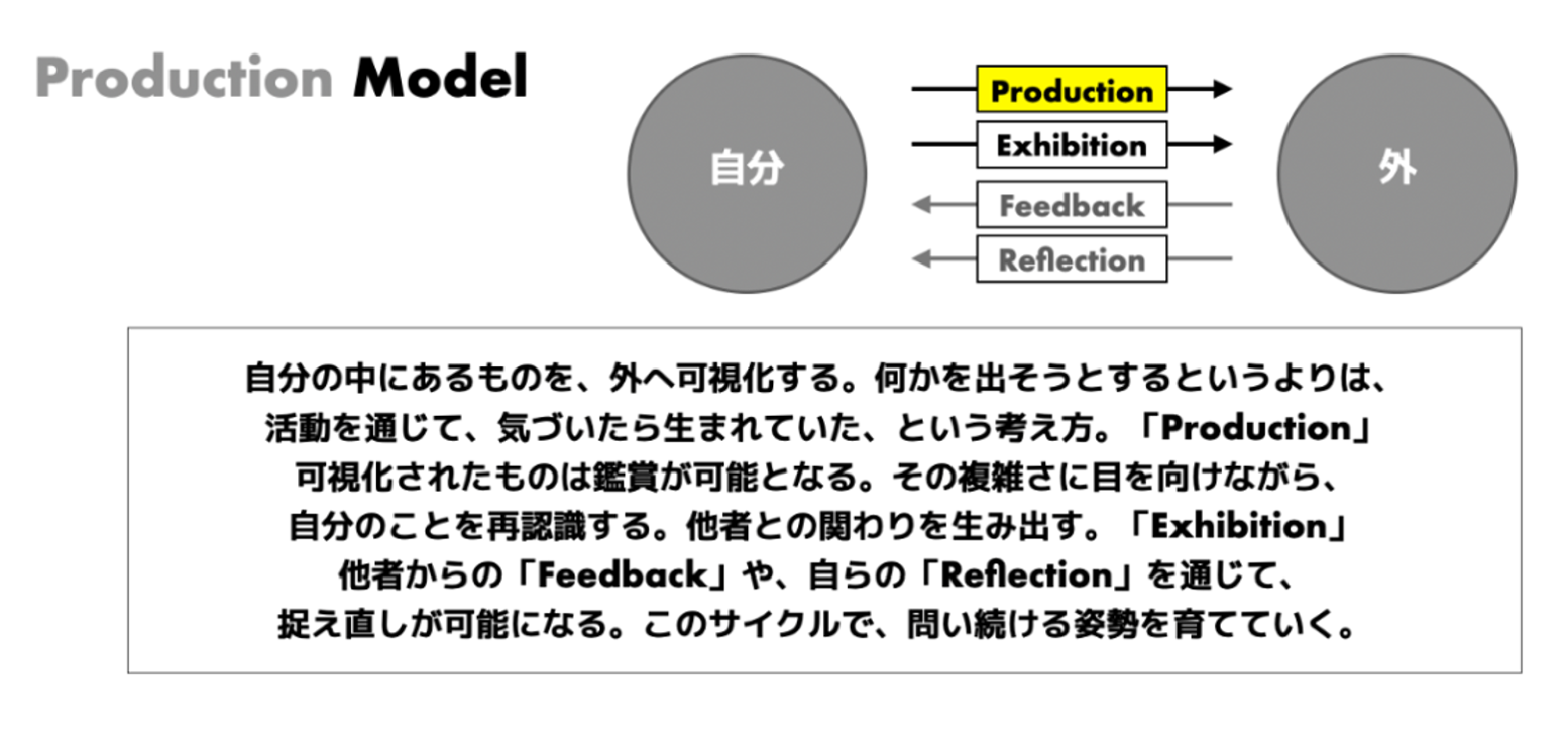

私がPBLと言う時、Project Based LearningとProduction Based Learningの二つを意味するようにしています。プロジェクトは先生からテーマが告げられるものもあれば、子どもたちがテーマを決めて取り組むものなど様々ありますが、「一定の期間において没頭する時間」と定義づけています。モチベーションを1番大事にしているということです。そして没頭するためにはプロダクションを中心に置くことが必要です。創るということですね。作品や空間、体験を創り出すプロセスにおいて、豊かな感性、人間関係、認知を育んでいくこと、それが最大の魅力です。

プロジェクト型の授業(PBL)にハマり始めた頃、大切なのは成果物のクオリティだと思っていました。でも最近気づいたのは、自分がPBLで”ブルっ”となるのは、生徒がこちらの想定の枠を飛び出していった時です。予定調和でない何かが起きた瞬間。その時、教師と生徒という関係性が瓦解し、一緒に冒険する仲間になります。この関係性がたまらないのです。

ありがとうございます。PBLの魅力が鮮明になりますね。

田辺先生がご指摘された「知識を繋ぎ、社会性を育む場」としてのPBL。池谷先生の「没頭し、創るプロセスを通じて成長する」視点。そして藤澤先生の「予定調和を超え、生徒と共に冒険する瞬間」。PBLは単なる学習手法ではなく、主体性と創造性を解放する場ですね。知識の繋がり、創造、予測不能な学びの冒険。その全てが詰まっているからこそ、これからの教育に不可欠なのだと感じます。

それでは次に、こういったPBLを経験すると、学習者はどのように変容していくか、教えていただけますか。

まずはマインドセットです。「とりあえずやってみる」というマインドセットを大切にしていますが、個人として、そして共同体としてこれができるかどうかによって、学習者たちに起きる変化は違ってきます。プロジェクトが始まった瞬間に、とりあえずやってみようという勢いやエネルギーを感じると、「今何かが起きそうな雰囲気」が漂います。みんなで何か新しいものを創ろうという希望が生まれるわけです。そのマインドセットを醸成するPBLをデザインする際には自分たちで開発したProduction Modelを意識するようにしています。

学習者がPBLに取り組み、最後に成果物を作り上げることが目的になってしまうと、PBLに取り組むことによる学習者の変容は期待できないと考えています。その活動を通して、どのような力を身につけてもらいたいのかを事前に計画し、学習者には「どのような視点で評価するのか、定期考査ではどのように出題されるのか」を時差に伝え、PBLに取り組んでもらいます。こうすると、自分の立ち位置や成長を確認しながら、生徒の成長を促進することができます。

このようにステップを踏みながら進めると、学習者の教科に関する専門的な知識が深まるだけでなく、リーダーシップが伸びる者、人を支えることが得意になる者、相談する力や、自己肯定感が上がる生徒もいます。

ありがとうございます。「とりあえずやってみる」マインドセットや、プロセスを意識しながら成長することによって、学習者は知識を深め、主体性や協働性を身に付けていくのですね。では、その変化が現れた具体的な場面として、どんな事例があるでしょうか?藤澤先生はいかがでしょうか。

ある時、学校の裏山で気になる「もの」を集めるプロジェクトを企画しました。私の中では、動植物に目を向けることを想定していました。しかし、実際に山を歩き始めた時に彼らが口にしたのは、「ゴミが落ちてる!これを拾って集めよう!」だったのです。全くの想定外。しかし、彼らは15分で袋いっぱいのゴミを集めてきました。

それを一つ一つ分類し、並べてみた時に、彼らの中には新たな衝動が生まれていたのです。「別の場所で集めて比べてみたい!」そうして、次の時間に別の場所で彼らが集めてきたのは廃タイヤの山でした。「よくもまあこんなに・・・」とあきれましたが、次の瞬間、「このままにしておくわけにはいかない。どうするこれ!?」という焦りが私の中に湧いてきました。

早速みんなで調べてみると廃タイヤは簡単には捨てられない。引き取ってもらうのにもお金がかかることが分かりました。「だから山に捨てるのか・・・」と一同納得。「さて、どうしよう?」と投げかけると、彼らはすぐに周囲の大人に相談をはじめ、学校内での有効な活用先を見つけてきたのです。このプロジェクトの着地点は当初全く私が想定していなかったものになったのですが、当初想定していたものの100倍良かったと思います。

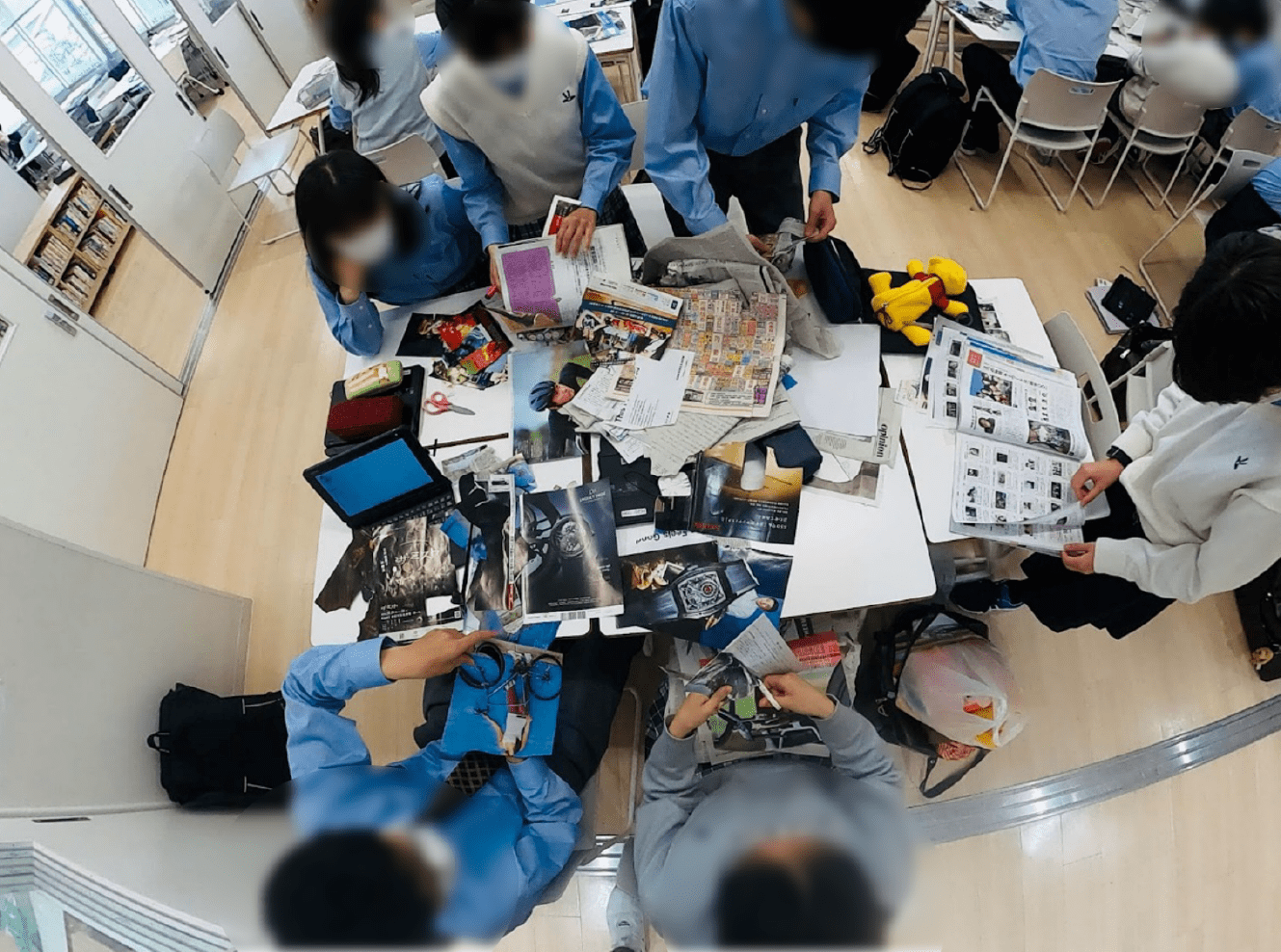

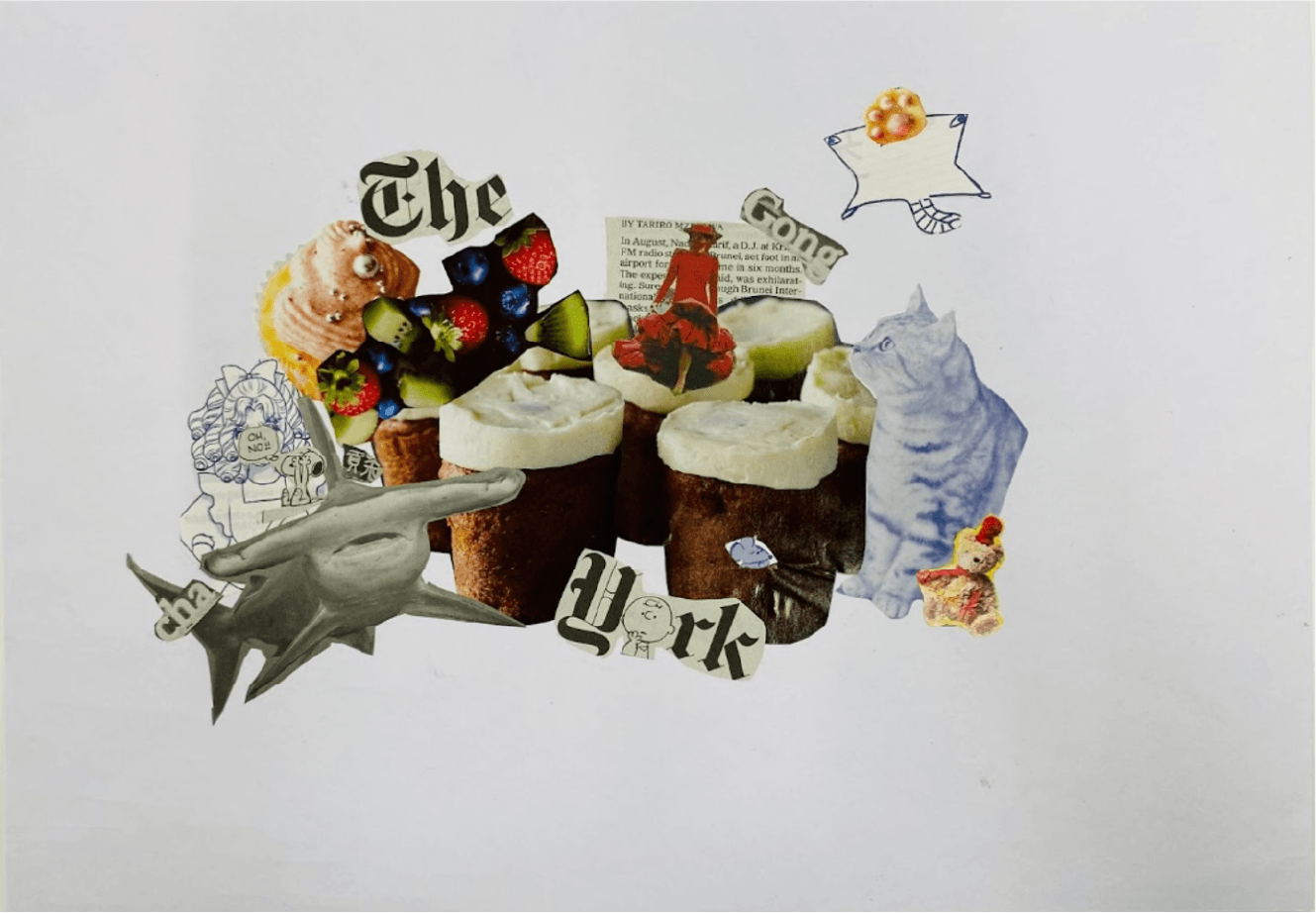

コラージュを制作するPBLを紹介します。最初の活動は、雑誌やチラシ、新聞などを見て回り、「良いな」と思ったらちぎって集める、です。この時点でとりあえずやってみる精神は解放され、自分の感性にしたがって夢中で自分にとって良いものを集めるのです。

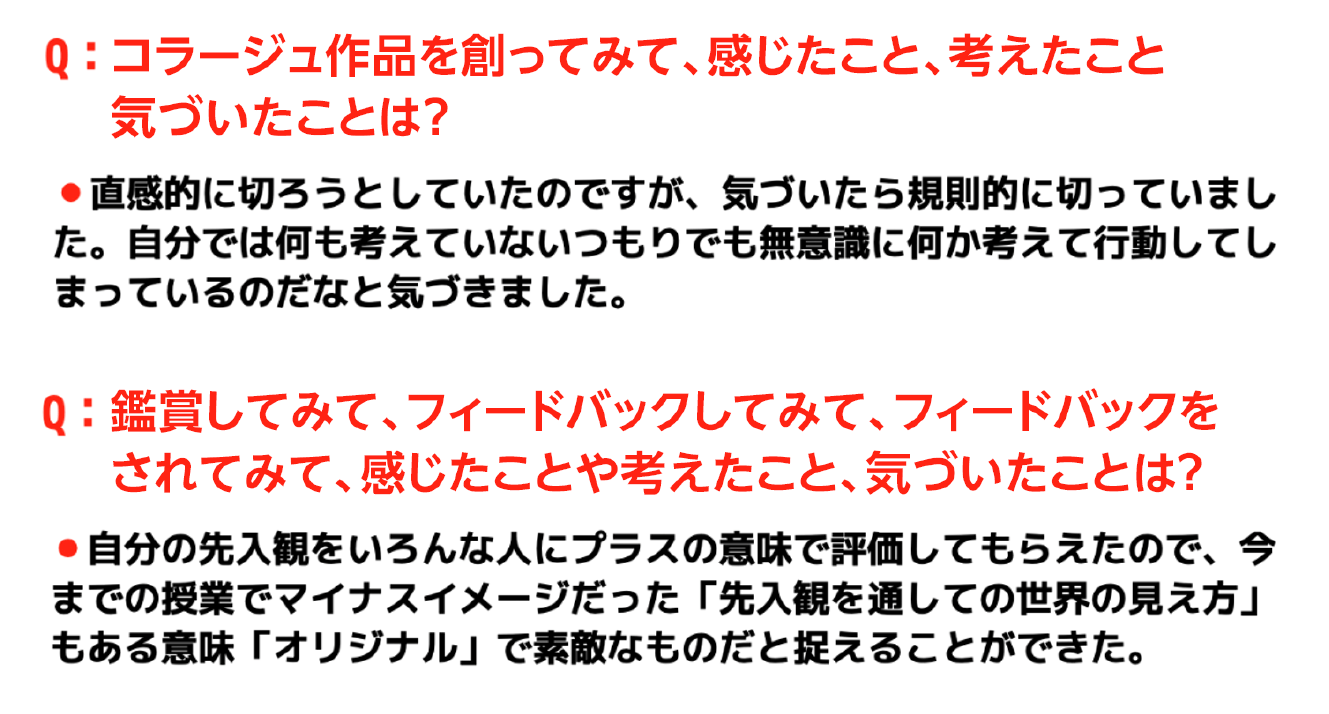

一定の時間で集め終わったら、コラージュ作品にしていきます。Productionに入っていきます。使う素材を選び、切り抜き方を工夫し、レイアウトしていきます。決断したら貼り付ける。この作品にキャプションを付けて、鑑賞会(Exhibition)をします。お互いに作品を鑑賞し、説明し、フィードバックを送る。この活動で、個人が集まった共同体であることを体感し、コレクションとしての集団性を意識できるようにしています。最後に振り返って、このプロジェクトには自分にとってどういう意味があったか、考えます。振り返ることで、自分のメンタルモデルに気づいたり、違うものの見方を獲得することができます。

以下は、学習者の振り返りの例です。

ありがとうございます。「学習者の主体性が引き出され、想定外の学びを生み出す」取り組みですね。藤澤先生のプロジェクトでは、当初の想定を超えて、生徒が自ら課題を見つけ、社会とのつながりを意識しながら解決へ向かうプロセスが生まれました。一方、池谷先生のコラージュ制作では、個々の感性が解放され、創造のプロセスを通じて共同体としての学びが深まっています。田辺先生には、PBLに取り組みたいがなかなかできない高校の先生の悩みの種である定期テストと関連させた視点で伺ってみたいと思います。田辺先生、いかがでしょうか。

紹介したいのは、英語のディベートに取り組むPBL的な活動です。といっても、一般的なプロジェクト型の学習よりも狭義で、定期テストという制約の中で実施したプチPBLです。最終的には、ALTとのマンツーマンテストや定期考査でのリスニング・読解問題を通じて、学びの成果を確認できるように設計されています。

まず、ディベートに必要な口語表現や関連単語を学び(Input)、お題に対してPro(賛成)とCon(反対)の意見を3つずつ考えることからスタートします。Reason(理由)、Example(例)、Opinion(意見)の3つの視点を持つことで、論理的な主張の組み立てを意識させます。

次に、自分の意見に対する反論を考え、その反論への再反論を作ることで、議論の深まりを促します。最初は個人で考えますが、次第にペアやグループで議論し、英語でのやり取りに慣れていきます。討論のプロセスを通じて、論理的思考力や表現力、即興力を鍛え、仲間との協働を通じて学びを深めるのが狙いです。

最後には、ALTとのマンツーマンディベートに挑戦し、定期考査ではリスニングや読解問題としてディベート形式の出題がされます。ディベートを通じて得た力が、テストの結果だけでなく、生徒自身の成長実感につながるように設計されています。

ありがとうございます。田辺先生のディベートのご実践は、PBLのエッセンスを取り入れながら、定期テストという制約の中でも実施できる形を模索されたものですね。生徒が論理的に思考を深め、議論を通じて表現力を鍛えるプロセスが組み込まれている点が印象的です。

さて、ここまで皆さんにPBLの実践をご紹介いただきましたが、最後にご自身のご経験を踏まえて、他の先生(読者の方)へ「こういうことに注意した方が良いよ」というアドバイスがあれば教えていただけますか。

プロジェクト型の授業でも、予定調和的に進めることは(おそらく)できます。その方が教員としては安心でしょう。しかし、学びが本来こんなにもダイナミックなものであるということを教えてくれるのは、思い切って身を委ねた時です。プロジェクト型の授業を媒体として、「学ぶことって楽しい!」と思う生徒と教員が増えてくれることを願っています。

「どうすれば学習者が没頭するか?」考えて授業をデザインすることが大切です。体験をデザインするという視点です。空間のしつらえ、道具の使い方、適切な活動、人の動き。上田信行先生が提案するK「空間」D「道具」K「活動」H「人」を参考にしてみてください。教科書という道具を使ってPBLを実施することももちろん可能です。学習者が本当に面白いと感じる授業は、教科学習法に凝りすぎることではなく、環境のデザインによって見えてくるでしょう。

PBLとは、私は「生徒の協働的学びの場」、「得た知識を発信する場」、そして「創造性を豊かにする場」だと思っています。PBLを通して「プロジェクトの完成度」を評価するのではなく、その過程を生徒と教員が楽しみながら、育み合い、それを評価し、最終的にPBLを通じて生徒が何を学んだのかを評価すべきだと思います。よって、PBLに取り組むにあたって注意したいのは、それを勘違いして、プロジェクトそのものの成果・達成度を評価しないことです。

ありがとうございます。皆さんのお話を通して、PBLの魅力と実践のポイントが改めて浮かび上がりました。

藤澤先生のお話からは、学びは本来ダイナミックなものであり、思い切って身を委ねることで、教師自身も「学ぶことの楽しさ」を実感できるということが伝わってきました。予定調和ではなく、学習者が枠を超えて成長する瞬間こそがPBLの醍醐味なのですね。

池谷先生からは、学びに没頭するためには「体験のデザイン」が重要であり、空間、道具、活動、人の動きを意識することがPBLをより深いものにするという視点をいただきました。PBLは特別な環境でなくても、教科書という道具を活用する形でも実践可能だという点は、多くの先生方にとって大きなヒントになるのではないでしょうか。

田辺先生のお話では、「定期テスト」という制約がある中でも、PBLのエッセンスを取り入れることは可能であり、小さなスケールでまずは挑戦してみることが大切だと教えていただきました。評価との接続を意識しながらPBLを設計することで、負担を抑えつつ、学びの効果を最大化する工夫ができるのですね。

PBLは特別なものではなく、「まずはやってみること」から始まる。そして、教師が環境を整え、学習者が主体的に動き出すことで、その可能性は無限に広がっていきます。

本日は貴重なお話をありがとうございました!

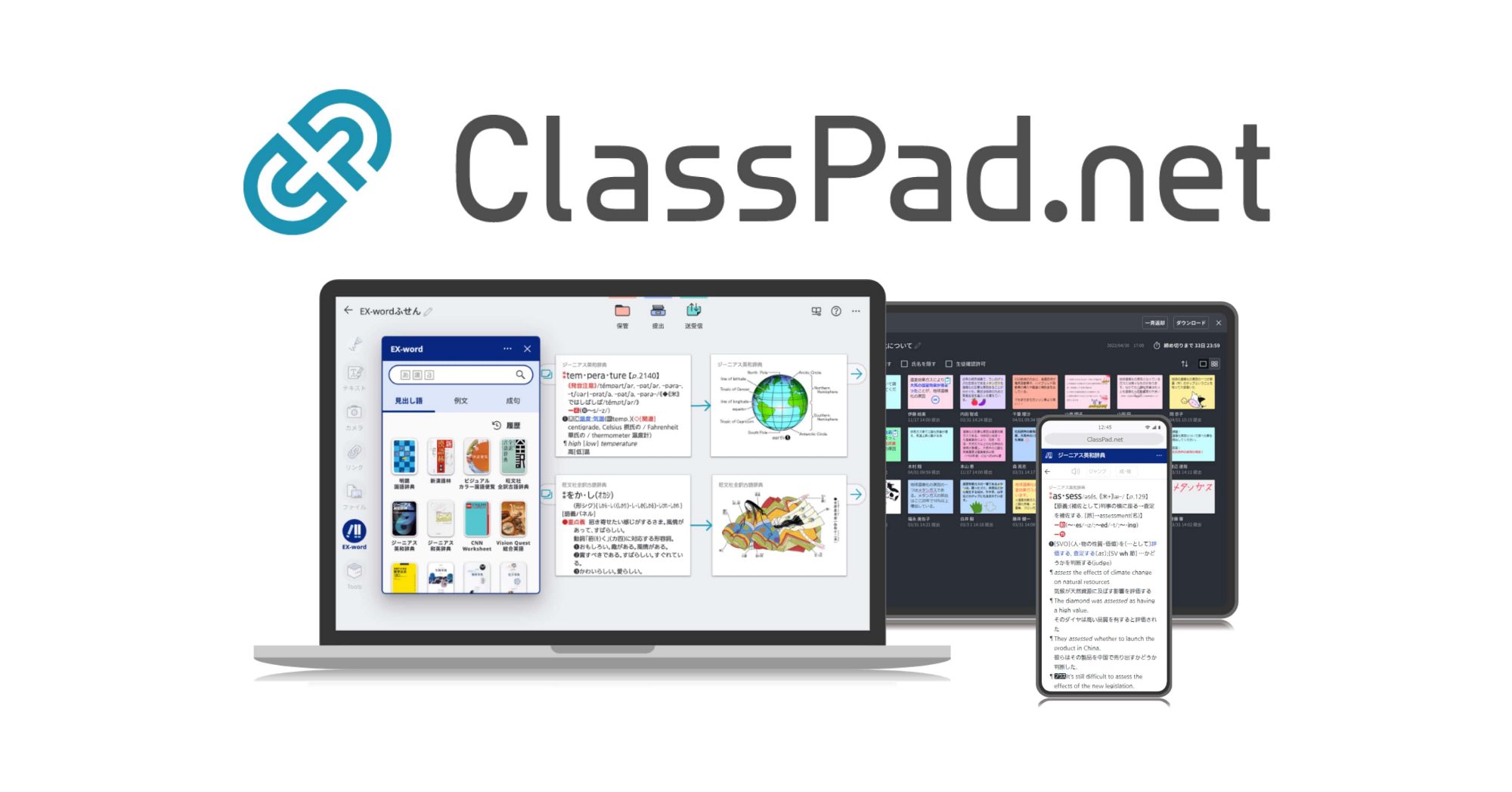

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究的な学び」「主体的・対話的で深い学び」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『授業特化型アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教師/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

【関連コラム】

全国の中学校・高等学校で導入されている

ICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

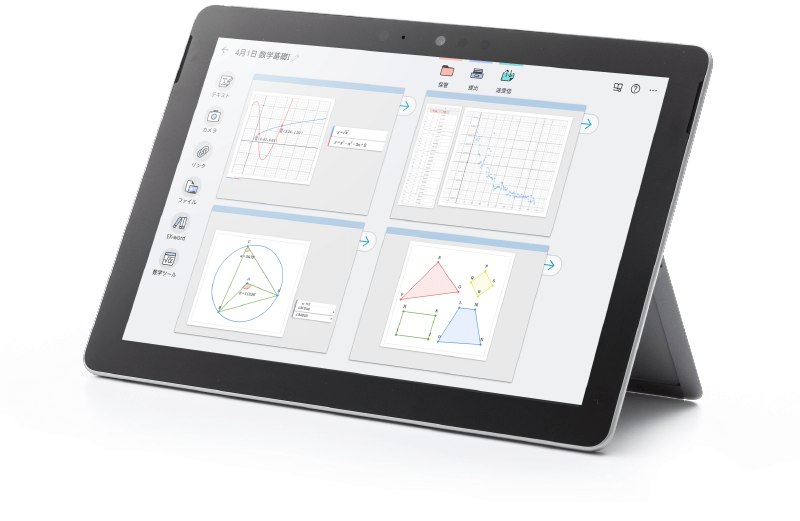

【主な特長】

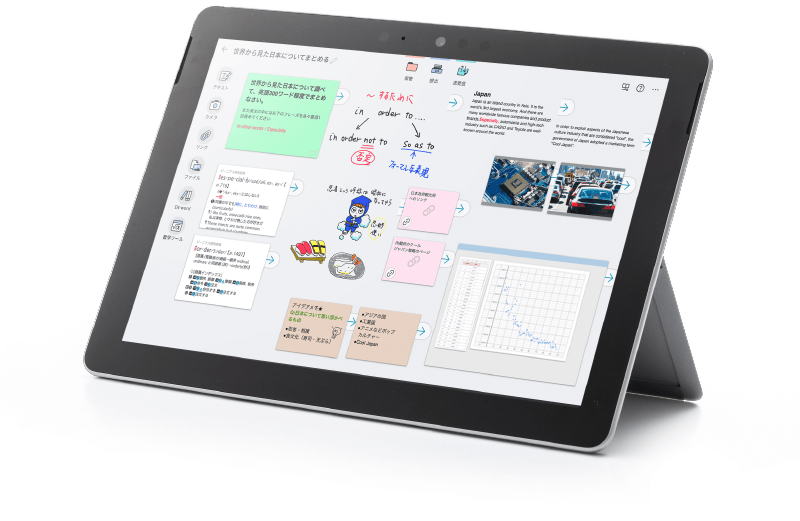

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。