Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

クリティカルシンキングとは?

教育現場での重要性・育成方法・実践事例まで解説

社会が急速に変化し、膨大な情報が飛び交う現代において、子どもたちが自らの力で考え、未来を切り拓く力を身に付ける重要性が高まっています。その中核となるのが、物事を鵜呑みにせず、多角的な視点から本質を捉える「クリティカルシンキング(批判的思考)」です。

ここでは、クリティカルシンキングの基本的な考え方から、教育現場で求められる理由、そして授業での育成方法まで、具体的なポイントや実践事例を交えて解説します。

クリティカルシンキング(批判的思考)とは?

クリティカルシンキングとは、ある事柄について、「本当にそうなのだろうか?」「なぜそう言えるのだろうか?」と意識的に問いを立て、客観的な事実やデータに基づいて多角的に分析し、論理的に思考を深めていくプロセスのことです。

日本語では「批判的思考」と訳されますが、これは単に他者の意見を否定したり、間違いを指摘したりすることではありません。

ここで言う「批判」とは、「物事を吟味し、検討する」という意味合いです。感情や主観に流されることなく、情報を鵜呑みにせず、一度立ち止まって「前提は正しいか」「根拠は十分か」「他の考え方はないか」と健全な疑いの目を持つことで、より本質的で納得感のある結論を導き出すための思考法と言えます。

今クリティカルシンキングが求められる3つの理由

なぜ今、クリティカルシンキングが重要視されているのでしょうか。その背景には、現代社会の大きな変化があります。

① 複雑性の高い世の中への対応力が必要になったから

現代は、「VUCA(ブーカ)の時代」と呼ばれています。

● Volatility(変動性)

● Uncertainty(不確実性)

● Complexity(複雑性)

● Ambiguity(曖昧性)

現代は、過去の成功体験や既存の知識だけでは対応できない未知の課題が次々と生まれています。

そのため、前例のない問題に直面したときに、問題を発見して課題を設定し、情報を多角的に分析・解釈し、最適解を導き出すことが必要となります。クリティカルシンキングは、この「正解のない問い」に立ち向かうために役立ちます。

② 情報社会におけるリテラシーを身に付ける必要があるため

インターネットやSNSの普及により、私たちは誰もが簡単に膨大な情報にアクセスできるようになりました。しかし、その中には信ぴょう性の低い情報や、意図的に作られたフェイクニュース、極端な意見なども含まれています。

こうした情報の中から信頼できるものを見極め、物事の本質を捉えることは、現代を生きる上で必須のスキルです。クリティカルシンキングを働かせることで、情報の発信源や背景を意識し、一方的な意見に流されることなく、自分自身の頭で考えて判断する情報リテラシーを養うことができます。

児童・生徒がクリティカルシンキングを身に付ける3つのメリット

クリティカルシンキングを身に付けることは、子どもたち・若者たちの学習や将来に多くのプラスの効果をもたらします。

① 問題解決能力が向上する

クリティカルシンキングを身に付けると、問題が発生した際、表面的な事象にとらわれず、「なぜこの問題が起きたのか?」という根本的な原因を掘り下げて考えられるようになります。

例えば、ある問題に直面した際、「本当にこれが根本の原因なの?」「他の視点から見るとどうだろう?」「この解決策で、予期せぬ結果が起こる可能性は?」といった問いを通じ、多角的に状況を分析できるようになります。

② 物事の本質を捉える力が身に付く

クリティカルシンキングでは、常識や当たり前とされていることに対しても、「本当にそうだろうか?」と問い直すことが大切です。

こうした考え方が身に付くと、物事の裏に隠された前提や本質を見抜く洞察力が養われます。学習面においては、公式や年号をただ暗記するだけでなく、その背景にある意味や繋がりを理解することで、より深く、応用力の高い学びに発展させることができるでしょう。

③ 主体的な進路選択が可能になる

クリティカルシンキングは、生徒一人ひとりの進路選択にも役立ちます。「自分は何に価値を感じるのか」「なぜそれを学びたいのか」「そのために、どのような道筋があるのか」といった本質的な問いに向き合う思考プロセスそのものが、クリティカルシンキングの実践といえます。

クリティカルシンキングを身に付けることで、「偏差値が高いから」「有名な学校だから」といった表面的な情報や他者の評価に流されることなく、教育内容や校風が自らの興味・関心、将来の目標と合致しているかを多角的に検討し、判断できるようになります。これは、自らの意思でキャリアを設計する「生きる力」を育むことに他なりません。

クリティカルシンキングを身に付けないことのデメリットとは

クリティカルシンキングが身に付いていないと、影響力のある人物や、専門家とされる人の発言を無条件に信じてしまったり、SNSなどで多数派に見える意見に安易に同調してしまったりしやすくなると考えられます。

自分で吟味・検討するプロセスを怠ることで、誤った情報に基づく判断や、他者の意見に流されるリスクが高まります。これは、学習面だけでなく、友人関係や将来の選択においても、主体性を失い後悔につながる可能性があります。

学校でクリティカルシンキングを教える際のポイント

クリティカルシンキングは、特定の教科で教えるものではなく、あらゆる教科の学びの中に組み込むことができます。学習指導要領で示される「生きる力」における言語活動の充実は、クリティカルシンキングを養うことと深く結びついています。

① 事実を正確に理解し他者に的確に伝える

クリティカルシンキングの第一歩は、対象となる物事や情報を正確に理解することです。

そのためには、文章や資料を読む際に、「何が書かれているのか(事実)」と「それについてどう思うか(意見)」を区別して捉える訓練が大切になります。

例えば、新聞記事を題材に、事実として報じられている部分と、記者の意見や考察が述べられている部分に線を引いて分ける訓練があります。読み取った事実を要約し、自分の言葉で他者に説明することで、情報を客観的に捉え、的確に伝達する力が養われます。

② 考えを伝え合い、自分と集団の考えを発展させる

クリティカルシンキングは他者との対話を通じて成長します。なぜなら、自分の考えを伝え、他者の意見に耳を傾け、共通点や相違点を見つける中で、一人では気づかなかった視点や考えの偏りを発見できるためです。

グループディスカッションやディベートは、そのために有効な方法と言えるでしょう。「なぜそう考えるのか?」という根拠を常に問いつつ、互いに意見を交わして議論を深めることで、自分の考えを客観的に見つめ直し、より論理的で多角的な思考に発展させられます。

クリティカルシンキングを身に付ける上で大切なのは、結論を一つにまとめることではなく、対話のプロセスそのものです。

③ 互いの存在について理解を深め尊重する

多様な価値観が共存する現代社会では、自分と異なる意見や文化を持つ人の存在を理解し、尊重する姿勢が不可欠です。クリティカルシンキングはその土台となります。

例えば、社会問題について考える際は、賛成・反対の立場だけでなく、異なる背景を持つ人々の捉え方を考えることが大切です。「なぜ、あの人はそう考えるのだろう?」と相手の立場や背景を想像し、その考えの根拠を探ることで、安易な決めつけや偏見を乗り越え、相互理解を深めることができるでしょう。

学校教育におけるクリティカルシンキング実践事例

独立行政法人教職員支援機構(NITS)が公開している「アクティブ・ラーニング授業実践事例」の中から、我孫子市立我孫子中学校での事例を紹介します。

千葉県の我孫子市立我孫子中学校の社会科で、クリティカルシンキング(批判的思考力)の育成を目的とした授業が実践されました。この授業では、「多数決は民主的な決め方か?」という問いを探究するため、構成員ではないキリギリスが登場する「アリの王国」という仮想シナリオが用いられました。

授業は、生徒が当たり前だと考えていた「多数決」について、問いを投げかけることから始まります。当初、生徒たちは多数決を民主的だと考えていましたが、グループでの議論を通じて「少数意見が反映されない」といった問題点に気づき、その前提が揺らぎ始めます。

生徒たちは、この寓話を人間社会の状況に置き換えることで、さらに思考を深めました。その中で、「キリギリスも税金を払っているならパンを与えないのは差別である」「日本国憲法第25条の生存権を考えると、キリギリスにも生きる権利がある」といった、法や人権、公正さの視点を取り入れた意見が提出されました。これは、与えられた設定から視点を転換し、物事の本質を多角的に捉える思考のプロセスです。

最終的に生徒たちは、多数決のルールそのものよりも「互いの意見を尊重し、対話すること」が民主的な決定の前提であるという結論に至りました。この授業は、生徒が常識としていた事柄を問い直し、視点を切り替えて本質を考察する、思考の変容を促す実践となりました。

出典:アクティブ・ラーニング授業実践事例|独立行政法人教職員支援機構

クリティカルシンキング教育への「ClassPad.net」の活用

クリティカルシンキングを育むためには、情報を整理・分析し、考えを可視化できるツールがあると、強い味方になります。カシオのICT学習アプリ「ClassPad.net」は、そのための様々な機能を提供しています。

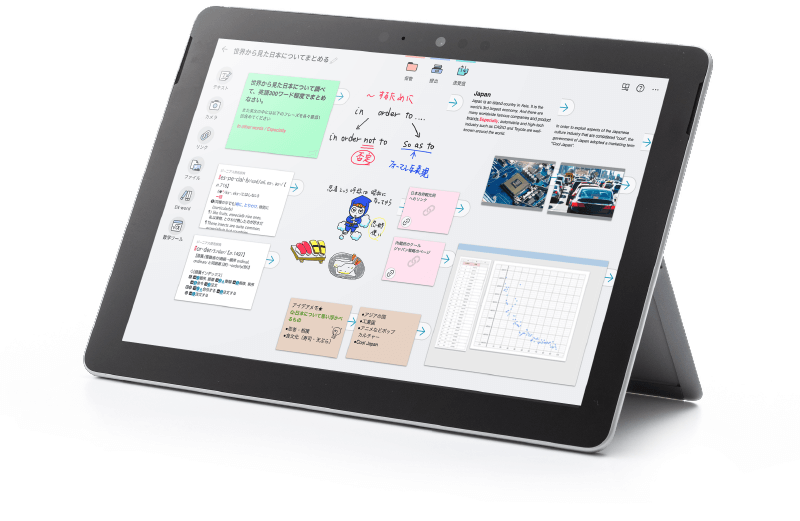

① 情報を整理・分析し、多角的な視点を養う「デジタルノート」

「ClassPad.net」のデジタルノート機能を使えば、テキストだけでなく、PDF、画像、手書きの図などを一つの画面に集約できます。

様々な情報を並べて比較したり、関係性を線で結んだりすることで、物事を多角的に分析し、思考を整理・構造化する助けになるでしょう。

グループで一つのノートを共同編集すれば、他者の意見を取り入れながら考えを発展させる協働的な学びもスムーズに行えます。

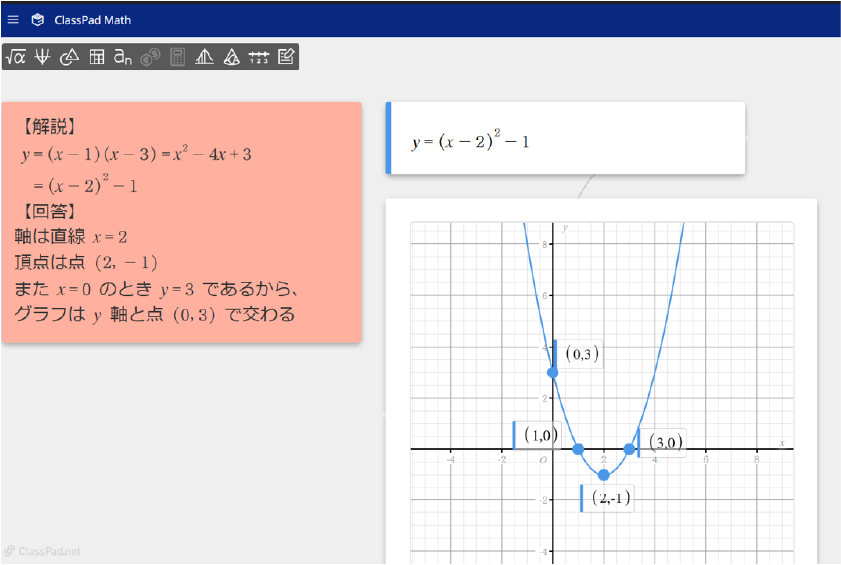

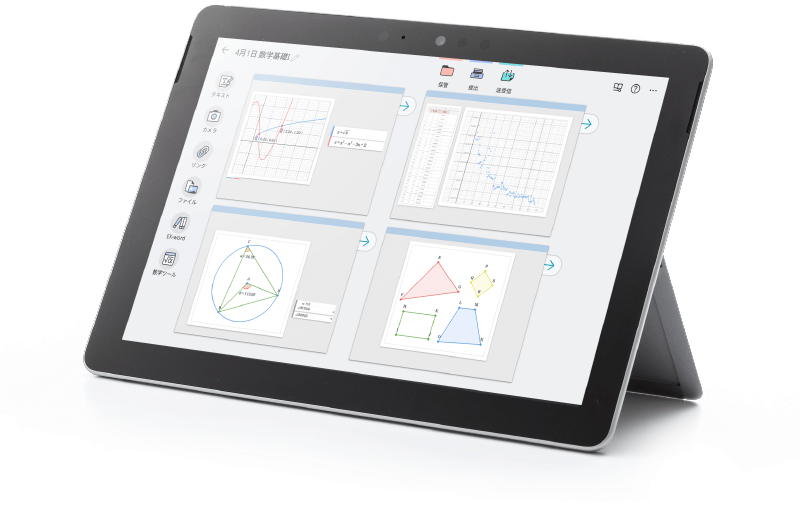

② 論理的に考え、仮説を検証する力を体験的に学ぶ「ClassPad Math」

数学や理科の授業では、グラフや図形を動かしながらその性質を探究できる「ClassPad Math」が役立ちます。

例えば、関数のグラフの係数を変化させるとグラフの形がどう変わるかを視覚的に確認したり、図形を動かして「どんな三角形でも内角の和は180度になるか?」といった仮説を検証したりできます。

このような試行錯誤のプロセスは、論理的に考え、根拠に基づいて結論を導き出すクリティカルシンキングを体験的に学ぶ機会となります。

③ 信頼できる情報で思考の土台を固める「EX-word」

クリティカルシンキングの土台は、信頼できる情報と知識です。「ClassPad.net」には、EX-word から 厳選された辞書・参考書が搭載されています。

不確かなネット情報に頼る前に、まずは信頼性の高い辞書で言葉の正確な意味や背景知識を調べる習慣をつけることで、より質の高い思考や議論につなげられます。

まとめ

クリティカルシンキングは、これからの社会を生きる子どもたちにとって不可欠なスキルといえるでしょう。

情報を鵜呑みにせず、多角的な視点で物事を捉え、自分自身の頭で考える力は、あらゆる学習の土台となると共に、生徒一人ひとりが主体的に人生を築いていくことにつながります。

日々の授業の中で、生徒に「なぜ?」と問いかけ、対話を促し、多様な考えに触れる機会を意識的に設けること。それが、クリティカルシンキングを育む第一歩となるでしょう。

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究的な学び」「主体的・対話的で深い学び」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『授業特化型アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

全国の中学校・高等学校で導入されているICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。