Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

反転授業(反転学習)完全ガイド

メリット・課題・成功のポイントと事例まで解説

近年、文部科学省は、社会の変化により、子どもたちが自らの力で考え、未来を切り拓く「生きる力」の重要性を伝えています。この力を育む授業スタイルとして、全国の教育現場で「反転授業」が注目されています。

「反転授業」とは、その名の通り、これまで当たり前だった「授業」と「宿題」の役割を“逆転”させる試みです。

ここでは、反転授業の基本的な考え方から、具体的なメリットや問題点、そして日々の授業で実践するためのポイントまで分かりやすく解説していきます。

反転授業とは?授業と宿題を逆転し、主体的な学びを促す授業スタイル

反転授業は、とてもシンプルな発想から生まれた学習方法です。これまでの授業では、先生が教室で新しいことを教える時間を持ち、子どもたちは家に帰ってから宿題で練習問題を解くことを行っていました。

しかし、反転授業ではこの流れをひっくり返します。児童生徒は画像や映像などを通して家庭で知識を学び、教室ではその知識を使って問題演習やグループでの話し合い活動に取り組みます。

つまり、授業が「知識を教え込む場」から「知識を使ってみる場」へと変わります。これにより、先生の役割も、一方的に話す解説者から、子どもたちの学びを横で支え導く「ファシリテーター(伴走者)」へと変化しやすくなります。

反転授業が注目される理由

では、なぜ今、この反転授業が注目されているのでしょうか。その背景には、現代の教育が目指す姿と関わる、いくつかの理由があります。

理由1:子どもが主役の「アクティブ・ラーニング」を実現できるから

「主体的・対話的で深い学び」や「アクティブ・ラーニング」の実現に、反転授業は効果的です。ただ講義を聞く学習よりも、グループで討論したり自ら体験したりする学習の方が、より児童・生徒が主体的に学びをつくっていく姿がみられるようになります。

理由2:ICT環境の普及が後押ししているから

GIGAスクール構想によって、子どもたち一人ひとりが学習用端末を持つ環境が整いました。インターネット環境があれば、家庭でも質の高い映像教材などに手軽にアクセスできるため、こういった環境要因も、反転授業の導入を後押しする大きな理由です。

理由3:新しい時代に求められる力を育めるから

これからの社会では、知識を覚えていること以上に、その知識をもとに問題を発見したり、他者と協力して新しい価値を生み出したりすることが求められます。反転授業における教室での対話や協働学習は、まさにこうした問題発見の機会を提供し、コミュニケーションする力を育む絶好の機会となるのです。

反転授業の成り立ちと広がり

反転授業は、2007年にコロラド州の高校化学教師ジョナサン・バーグマンとアーロン・サムズが始めたことを契機に広まりました。

彼らは当初、部活動などで授業を欠席しがちな生徒のために、授業の様子を録画して提供し始めました。すると、欠席した生徒だけでなく、授業に出席した生徒も復習のために映像を活用し始め、学習効果が高まることに気づいたのです。

出典:THE JOURNAL『Flipped Learning Founders Set the Record Straight』

この発見により、知識を学ぶことは映像に任せ、教室では生徒の個別指導や応用活動に時間を充てるという反転授業の原型が生まれました。

その効果が認められると、反転授業は全米、そして世界へと広がりました。その後日本でも導入が進み、特に学習指導要領で「主体的・対話的で深い学び」が重視されるようになってからは、その実現に向けた有効なアプローチとして、多くの学校で反転授業が広がりつつあります。

反転授業(反転学習)の4つのメリット

反転授業を導入することは、子どもたちはもちろん、教える側にも多くのメリットをもたらします。

① 自分のペースで学習を進められる

反転授業では映像教材が、子どもたち一人ひとりの強い味方になります。授業と違い、分からないところは何度でも見直せますし、得意なところは少し早送りして見ることもできます。

「授業についていけないかも」という不安を抱える子も、自分のペースでじっくり取り組めるため、安心して教室での活動に参加できます。逆に、理解の早い子は、空いた時間でさらに発展的な学びに挑戦することも可能です。

② 授業中の対話や協働学習が活発になる

反転授業を導入すると、これまで時間の制約で実施が難しかった、ディスカッションやグループワーク、学び合いの活動にも時間を使いやすくなります。

子どもたちは、予習で得た知識を土台にしているので、「なるほど、そういう考え方もあるのか」「私はこう思うな」といった、より深いレベルでの対話が生まれます。静かだった教室が、子どもたちの活気あふれる「学び合いの場」に変わっていくのを実感できるはずです。

③ 主体的な学習により意欲向上に繋がる

反転授業は、「やらされる勉強」から「自ら学ぶ勉強」への転換を促します。予習を計画的に進めることで自己管理能力が育ち、授業では予習したことを使って活躍できるため、子どもたちは達成感や自信を得やすくなります。

勉強の面白さに気づき、「もっと知りたい」という知的好奇心が刺激されることで、学習への意欲が自然と高まるでしょう。

④ 生徒一人ひとりの理解度を把握しやすい

子どもたちが問題に取り組んだり、話し合ったりしている姿を直接見ることで、「あ、この子はここでつまずいているな」「このグループは面白い視点で議論しているな」といった、一人ひとりの理解度や思考のプロセスが明確に把握できます。

テストの点数だけでは見えなかった子どもの成長や課題に気づけるため、より一人ひとりの状況に応じた、きめ細やかな声かけやサポートが可能になります。

導入前に知っておきたい3つの課題

多くのメリットがある一方で、反転授業を始めるにあたっては、いくつか知っておきたい問題点もあります。事前に知っておくことでスムーズな導入に繋がるはずです。

① 事前学習をしない生徒への対応

いくら周知しても、現実には予習をして来ない生徒や「動画を一応見たが内容を理解できなかった生徒」が出てくることも想定しなければなりません。そのままでは、そうした生徒は授業についていけず、周囲の学習にも支障を及ぼしかねません。

この対応として、事前学習しやすい工夫(例えば動画時間を短く区切る、視聴チェックテストを課す等)や、予習内容の理解度チェック(オンライン小テストやワークシート提出)を授業冒頭に行い、未理解の生徒には補講や個別指導でフォローする仕組みが必要です。

つまり、反転授業では授業前後に教師が追加対応すべき事柄が増える可能性があり、その負担も考慮しなければなりません。

② 各家庭のデジタル格差も影響する

反転授業は多くの場合、ICT機器の活用を前提としています。GIGAスクール構想により1人1台の端末が普及しましたが、その活用は家庭環境に左右されます。

例えば、家庭に安定したWi-Fi環境がなかったり、あっても通信速度が遅かったり、あるいはデータ通信量に制限があったりすると、映像教材の視聴が困難になる場合があります。また、兄弟で端末を共有していたり、家庭に静かに学習できる場所がなかったりすることも学習の質に影響するでしょう。

そのため、学校は各家庭の状況を把握し、必要に応じて映像をダウンロードしてオフラインで視聴できる形式で教材を提供したりするなど、すべての生徒が平等に参加できる具体的な対策を講じる必要があります。

③ 事前準備など教員への負担が増える

反転授業では、教員の準備負担が大幅に増える可能性があります。特に、質の高い予習用の映像教材を自作する場合、内容の構成から撮影、編集作業に至るまで、多くの時間と専門的なスキルが要求されます。

既存の教材を選定する場合でも、数あるコンテンツの中から自分の授業に最適なものを見つけ出し、必要に応じてカスタマイズする手間がかかります。一方で、自作にこだわらず既存の教材を活用・共有することで負担を減らす工夫も考えられます。これは、自治体や学校単位で教材を蓄積・共有していく仕組みづくりが求められます。

ただ、そうはいっても、授業の進行も従来とは異なるため、生徒たちが主体的に取り組めるような、魅力的で深い学びに繋がるグループワークや演習問題を考案するには事前準備が必須です。こうした新たな業務は、特に導入初期において教員の大きな負担となり得ます。

反転授業を成功に導く4つのポイント

反転授業を軌道に乗せ、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかのコツがあります。ここでは、成功の鍵となる4つのポイントを紹介します。

① 質の高い予習教材を準備する

子どもたちが「面白い!」「分かりやすい!」と感じるような教材を用意することが、質の高い反転授業を行うための第一歩です。

例えば、映像教材であれば、長々と話すのではなく5~10分程度の短いものにしたり、途中で簡単なクイズを入れたりする工夫が大切です。また、質の高い既存の映像コンテンツを探すのも良い方法です。

② 授業デザインと学習環境を工夫する

反転授業では、授業中の活動が生徒主体で円滑に行えるような指示や環境整備が必要になります。例えば、グループ討論を取り入れるなら座席配置やグループ分けを事前に決めておく、発表があるなら必要機材や時間配分を考慮する、といった準備です。予習内容を確認するためにミニテストやウォーミングアップの質疑応答をする場合は、リズムよく冒頭に設ける(帯活動)ことで、スムーズに授業本題へ移行できるようになります。

生徒が迷わず活動に入れるよう見通しを示した進行案内を提示しつつ、活動中も教師は必要に応じて各グループに介入・支援をします。特に最初のうちは生徒も戸惑うことがあるため、授業の目的を明確に伝え、安心して参加できる雰囲気づくりを心がけます。授業中は時間配分に余裕を持ち、討議や演習が十分行えるよう調整することが必要です。

③ 効果的にアウトプットできる授業を行う

授業デザインにも関連しますが、予習で得た知識を授業で単に確認するだけでは、反転授業の効果は十分に活かせません。授業を、知識を使って思考を深め、対話し、表現する「アウトプットの場」にすることが重要です。

生徒自身が「予習での学びが、今日のグループワークに役立っている」と実感できるような、事前学習と授業の繋がりを意識して授業を設計することが、反転授業を成功に導く鍵になります。

④ 生徒と共に授業を創る

反転授業は「教える側がすべてを決める授業」ではなく、生徒自身が問いや学びの進め方に関わる余地を持てる授業です。

たとえば、予習で気になったことを授業冒頭で共有したり、グループごとに展開の仕方を選んだりすることで、生徒の当事者意識が高まります。また、授業後のふりかえりで出てきた気づきを次の授業づくりに活かすことで、「自分たちの学びが授業を動かしている」という実感が生まれます。生徒と共に授業を創る意識を持つことで、反転授業はより豊かな学びの場になります。

反転授業の実践事例

遊学館高等学校では、カシオの「ClassPad.net」を活用し成果を上げています。

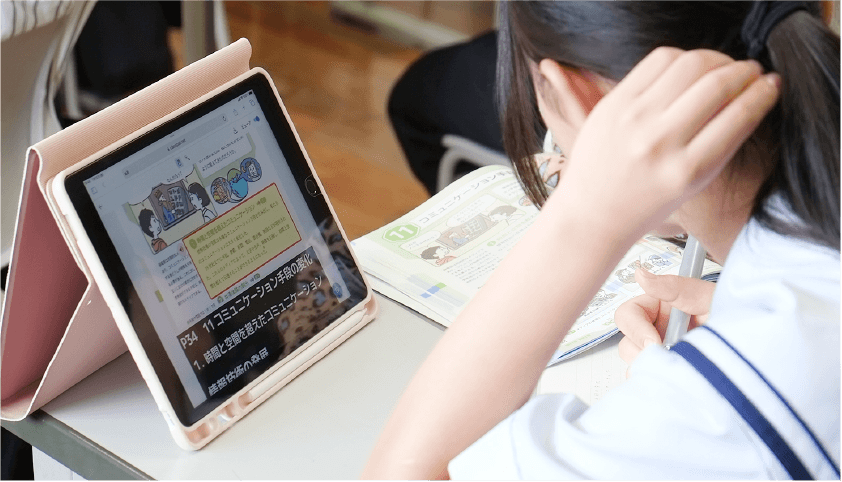

導入以前、生徒は黒板の内容をノートに書き写す作業に追われ、先生の話をじっくり聞いたり、深く考えたりする余裕が生まれにくい課題があったそうです。そこで、「ClassPad.net」を使って、授業で用いるノートを事前に生徒へ配信する反転授業の形式を導入。生徒は授業前に内容を確認し、ある程度の予備知識を持った上で授業に臨めるようになりました。

この取り組みにより、まず、生徒の授業への参加姿勢が大きく変わったそうです。ノートに書き写す必要がなくなったことで、これまでうつむきがちだった生徒たちが、授業中はほぼ全員、顔を上げて先生の話に集中するようになりました。

その結果、先生が話す教科書以上の深い内容や背景知識まで吸収する余裕が生まれ、授業の理解度が格段に向上しました。ICTの活用が、授業時間を「深い学びの場」へと変え、生徒の知的好奇心を十分にくすぐるために有効であることを教えてくれる事例といえるでしょう。

導入/実践事例:遊学館高等学校『メディアの発明と歴史を辿る情報の授業』

「ClassPad.net」が可能にする効果的な反転学習

反転授業の質を高めるためには、ICTツールの活用が効果的です。カシオのICT学習アプリ「ClassPad.net」は、反転授業に役立つ様々な機能を備えています。

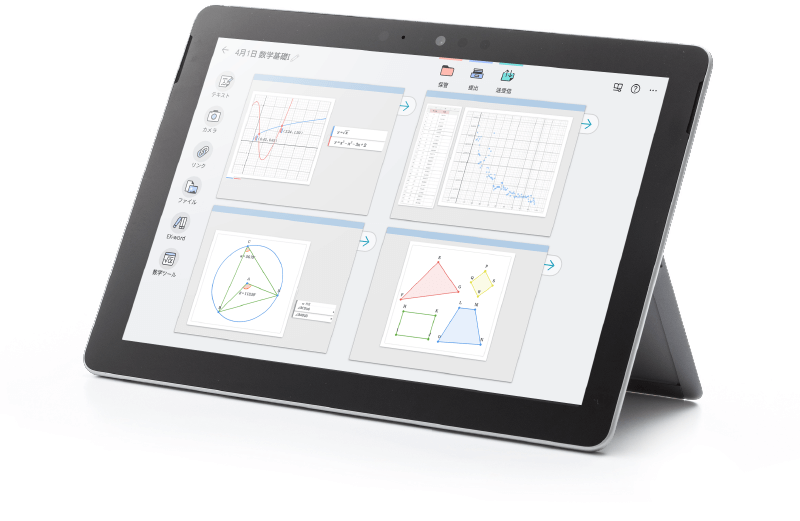

① 多様なデジタルツールによる直感的・視覚的な学習支援

「ClassPad.net」では、オンライン辞書、デジタルノート、数学ツールなどがシームレスに利用できるため、子どもたちは複数のアプリを切り替える手間なく学習に没頭できます。

例えば、予習教材を読む中で分からない言葉があれば、その場ですぐに内蔵の辞書で意味を調べられます。数学では、関数のグラフの係数を動かして形が変わる様子を観察するなど、インタラクティブな操作を通じて、抽象的な概念を直感的に理解できるでしょう。

このように、学習の流れを止めない「ClassPad.net」のシームレスなツール連携が、子どもたちの効率的で深い学びをサポートします。

② 書く・見る・操作する 多様な学習スタイルへの対応

予習段階から授業中の活動まで、「ClassPad.net」は多様な学び方に柔軟に対応します。ある生徒はキーボードで考えをまとめるのが得意かもしれませんし、別の生徒は手書きで図やイラストを描きながら思考を整理するかもしれません。

デジタルノート機能では、こうした多様な入力方法に対応するだけでなく、教師が作成した動画や教材をノート上に添付して配布することも可能です。生徒はその動画を視聴しながら、同じ画面でメモを書き込んだり、図を描いたり、辞書で調べたりといった活動を一か所で行えます。

「書く」「見る」「操作する」といった学習活動をひとつの環境で完結できるため、学びの流れを止めずに効率的で深い学びを実現します。反転授業の予習・授業本編の両方で効果を発揮する機能が揃っています。

③ 学習履歴の記録・共有による効果的な振り返り

自宅での予習も、授業中の演習やグループワークも、「ClassPad.net」ひとつで完結できます。予習段階では教材の視聴やメモ書き、調べ学習を行い、授業中はそのまま同じプラットフォーム上でグループワーク機能を使って意見交換や共同編集を実施可能です。

子どもたちが取り組んだノートや課題はすべてデジタルデータとして蓄積され、「学習ポートフォリオ」が形成されます。これにより教員は、一人ひとりの理解度やつまずきの傾向を具体的に把握し、次の授業計画や個別フィードバックに活かせます。

生徒自身も、自分の学習を振り返ったり、クラスやグループでノートを共有して互いの考えから学び合ったりできます。反転授業で求められる予習・演習・振り返りのすべてを支える機能が揃っている、それが「ClassPad.net」です。

まとめ

反転授業は、これからの社会を生きる子どもたちにとって不可欠な「生きる力」を育む授業スタイルです。

知識を学ぶだけでなく、それを使って考え、対話し、表現するための土壌を育むこのアプローチは、あらゆる学習の土台となるでしょう。

日々の授業の中で、子どもたちに「なぜ?」「どう思う?」と問いかけ、対話の機会を意識的に作る。その時間を確保するための強力な方法が、反転授業です。まずは一つの単元から試してみてはいかがでしょうか。

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究的な学び」「主体的・対話的で深い学び」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『授業特化型アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

全国の中学校・高等学校で導入されているICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。