Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

AI教育のメリットとリスク

現場の先生3名の声から探る学びの未来

教育現場における生成AIの利用をめぐって、「学びを広げる新しいツール」としての期待と、「生徒の思考力低下や誤情報のリスク」を懸念する声が入り交じっています。禁止か容認かをめぐる議論は続きますが、重要なのはAIをどう位置づけ、学びの質をどう守るかです。

本記事では、AI教育のメリットとデメリットを整理し、文部科学省のガイドラインで示された考え方を踏まえながら、現場の先生3名へのインタビューから見えてきたリアルな視点をご紹介します。AIと辞書をどう使い分け、生徒の学びを支えるのか、そのヒントを探ります。

AI教育がもたらすメリット

AIの教育利用は、生徒たちの学びにどのような豊かさをもたらすのでしょうか。ここでは、AIがもたらす二つの大きなメリットについて見ていきます。

① 生徒一人ひとりに合わせた学習の支援

これまで教員が個々に対応することが困難だった、生徒一人ひとりの学習進度や理解度に完全に合わせた個別最適化学習を、AIによって支援できる可能性があります。

その中心となるのが、アダプティブラーニング(適応学習)と呼ばれるシステムです。このシステムでは、生徒の解答データや学習履歴といった情報をAIが分析し、個々の習熟度を把握します。そして、その分析結果に基づき、AIは生徒一人ひとりにとって最適な難易度の問題や、補強が必要な学習コンテンツを自動的に提供する仕組みです。

例えば、ある生徒が数学の特定分野でつまずいているとAIが判断すれば、基礎に立ち返るための復習教材を用意し、反対に、単元を習得した生徒には応用問題を出題するといったことが可能になります。

AIによる個別最適化学習は、教員の役割にも変化をもたらします。AIがデータ分析を担うことで、教員は生徒の学習意欲を高めることや、より人間的なコミュニケーションといった、教育の本質的な活動に注力しやすくなるのです。

② 生徒の創造性を引き出すアイデアの補助

AIは、生徒の創造性を引き出し、思考の幅を広げる補助ツールとしての可能性を秘めています。特に、レポート作成や探究学習など生徒自身の発想力が求められる場面で、「思考の壁打ち」相手として優れた機能を発揮します。

生徒が自らのアイデアをAIに入力すると、AIは学習した膨大なデータに基づいて、多様な視点や関連する概念、あるいは全く新しい切り口のアイデアを提案します。これにより、生徒は自分一人では思いつかなかった発想に触れることができ、思考の行き詰まりを打開するきっかけを得られるのです。

AIは、創造的な活動への心理的な障壁を下げてくれるでしょう。

AI教育において向き合うべき課題とは

しかし、AIの教育利用には向き合うべきいくつかの問題点も存在します。そのリスクを正しく理解し、解決していくことが課題となります。

① 思考停止とハルシネーション

AIの利用において特に深刻なのが、生徒が自ら考えることをやめてしまう「思考停止」のリスクです。

AIを使うことで、本来時間をかけて行うべき調査や分析、考察といったプロセスを省略させてしまう可能性があります。その結果、生徒が自らの頭で考える習慣を失い、批判的思考力なども育まれなくなることが懸念されるのです。

探究の授業は、生徒たちが主体的に問いを持ち、問題を見つけ、課題を設定し、解決に向けて行動を起こすための学びを通して、生徒の批判的思考や問題発見そして価値創造の力を養う非常に貴重な学びの機会です。しかし、現場の先生方からは、アイデアの発想から表現までを生成AIに任せてしまうケースがあるという声も聞きます。中には良い着想を持ちながらも言語化に苦戦し、その部分をAIに委ねている例もあるようです。もちろん活用の仕方次第で支援的な役割を果たすことも期待できますが、著作権侵害や剽窃といったリスクに加え、自ら考え抜く力が徐々に弱まってしまうのではないかという危惧も拭えません。

もう一つの問題は「ハルシネーション」の危険性です。ハルシネーションは、AIが事実に基づいていない情報を、あたかも事実であるかのように出力してしまう現象です。この二つの問題が組み合わされると、生徒がAIの出力を鵜呑みにし、誤った情報を信じてしまう負のスパイラルを生み出す危険性があります。

② 情報の真偽を確かめる「情報活用能力」の育成が重要に

AIの回答が常に正しいとは限りません。そのため、AI時代の教育においては、情報の真偽を自らの力で見極める「情報活用能力」の育成が、これまで以上に重要な意味を持ちます。

情報活用能力とは、課題や目的に応じて情報を収集・整理・分析し、その結果をまとめて表現・発信する能力のことです。ここには、AIから得た情報を鵜呑みにせず、必ず複数の信頼できる情報源と照合して裏付けを取る習慣も含まれます。

AI時代の教育においては、生徒に「何を信じるか」を教えることから、「どのように検証すべきか」を教えることへと移行する必要があります。

AIのデメリットを補う「辞書」の3つの価値

AIが抱えるこうした問題点を補い、より質の高い学びを実現する存在として、今あらためて「辞書」の価値が見直されています。

① 信頼性:学習の土台となる確かな情報

AIがもたらす情報の不確実性に対し、辞書は「信頼性」のある情報を提供してくれます。辞書には、言語や各分野の専門家による長年の研究と、編集者による厳密な校閲プロセスを経た情報が掲載されており、その正確性は極めて高いレベルにあります。

AIが生成する情報が常に検証を必要とする「仮説」であるとすれば、辞書が提供する情報は学習の土台にできる「公理」に例えることができるでしょう。辞書は、生徒が確かな知識の上に自らの思考を構築していくための重要な役割を果たします。

② 探究性:知的好奇心を刺激し、思考を深める

辞書を「引く」行為には、知的好奇心を刺激し思考を深める「探究性」が含まれています。

AIが最短距離で答えを提示するのに対し、辞書を引く行為は一見非効率に見えるかもしれません。しかし、ページをめくる中で様々な単語や用例、関連語句が自然と目に入ることが、「言葉との偶然の出会い」となり、新たな知識への扉を開くきっかけになります。オンライン辞書でも、関連語や用例へのリンクをたどる中で思いがけない発見があり、同様の知的な連鎖反応を生み出すことができます。

一つの言葉から別の言葉へと芋づる式に知識を探求していくプロセスは、生徒の学習意欲を高め、自ら学ぶ習慣を育む上で極めて有効です。

③ 統一性:クラス内の認識のズレや混乱を防ぐ

生徒が異なる情報源を用いると、その定義やニュアンスに差異が生じ、議論の混乱や停滞の原因となることがあります。しかし、クラス全員が同じ辞書を使えば情報の「統一性」が保たれます。

紙の辞書を揃えるのも一つの方法ですが、ClassPad.netのオンライン辞書を活用すれば、授業中に生徒全員が同じ環境で参照でき、よりスムーズな学習が可能です。こうした辞書機能は、授業中の認識のずれを防ぎ、クラス全体のコミュニケーションを支える役割を果たします。

AIと辞書の「使い分け」が鍵に。

文科省ガイドラインに沿った指導法

AIと辞書、それぞれの長所を活かすために、教育現場ではどのような指導が求められるのでしょうか。文部科学省の「初等中等教育段階におけるAIの利活用に関するガイドライン」を参考にしながら、具体的な指導法を考えていきましょう。

出典:AIの利用について|文部科学省

① 暫定ガイドラインが示す「AIとの向き合い方」

文部科学省の「初等中等教育段階におけるAIの利活用に関するガイドライン」では、AIを、思考や学習を補助・拡張する「道具」として捉えることを推奨し、以下のような利活用例と、不適切と考えられる例を挙げています。

【学習場面において利活用が考えられる例(抜粋)】

・一定の議論をした上で足りない視点を見つけるために活用する

・英会話の相手として利用する

・プログラミング制作の補助として使う

・外国人児童生徒等の日本語学習の補助として使う

【不適切と考えられる例(抜粋)】

・コンクール作品やレポート・小論文をAIで生成し提出すること

・詩や俳句、音楽・美術など、生徒の感性や独創性を重視する場面で安易に利用すること

・定期考査や小テストで利用すること

AIは、生徒の思考を代替させるものではなく、生徒自身の学びを保障するための線引きが重要であると強調されています。各教育現場では、こうした考え方を踏まえた上で、利用の適否を判断する必要があります。

AI教育をどう活かす?先生方のリアルな声をご紹介

文科省のガイドラインでは、AIを学びを補助・拡張する「道具」として捉えることが示されています。しかし、実際に授業でAIや辞書をどう使い分け、生徒にどのように指導していくかは、現場の先生方にしか分からない難しさがあります。

ここでは、日々の授業でAIや辞書を活用している3名の先生にお話を伺い、AI教育の可能性と課題について語っていただきました。

関西大学中等部・高等部

堀尾 美央 先生(英語科)

【辞書とAIの使い分けについて】

辞書は「読む」、AIは「創る」

辞書は「読むもの」です。調べるだけでなく、教科書のように例文や語法など多くの情報を一度に得られるため、特に精読の場面で有効だと感じています。

一方でAIは、単なる調べものに使うだけではもったいないと考えています。例えば授業でよくある「日本文化の紹介」を生成AIならどう提示するかを見せてみたり、自分が書いたエッセイを評価させたりといった、クリエイティブな活動で活用するのが効果的です。

生徒に個別でAI活用を促すことは今のところ多くはありませんが、調べ学習で利用する際にはファクトチェックの重要性を伝えるようにしています。

【授業におけるAIの活用方法】

AIは疲れ知らずの「スピーキングパートナー」

最近は教材づくりにAIをよく活用しています。特にWebアプリ開発で、状況設定を行ったChatbotを利用し、英語レベルがあまり高くない生徒を対象にスピーキングの足がかりをつくるようにしています。ChatGPTの音声モードは、生成AIが優れたスピーキングの相手となってくれる上、自分が発した英語がスクリプトとして残るため、客観的な振り返りや内省にも役立ちます。

実際、CELTAの面接練習にも活用しましたが、生成AIは tireless(疲れ知らず)で、同じトピックでも繰り返し練習できる点が非常に有意義でした。ただし、これは自己学習を進められるアドバンスラーナーに適していると感じています。

【AI教育についての想い】

「授業デザインありき」で考えるAI導入

正直に言えば、教育現場での生成AI導入は慎重に行うべきだと考えています。生成AIにはハルシネーションの危険性、安易な利用による著作権侵害や剽窃、思考力の低下といった課題も伴います。結局は「授業デザインありき」での活用が前提であり、明確な目的を持たずに安易に使うのは避けるべきだと思います。

私自身は、生徒が直接AIを活用するよりも、教員が授業の中に新しい要素を取り入れるために活用することに価値を見出しています。生成AIは、生徒が自ら疑問を持ち、問いを立てるような能動的な学習環境の中でこそ真価を発揮するものです。その環境をまず整えることこそ、教員の役割ではないかと考えています。

武庫川女子大学附属中学校・高等学校

田辺 瑞歩 先生(英語科)

【辞書とAIの使い分けについて】

時短のAI、思考を深める辞書

AIは結局、こちらが求める情報だけを返してくれるもので、ある意味「都合の良い情報」しか得られません。

一方で辞書は、こちらが必要としていない情報も含めて幅広く掲載されているため、知識を横に広げることができます。AIに辞書と同等の知識を一度に求めても、それには限界があると感じています。

生徒の活用に関しては、時短で意味を調べたいときや、使い方の正誤を確認したいときにはAIを用いても良いと思います。しかし、単語の意味や文脈をじっくり読み解く「熟読スタイル」の学習では、辞書を使いながら、その単語から派生する関連事項にも理解を深めてほしいと考えています。

【授業におけるAIの活用方法】

模擬国連もディベートも、AIは頼れる相棒

探究の時間では、模擬国連やディベート大会に取り組むことがあります。その際、生徒たちはアイデア出しのためにAIを積極的に活用しています。

例えば模擬国連では、テーマに応じて各国の担当を割り振り、生徒が自ら「実態把握」や「解決策の検討」のためにAIを利用します。ただし、得られた情報については「リソースの時期が新しいか」「信頼できる出典か」を必ずダブルチェックさせています。

ディベート大会でも同様です。あるテーマについて賛成・反対の両立場から意見を考えますが、さらなるアイデア出しや、想定問答の準備にAIを活用します。ディベートでは相手の意見に対する論理的な反論も問われるため、賛否両方の意見をAIで補強し、そのすべてに対して反論を準備します。この際も模擬国連と同じく、情報の新しさと信頼性の確認を徹底させています。

【AI教育についての想い】

AIを規制するのではなく、学びの環境を整える

生徒たちはすでに様々な場面で自然にAIを使い始めています。その現状を教員が理解し、学校教育の環境づくりに反映させる必要があると考えています。

私が担当する英語や探究の授業では、生徒がAIを活用することを前提に課題を設定しています。逆に、AIに頼らず自分の力で考えてほしいときや、アイデア出しをしてほしいときには、家庭学習ではなく授業内で時間を取り、教師の監督のもとで取り組ませるようにしています。

また、中学生でも多くがスマートフォンを所持しており、家庭の判断次第でAIと触れ合う機会も増えています。そうした状況を踏まえると、子どもたちはすでに学校外でAIを使い始めているのに、学校教育の中では規制ばかりが目立ち、本来学ぶべきポイントを逃してしまっているケースも多いと感じます。

私自身の持論ですが、「学校教育の現場」は子どもたちにとっての社会勉強の場でもあります。だからこそ、社会の実態をありのまま教育に反映し、AIとの向き合い方についても「ただ規制をかける」だけではなく、「何を学んでほしいのか」を明確にした上で、その規制が必要かどうかを議論すべきだと思います。

白陵中学校白陵高等学校

山科 祐一 先生(国語科)

【辞書とAIの使い分けについて】

関心を広げるAI、確実に学ぶ辞書

紙や電子辞書を使うか、AIやネット辞書を使うかは、生徒への持参物の指示の違いに過ぎず、問題はありません。ただ、AIとネット辞書の関係では競合する面もあります。

言葉の意味を調べるだけであれば、辞書の方が必要な情報を網羅的に列挙してくれる点で優れています。しかし、AIに類義語や対義語を尋ねれば、辞書と同等の回答を得られることもあります。これを「積極的な学び」と捉えるならば、AI活用も有効でしょう。

つまり、言葉から広く関心を広げていくのであればAI、正確な情報を確実に吸収するならば辞書、と考えています。

【授業におけるAIの活用方法】

AIと共に創るビジネスプランや作品分析

探究的な学びとして、スタートアップビジネスを企画する授業では、ビジネスプランについてAIに相談しながら調べ、創業計画書を作成させています。

また、作品の鑑賞や評価に関しては、複数の生成AIによる分析結果を読み比べ、その違いがなぜ生じるのかを考察する活動にも取り組んでいます。

【AI教育についての想い】

生徒にどのような力を育んでほしいのか──AIが投げかける、本来考えるべき教育の本質

AIに読書感想文を書かせると、生徒が育む力は「表現力」から「編集力」へとシフトします。AIの登場により、今取り組んでいる課題が生徒にどんな力を育てる意図を持っているのかを丁寧に説明する必要が出てきました。困り事といえば困り事ですが、よく考えれば本来取り組むべき課題でもあります。

AIを活用すべきか否かという議論にとどまらず、「育てたい力は何か」「そのためにどの手法が適切か」を考えることが重要だと思います。AIによってこれまで育成できなかった力が育てられる可能性がある一方で、それが教育指導要領に沿っているのかも問われます。

たとえば、読書感想文をAIで補助し「編集力」を伸ばせても、それは国語科の教育目標として「表現力」を自力で培うことに勝るのかどうか。個々の教員の判断に任せてしまうと、教育が偏るリスクもあります。AIを肯定するか否定するかという二元論を超え、「どの力を育てたいのか」を共通認識として議論し、教育現場が一枚岩で考えていける時代になることを願っています。

教師のリアルな声から見えるAI教育のヒント

3名の先生のお話から伝わってくるのは、AI教育に対する期待と同時に、慎重さを忘れてはいけないという姿勢です。

実際の授業では、スピーキング練習の壁打ち相手としてAIを使ったり、探究学習でアイデアを広げるツールとして活用したりと、確かな成果につながる事例も出てきています。一方で、AIに頼りすぎることで思考力や表現力が弱まることへの不安、著作権や情報の信頼性といった課題も強く意識されていました。

共通していたのは、「授業デザインの中でどう位置づけるかが重要だ」という視点です。AIはあくまで道具であり、育てたい力を明確にしたうえで活用しなければなりません。

また、辞書とAIを対立させるのではなく、それぞれの強みを活かし分ける工夫も大切です。AIは発想を広げたり効率よく情報を集めたりするのに役立ち、辞書は確かな知識を積み上げる基盤になります。両者を組み合わせることで、生徒の学びはより豊かになるはずです。

「使うか使わないか」ではなく、「どんな力を育てたいのか」から考えること。この発想の転換が、これからのAI教育に求められているのだと思います。現場の先生方の声は、その大きなヒントを与えてくれているのではないでしょうか。

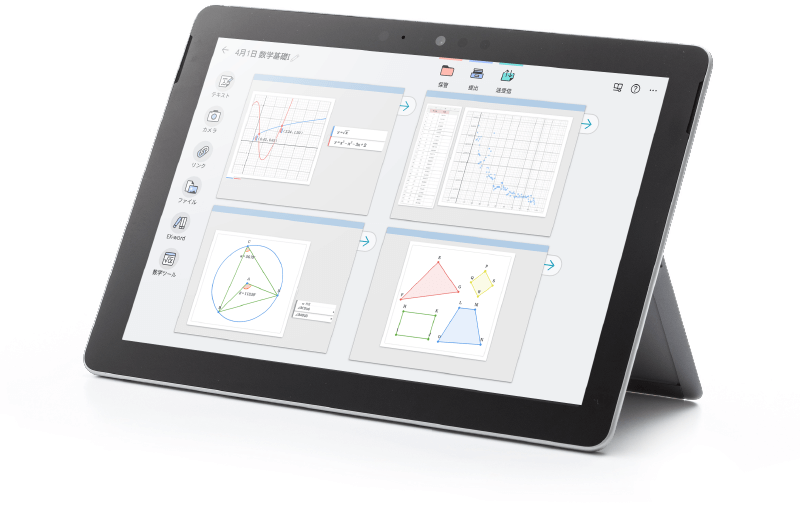

【実践事例】ClassPad.netは授業をどう変えるのか

AIと辞書の長所を活かした教育は、実際の授業にどのように落とし込まれているのでしょうか。ここでは、カシオの ICTツール「ClassPad.net」を活用し、生徒の主体的な学びを引き出した事例を紹介します。

AIとの対比で「主体的な思考」を育む授業

浦和実業学園高等学校の田口純平先生が行った国語の特別授業の事例です。バイリンガル落語家・琉水亭はなびさんによる落語「反対俥」と、AIの要約文を対比することで、生徒の思考力を育むユニークな授業が行われました。

授業の核心は、生徒に「あえて不正確な情報」を提示し、その違和感から思考をスタートさせる点です。落語「反対俥」の要約文を、AIによるものであることを伏せて生徒たちに紹介し、生徒たちは、直前に鑑賞したはなびさんの生き生きとした落語の記憶と、AIが生成した要約文を比較していきます。

相違点や疑問点は「ClassPad.net」のふせん機能を活用し、グループワークで話し合います。このプロセスにより、生徒一人ひとりの意見が可視化され、「自分の観た落語と違う」「この表現はどこから来たのだろう?」といった気づきがクラス全体で共有され、活発な議論が生まれました。

一連の議論の後、要約文がAIによるものであったことを明かします。生徒たちは、AIは表現の領域まで踏み込めないことや、ハルシネーションの危険性を身を持って体感しました。

この授業は、AIの出力を鵜呑みにせず、自らの体験や一次情報に基づいて批判的に吟味する「情報活用能力」を実践的に養う好例と言えるでしょう。

出典:生徒全員が積極的に話し合い、アクティブに思考!

まとめ:辞書はAI時代の学びを支える必須ツール

AIは、個別最適化学習や生徒の創造性を支援する強力なツールとなる一方で、思考停止やハルシネーションといったリスクもはらんでいます。

AIが抱えるこうした問題点を補い、学びの土台を固める上で不可欠なのが、信頼性を担保する「辞書」の存在です。紙の辞書はもちろん、ClassPad.netのオンライン辞書機能なども活用することで、確かな知識を支える学びが可能になります。

AIと辞書を組み合わせることで、生徒はテクノロジーを乗りこなしつつ、自ら考え、学ぶ力を養えます。デジタル化の時代において、辞書は学びの原点に立ち返らせ、思考を支えるための必須ツールとして、その重要性を一層増していくことでしょう。

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究的な学び」「主体的・対話的で深い学び」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『授業特化型アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

全国の中学校・高等学校で導入されているICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

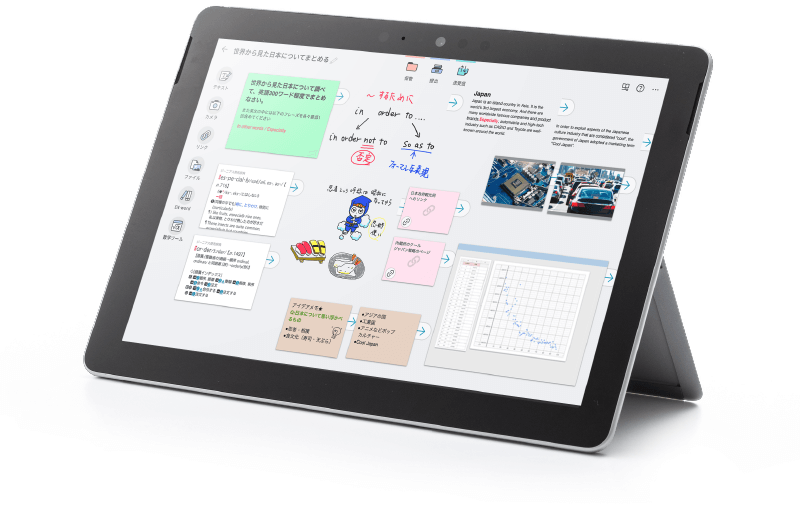

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。