Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

「調べ学習」の質を高める3つのコツ

正しい情報源の選び方とまとめ方を解説

生徒の主体的な学びを育むことを目的とした「調べ学習」。しかし、進め方によっては、単にインターネットの情報を書き写すだけの作業に陥る危険性があります。

質の高い調べ学習は、生徒にどのような力を育むのでしょうか。また、そのためには、どのような手順を踏み、何に気をつけるべきなのでしょうか。

今回は、調べ学習の教育的価値や、その質を飛躍的に高めるための具体的な進め方を解説します。さらに、学習の土台となる「辞書」の活用法や、ICTツールを使った実践事例も交えながら、生徒の思考力と問題解決能力を真に引き出すためのヒントを探っていきます。

そもそも「調べ学習」とは? なぜ重要?

まずは、調べ学習がなぜこれからの時代を生きる生徒たちにとって重要なのか、その基本から確認していきましょう。

① 情報を収集・整理・分析して結論を導く学習法

「調べ学習」とは、生徒が自ら調査し、結論をまとめる学習法のことを指します。

特定のテーマについて生徒自らが書籍やインターネットなどを活用して情報を集め、それを整理・分析することで結論や自分なりの考えを導き出し、レポートや発表の形でまとめる方法が一般的です。

調べ学習は、単に知識を暗記する学習方法とは違い、生徒が主体的に課題と向き合って、情報を取捨選択して答えを構築していきます。また、情報収集だけでなく、分類・解釈・関連付けといった論理的思考力が問われることが特徴です。

調べ学習は、こうした総合的な知的能力を養うプロセスそのものに教育的な価値があると言えるでしょう。

② これからの時代に必要な思考力・問題発見・課題設定の力を育む

調べ学習のプロセスは、これからの時代を生きるために必要な思考力や問題発見・課題設定の力を育むと考えられています。

現代社会は情報にあふれており、その中から必要な情報を正確に見つけ出し、その真偽を判断する能力が求められます。調べ学習は、この情報活用能力を育む絶好の機会と言えるでしょう。

集めた情報を鵜呑みにせず、多角的な視点から比較・検討し、自分なりの言葉で再構築する過程は、物事を批判的に捉えるクリティカルシンキング(批判的思考力)を養います。

与えられた課題に対して自ら道筋を立てて結論を導く経験が、問題に直面した際に、自ら解決策を見出すための土台となるのです。

③ 「探究学習」との違いとは?

調べ学習と混同されやすい言葉に「探究学習」があります。どちらも生徒が主体的に学ぶ点で共通していますが、調べ学習は探究学習のプロセスにあたると考えるとよいでしょう。

調べ学習は、特定のテーマや課題について調査し理解を深めますが、このとき、教員から与えられた課題であることも多いのです。一方の探究学習は、生徒自らが日常生活や社会の事象の中から疑問や関心事を見つけ出すことから始まることが多く、仮に教員からテーマを与えられても、探究学習の場合は、生徒自身の内発的な「問い」がそこには存在しています。

与えられた課題の結論を導き出すことを最終的な目的とするか、問いから問題を発見して探究することを目的とするかが最も大きな違いと言えるでしょう。

【3ステップで解説】

調べ学習のおすすめの進め方

学習効果を最大化するための「仮説」「収集・分析」「結論」という3つのステップを追いながら、論理的な思考プロセスを解説します。

【STEP1】テーマを理解し、仮説を立てる

まずは、与えられたテーマを正しく理解し、そのテーマについて「最終的にどのような結論になりそうか」という仮説を立てることからスタートします。

仮説とは、自分なりの予想や仮の答えのことです。この段階を踏むことで、調査の方向性が明確になり、やみくもに情報を集めることを避けられます。

【STEP2】情報を集め、整理・分析する

立てた仮説を検証するために、具体的な情報を収集します。図書館の書籍や新聞、官公庁が発表している統計データ、信頼できるWebサイトなど、複数の情報源にあたることが重要です。いくつもの情報源から集めることで、より客観的で多角的な視点を得られます。

情報を集める際は、文章をそのまま書き写すのではなく、内容を理解しながら、キーワードや要点を自分の言葉でノートに書き出していくことが大切です。

集めた情報は、「仮説を支持する情報」「仮説に反する情報」「その他の関連情報」といったように、自分なりの基準で分類・整理します。こうしたステップを踏んで、情報の関連性や重要度を考えることが分析の第一歩となります。

【STEP3】結論をまとめ、発表する

整理・分析した情報に基づいて、最初に立てた仮説に対する結論を導き出します。仮説が正しかったのか、あるいは修正が必要だったのかを明確にして理由もまとめます。このステップでは、客観的な事実(データ)を根拠に、自分の考えを論理的に組み立てていくことが求められます。

結論が出たら、指定されたフォーマットで発表内容をまとめます。読み手や聞き手の立場を意識し、図やグラフなども効果的に活用しながら、調査の過程と結論が明確に伝わるように構成を工夫することが、調べ学習の集大成となります。

重要なのは「情報源の見極め」

何で調べるべき?

調べ学習の質は、どのような「情報源」にあたるかで大きく左右されます。ここでは、信頼できる情報を見極めることの重要性と、学習の土台となるべき情報源の選び方について考えていきます。

① Web検索やAIの落とし穴

Googleなどの検索サイトや、近年急速に普及した生成AIは、手軽に膨大な情報を得られる便利なツールです。しかし、その手軽さの裏には大きな落とし穴が存在することも理解する必要があります。

Web上には、誤った情報や個人の偏った意見、意図的に作られた虚偽の情報が数多く含まれています。また、生成AIがもっともらしい嘘を出力してしまう「ハルシネーション」の存在も認識しなくてはなりません。

Webサイトや生成AIを情報収集に利用する際は、誰が発信している情報なのか、いつの情報なのか、他の信頼できる情報源と内容は一致するか、といった慎重な見極めが不可欠となります。

② まずは「辞書」から。正確な情報源で調べる

情報の信頼性を担保する上で「辞書」の活用は極めて有効です。専門用語や重要なキーワードについて、まずは辞書でその基本的な意味を把握することが、学習全体の土台を固めることになります。

辞書に掲載されている情報は、各分野の専門家が監修し、編集者による校閲を経ているため、正確性は極めて高いレベルにあります。正確な知識を基に学習を進めることは基本中の基本です。

③ 書籍や統計データなど複数の情報源を組み合わせる

辞書で得た知識を土台としながら、専門的な書籍や新聞記事、官公庁が公開している統計データなどの信頼性の高い情報源を組み合わせて調査を進めることも重要です。一つの情報源だけを頼りにすると、その情報が持つ偏りに気づかず、視野が狭まってしまう危険性があります。

例えば、書籍で得た知識を統計データで裏付けたり、新聞記事で具体的な事例を探したりすることで、結論に客観性と説得力が増します。異なる情報源を比較・検討することで、より深く、バランスの取れた理解へと繋がっていくでしょう。

【実践編】調べ学習のまとめ方のポイント

集めた情報を整理し、自分なりの結論を導き出したら、次は「まとめる」段階です。論理的で説得力のあるレポートを作成するための具体的なポイントを紹介します。

① 序論・本論・結論の構成で分かりやすく

調べ学習の結果をレポートとしてまとめる際は、「序論・本論・結論」という三部構成を意識するとよいでしょう。この構成は、論理的で分かりやすい文章を作成する基本となり、読み手が内容を理解しやすくなります。

「序論」では、テーマ設定の背景や問題意識、このレポートで何を明らかにしようとしているのか(仮説)を提示します。次の「本論」では、収集・分析した具体的な情報やデータを根拠として示しながら、自らの主張を展開します。

最後の「結論」では、本論の内容を要約し、序論で提示した問いに対する最終的な答えを述べます。この流れに沿うことで、一貫性のある構成になります。

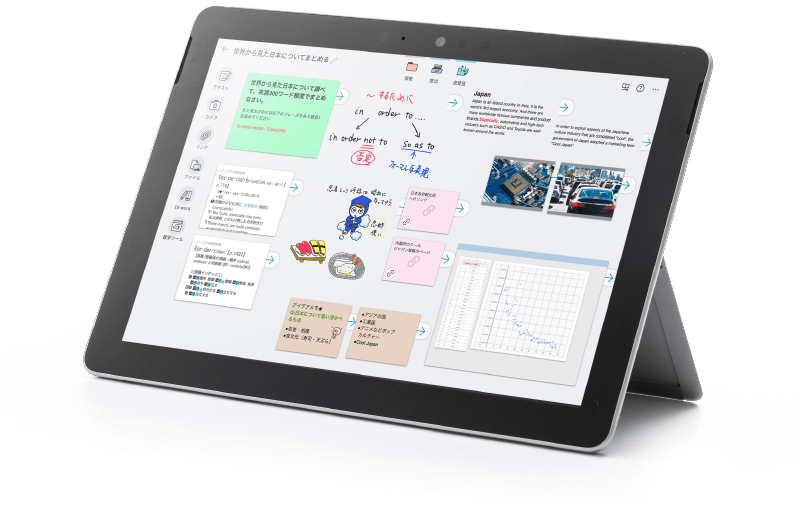

② 図やノート機能を活用し視覚的に表現する

文章だけでは説明が難しい数値やデータは、図やグラフなどの視覚的な要素を用いて表現するとよいでしょう。複数の要素の関係性を示したい場合は相関図を、時間の変化を示すには折れ線グラフを用いるなど、伝えたい内容に合わせた表現方法を選択することで、読み手の理解を助けます。

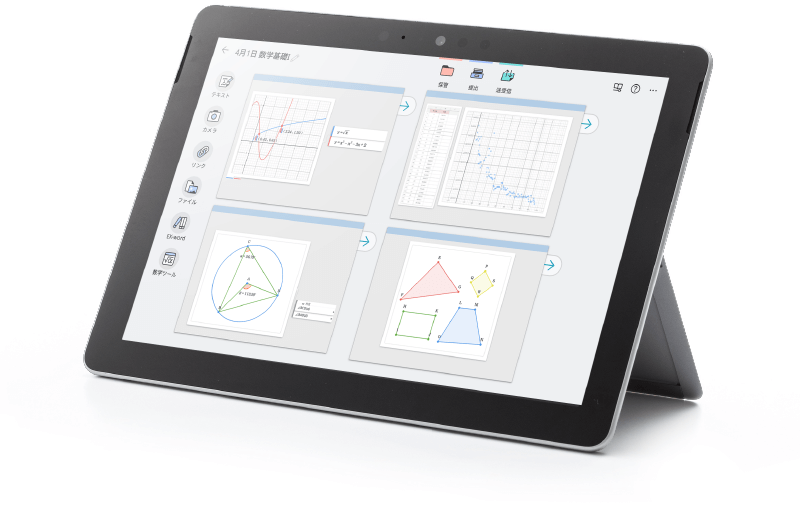

デジタルノート機能を備えたICTツールを活用することで、情報の整理やレイアウトを簡単に行えます。写真やWebサイトのリンクを貼り付けたり、手書きの図を加えたりすることで、情報を整理しながら表現豊かなレポートを作成可能です。また、思考を整理する上でも有効に機能するでしょう。

③ 参考にした情報の出典は必ず明記する

レポートの最後に、参考にした書籍や論文、Webサイトなどの情報源を「参考文献」として必ず明記します。これは、調べ学習における重要なルールです。

レポートの信頼性を示すことはもちろん、どこから得た情報なのかを明らかにすることで、読者が必要に応じて元の情報源にあたり、理解を深めることもできます。

結論に至るまでの思考の過程を透明にすることは、情報社会において身に付けるべき基本的なマナーと言えるでしょう。

【実践事例】

ClassPad.netで「調べ学習」はこう変わる

これまで解説してきた調べ学習のポイントは、実際の教育現場でどのように活かされているのでしょうか。ここでは、ICTツール「ClassPad.net」を活用することで、生徒の調べ学習がより主体的で質の高いものへと変化した実践事例を紹介します。

①「まず辞書を引く」が習慣に。古典の授業での実践例

常葉大学附属橘高等学校の国語(古典)の授業では、「土佐日記」の現代語訳を行う際に、ICT学習アプリ「ClassPad.net」の「国語便覧」が活用されました。

授業ではまず、生徒たちがClassPad.netに搭載されている国語便覧機能を使い、「土佐日記」の基本情報を調査します。次に、本文の現代語訳を行い、分からない語句を「ClassPad.net」のオンライン辞書機能で調べます。

こうした手順を踏むことにより、これまでは意味が分からなくても放置しがちだった生徒も、「分からないことはまず辞書で調べる」という意識が浸透し、自ら率先して調べる主体的な学習態度へと変化が見られたと言います。

関連ページ:辞書を使う意識が生徒全体に浸透!調べ学習の習慣化に!

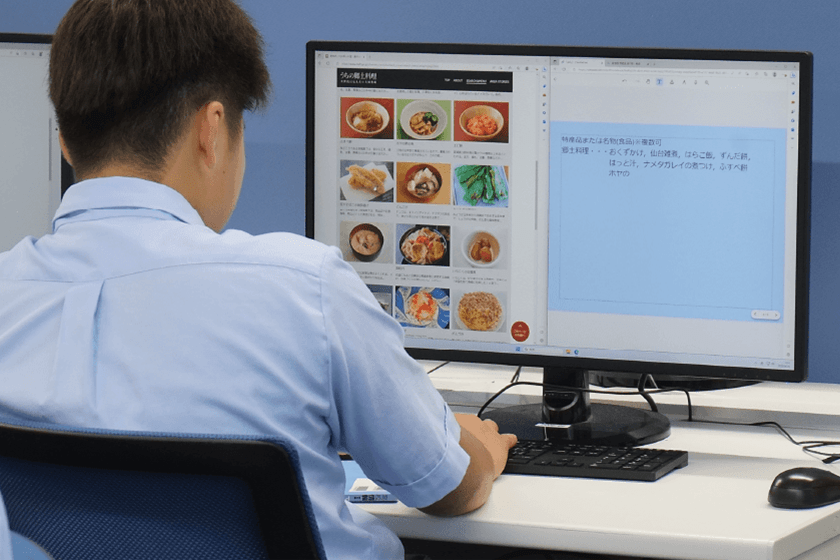

②「調べる」と「まとめる」を1台で。情報科での実践例

調べ学習では、「情報を集める」「整理・分析する」「結論をまとめる」という複数のプロセスをシームレスに行うことが思考の連続性を保つ上で重要です。大阪産業大学附属高等学校の情報科では、この一連の作業をシームレスに行うためにClassPad.netが活用されています。

「都道府県」をテーマにした調べ学習において、生徒はまずインターネットで地域の特徴や名物などを調べます。次に、集めた情報をClassPad.netのデジタルノート機能を使って整理し、まとめ方を考えます。そして、最後にパワーポイントでプレゼンテーション資料を作成します。

ClassPad.netにより「調べる」と「まとめる」がシームレスに連携できるため、学習へのハードルが下がり、生徒はより効率的に思考を深められるようになったと言います。

関連ページ:情報に欠かせない「調べる・整理する・まとめる」を効果的に実現!

まとめ:辞書は質の高い「調べ学習」の土台になる

「調べ学習」は、自ら仮説を立て、情報を取捨選択しながら結論を導き出すことで、生徒の思考力や問題発見・課題設定の力を育む学習です。その質を保証する上で最も重要なのが、「辞書」を始めとした信頼できる情報源と言えます。

Web検索やAIが提示する情報の真偽を確かめ、多角的な視点を持つためには、辞書で得た正確な知識を土台とすることが不可欠です。ICTツールを活用する現代の学習スタイルにおいても、辞書の価値は揺らぎません。

まずは辞書を引く習慣を付けることこそが、質の高い調べ学習を実現するために不可欠となり、これからの時代を生きるために必要な思考力や問題解決能力を育むことにも繋がるでしょう。

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究的な学び」「主体的・対話的で深い学び」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『授業特化型アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

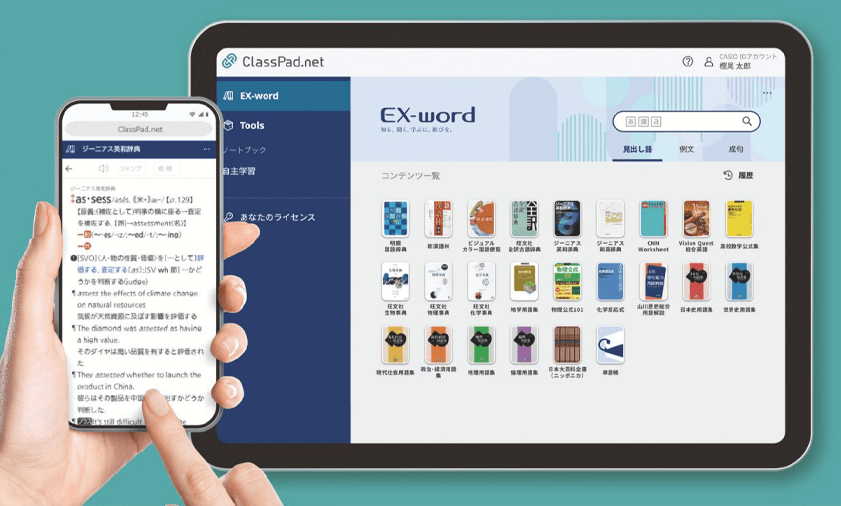

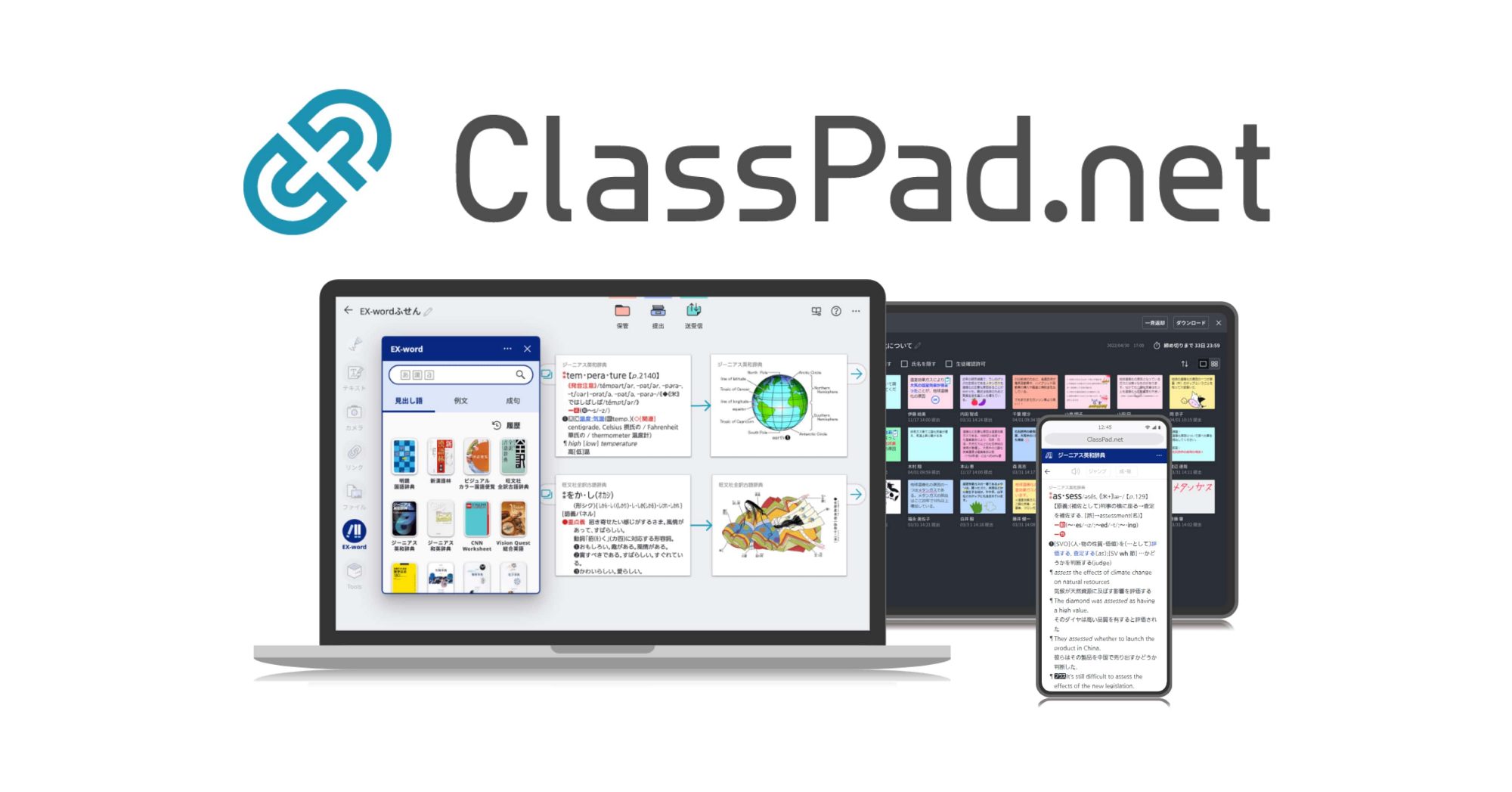

全国の中学校・高等学校で導入されているICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。