Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

学習定着率が向上する「ラーニングピラミッド」とは?

辞書を活用した学習法を解説

「授業で教えたことを、なぜ生徒たちはすぐに忘れてしまうのだろう?」

多くの先生方が抱えるこの問題に、一つの解決の糸口を示してくれるのが「ラーニングピラミッド」という考え方です。ラーニングピラミッドには科学的根拠はなく、幻想のように捉えられることもあります。しかし、学習方法によって知識の定着率が大きく変わる可能性について考えるきっかけを与えてくれます。

今回は、ラーニングピラミッドから見えるヒントと、身近な「辞書」を使って学習定着率を高める実践的な方法をご紹介します。

学習定着率を高める学習モデル

「ラーニングピラミッド」とは?

教室で一生懸命教えているのに、テストになると生徒たちが覚えていない。この問題は多くの教師が直面している現実です。まずは、学習方法によって記憶に残る割合が大きく異なることを分かりやすく示しているとされる「ラーニングピラミッド」について詳しく見ていきましょう。

① ラーニングピラミッドの7つの学習方法

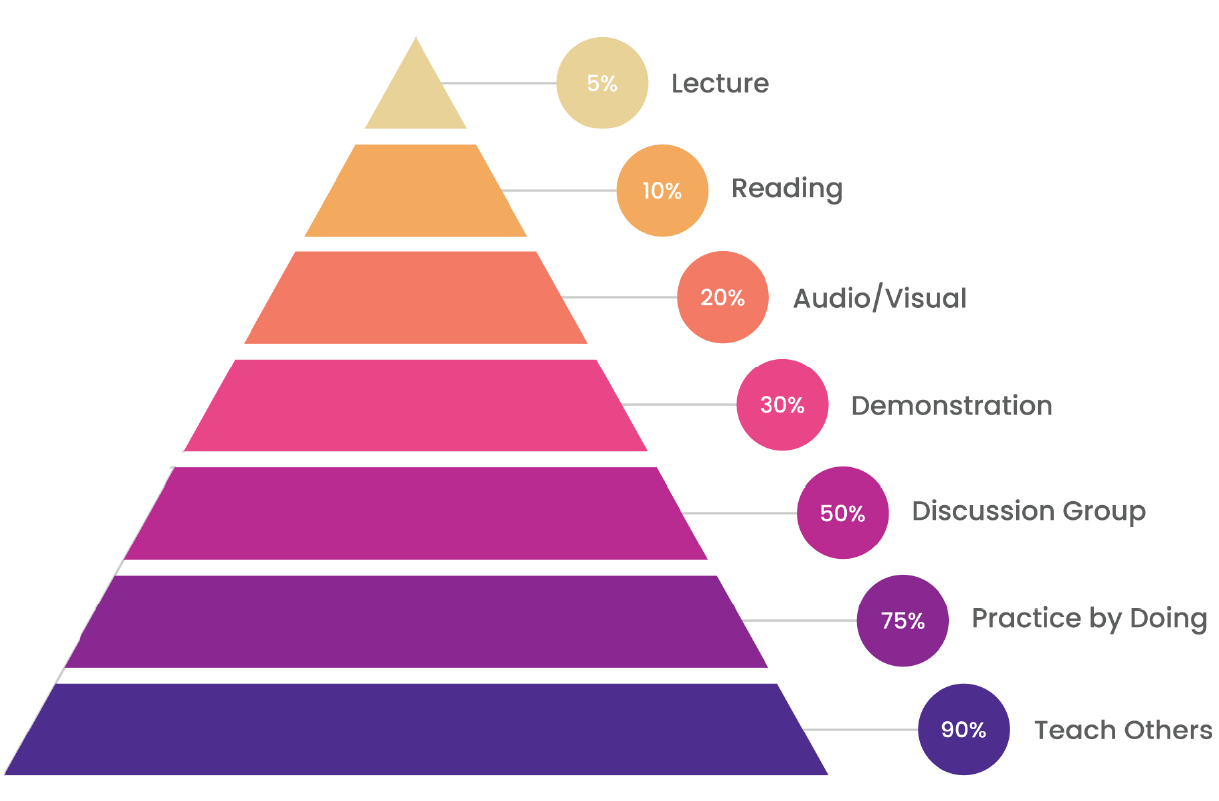

ラーニングピラミッドとは、アメリカ国立訓練研究所(NTL)が示した、学習方法とその知識の定着率の関係を7つの階層で示したモデルだと一般的には言われていますが、このNTLは実在しないとも言われています。しかし、それだけ多くの人が信じたい実感がここにはあるのでしょう。

ラーニングピラミッドの定着率

• 講義を受ける:5%

• 読書する:10%

• 視聴覚(ビデオ・音声による学習):20%

• 実演を見る:30%

• 他者と議論する:50%

• 実践による経験・練習:75%

• 他人に教える:90%

ラーニングピラミッドでは、聞く、読むといった「受動的な学習」は定着率が低く、他者と議論をしたり、他人に教えたりといった「能動的な学習」は定着率が高いとされています。

② ラーニングピラミッドは科学的根拠ではないことに注意

ラーニングピラミッドの考え方は、教育の現場でも広く引用されています。しかし、繰り返しますが、その「出典先」「定着率」については、厳密な科学的根拠が存在しないことも指摘されています。

実は、ラーニングピラミッドの原型は、教育学者エドガー・デールが1946年に提唱した「経験の円錐(Cone of Experience)」に遡ると言われています。しかし、デールの円錐は学習体験の具体性や抽象度を示したもので、具体的な定着率については示していません。

ラーニングピラミッドは、多くの人の経験と合致する部分があり広く活用されています。しかし、こうした背景から、絶対的な指標ではなく、あくまで「目安」として捉えることが賢明と言えるでしょう。

なぜ「講義」や「読書」だけでは知識が定着しないのか?

授業で丁寧に説明したのに、次の週には生徒たちが忘れている。この問題には、脳の仕組みが関係していると考えられています。ここでは、なぜ「聞く」「読む」だけでは記憶に残りにくいのか、その理由を解説します。

① 受動的な学習(パッシブ・ラーニング)は知識が残りにくい

講義を聞いたり教科書を読んだりする受動的な学習スタイルは、情報を受け取るのみになることから認知的負荷が低く、脳が重要な情報だと判断しません。その結果、知識として残りにくいと考えられています。

また、よりよく理解しようと教科書を繰り返し読む場合、「流暢性の錯覚(流暢性の罠)」に陥りやすくなることにも注意が必要です。これは、同じ文章を2回目に読むと、初回よりも情報を簡単に処理できるため、「もう分かった」と思い込んでしまう錯覚です。

すらすらと読めることから「理解できた」と感じますが、実際には理解が浅いままになってしまい、受動的な学習で知識が残りにくい原因の一つとなっています。

②知識の定着には「能動的な学習(アクティブ・ラーニング)」が必要

知識を定着させるには、学習者が自ら情報に働きかける能動的な学習スタイルが必要になります。

脳は、楽にインプットされた情報よりも、処理に手間がかかった情報を「重要」と判断し、記憶に残りやすくする性質を持っています。学んだ内容を自分の言葉で要約したり、誰かに説明しようとしたりするなど、脳を積極的に「疲れさせる」ことが、知識の定着に貢献するのです。

ただ情報をインプットするだけでなく、頭の中で情報を整理・再構築する努力が、知識の定着への近道と言えるでしょう。

単なる読書ではない?「辞書で調べる」ことの大切さ

辞書を引くことは、一見すると「読書」の一種に見えるかもしれません。しかし、辞書を使った学習には普通の読書とは違う特別な効果があります。ここでは、なぜ辞書が効果的な学習ツールになるのかを説明します。

① 辞書で調べることは「能動的」な情報収集

辞書を引くことは、ただ文字を読む受動的な読書とは本質的に異なります。なぜなら、辞書を引くときには必ず「この言葉の意味は?」「どういう場面で使うのだろう?」といった「問い」が存在し、その答えを主体的に探す行動だからです。

また、辞書にはウェブ検索とは異なる探求性があります。目的の言葉を探してページをめくる中で、その周辺にある他の言葉や用例、関連語句が自然と目に入ってきます。こうした「言葉との偶然の出会い」が知的好奇心を刺激し、一つの言葉から別の言葉へと芋づる式に知識を探求していくきっかけになり得るのです。

② 辞書は「構造的」かつ「体系的」に情報が整理されている

認知心理学の「スキーマ理論」では、知識はそれ単体ではなく、関連する情報の枠組み(スキーマ)として脳内に保存することで、効率的に記憶・活用されるとされています。

辞書に掲載されている情報は、各分野の専門家が監修し、編集者による厳密な校閲プロセスを経ているため、その正確性は極めて高いレベルにあります。このように信頼性が担保された上で、一つの言葉に対し、定義、品詞、用例、語源、類義語、対義語といった多様な情報が関連付けて提示されており、スキーマの形成を助ける理想的なツールになり得るのです。

この点こそが、ウェブ検索で得られる断片的な情報と、辞書を通じて得られる情報の違いであり、記憶の定着に貢献できる理由と言えるでしょう。

知識の定着率を高める「協働学習」のポイント

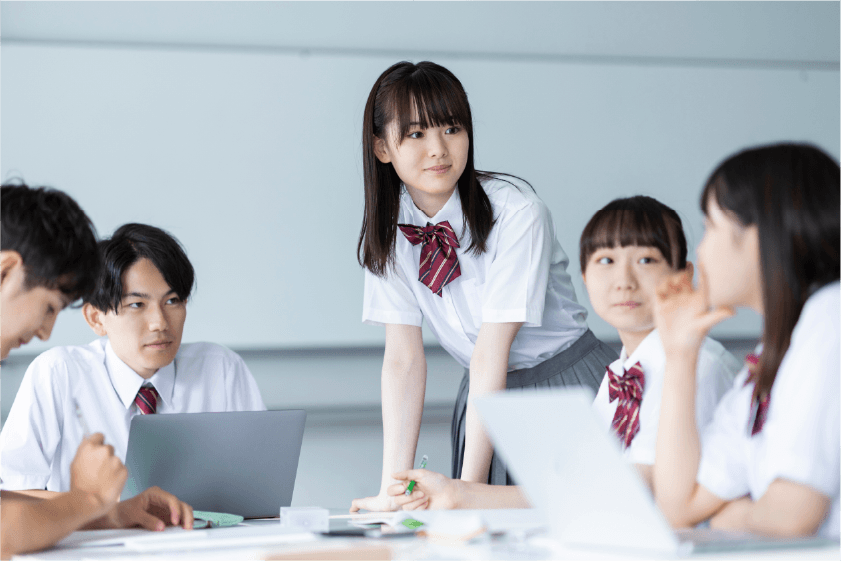

一人で勉強するより、友達と一緒に学ぶ方が記憶に残りやすい。ラーニングピラミッドが広く活用されている理由は、その実感が多くの教育者にあったからではないでしょうか。ここでは、辞書を使った協働学習を成功させるための3つのポイントをご紹介します。

① 土台となる「言葉の定義」を揃える

協働学習では、議論の基礎となる言葉の理解が共通していることが不可欠となります。生徒が異なる情報源を用いると、定義やニュアンスに差異が生じ、議論の混乱や停滞を招きかねません。

しかし、クラス全員が同じ辞書を使って言葉の意味を確認することで、情報の「統一性」が生まれます。生徒間の言葉の定義や認識のズレを防ぐことで、議論の土台が固まりやすくなり、本質的なテーマに焦点が当たりやすくなるでしょう。すると、その後の協働学習がスムーズかつ生産的なものになると考えられます。

② 辞書の情報を基にグループで議論する

辞書によってもたらされた知識は、議論のレベルを引き上げるのにも役立ちます。

生徒は辞書で得た情報を共通の根拠として、自身の意見を述べ、他者の解釈と比較できます。ラーニングピラミッドにおいては「他者と議論する」ことで、なんと定着率が50%になるとされています。それほど能動的な学習だという実感があるのです。

認知科学に基づく根拠の観点から考えると、他者の視点を通じて自身のスキーマ(関連付けられた情報の枠組み)を検証することで、個人の思い込みが修正され、より客観的かつ多角的で深い理解が生まれているのだと考えられます。

③ 調べた内容をまとめて他者に教える

他者に教えることは、脳の複数の領域を同時に活性化させます。具体的には、情報を整理し直す過程で「前頭前野」が活発に働き、論理的思考力が鍛えられると考えられています。

さらに、相手に分かりやすく伝えようとすることで、言語処理を司る左脳と視覚的イメージを扱う右脳の両方が連携して働きます。これにより、記憶がより強固になるのです。

効果的に教えるための「ファインマン・テクニック」

ノーベル物理学賞受賞者のリチャード・ファインマンが実践していた「ファインマン・テクニック」は、協働学習でも活用できる学習法です。辞書の活用と一緒に取り入れてもよいでしょう。

【ステップ1】調べた内容をノートに書き出す

まず、辞書や資料で調べた内容を、自分の言葉でノートにまとめます。この時点で「分かったつもり」になっていた部分が明らかになります。

【ステップ2】小学生にも分かる言葉で説明する

専門用語を使わず、小学生でも理解できるような簡単な言葉で説明し直します。例えば「光合成」なら「植物が太陽の光を使って、自分の食べ物を作ること」といった具合です。

【ステップ3】つまずいた箇所を再度調べる

説明できなかった部分は理解が不十分な証拠です。辞書や資料を活用して、その部分を重点的に学び直します。

【ステップ4】実際に友達に教えてみる

メモを見ずに友達に説明します。質問されて答えられない部分があれば、それがまだ理解が浅い箇所です。

まとめ:辞書の活用が知識の定着に役立つ

学習した知識を定着させるためには、受動的なインプットに留まらず、能動的なアウトプットを伴う学習活動が重要です。

その中でも、辞書を引くという行為は、明確な目的を持った能動的な情報収集となります。また、辞書の構造的・体系的な情報形態は、頭の中に知識の枠組みである「スキーマ」を構築するための助けになります。

協働学習の場で辞書を共通の土台とし、議論を深め、最終的に他者に教えるという一連のプロセスは、ラーニングピラミッドが示す以上に、様々な認知科学的な根拠が出ています。高効率な学習方法の実践そのものだと言っても過言ではありません。辞書は、単に言葉の意味を調べる道具ではなく、学習者が主体的に思考し、知識を確固たるものにするための強力なツールと言えるでしょう。

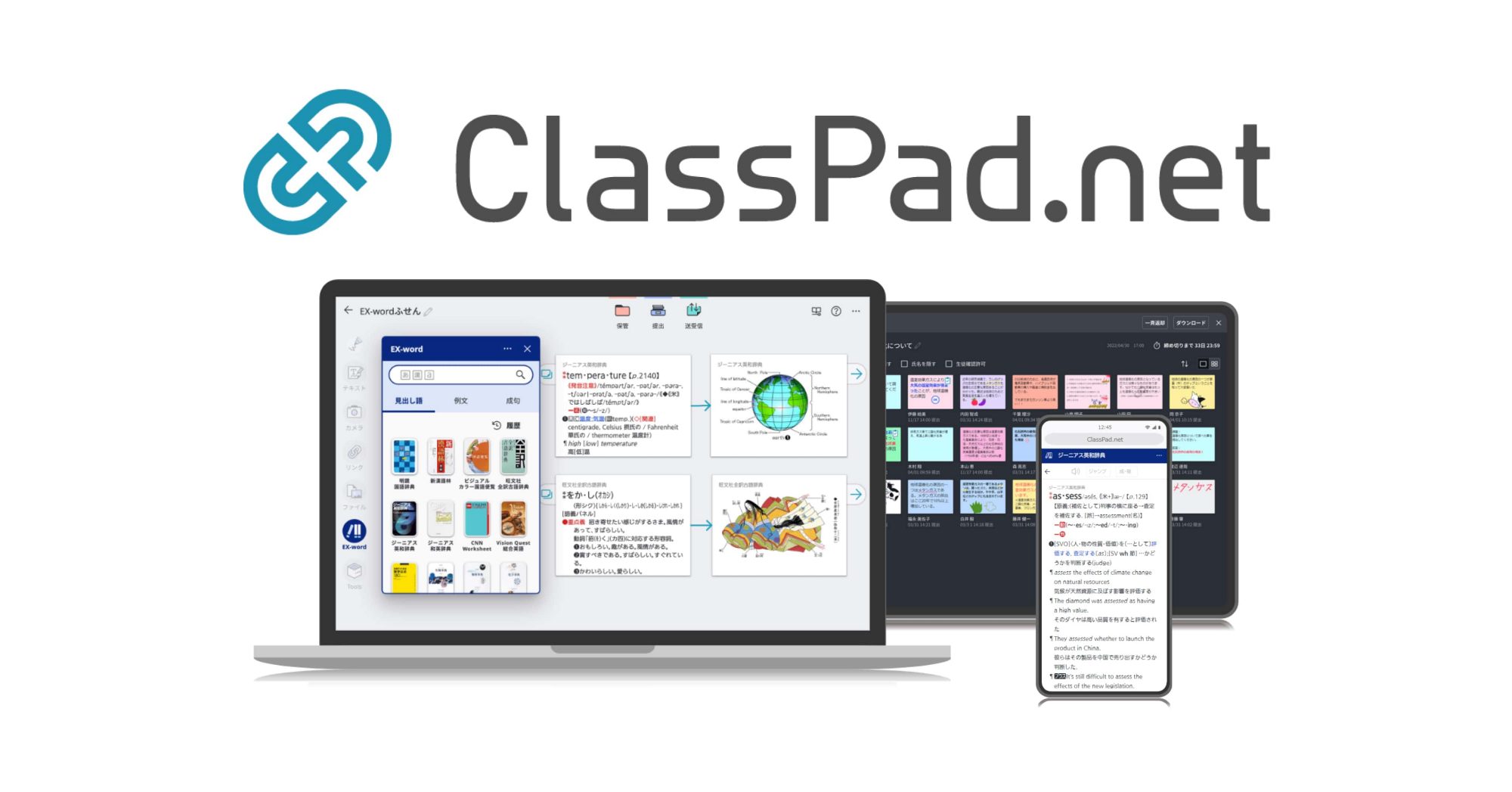

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究的な学び」「主体的・対話的で深い学び」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『授業特化型アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

全国の中学校・高等学校で導入されているICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

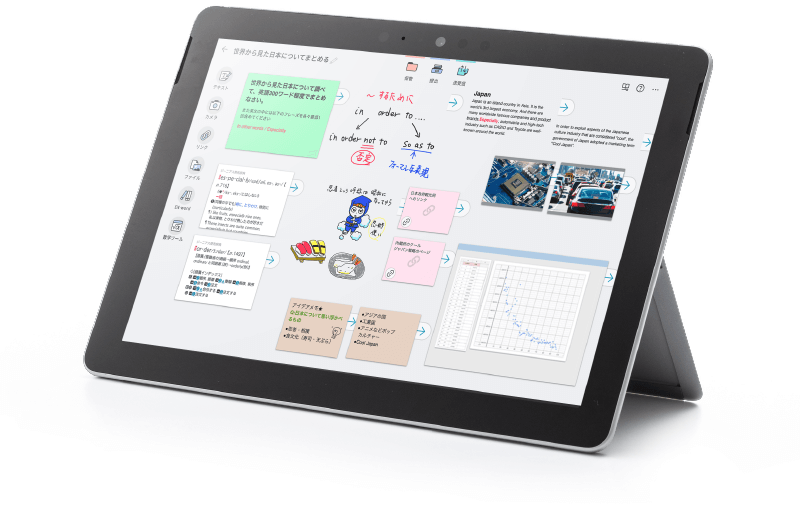

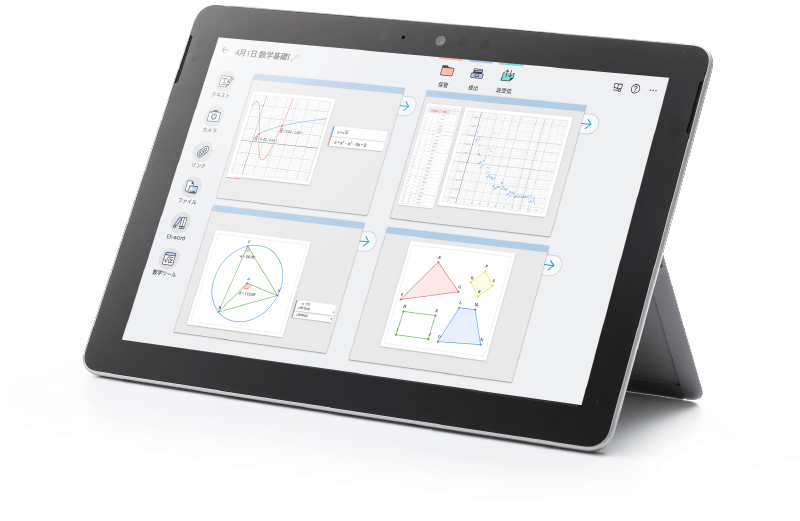

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。