Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

【学習×休暇】ラーケーション制度とは?

注目の理由やメリット・課題を解説

近年、教育現場で注目を集める「ラーケーション」。これは「学習(ラーニング)」と「休暇(バケーション)」を組み合わせた新しい制度です。

ここでは、ラーケーションが導入された背景や、子ども、保護者、社会それぞれにもたらすメリットを解説するとともに、学習の遅れや家庭間格差といった課題にも触れながら、変化の時代に求められる新たな学びの形を探ります。

ラーケーションとは?

「ラーケーション」という言葉を耳にする機会が増えましたが、その正確な意味や仕組みはまだ広く知られていません。まずは、ラーケーションの基本的な定義と、その制度的な特徴について解説します。

① 「学習(ラーニング)」と「休暇(バケーション)」を組み合わせた造語

ラーケーションは、「学習(Learning)」と「休暇(Vacation)」を組み合わせた造語です。子どもが学校外での体験的な学びや探究的な活動をするために、保護者と共に平日に学校を休める制度を指します。

この制度は、2023年9月に愛知県(名古屋市を除く)の公立小・中学校、高校、特別支援学校で導入され、その後少しずつ広がりを見せる中で注目を集めるようになりました。

これからの社会では、自ら問いを持ち問題を発見し課題を解決していく力が不可欠です。ラーケーションは、学校という枠を越え、子どもたちの主体性や探究心を育むことを大きな狙いとしています。

出典:愛知発の新しい学び方「ラーケーションの日」ポータルサイト|愛知県

② 保護者の休みに合わせて子どもが学校を休める制度

ラーケーション制度の大きな特徴は、保護者の休暇に合わせて、子どもが平日に学校を休める点です。

事前に届出を行い、ラーケーションとして承認された日は、通常の欠席とは異なり「出席停止・忌引き等」と同様の扱いとなるため、欠席日数にはカウントされません。

例えば、先行してラーケーションを導入した愛知県では、年間で最大3日まで取得可能です。特に土日祝日に休みを取りにくい職種に就いている保護者にとって、子どもと共に過ごす時間を増やすための制度としても設計されています。

ラーケーションが注目される理由

ラーケーションは、なぜ注目を集めているのでしょうか。その背景には、私たちの働き方や休み方、そして教育に対する価値観の変化が深く関わっています。

① 働き方・休み方の多様化

ラーケーションが注目される理由の一つとして、日本社会全体の「休み方改革」の必要性が挙げられます。日本の有給休暇取得率は世界的に見ても低く、土日に働いている人の割合も決して少なくありません。こうした状況では、親子で過ごす時間を十分に確保できない家庭も多く存在します。

ラーケーションは、保護者が平日に休暇を取得するきっかけを作り、子どもの学びに合わせて休みを取る新しい文化を醸成する狙いもあります。これにより、家庭のワークライフバランスを改善すると同時に、休暇の分散化を促す社会的な効果も期待されています。

②コロナ禍を経て変化した「学びの場」に対する価値観

コロナ禍によりオンライン授業や家庭での学習が普及し、学校だけが学びの場ではないという認識が社会的に広がりました。日本人の「学びの場」に対する価値観は変化しつつあると言えるでしょう。

こうした価値観の変化は、学校外での多様な学習活動を認めるラーケーションと親和性が高く、制度が受け入れられる土壌を育みました。家庭や地域社会といった「リアルな場」での実体験を通じて学ぶことの価値が再認識されたと言えるでしょう。

③体験や探究学習を重視する教育へのシフト

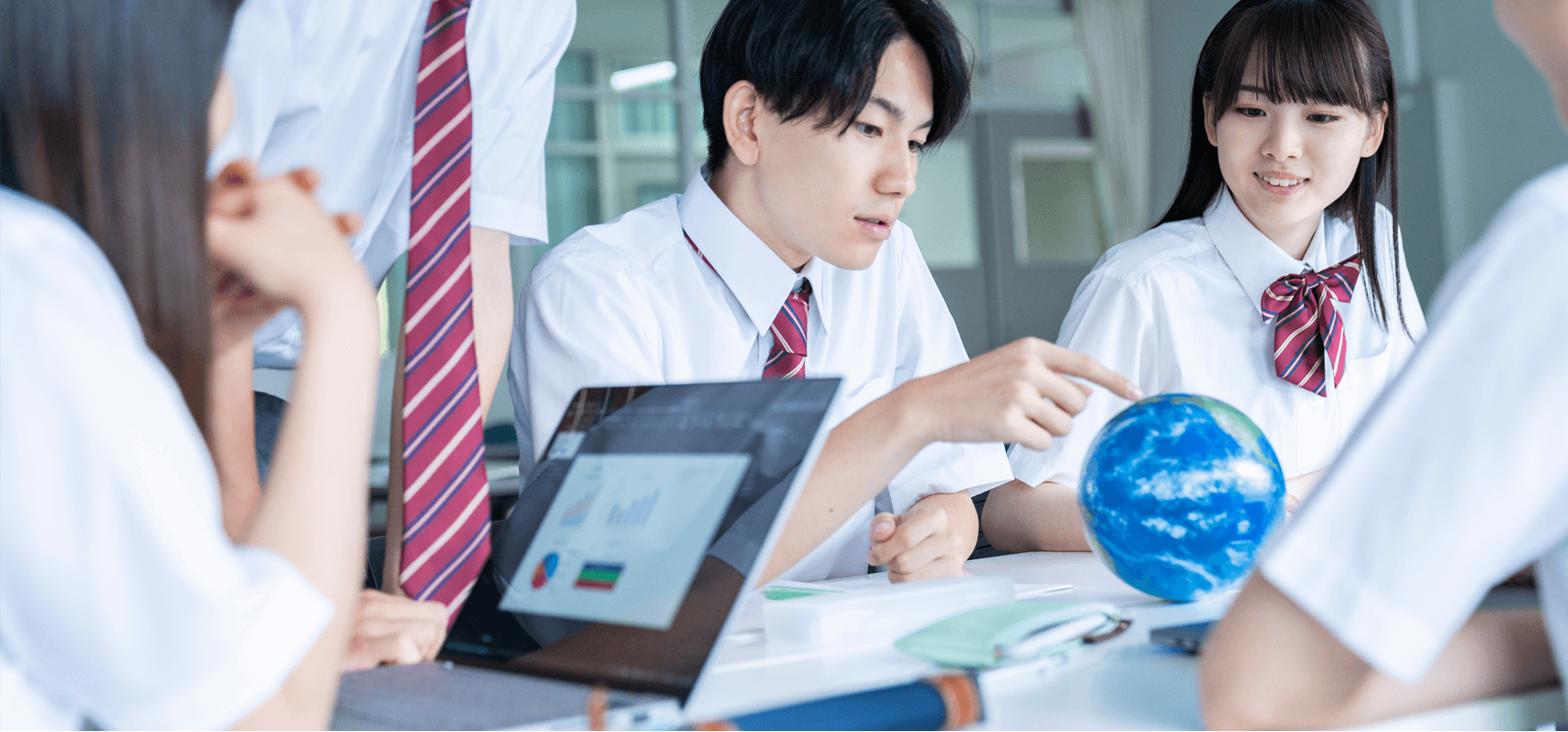

現代の教育は、単に与えられた知識を暗記するだけでなく、生徒に内在する問いをひらき、他者との関わりの中で知識を構築していく「探究的な学び」を重視する方向へとシフトしています。

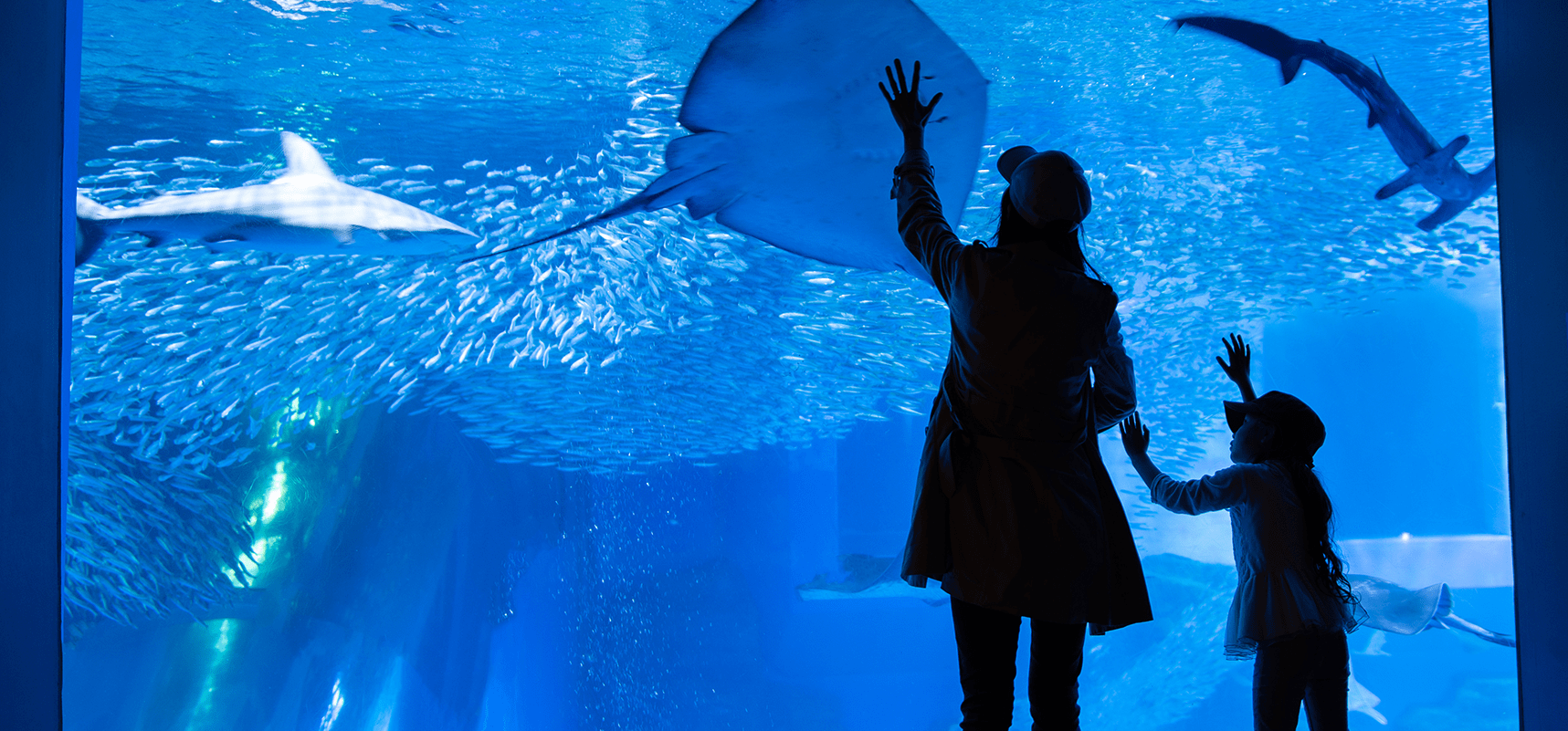

学校の授業で学んだことを博物館訪問や自然観察といったリアルな体験と結びつけることで、学びはより深いものになります。探究的な学びの要素には、「調査」や「対話」などがありますが、興味のあるテーマに関する博物館を、学校のカリキュラムを越えて訪問することはまさに調査そのものであり、そこで他者と交わされる対話は、深い学びを生み出すでしょう。

ラーケーションはこうした探究学習と相性の良い制度であり、生徒の主体的な学びを加速させる新たなアプローチとしても期待されています。

ラーケーションのメリット

ラーケーション制度の導入は、子ども、保護者、そして社会に、それぞれどのようなメリットをもたらすのでしょうか。さらにICT活用による発展的な可能性についても探ります。

① 【子ども】学校では得られない実体験を通じた主体的な学び

子どもにとってのメリットは、学校の授業だけでは得られない実体験を通じて学びを深められる点です。

例えば、平日の空いている博物館で学芸員の話を聞くことや、農業体験で食の大切さを肌で感じること、キャンプなどの自然体験で五感をフル活用することなど、本物との出会いが知的好奇心を強く刺激します。

また、どこへ行き、何を学ぶかを自ら考えて計画・実行するプロセスは、子どもの主体性を育む絶好の機会にもなります。こうした経験は自己肯定感を高め、学ぶことへの意欲を向上させる効果も期待できると考えられます。

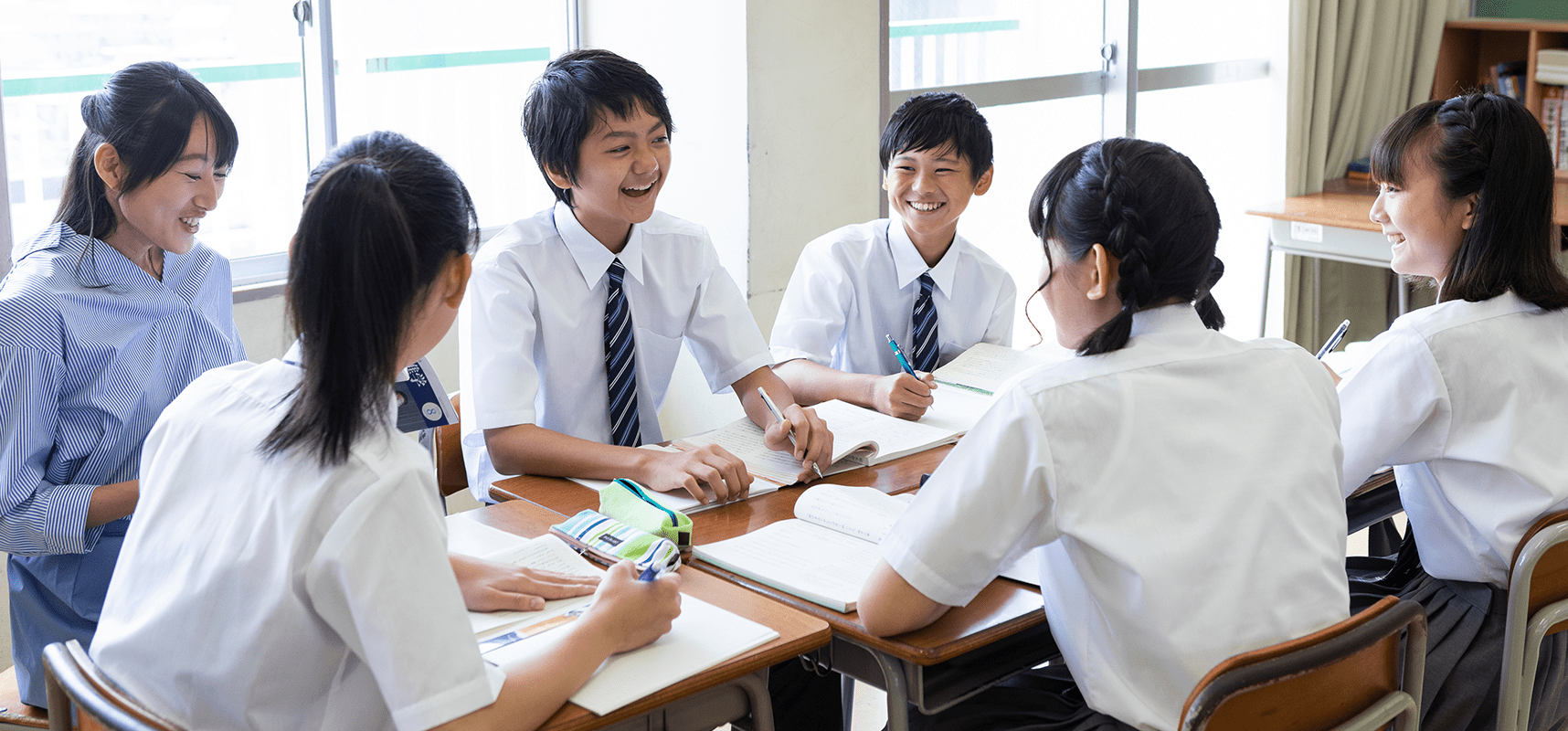

② 【保護者】混雑を避けた柔軟な休暇取得と、親子の新たなコミュニケーション

ラーケーションを利用すると、土日祝日の混雑を避けて、ゆったりと子どもとの時間を過ごせます。また、土日に休みにくい保護者も子どもと触れ合う時間を増やせます。

さらに、平日に出かけることで、旅行やレジャー施設の料金が割安になることもあり、経済的な負担の軽減にもつながります。これらが保護者にとっての主なメリットと言えるでしょう。

ラーケーションという共通の目的に向かって親子で計画を立てて、体験を共有する時間は、普段とは違う質の高いコミュニケーションを生み出し、家族の絆を深める貴重な時間になるはずです。

③【社会・地域】平日の観光需要創出による地域経済の活性化

社会や地域にとっても、ラーケーションは多くのメリットをもたらします。例えば、平日の観光需要を創出し、地域経済を活性化させる効果が期待できるでしょう。

これまで観光業やサービス業は、需要が土日祝日に集中していました。しかし、ラーケーションが普及すれば、少しずつ観光需要の平準化が進み、施設の稼働率向上や従業員の働き方改革にもつながります。

ラーケーションは単なる教育制度に留まらず、地域の活性化にも貢献するポテンシャルを秘めているのです。

④【発展】ICT活用で体験を「探究的な学び」へ

ラーケーションの体験を、より質の高い「探究的な学び」へと深化させる上で、ICTの活用は有効な手段となります。GIGAスクール構想によって整備された1人1台端末を家庭に持ち帰り、体験と学びをシームレスにつなげられるでしょう。

例えば、以下のような学習サイクルが考えられます。

・ 体験:博物館訪問や自然観察などの体験を写真や動画で記録

・ 問い:体験の中で生まれた「なぜ?」「どうして?」をデジタルノートに書き出す

・ 調査:信頼性の高いオンライン辞書やデータベースを使って調べる

・ まとめ:完成したレポートをクラスで共有し、体験から得た学びを他者と共有する

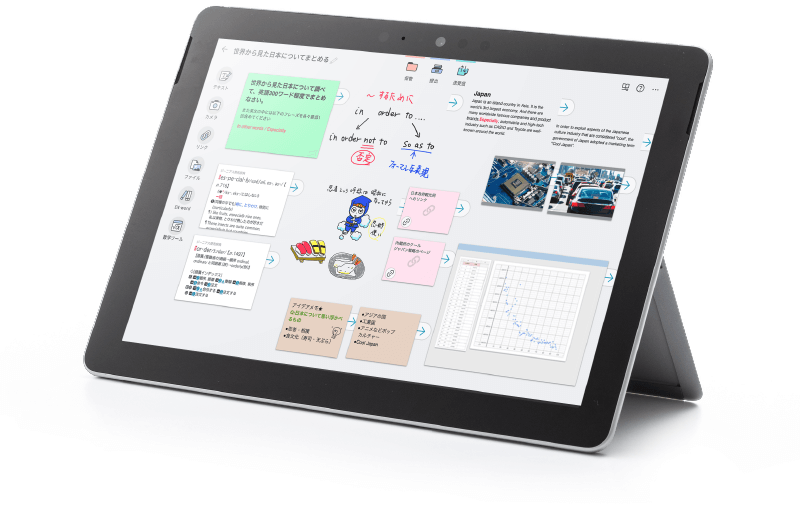

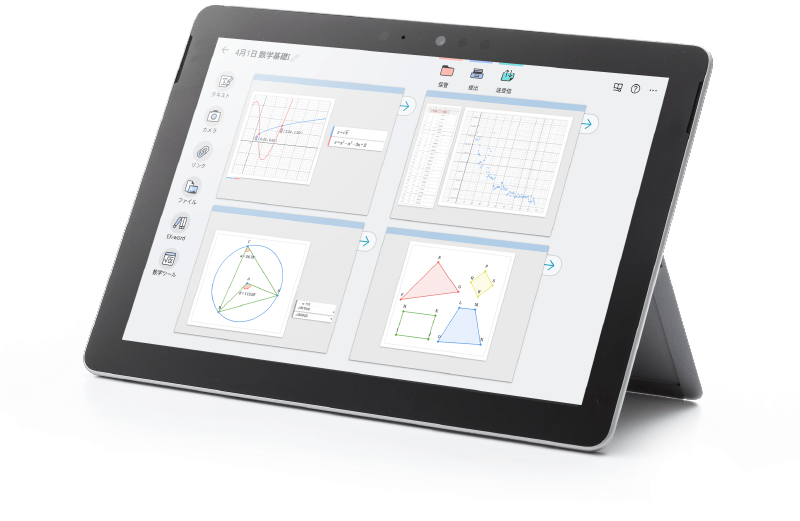

このような学習において、カシオの学習支援ツール「ClassPad.net」は大きな力を発揮します。信頼できるオンライン辞書機能で正確な知識をインプットし、デジタルノート機能で写真やテキストを整理・考察、そして授業支援機能を使えばクラス全体での共有もスムーズに行えるでしょう。

ICTを活用することで、ラーケーションは一度きりの「体験」で終わらず、持続的な「探究」へと発展していく可能性を秘めているのです。

ラーケーションの過ごし方【具体例】

私は大阪に住んでおり、自治体の制度としてのラーケーションは利用したことがありません。しかし、子どもと一緒に訪れたカンボジアでの体験は、まさに「学びと休暇をかけ合わせたラーケーション的な時間」でした。

遺跡巡りや市場の訪問では、子どもが「どうして?」「なんで?」と次々に問いを投げかけてきました。現地での経験は、探究学習そのもので、帰国後もその興味が続きました。実際に学校の先生や英語の先生からも「自信がついた」「積極的になった」という言葉をいただき、子どもの成長を感じることができました。

一方で、私自身も子どもの問いに答えきれず、調べ直す中で多くの学びを得ました。親子で共に「学び直し」を体験できたことは、旅行以上の価値を持っていたと思います。

このように、学校の教科書だけでは得られない実体験を通して自然に「問い」が生まれることこそ、ラーケーションの本質を体現していると感じます。

ラーケーションの課題

ラーケーションには多くのメリットが期待される一方で、導入には課題もあります。ここでは、ラーケーション制度を推進する上での主な課題について考察します。

① 「学習の遅れ」への懸念と家庭でのサポート

ラーケーションは平日に学校を休むため、その日の授業を受けられないという特性があります。そのため、学習の遅れを心配する保護者の声もありますが、同時にこれは新しい学び方をどう学校教育とつなげるかを考えるチャンスでもあります。

例えば、積み重ねが重要な教科においては、オンライン教材や動画配信などを活用することで、子どもが自分のペースで学び直す仕組みが考えられます。また、地域の学習支援団体や図書館などと連携すれば、家庭や学校だけでなく社会全体で子どもの学びを支える体制もつくれるでしょう。

つまり、課題を「家庭の負担」「学校の負担」として終わらせるのではなく、制度をより良いものに進化させるための工夫の余地として捉えることが大切です。学習の遅れを懸念材料にするのではなく、「どうやって学びを補い、さらに深めるか」という視点に転換できれば、ラーケーションはより豊かな教育の選択肢として根づいていくはずです。

② 家庭間の経済格差・教育格差への対応

ラーケーションを利用できるか、また、どのような活動ができるかは、保護者の職業や価値観、家庭の経済状況に大きく左右される可能性があります。

一方で、これは制度を工夫することで解決可能な課題でもあります。例えば、地域の公共施設や図書館、自然体験のように費用のかからない学びの場を積極的に紹介することで、誰もが気軽に参加できる環境をつくることができます。また、学校や教育委員会が「家庭でもできる探究活動例」を提示すれば、旅行に行かなくても深い学びを実現できます。

大切なのは、「できる家庭」と「できない家庭」を分けるのではなく、多様な家庭がそれぞれの状況に応じて学びを広げられる選択肢を用意することです。そうすれば、ラーケーションは家庭格差を広げるのではなく、むしろ地域全体で学びの機会をシェアする文化へと発展していけるでしょう。

③ 学校現場や教員の負担増への配慮

生徒がラーケーションを取得するたびに、学校側では学習進度の共有や、自習用課題の準備といった個別対応が発生します。こうした対応は、日常業務に追われる教員の負担が増えるのではないか、という懸念もあります。

ただし、これは逆に教育の在り方を見直す契機と捉えることもできます。例えば、デジタル教材やクラウド上での学習進捗共有が進めば、個別対応の負担は大幅に軽減されます。また、地域の学習支援員や外部人材の活用によって、学校だけに責任を集中させない仕組みを整えることも可能です。

さらに、教員自身も子どもとラーケーションを体験できるよう制度を整えれば、「教員も親の一人」として安心して参加できます。愛知県では校務支援員を配置して教員の事務作業を軽減する取り組みを進めていますが、制度を広げていくためには、さらなる工夫や支援が必要になるでしょう。

つまり、学校・家庭・地域が支え合う新しい学びのエコシステムをどう築くかがポイントと言えます。負担感を減らしつつ学びの幅を広げる取り組みが進めば、ラーケーションは教育現場にとっても前向きな制度へと成長していくはずです。

ラーケーションに関するQ&A

ここでは、ラーケーションに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1.ラーケーションをすでに導入している自治体は?

2023年に愛知県と大分県別府市(「たびスタ」の名称)が導入して以降、追随する自治体が少しずつ増えています。

2024年には、都道府県単位で茨城県や山口県が導入を開始しました。また、市区町村単位では栃木県日光市や沖縄県座間味村(「ざまやすみ」の名称)など、観光業が盛んな地域での導入が目立っています。

Q2.ラーケーションは年に何日まで取得可能?

取得可能な日数は、導入している自治体によって異なります。

例えば、愛知県では年間で最大3日まで取得できます。一方、2024年度から導入した茨城県では年間最大5日となっています。さらに、大分県別府市では、当初の3日から5日へと取得可能な日数を拡大しました。

制度が導入されている自治体では、教育委員会のウェブサイトなどで詳細が確認できます。

まとめ:ラーケーションは変化の時代に求められる

「主体的な学び」の入り口

ラーケーションは、働き方や教育に対する価値観が変化する現代社会における新しいアプローチです。

学校では得られない体験は、子どもの知的好奇心を刺激し、家族とのコミュニケーションを豊かにします。また、平日の需要創出による地域経済の活性化など、社会的なメリットも期待されています。

一方で、学習の遅れや家庭間格差、教員の負担増といった向き合うべき課題も少なくありません。しかしこれらは、制度を広げるために学校・家庭・地域がどう協力し合えるかを考えるきっかけでもあります。デジタル教材や地域資源の活用、外部人材との連携といった工夫を重ねれば、むしろ新しい教育エコシステムを築く可能性が広がるでしょう。

ラーケーションはまだ始まったばかりの制度です。この新しい学びの形が、日本の教育にどのような変化をもたらすのか。今後の展開は、子どもたちの未来をともにデザインしていく私たち大人一人ひとりの取り組みにかかっています。

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究的な学び」「主体的・対話的で深い学び」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『授業特化型アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

全国の中学校・高等学校で導入されているICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。