Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

「協働的な学び」と「個別最適な学び」の一体的な

充実を分かりやすく解説。実践例も紹介

GIGAスクール構想による1人1台端末の整備が進み、教育現場は大きな変革期を迎えています。その中で、文部科学省が「令和の日本型学校教育」の柱として掲げているのが、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実です。

これからの時代を生きる子どもたちにとって、なぜこの二つの学び方が重要なのでしょうか。また、「一体的な充実」とは、具体的にどのような授業を指すのでしょうか。

今回は、「協働的な学び」と「個別最適な学び」の基本的な定義から、なぜ今この二つが重視されるのか、そして両者の関係性までを分かりやすく解説します。さらに、ICTを活用して二つの学びを教室で実現するための方法や実践事例も紹介します。

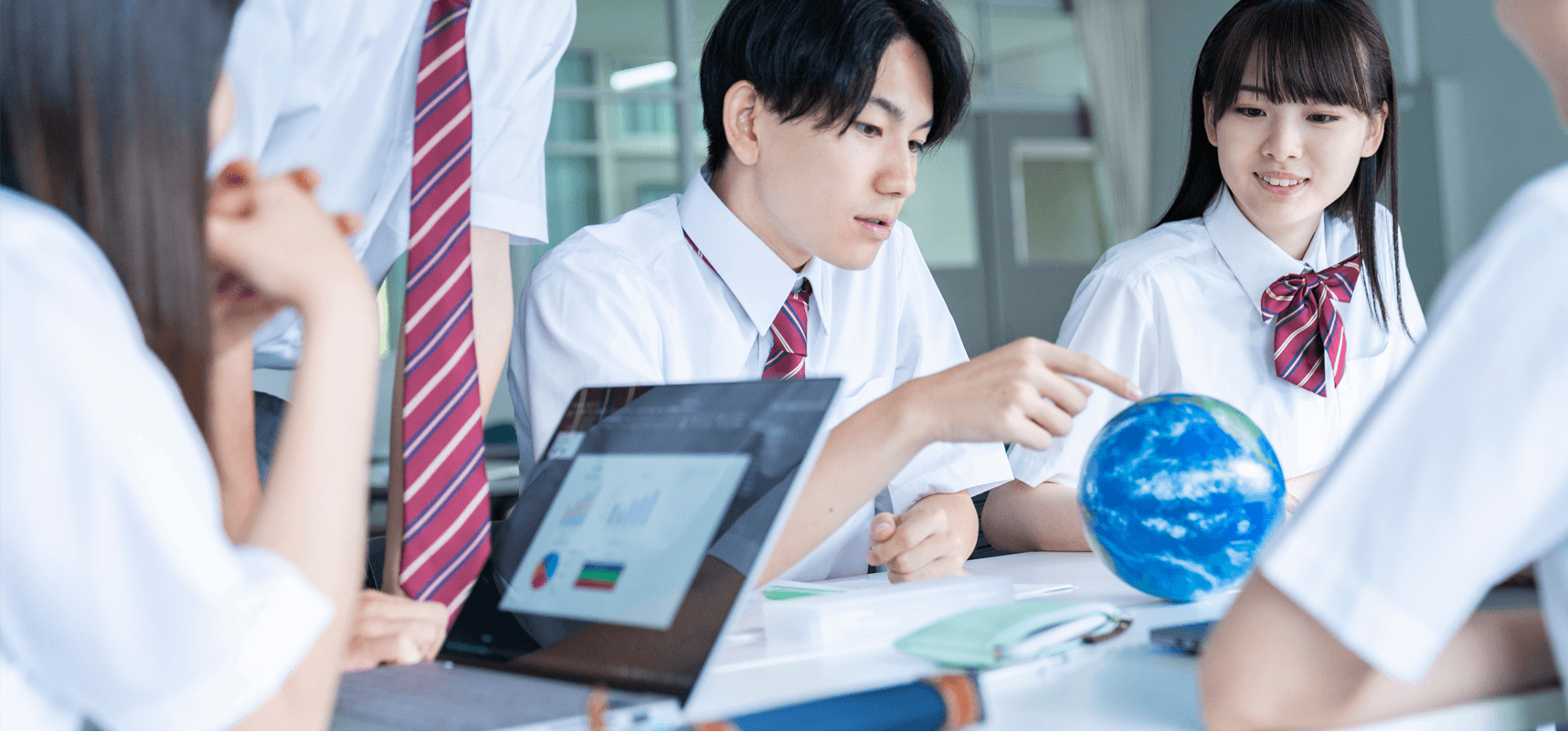

「協働的な学び」とは?

子どもたちが他者と関わりながら課題を解決していく「協働的な学び」について、その意義と、授業での具体的な活動例を紹介します。

① 多様な他者と関わり、持続可能な社会の創り手を育む

「協働的な学び」とは、子どもたちが多様な他者と関わりながら、課題の解決や新たな価値の創造に取り組む学びのことです。文部科学省では、「個別最適な学び」が「孤立した学び」に陥ることのないよう、協働的な学びの重要性を強調しています。

「協働的な学び」では、自分とは異なる考え方や価値観を持った人と関わる中で、あらゆる他者を価値ある存在として尊重する態度を養います。その過程で、互いに協力しあい、問題を発見したり、新しい価値を創り出したりする経験を重ねることで、社会の変化に柔軟に対応し、より良い社会づくりに参画していく力を育んでいきます。

② 授業における具体的な活動例(グループ探究、異学年交流など)

協働的な学びは、特別な活動だけでなく日々の授業の中でもさまざまな形で取り入れられます。

<具体的な活動例>

・ ペアやグループでの意見交換・ディスカッション

・ 児童生徒同士で質問し合い、教え合う活動

・ グループでテーマを設定して行う調べ学習

・ 話し合った内容をホワイトボードやデジタルツールでまとめて発表

・ タブレット端末などを活用し、一つの資料を分担・共同編集して作成

こうした活動の目的は、多様な意見に触れることや、多角的に物事を考えることを通じて、一人ひとりの学びを深めていくことにあります。

「個別最適な学び」とは?

一人ひとりの学習進度や興味に応じて学習を最適化していく「個別最適な学び」について、その考え方と実践のあり方を整理します。

① 「指導の個別化」で、一人ひとりの学びを確実に保障する

「個別最適な学び」とは、子ども一人ひとりの特性や学習進度、興味・関心に応じて、学習活動を最適化していく学びのことです。

例えば、理解に時間がかかっている生徒には、基礎に立ち返る教材を提示したり一緒に確認したりすることで理解を支援します。一方で、学習進度の速い生徒には、応用的な課題に取り組む機会を紹介・提案します。

こうした「指導の個別化」にはICTの活用も欠かせません。教師が一人ひとりの学習状況を継続的に把握しようと努めながら、必要に応じて適切な支援を行うためのサポート役となります。

②「学習の個性化」で、子どもの興味・関心に応じた学びを広げる

「学習の個性化」とは、子ども一人ひとりの興味・関心に応じた学習活動に取り組む機会を提供し、子ども自身が学習を最適化できるよう支援することです。

例えば、総合的な学習/探究の時間において、生徒が自分が関心を持った探究テーマを設定し、情報の収集・整理・分析、そしてまとめ・表現といった一連のプロセスに取り組む活動などが該当します。

教師は、生徒が主体的に課題を設定して探究を進めていけるように、学習の進め方を助言したり、必要な情報やツールを紹介したり、ときに提供したりする役割を担います。

なぜ今、学びの「一体的な充実」が求められるのか?

「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させることが、これからの学校教育において重要とされています。その背景には、どのようなものがあるのでしょうか。

① 文部科学省が推進する「令和の日本型学校教育」の姿

2021年1月に中央教育審議会がまとめた「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」において、これからの時代の学校教育が目指す姿として「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現」が提言されました。

これは、学習指導要領が目指す「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を、これまで培われてきた日本の学校教育の良さを生かしつつ、さらに発展させるための具体的な方向性を示したものです。

一人ひとりの子どもに応じた学びを保障しつつ、他者と関わり合う中で社会性や人間性を育む。この両輪を実現することが、新しい時代の学校教育の核となります。

参考:「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現~(答申)|文部科学省

② Society 5.0時代とGIGAスクール構想という大きな変化

この二つの学びの一体的な充実が求められる背景には、Society 5.0時代の到来と、GIGAスクール構想の実現という二つの大きな変化があるとされています。

AIやIoTなどの先端技術が社会のあらゆる場面に浸透するSociety 5.0時代は、今よりも一層複雑性の高い時代になると考えられています。このような時代を生きる子どもたちには、既存の知識を覚えるだけでなく、自ら問題を発見し、多様な人々と協力して解決していく力が求められるのです。

そして、GIGAスクール構想によって整備された「1人1台端末と高速通信ネットワーク」という環境が、この新しい学び方を後押しします。ICTを活用することで、個々の進度に合わせた学習や、時間や場所を超えた他者との協働作業が容易になり、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に進めるための土台が整いました。

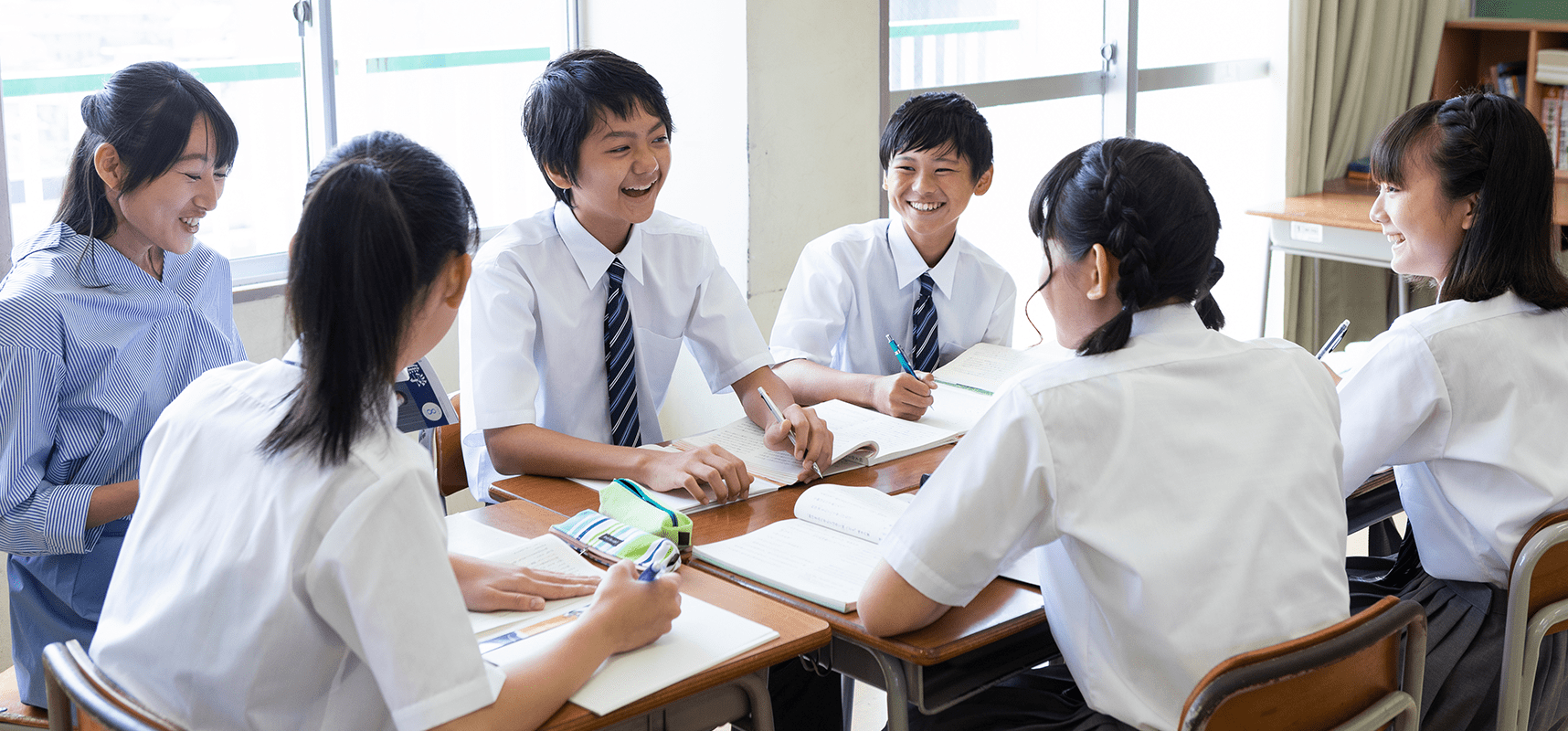

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の分かちがたい関係性

「個別最適な学び」と「協働的な学び」は、互いの成果を生かし合い、学びを深めるサイクルを形成する、分かちがたい関係にあります。相互に作用し合う場面を意図的にデザインすることが重要です。

① 個人の学びの成果が、グループでの学びをより豊かにする

「個別最適な学び」の時間は、子どもが自分自身のペースで知識をインプットし、思考を深めます。一人ひとりがじっくりと課題に向き合い、自分なりの考えや情報を蓄積する貴重な機会です。

そして、その成果を「協働的な学び」の場に持ち寄ることで、グループ全体の議論はより豊かで多角的になります。各自が異なる情報や視点を提供し合うことで、一人で考えているだけでは気づけなかった発見や、より深い理解が生まれやすくなります。

② グループでの学び合いが、個人の理解を一層深める

「協働的な学び」の場は、グループでの対話を通じて自分の考えを客観的に見つめ直す機会です。自分の考えを言葉にして他者に説明することで、思考が整理され理解が明確になります。

また、他者の意見を聞いて「なるほど、そういう見方もあるのか」と視野が広がることや、「自分の考えと同じだ」と確信を深めることにもつながります。

さらに、グループでの学び合いで得た気づきは、再び「個別最適な学び」の時間に還元されます。グループでの対話の中から生まれた新たな問いをさらに個人で探究することで、学びは螺旋状に深まっていくのです。

③ 文部科学省が示す「主体的・対話的で深い学び」の実現へ

「個別最適な学び」と「協働的な学び」を往還する学習サイクルは、学習指導要領が目指す「主体的・対話的で深い学び」の実現でもあります。

・ 主体的な学び:自分の興味・関心に応じて学習を進める

・ 対話的な学び:他者との意見交換を通じて自分の考えを広げ深める

・ 深い学び:知識を相互に関連付けて理解を深め、問題の発見・解決に活用する

二つの学びを一体的に充実させる授業改善に取り組むことが、子どもたちの資質・能力を育むための道筋になると言えるでしょう。

【実践編】「一体的な充実」を教室でどう実現するか?

ここでは、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を実際の教室でどのように実現していくか、具体的な方法論と実践事例を紹介します。

① ICT活用が学びの選択肢と可能性を広げる

GIGAスクール構想による1人1台端末という環境は、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を円滑につなぎ、学びの質を向上させる助けとなります。

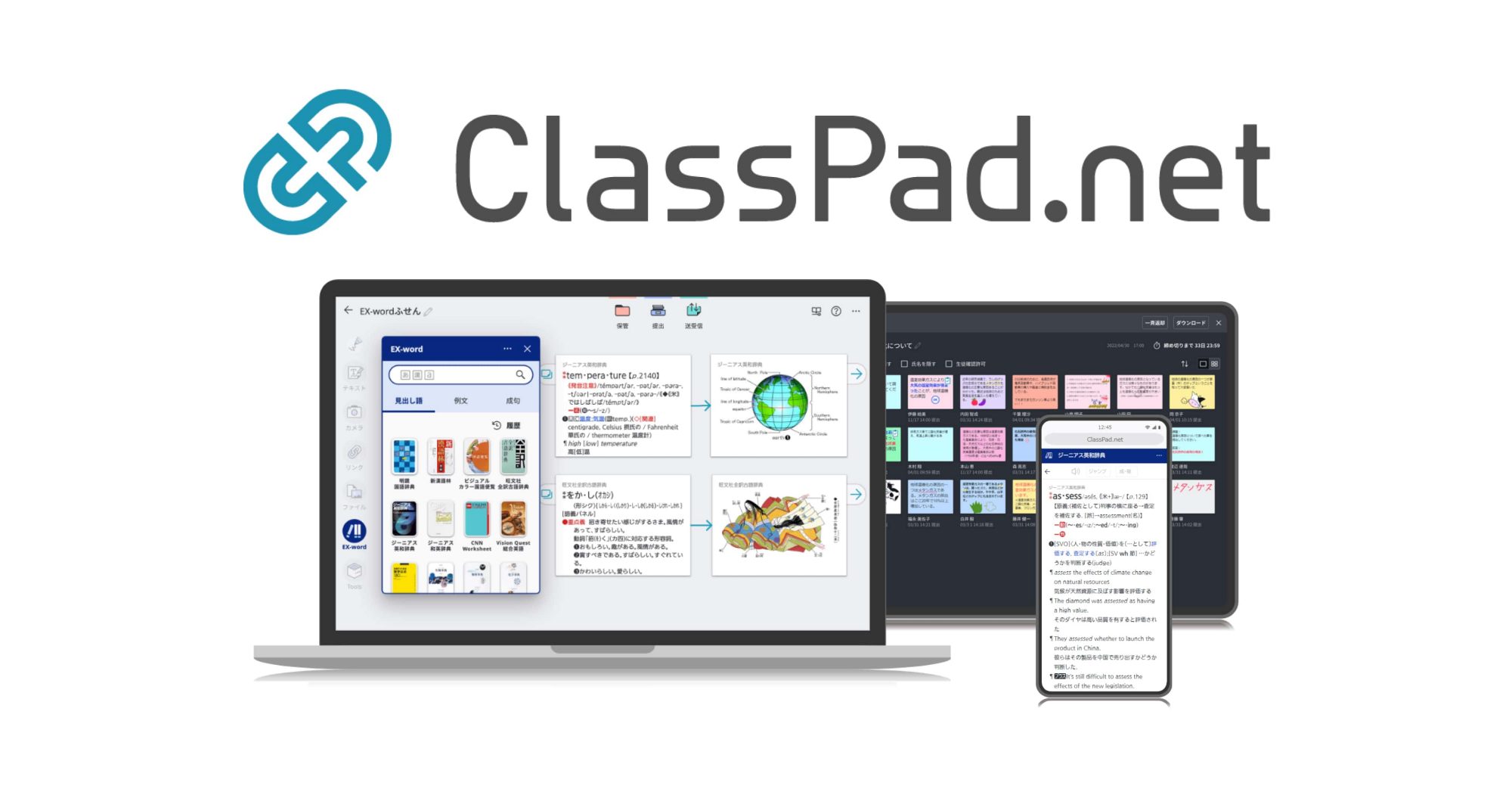

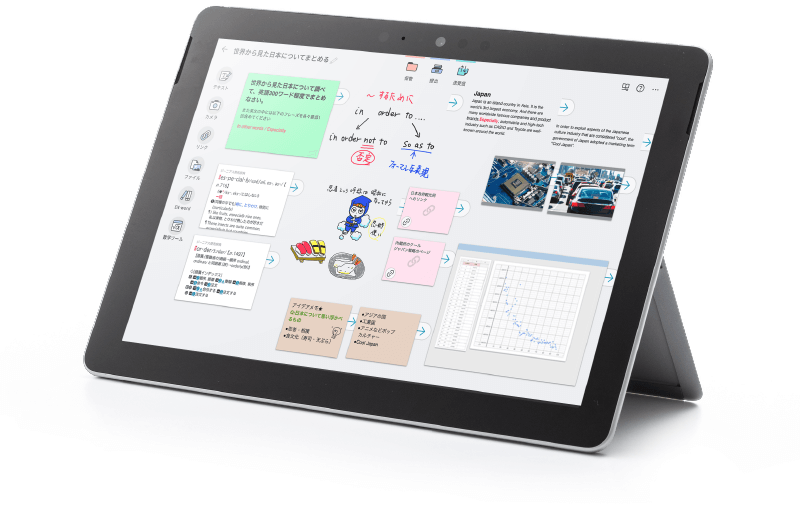

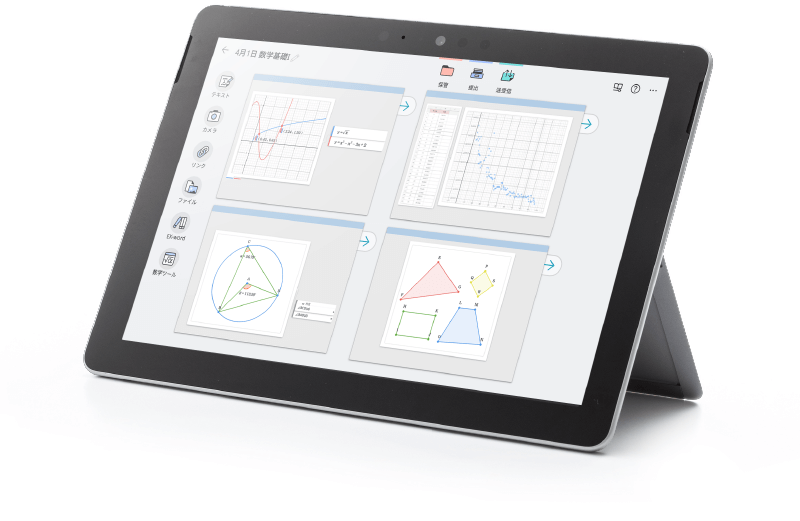

例えば、カシオのICTツール「ClassPad.net」を例に挙げると、デジタルノートが個人の思考を整理・蓄積する「個別最適な学び」のツールとして機能すると共に、グループで共有して共同編集する「協働的な学び」のプラットフォームにもなります。

また、信頼性の高い辞書機能は、個人の調べ学習を支えるだけでなく、教室全体での共通理解の土台を築く上で重要な役割を果たします。

② ClassPad.netを活用した一体的な充実の実践例

ここでは、ICTツール「ClassPad.net」を活用し、「個別最適な学び」から「協働的な学び」へスムーズに連携した事例を紹介します。

静岡サレジオ高等学校では、高校1年生の地理総合の授業で、「韓国の受験過熱化」というテーマについて、生徒一人ひとりがその理由や背景を調査し、考えを深める授業を行いました。

この授業では、まず「受験の過熱化」というテーマについて、生徒一人ひとりがその理由や背景を調査し、考えを深めます。生徒は、情報収集の結果や自らの考察を、「ClassPad.net」のデジタルノートやマインドマップ機能を用いて整理・可視化していきました。この段階は、「個別最適な学び」にあたります。

次に、3人1組のグループを作り、各自が作成したマインドマップを発表し合いました。他の生徒の発表に対し、気づいた点や共感する部分をふせん機能でコメントとして貼り付け、相互評価や意見交換を行います。これにより、個人の探究で得た知見がグループ内で共有され、多様な視点からテーマを掘り下げられるようになります。この段階が「協働的な学び」にあたります。

この事例では、デジタルツールを介することで、「個人の探究」の成果をスムーズに「クラス全体の学び」へと発展させることが可能になりました。

出典:相互評価や意見交換がスムーズに行え、協働的な学びが活発化!

③ 教師に求められる役割と意識すべきこととは

「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させる授業において、教師は知識を教える存在以上に、学びを支援するファシリテーターや、共に学びを創りあげるジェネレーターとしての役割を担います。

ファシリテーターには、授業の入口で子どもたちの知的好奇心を刺激する課題を提示し、学びの方向性を示すことが求められます。その上で、一人ひとりが主体的に探究を深められるよう、多様な教材やICTツールを紹介し、必要に応じて学び方の選択肢を広げます。

一方、ジェネレーターとしては、学習過程そのものに参加しながら、子どもと共に新しい問いや発想を生み出します。例えば、意見が停滞したグループに新たな視点を投げかけたり、異なる考えを結び付けて協働の流れを加速させたりすることが挙げられます。この関わりによって、学びは「支援されるもの」から「共に創り出すもの」へと発展していきます。

さらに、学習の成果を単に評価するだけでなく、子ども自身が学びを振り返り、次につなげられるようにフィードバックを行うことも教師の大切な役割となります。

これからの教師は、「教える人」「ツールを使わせる人」にとどまらず、「子どもが自ら学び方を選び、協働的に発展させられるよう導きつつ、一緒に新しい学びを生み出す存在」としての意識を持つことが求められるでしょう。

まとめ:「個」と「協働」の学びのサイクルは

「主体的・対話的で深い学び」への入口

今回は、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の定義から、それらが一体的に求められる背景、さらに具体的な実践方法について解説しました。

両者は対立するものではなく、互いの成果を往還させることで学びを深め合う関係にあります。「個」の探究が「協働」での対話を豊かにし、協働で得た気づきが再び「個」の思考を深める。この循環こそが、学習指導要領が掲げる「主体的・対話的で深い学び」へと至る道筋です。

GIGAスクール構想によるICT環境の整備により、こうした学びのサイクルを実現する基盤はすでに整いつつあります。教師には、その環境を活かしながら学習活動をデザインし、子どもたちが自ら学びを選び取り、互いに認め合い、刺激し合えるよう伴走する姿勢が求められます。

日々の授業の中で、「個」と「協働」がつながる場面を意識的に設けることから、実践は始められます。その積み重ねによって、「個」と「協働」の学びを往還する力を育み、子どもたちは自ら学び続け、社会に働きかける存在へと成長していくでしょう。

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究的な学び」「主体的・対話的で深い学び」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『授業特化型アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

全国の中学校・高等学校で導入されているICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。