Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

オルタナティブ教育とは?

公教育との違いやメリットから、学校現場で活かすヒントまで解説

社会が急速に変化し、子どもたちの個性や価値観も多様化する中、これまでの画一的な教育だけでは、子どもたちの可能性を最大限に引き出せないと感じている人は多いのではないでしょうか。

そうした中で、教育の「もう一つの選択肢」として注目を集めているのが「オルタナティブ教育」です。

ここでは、オルタナティブ教育の基本的な考え方から、公教育との違い、メリットやデメリットなどを解説します。また、その理念を日々の授業に活かすためのヒントを、ICT活用の可能性とあわせて探ります。

オルタナティブ教育とは?

「オルタナティブ教育」という言葉を耳にする機会は増えましたが、その正確な意味はまだ広く知られていません。まずは、その基本的な定義と、なぜ今注目されているのかについて解説します。

① 「もう一つの選択肢」としての教育

「オルタナティブ(alternative)」とは、「代替の」「もう一つの選択肢」を意味します。オルタナティブ教育とは、日本の公教育とは異なる、もう一つの選択肢となり得る教育の総称です。

オルタナティブ教育を実践する「オルタナティブスクール」は、文部科学省が定める学習指導要領に縛られず、独自の教育理念と方針に基づいて運営されています。その根底には、画一的な枠組みではなく、子ども一人ひとりの個性や主体性を尊重し、自ら学ぶ力を育もうとする思想があります。

② オルタナティブ教育が注目されている背景

オルタナティブ教育が注目を集める背景には、不登校児童・生徒の増加という現象があります。「公」のシステムは変えにくい、変えるのが難しいため、現状の公教育のあり方は維持され、そこに合わない子たちが増えているのです。

そうした状況になると、無理に学校へ復帰させることだけを目指すのではなく、多様な学びの場を確保する必要があると考える人も増えます。学校以外の場での多様な学習活動の重要性がより一層認められ、不登校児童・生徒への国・自治体からの支援が明確になったことも、この流れを後押ししています。

このような社会的背景から、既存の学校のあり方を見つめ直し、一人ひとりの子どもに寄り添うオルタナティブ教育が、学校のあり方を捉えなおす糸口としても、期待されているのです。

オルタナティブスクールとは?

オルタナティブ教育を実践する場が「オルタナティブスクール」です。公教育の学校とは、法律上の位置づけや他の施設との違いにおいて、いくつかの明確な特徴があります。

① 法律上の位置づけと公教育(一条校)との違い

日本の公立・私立の小・中・高等学校などは、学校教育法の第一条で定められている公教育を担うことから、通称「一条校」と呼ばれます。

一条校は、文部科学省が定める学習指導要領に沿ってカリキュラムを編成する義務がありますが、オルタナティブスクールは一条校の枠組みに属さない教育施設のため、教育課程を自由に組めます。

しかし、非認可であるため、原則としてそのスクールを卒業するだけでは公的な卒業資格は得られません。この点が一条校との最も大きな違いです。

② フリースクールとの違い

オルタナティブスクールとしばしば混同されるのが「フリースクール」です。フリースクールも広義にはオルタナティブスクールの一種ですが、その目的や対象は異なります。

フリースクールは、「居場所」としての意味合いが強い傾向にあります。

一方のオルタナティブスクールは、一条校が合わないという理由だけでなく、そのスクールが掲げる独自の教育理念やカリキュラムに積極的に共感し、そこで学びたいと願う子どもたちが集まる場を指すことが多くなっています。

代表的なオルタナティブ教育の種類

オルタナティブ教育と一口に言っても、その哲学や指導法はさまざまです。ここでは、代表的な教育法をいくつか紹介します。

① モンテッソーリ教育:子どもの自主性を尊重する科学的アプローチ

医師であり教育家であったマリア・モンテッソーリが考案した教育法です。その根底には、「子どもには、自分を育てる力が備わっている」という考えがあります。

子どもの発達段階に合わせた「教具」と呼ばれる教材が特徴で、大人は教え込むのではなく、子どもを理解し、適切な環境を用意し、子どもと環境を結び付けるサポート役としての役割を担います。

② シュタイナー教育:心と体の調和的な成長を目指す全人教育

哲学者ルドルフ・シュタイナーが提唱した教育法で、人間の知性(思考)、感情(心)、意志(身体)のバランスの取れた成長を目指す「全人教育」を掲げます。

芸術活動や身体活動を重視するのが特徴で、絵画、音楽、手仕事、オイリュトミー(身体表現)といった教科がカリキュラムに多く取り入れられており、テレビやコンピューターなどの電子機器の使用を制限し、子ども自身の想像性を育むことを大切にしています。

③ その他のオルタナティブ教育

上記以外にも、多様なオルタナティブ教育が存在します。

レッジョ・エミリア・アプローチ

レッジョ・エミリア・アプローチは、子どもには無限の可能性があると考え、特に表現することを重視する教育法です。子どもの主体性を第一に考えるほか、アート活動などを通じて探究を進めることも特徴です。

提唱者:ローリス・マラグッツィ(伊・教育者)

思想(哲学):子どもには無限の表現力(100の言葉)がある。

方法(仕組み):プロジェクト型探究。アートを通じた共同研究。

実践(現代での展開):幼児教育に強い影響。日本の保育園・こども園で参照多数。

ドルトンプラン教育

ドルトンプラン教育は、「自由」と「協働」の原理に基づく教育法です。自ら学習計画を立てて主体的に学ぶことを特徴とし、アメリカの教育現場で広く取り入れられています。

提唱者:ヘレン・パーカースト(米・教育家)

思想(哲学):自由と協働を柱に、自己計画的な学びを育む。

方法(仕組み):「アサインメント(課題)」と「ラボ(協働)」で学ぶ。

実践(現代での展開):オランダや米国で定着。日本でも一部の学校が実践。

サドベリー・バレー校モデルの教育

サドベリー・バレー校モデルの教育は、カリキュラムや時間割、テスト、成績表などが一切なく、子どもが自分の興味に基づいて学びたいことを決める、自由度の高い教育の一つです。学校のルールも生徒とスタッフの話し合いによって行われます。

提唱者:サドベリー・バレー・スクール(米・学校創設者たち、1968年)

思想(哲学):学びはすべて自己決定。学校は民主的共同体。

方法(仕組み):カリキュラム・テストなし。学校運営も生徒参加。

実践(現代での展開):日本にも数校存在。「自由放任」と誤解されがち。

フレネ教育

フレネ教育では、子どもが主体となり、自由に表現活動に取り組むことを重視します。学習の主軸になるのは「自由作文」で、子どもたちが自分で考えることを何より大切にしています。また、優れた作文は印刷され教科書として使われます。

提唱者:セレスタン・フレネ(仏・教育家)

思想(哲学):子どもの自由な表現と生活に根ざした学び。

方法(仕組み):自由作文・印刷・共同生活を重視。

実践(現代での展開):欧州で普及。日本でも作文教育に影響。

イエナプラン教育

イエナプラン教育は、年齢の異なる子どもたちでグループを作り、リビングルームのような教室で「対話」「遊び」「仕事(学習)」「催し」などの活動をバランス良く組み合わせて行う教育法です。

提唱者:ペーター・ペーターゼン(独・教育学者)

思想(哲学):異年齢の共同体での対話・協働。

方法(仕組み):「対話・遊び・仕事・催し」のバランスを重視。

実践(現代での展開):オランダで盛ん。日本で導入校が増加中。

オルタナティブ教育のメリットとは?

オルタナティブ教育にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、代表的な3つのメリットについて解説します。

① 自己肯定感や主体性が育まれやすい

一般的な学校ではテストの点数や通知表での評価が中心ですが、オルタナティブスクールでは、結果だけでなく学びのプロセスや個人の成長を重視する傾向があります。

他者との比較ではなく、自分自身の成長に目を向けることで、子どもは「自分には価値がある」という自己肯定感を育めます。また、学習計画やルール作りなど、意思決定に関わる機会が多いため、主体性や責任感も養われるでしょう。

② 子どもの個性や好奇心を最大限に伸ばせる

オルタナティブ教育では、画一的なカリキュラムではなく、子どもの興味や関心を学習の出発点に置くことが特徴です。探究学習やプロジェクト型学習を通して、子どもは「自ら学ぶ楽しさ」をより実感できます。

これは、現行の学習指導要領が目指す「主体的・対話的で深い学び」にも通じる視点であり、一足先にこうした視点を取り入れていたのがオルタナティブ教育と言えるでしょう。

③ 少人数制による手厚いサポートが得やすい

オルタナティブスクールの多くは少人数制で、教師と生徒の距離が近いことが特徴です。これにより、一人ひとりの学習進度や理解度、心の状態に応じた、きめ細やかなサポートが実現しやすくなります。

公教育の現場でも、ICTツールを活用して個々の学習状況を把握したり、グループワークの中で個別に声かけをしたりするなど、指導の個別化を図る工夫が進んでいます。この点でも、オルタナティブ教育が一歩先を進んでいたことがわかります。

オルタナティブ教育を検討する上での注意点

オルタナティブ教育には、いくつかの注意点も伴います。これらを正しく理解しておくことが、ミスマッチを防ぐ上で重要です。

①小・中学校の卒業資格が得られないことがある

前述の通り、ほとんどのオルタナティブスクールは非認可施設であり、スクール単独では法的な卒業資格を得られません。そのため、小・中学校では地域の公立校に在籍しつつスクールに通う形をとるのが一般的です。

また、提携する通信制高校を併用することで高校卒業資格を取得できるスクールも増えていますが、進路については事前の確認が不可欠です。

② 公教育に比べて学費が高額になりやすい

オルタナティブスクールは公的な助成金を受けられない場合が多く、運営費のほとんどを授業料で賄っています。そのため、学費は公立学校に比べて高額になる傾向があり、私立学校と同等か、それ以上になるケースも少なくありません。

③ 学校数が少なく通える地域が限られる

オルタナティブ教育への関心は高まっていますが、スクールの数は全国的に見ればまだ限られています。都市部以外では選択肢が少なく、希望する教育方針のスクールが通える範囲にない場合も多いのが現状です。

公教育で活かすオルタナティブ教育の視点とICTの活用

ここでは、オルタナティブ教育の視点を日々の授業に活かし、ICTがどのように貢献できるかを探ります。

①なぜ今、公教育にオルタナティブ教育の視点が必要なのか?

近年の日本の教育現場は、大きな変革期を迎えています。文部科学省が推進する「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実は、まさにオルタナティブ教育が長年大切にしてきた「一人ひとりの尊重」と「対話を通した学び」という理念にも通ずるものです。

多様な背景を持つ子どもたちが集まる教室で、一人ひとりの可能性を最大限に引き出すためには、画一的な指導ではなく、学びの選択肢を豊かにする視点が必要になります。オルタナティブ教育は、そのためのヒントが豊富です。

② 明日から実践できる、オルタナティブ教育のエッセンス

特別な設備や制度がなくても、日々の授業にオルタナティブ教育のエッセンスを取り入れられます。

例えば、モンテッソーリ教育の環境設定の工夫を応用し、教室の掲示物や図書の配置を工夫して、生徒が自ら知的好奇心を持って触れられるような「学びたくなる環境」を作ることが挙げられます。

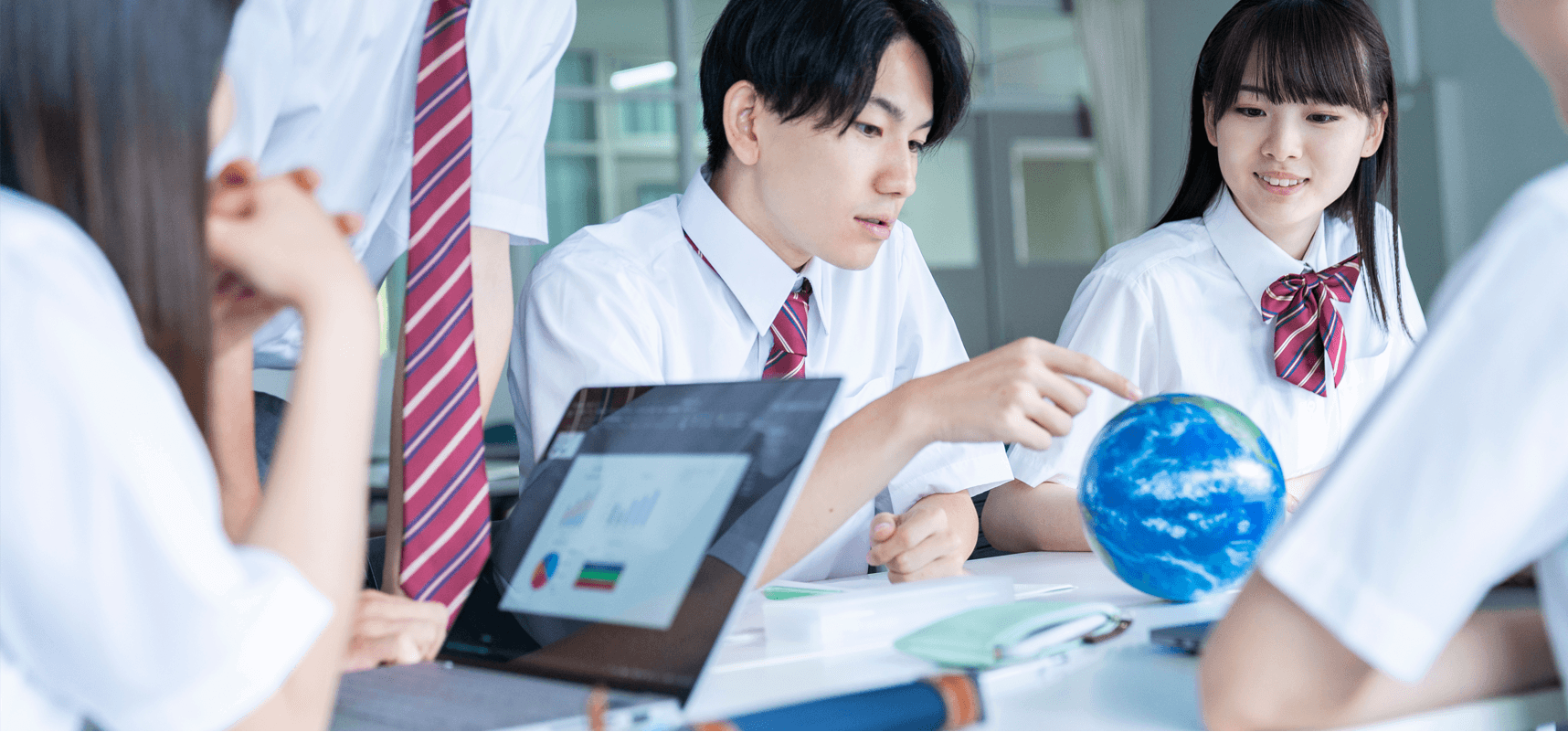

また、サドベリー・バレー校モデルの教育の対話を中心とした学びを応用し、授業にペアやグループで意見交換する時間を意図的に設けることが挙げられます。これは、結論を急がず、多様な意見が出るプロセスそのものを大切にするものです。

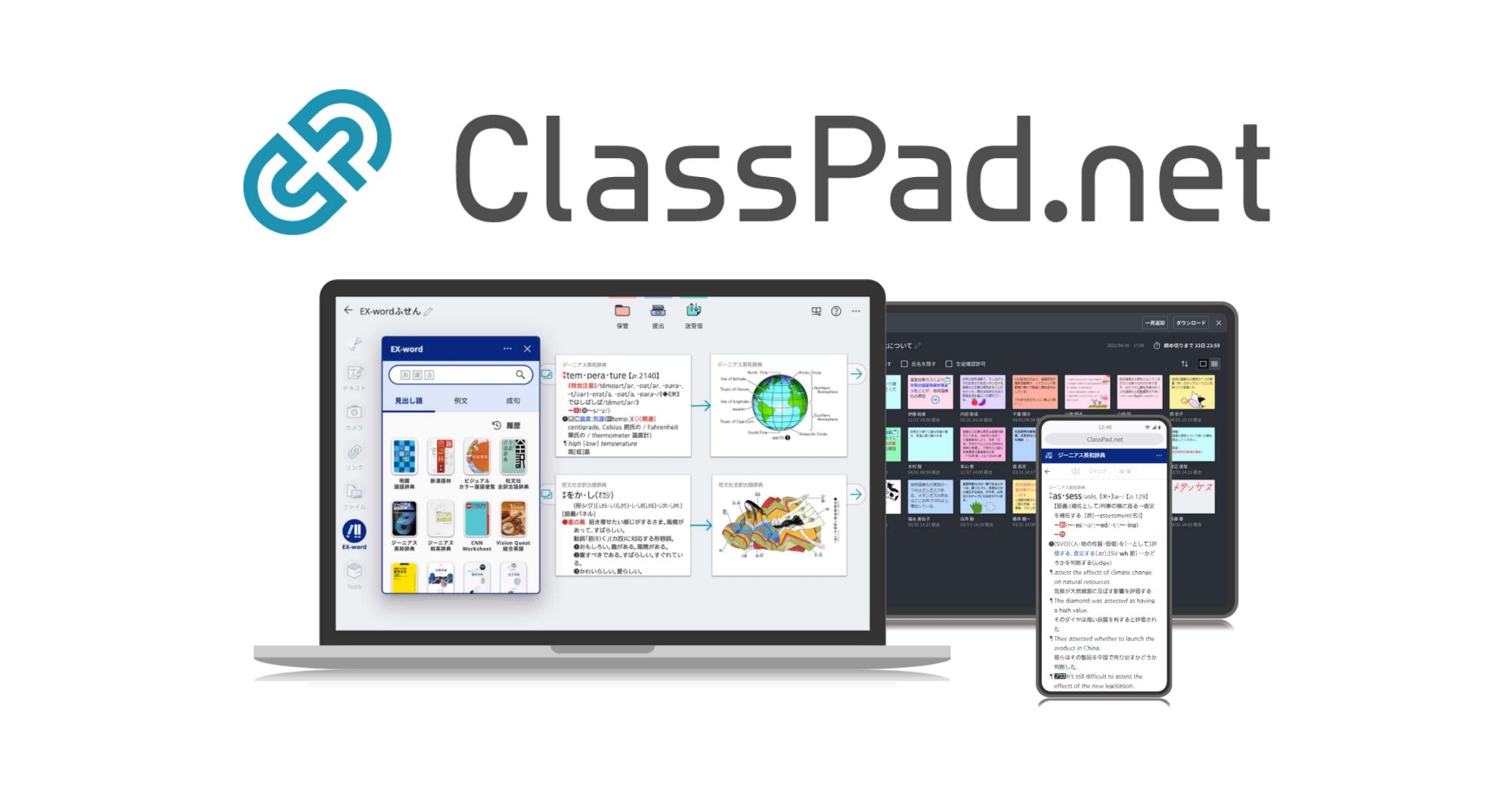

③ ClassPad.netで実現する、新しい学びの形

ICTツールは、こうした新しい学びの実践を力強くサポートしてくれるでしょう。

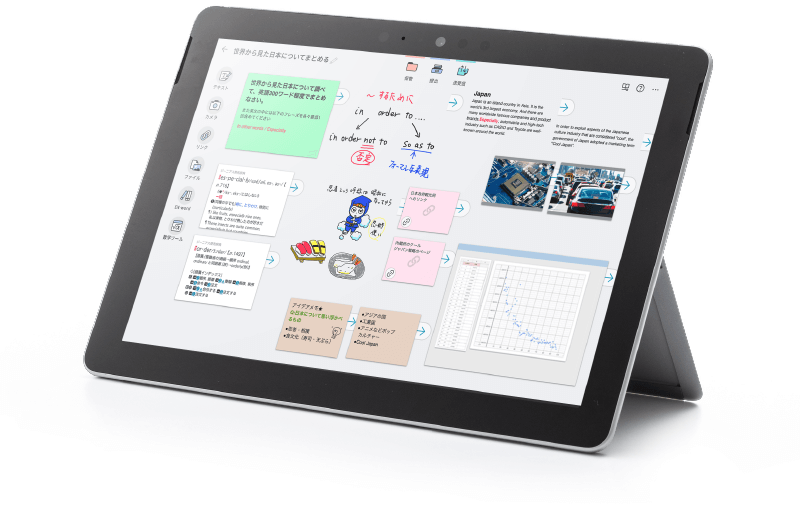

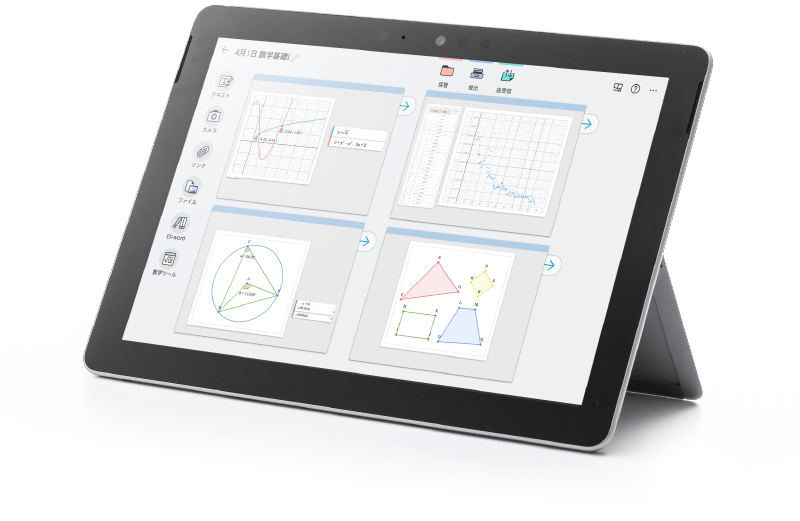

例えば、カシオの「ClassPad.net」を例に挙げると、デジタルノート機能を使って、テキストや画像、Webサイトのリンクなどを自由に貼り付け、自分だけの学習ノートを作成できます。調べた情報を整理・分析し、自分の考えをまとめるプロセスは「主体的な学び」そのものです。

デジタルノートやふせん機能は、グループでの共同編集に対応しています。これにより、生徒同士がアイデアを共有し、互いの意見を参考にしながら思考を発展させる「協働的な学び」をスムーズに行えます。

このように、ICTツールの活用は、オルタナティブ教育の視点を日々の授業に取り入れるための、具体的な手段となり得るのです。

まとめ:公教育の未来を拓く「もう一つの視点」としての

オルタナティブ教育

オルタナティブ教育は、公教育から分離した特別なものではなく、これからの教育のあり方を考える上で重要な示唆を与えてくれる「もう一つの視点」と言えるでしょう。その中心にあるのは、子ども一人ひとりを信じ、その個性と主体性を尊重するという、教育の普遍的な理念そのものです。

ICTを活用するにあたっては、こういった理念が必要になります。ICTの活用に加えて、日々の授業に小さな考え方を取り入れていく積み重ねが、すべての子どもたちが自分らしく輝ける教育につながるのではないでしょうか。

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究的な学び」「主体的・対話的で深い学び」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『授業特化型アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

全国の中学校・高等学校で導入されているICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。