Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

観点別評価とは?

具体的な運用方法と実践のヒントを紹介

【著者・監修者】

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

「観点別評価って、どうやって運用するのが正解なんだろう?」

「結局、成績を付けるための評価になっていないか?」

「三つの観点すべてを毎回評価するのは難しすぎる…」

このような悩みを抱えている先生は多いのではないでしょうか。観点別評価は、文部科学省の新しい学習指導要領に基づいて導入されましたが、現場の先生方からは「どうやって運用すれば良いのか分からない」「負担が増えた」といった声が聞かれます。特に、「主体的に学習に取り組む態度」をどう評価するかについては、模索している先生も多いでしょう。

観点別評価の目的は、単に成績を付けるためではなく、学習者が一人ひとりの学びを深め、成長を促すことにあります。しかし、現実的には「評価=成績づけ」と捉えられがちであり、その結果、学習者たち自身も学びのための評価ではなく、評価そのものを目的化してしまうことも少なくありません。本来、評価は学びを支援し、振り返りを促すツールであるものです。

そこで本記事では、観点別評価の本質を理解し、負担を減らしながら効果的に運用する方法を紹介します。「評価のための評価」に終わらせず、学習者の成長に繋げるために、具体的な方法と実践のヒントをお伝えします。

観点別評価とは?(基本の理解)

観点別評価の定義(文科省の方針)

観点別評価とは、文部科学省が定める

●知識・技能

●思考・判断・表現

●主体的に学習に取り組む態度

の三つの観点に基づいて、学習者の学習状況を評価する仕組みです。この評価方式は、従来の「一斉テストによる総合評価」とは異なり、学びのプロセスそのものを大切にし、成長を可視化することを目的としています。

なぜ観点別評価が必要なのか?

旧来の評価方法では、テストの点数が成績の大部分を占め、短期間の学習で得点を上げることが目的化される傾向がありました。しかし、学習の本質は点数ではなく、「知識を活用すること」や「自ら学び続ける姿勢」を育むことにあります。観点別評価は、学びの過程や態度も評価対象にすることで、学習者がより持続的に学習に取り組む環境を整えます。

学習指導要領の改訂背景

近年の学習指導要領の改訂では、「主体的・対話的で深い学び」の実現が重要視されるようになりました。これに伴い、評価方法も「結果」だけではなく「プロセス」を重視する方向へと変化しました。観点別評価は、その理念を具現化するための方法のひとつです。

三つの観点の本当の意味

〜単なる分類ではなく、学びのプロセスを支援する視点〜

知識・技能

●基礎的な知識や技能の定着度を測る観点。

●ただ暗記するのではなく、学習内容を実際に活用できるかどうかを重視。

思考・判断・表現

●学んだ知識を活用し、論理的に考えたり、表現したりする力を評価。

●例えば、問題解決の過程や、議論を通じた意見の形成などが含まれる。

主体的に学習に取り組む態度

●学びに向かう意欲や、課題に対する粘り強さを評価。

●ただし、単なる「努力の量」ではなく、学び方の工夫や改善の姿勢を重視。

このように、観点別評価は学習者の多様な学びの側面を捉え、成績のためだけではなく、成長のためのフィードバックを提供することを目的としています。

観点別評価の具体的なポイント(実践編)

それではここから、具体的な考え方や方法についていくつかのポイントについて紹介します。より良い観点別評価の実現に向けて、一緒に考えていきましょう。

① 評価の視点を変える

評価の目的を「成績を付けるため」ではなく「成長を支援するため」として捉え直しましょう。生徒が成績に一喜一憂することのないよう、学びの過程を可視化し、振り返る機会を設けることが重要です。評価は、学習者が自身の学習状況を客観的に把握し、次の学習につなげるためのものとして機能することが理想です。

② 評価基準を明確にする

評価基準を明確にすることで、主観的な評価を避け、学習者自身が何を目指せば良いかを理解しやすくなります。ルーブリックを用いて、各観点における評価基準を細かく設定すると、具体的なフィードバックが可能になります。例えば、知識・技能の評価においては「正確に再現できるか」だけでなく、「応用できるか」も評価基準に加えると、単なる暗記ではなく、知識の活用を養う指標となります。

評価の具体例

ルーブリック評価(学習者自身の気づきを促す)

●学習内容の理解度や表現力を、具体的な基準で段階的に評価。

●「論理的に説明できる」「根拠を明示できる」などの具体的な項目を設定。

●学習者が自己評価を行うことで、学びの振り返りを促す。

ポートフォリオ評価(学びのプロセスの可視化)

●小テストやレポート、プレゼン資料などを蓄積し、成長を記録。

●学習者自身が成果物を振り返りながら、学びの変化を実感できる。

●教師もポートフォリオを基に、個別指導を行いやすくなる。

ピア・アセスメント(学習者同士の相互評価)

●他者の視点からフィードバックを受けることで、多様な気づきを得る。

●例えば、グループワーク後に互いの意見をルーブリックを用いて評価。

●主体的な学びを促進し、協働的な学習環境を構築する。

③ 適切なタイミングで実施する

観点別評価は、毎回の授業で行う必要はありません。単元ごとや学期ごとに適切なタイミングで実施し、学習の進捗に応じたフィードバックを行いましょう。例えば、ルーブリック評価は定期的に行い、ポートフォリオ評価は学期末に総括することで、負担を軽減しながら成長を可視化できます。

④ 記録の取り方を工夫する

評価の負担を軽減するために、デジタルツールを活用した記録や、簡易的なチェックシートを導入するのも有効です。例えば、Googleフォームやスプレッドシートを活用すれば、リアルタイムで記録を共有でき、評価データの蓄積や分析が容易になります。また、学習記録を残すことができるようなICT教育ツールも効果的です。学習者自身が自らの学びを振り返る機会を増やすことにも繋がります。

このようなポイントを意識することで、観点別評価が単なる成績付けのものではなく、学習者の成長を促すためのツールとして機能していきます。教師が工夫することで、一人ひとりの学びを支援でき、より充実した教育環境を実現することができると考えられます。

観点別評価のよくある悩み&解決策(Q&A)

次に、改めて評価に関してよくある質問を取り上げ、回答をしていきます。

「自分だったらどう答えるかな?」といった視点で読んでみてください。

毎回3観点すべて評価しないといけないの?

解決策:単元ごとに重点的に評価し、バランスを取る

観点別評価は毎回の授業で実施しなければならないと考えがちですが、実際には単元ごとに評価の重点を決めることで、教師の負担を減らしつつ、適切なフィードバックを提供します。例えば、ある単元では「思考・判断・表現」に重点を置き、次の単元では「知識・技能」に焦点を当てるといった工夫が可能です。これにより、すべての観点を均等に評価しようとするプレッシャーが軽減され、より適切な評価ができるようになります。

評価が主観的になりそうで不安…

成績にどう反映する?

解決策:各観点の重み付けを工夫し、形成的評価も取り入れる

観点別評価の結果をどのように成績に反映するかは、多くの先生が悩むポイントです。例えば、各観点の比重を教科や単元ごとに調整し、「知識・技能」を40%、「思考・判断・表現」を40%、「主体的に学習に取り組む態度」を20%といった形で配分することができます。また、形成的評価を取り入れ、単なる結果だけでなく、学習プロセスを重視した評価を実施することも有効です。例えば、ポートフォリオを活用し、成績に反映する際には、最終的な成果物だけでなく、そこに至るまでの思考の変化や試行錯誤のプロセスも評価に含めることができます。

学習者・保護者にどう説明する?

解決策:「評価=成績づけではなく、学びの振り返りのため」と伝える

観点別評価を導入する際、学習者や保護者の理解を得ることが重要です。「評価=成績づけ」ではなく、「学びの振り返りのためのもの」であることを明確に伝えることで、評価に対する意識を変えることができます。具体的には、学校説明会や学級通信で評価方法を説明したり、ルーブリックを活用したフィードバックを提供したりすることで、学習者自身が評価を学習の一環として捉えられるようにする工夫が求められます。また、保護者にも「評価が学習者の成長をサポートする仕組み」であることを理解してもらうことで、家庭での学習支援にもつながります。

このように、観点別評価には様々な課題があるものの、適切な工夫をすることで、教師の負担を軽減しつつ、学習者の学びをより深めることが可能です。評価を学習の振り返りのツールとして活用し、学習者の成長を支援する方法を模索していきましょう。

まとめ

繰り返しになりますが、観点別評価は、単なる成績付けの手段ではなく、学習者の学びを深めるための重要なツールです。評価が「指導を縛るもの」ではなく、「成長を支える手段」として活用するためには、評価そのものを目的化しないことが重要です。

学習指導要領において、3観点となった新しい評価の枠組みに戸惑うこともあるかもしれませんが、一人で抱え込まず、同僚と共有しながら進めていきましょう。学年や教科ごとの協力体制を整えることで、評価の基準や方法を統一し、負担を軽減することができます。

また、評価を通じて学習者自身が学びの成果を振り返り、自らの成長を実感できる機会を提供することが重要です。観点別評価は学習者の主体性を育む大きな役割を果たします。

「評価のための評価」ではなく、「成長を促す評価」を目指して、先生自身も楽しみながら取り組んでみてください。

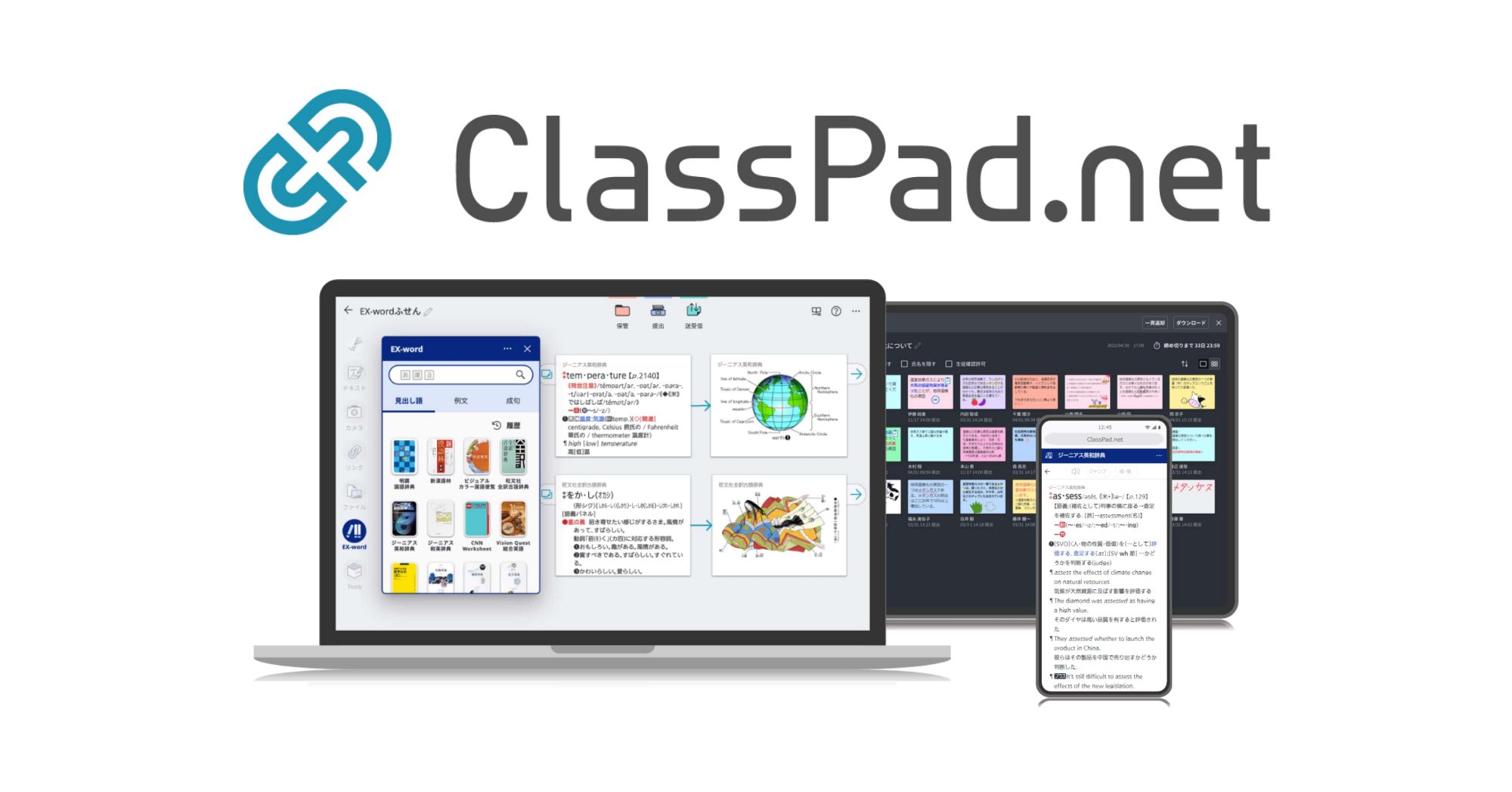

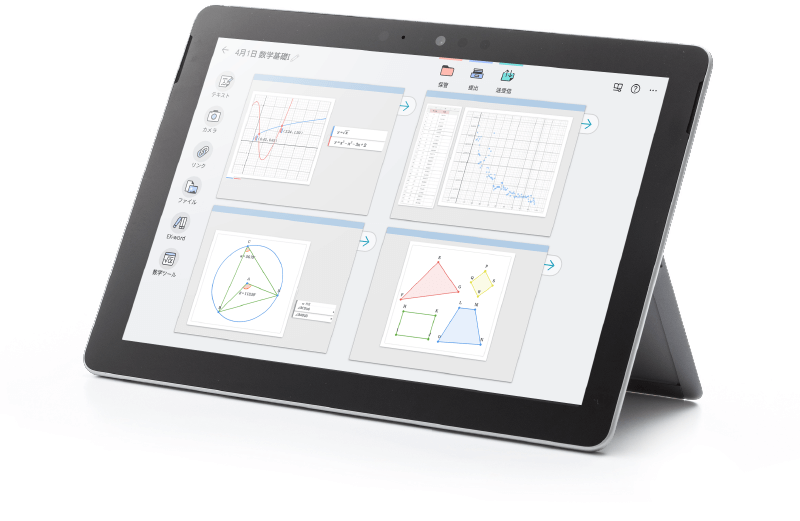

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究的な学び」「主体的・対話的で深い学び」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『授業特化型アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

全国の中学校・高等学校で導入されているICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

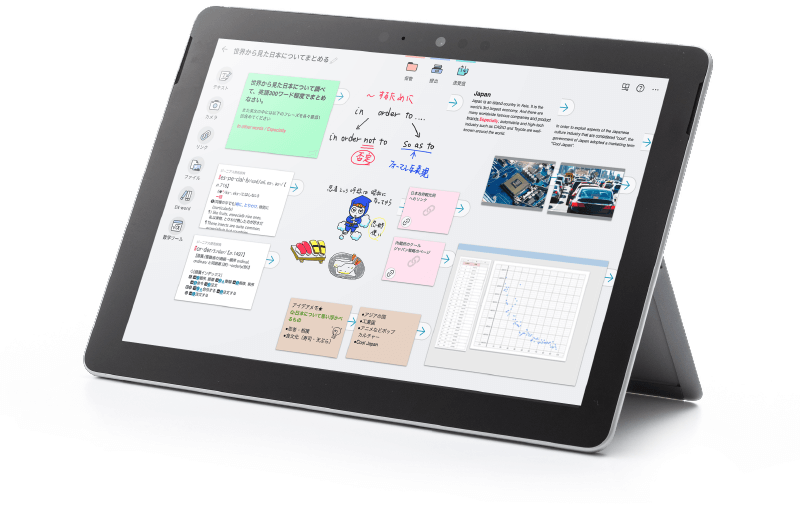

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。