Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

現役の教師が徹底議論!

『学校教育におけるルーブリックの効果と注意点とは』

【著者】

芹澤 和彦

高校英語教師/教育クリエイター

以前の記事で、パフォーマンス課題に基づく評価であるルーブリックの基本的な定義から教育現場での意義、作成手順、活用事例、評価の信頼性向上の工夫、そしてICTツールの活用法について解説しました。

今回は、この「ルーブリック」の輪郭をさらに深堀りをするために、3名の先生方からお話しを伺います。

三浦 先生

星の社中学校高等学校

(栃木県)

奥津 先生

新渡戸文化中学校・高等学校

(東京都)

北田 先生

京都市立葵小学校

(京都府)

ルーブリックというと、一般的にはテストの採点基準のようなイメージがありますが、実際はどのように活用されていますか?その中で感じられる効果について教えてください。

ルーブリックを活用すると、生徒自身が「自分は今どのあたりにいるんだろう?」と客観的に振り返ることができるようになり、目標への道筋がはっきり見えてくるところが一番の魅力だと感じています。

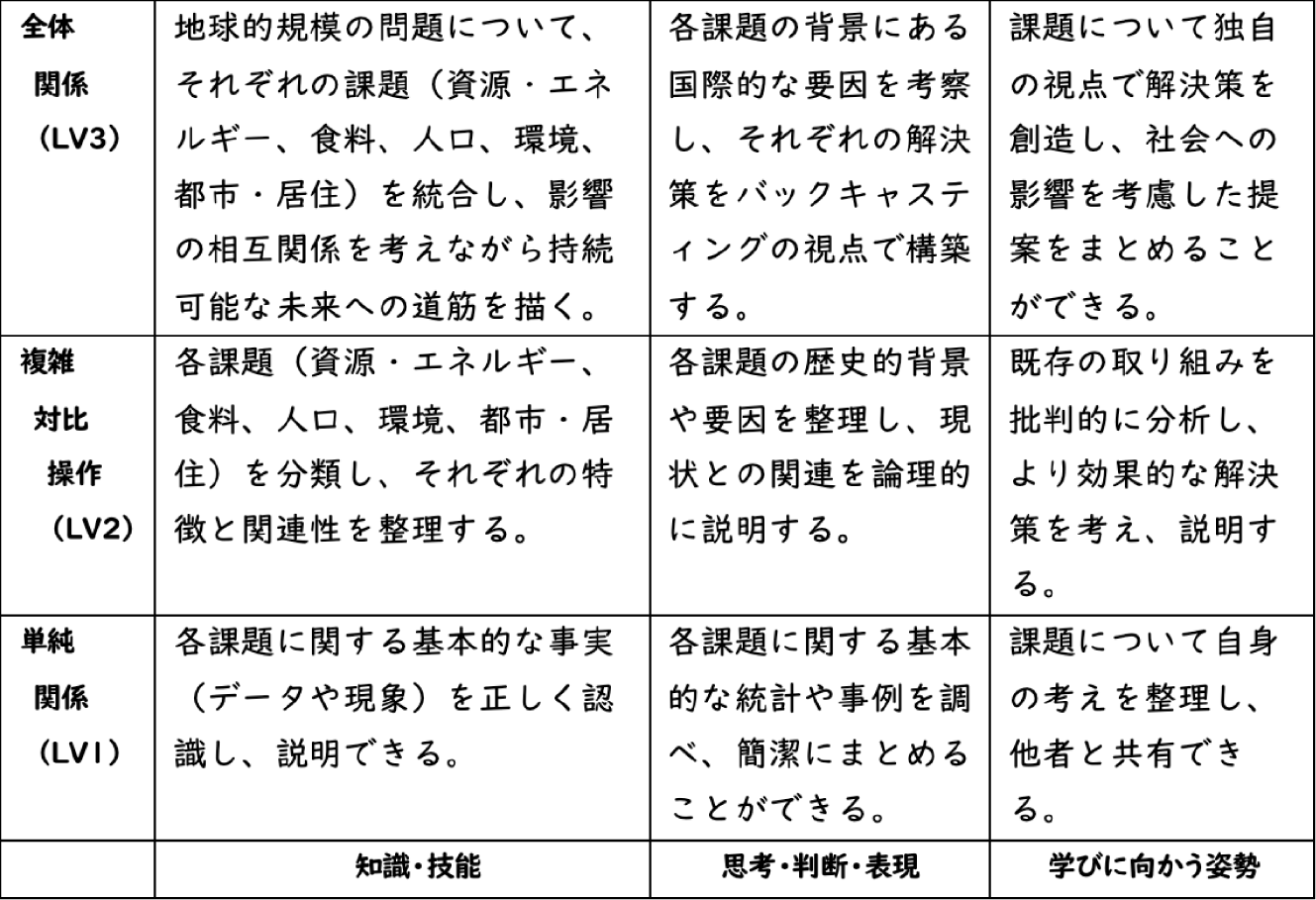

私自身、地理総合や総合的な探究の時間で「地球的規模の問題」に取り組む際、「評価項目が多すぎると、子どもたちがゴールを見失わないだろうか?」と最初は不安でした。けれど、ルーブリックにレベル分けした評価項目をまとめて見せると、「あ、今はここだから、次はもう少し違う資料も使って考察を深めてみよう」「この段階に到達したいから、先にレポート構成を再チェックしよう」と、子どもたちが自分なりに学習計画を立て始めたんです。

そうすると、授業中の会話も自然に深まって、「どうやったらレベル3に行けるの?」と互いにアドバイスをし合うようになりました。

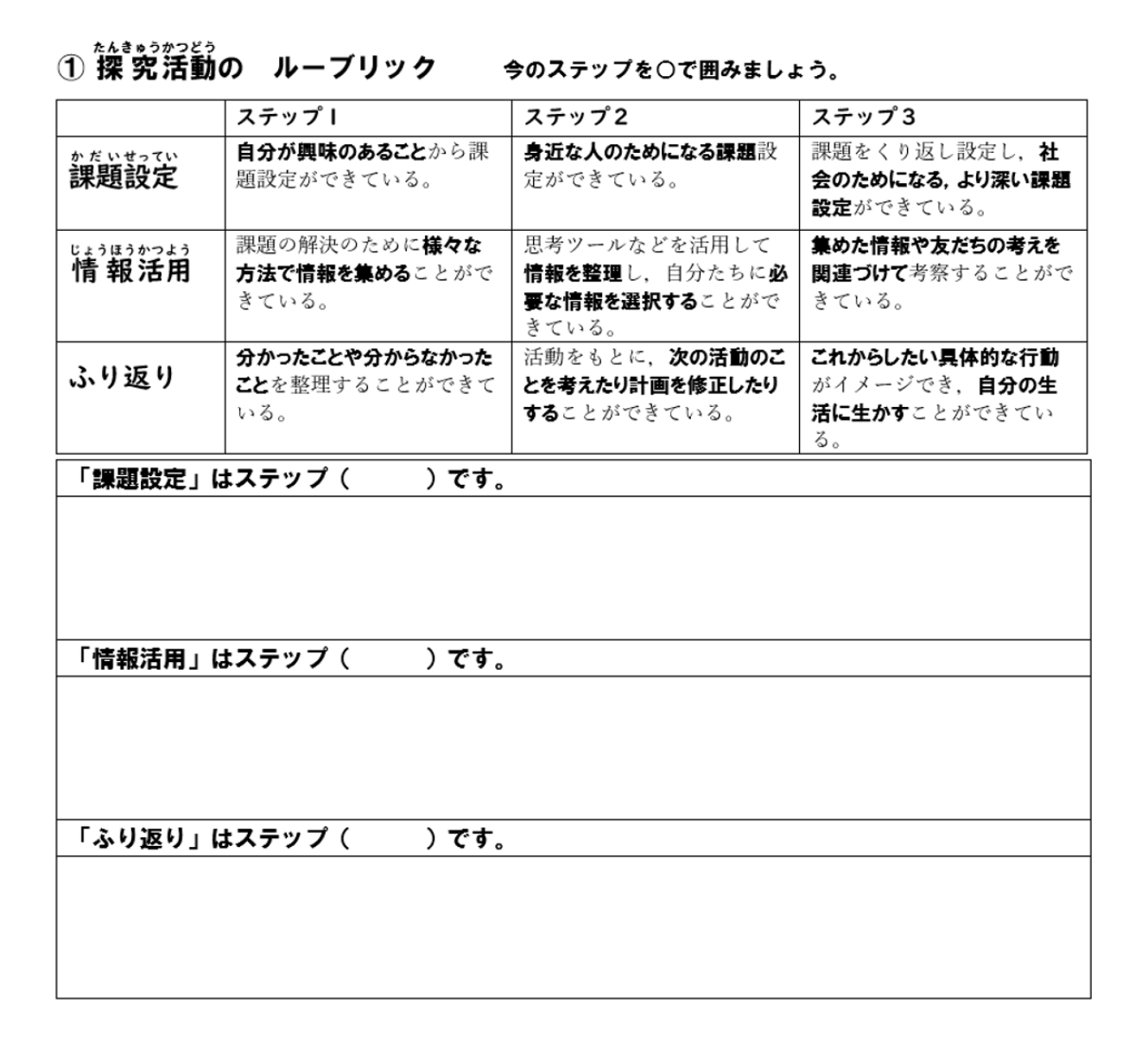

ルーブリックの例:

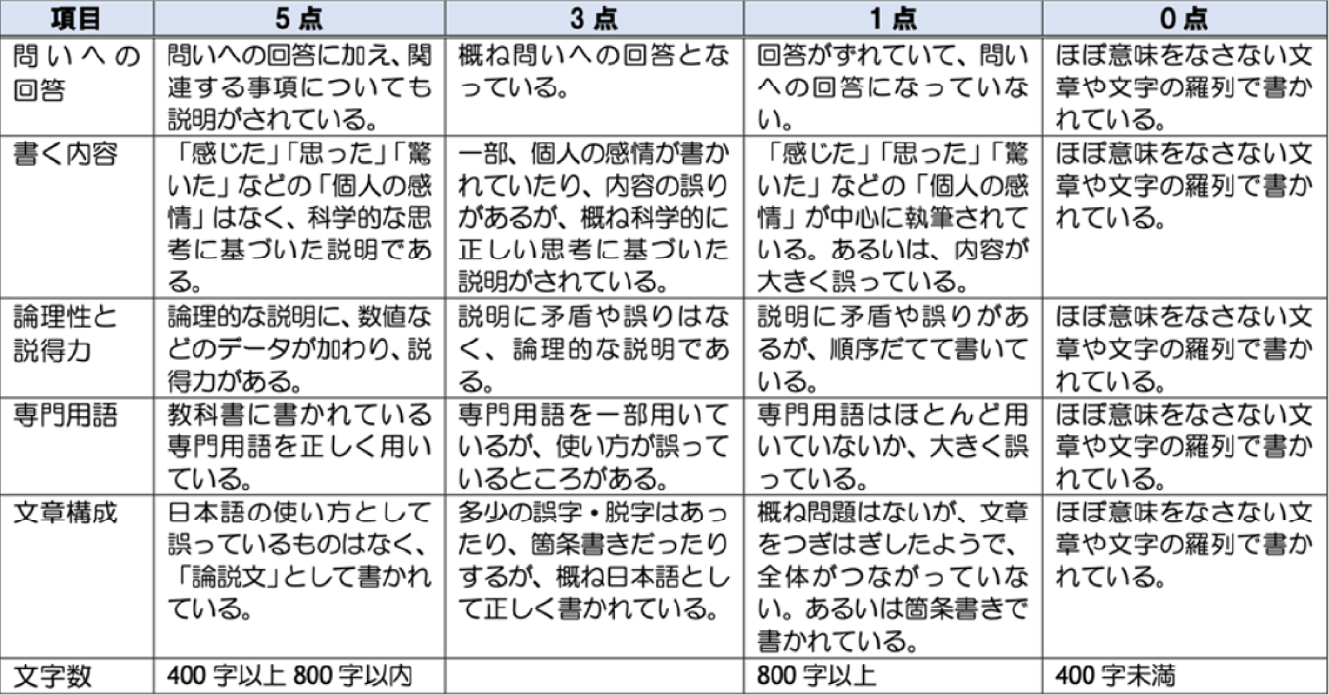

私は中学校1年生の理科の授業で、小論文形式のテストを実施しており、そこでルーブリックを活用しています。小論文のテーマは、教科の重要概念を抽出したEssential Questionに基づいて設定し、400字から800字で述べる形式です。このテストでは、単に知識を問うのではなく、生徒自身が概念をどのように理解し、論理的に表現できるかが重要になります。

テストの事前にルーブリック表については説明し、テストの解答用紙にもルーブリックを掲載することで、生徒が常に基準を意識しながら執筆できるようにしています。これにより、単なる暗記ではなく、自分の考えを整理しながら表現する力が育まれると考えています。

また、テストではルーブリックも見ながら相互校閲をしてから最終の提出をしており、校閲の際にも「良い文章とは?」を考えるきっかけになります。

ルーブリックの例:

確かに、ルーブリックは“評価のためのツール”と考えられることが多いですが、私たちは学びの道標として活用しています。例えば、『あおいカレッジ』では、課題設定→情報収集→整理・分析→まとめ・報告の探究サイクルを年間4回繰り返すのですが、そのサイクルごとにルーブリックを用いて、児童自身が自己評価と振り返りを行うようにしています。これにより、児童は自分の学びを客観的に評価し、『次のサイクルでは何を改善するか?』を意識するようになりました。

例えば、『今回は情報収集はできたけれど、次のサイクルでは思考ツールを使って整理・分析を深めたい』といった振り返りをする児童が増えています。これは、ルーブリックを活用したことで自分の成長を“見える化”し、次のステップへとつなげる意識が生まれた結果です。また、振り返りの場を設けることで、児童が『学びをよりよくするためにはどうすれば良いか?』を自ら考えるようになり、単に評価されるのではなく学びをデザインする力が育まれていると感じます。

ルーブリックの例:

なるほど。私自身も、ルーブリックを導入することで、評価を「結果」ではなく「プロセス」の一部として活用できると感じています。特に、ルーブリックがあることで、生徒自身が自分の学びの進捗を把握しやすくなる点が大きいですね。

以前、私が関わった授業でも、生徒にルーブリックを提示したところ、「どのように工夫すればより良い成果につながるのか?」を考える姿勢が生まれました。ただ単に「評価を受ける」のではなく、「評価を基に成長する」という意識に変わる瞬間を何度も目にしました。

では、次にルーブリックを使う際に気を付けるべきポイントをお伺いさせてください。

ルーブリックを導入する際には、いくつかの課題がありました。特に大きかったのが“基準の明確さ”と“児童の理解”の2点です。

ルーブリックの基準を明確にすることの難しさ

『どこまでできていれば次のレベルに達したと言えるのか?』という基準が曖昧になりがちです。かといって、明確にしすぎると、ルーブリックが“チェックリスト”のようになり、『評価のための探究活動』に陥ってしまうことがあります。

そこで意識したのは、児童の“思い”や“達成感”を最優先にすることです。ルーブリックの文言は、ある程度抽象的に設定し、具体的な到達イメージは振り返りの際に児童と教員が対話しながら擦り合わせる形にしました。これにより、評価が目的化せず、学びのプロセスを大切にした探究活動につなげることができました。

児童がルーブリックを理解しにくい

特に最初の段階では、『ルーブリックの言葉が難しい』『何を評価しているのかピンとこない』という児童もいました。その結果、振り返りが単なる作業になってしまうこともありました。そこで、児童が“身近に感じる具体例”を示すようにしました。例えば、『情報収集のレベル3は、ネットで調べるだけでなく、実際に専門家にインタビューをしたり、複数の視点を取り入れて考察できること』といった形で、具体的な行動イメージを持てるようにしました。

また、ルーブリックを実際の探究活動の中で活用する機会を増やすことも効果的でした。教師が授業の中でルーブリックを活用しながら具体的な事例を示すことで、児童が『なるほど、こういうことか』と実感を持てるようになります。

北田先生のお話しから、ルーブリックは評価基準の明確さと児童の理解をどう支えるかが重要なポイントだと感じました。奥津先生は、ルーブリックを活用する際の注意点について、どのようにお考えですか?

もう一つ気を付けるべき点として、ルーブリックは『青天井になりづらい』というデメリットがあります。つまり、最高点を『正解』や『最高のもの』としてしまうと、生徒が自由に伸びていく可能性を潰してしまうことがあるんです。そのため、評価の基準はあえて抽象的にすることも意識しています。

例えば、最高点の評価文に『優れている』などの生徒自身が考える余地のある文章を採用するのも効果的です。また、『最高点の評価文を生徒自身に考えてもらう』という方法を取り入れることで、『良いアウトプットとは何か』を生徒が自分で定めることもできます。こうした工夫をすることで、ルーブリックの枠組みを学びの制約ではなく、探究のサポートツールとして機能させることができると考えています。

生徒がルーブリックを創るアプローチですね。これまでの記事でもその重要性をお伝えしてきましたが、まさに、私も同様の効果を感じています。

では、最後の質問です。読者の先生方には、これからルーブリックを導入していく方もいらっしゃると思います。何かアドバイスなどいただけますか?

あまりに多くの項目を欲張って設定すると、逆に複雑になりすぎてしまうこともあります。私自身も「ここも評価したいし、あそこも大事だし」とこだわりすぎて、以前はページいっぱいのルーブリックを作ってしまいました。その結果、生徒からは「多すぎてどこから手をつければ良いか分からない」と言われ、結局絞り込む作業に戻ったんです。

でも、そうした試行錯誤こそがルーブリックの醍醐味だとも思います。最初から完璧な形を目指すより、生徒が取り組む中でのリアルな声を拾いつつ、随時調整を重ねる姿勢が大事です。これから導入しようとしている先生には、まずは少数の要点を明確にして、少しずつ育てていく感覚で進めてみることをぜひお勧めしたいです。

ルーブリックを作成する際には、生成AIを活用するのも一つの方法です。評価観点や項目数を指示すると、叩き台となるルーブリックを作成してくれます。

もちろん、生徒の状況に応じた修正は必要ですが、0から作るよりも作業時間を短縮できます。これからルーブリックを使ってみようという先生方は、こうしたツールを活用して負担を減らしながら取り組むのも良いと思います。

ルーブリックを導入する際には、3つのポイントを意識すると効果的です。

1つ目は、ルーブリックを『評価のためのツール』ではなく、『学びのツール』として活用することです。ルーブリックは、児童が自分の学びを自己評価し、次の探究のステップを考えるための道具です。教師が一方的に評価するものではなく、児童自身が『何ができるようになったか』『次にどう成長したいか』を考えるために使うことが重要です。

2つ目は、児童が納得できる『評価基準』を作ることです。チェックリストのように明確すぎる基準にしてしまうと、児童は『項目をクリアするための学び』に陥ってしまいます。そこで、ルーブリックの基準はある程度抽象的にしつつ、具体的な事例を提示しながら、児童と一緒に評価の視点を作り上げることがポイントになります。

3つ目は、ルーブリックを『振り返りの対話ツール』として活用することです。ルーブリックを児童同士の対話のきっかけにすることで、学びがより深まります。例えば、児童同士で『どこが良かったか?』『次に何を頑張るか?』を話し合う時間を設けることで、ルーブリックが単なる評価の指標ではなく、次の学びにつながるツールになります。

これらの3つを意識してルーブリックを活用することで、学びを促進するツールとしてより効果的に機能すると思います。

先生方のお話を伺い、ルーブリックが単なる評価基準ではなく、生徒の学びを促進するツールであることが改めて分かりました。今日の話を聞いて、読者の先生方も、自分なりのルーブリックを試しながら作り上げていくことが大切だと感じたのではないでしょうか。

ぜひ、少しずつでもルーブリックを取り入れ、試行錯誤しながら、生徒と共により良い学びの形を模索していっていただければと思います。

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究的な学び」「主体的・対話的で深い学び」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『授業特化型アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教師/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

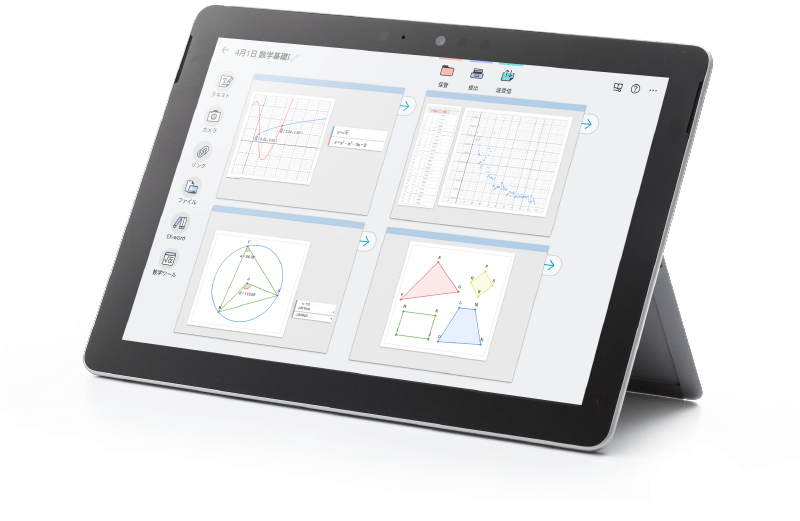

全国の中学校・高等学校で導入されている

ICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

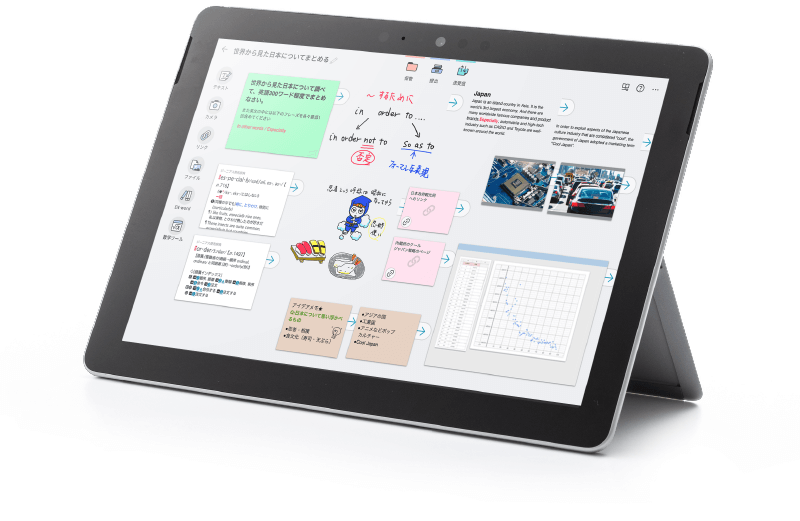

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。