Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

現役の教師が徹底議論!

『非認知能力を育むためのポイントと実践方法とは』

【著者】

芹澤 和彦

高校英語教師/教育クリエイター

以前の記事で、「非認知能力」と呼ばれる、テストでは測りにくい側面、例えば、協働性や、自己調整、あるいはレジリエンス(困難克服のための基盤)といった、いわゆる社会情動的なスキルの重要性について解説しました。

今回は、この「非認知能力」をどのように育んでいけば良いのか?という問いに対して、教育現場で実践を積み重ねている3名の先生方にお話を伺い、その具体的な実践方法について考えていきます。

三浦 先生

星の社中学校高等学校

(栃木県)

奥津 先生

新渡戸文化中学校・高等学校

(東京都)

北田 先生

京都市立葵小学校

(京都府)

非認知能力という言葉は広範で、様々なスキルが含まれています。例えば、レジリエンス、主体性、協働する力などがありますが、先生方は特にどの部分を重視されていますか? また、それをどのように生徒の成長に繋げていますか?

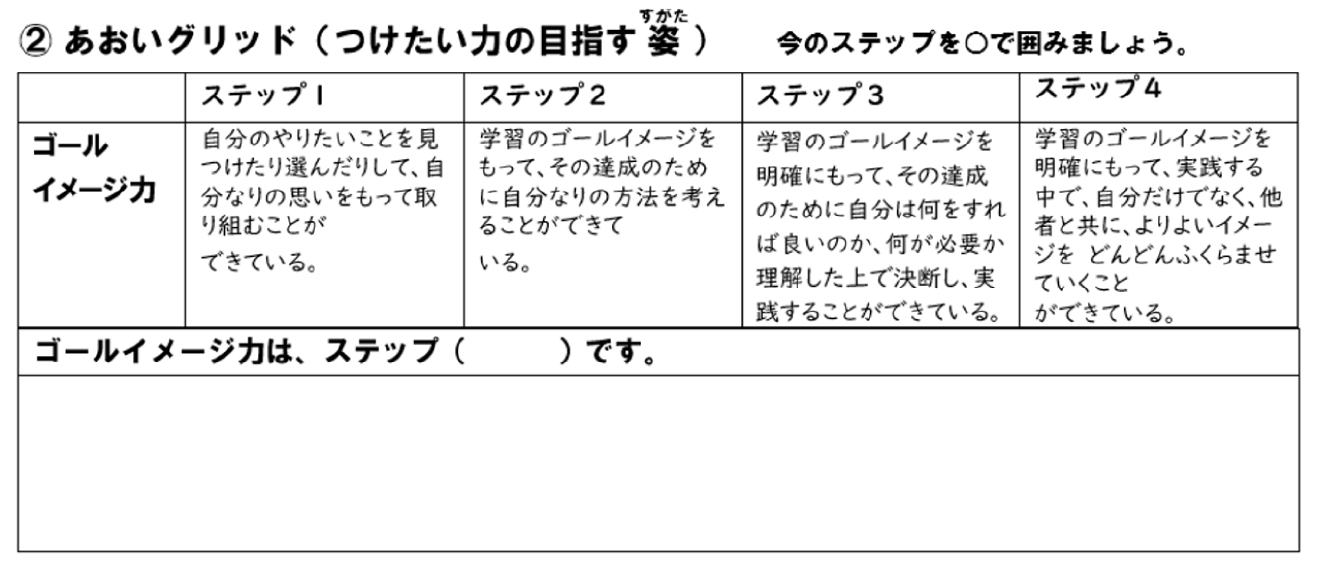

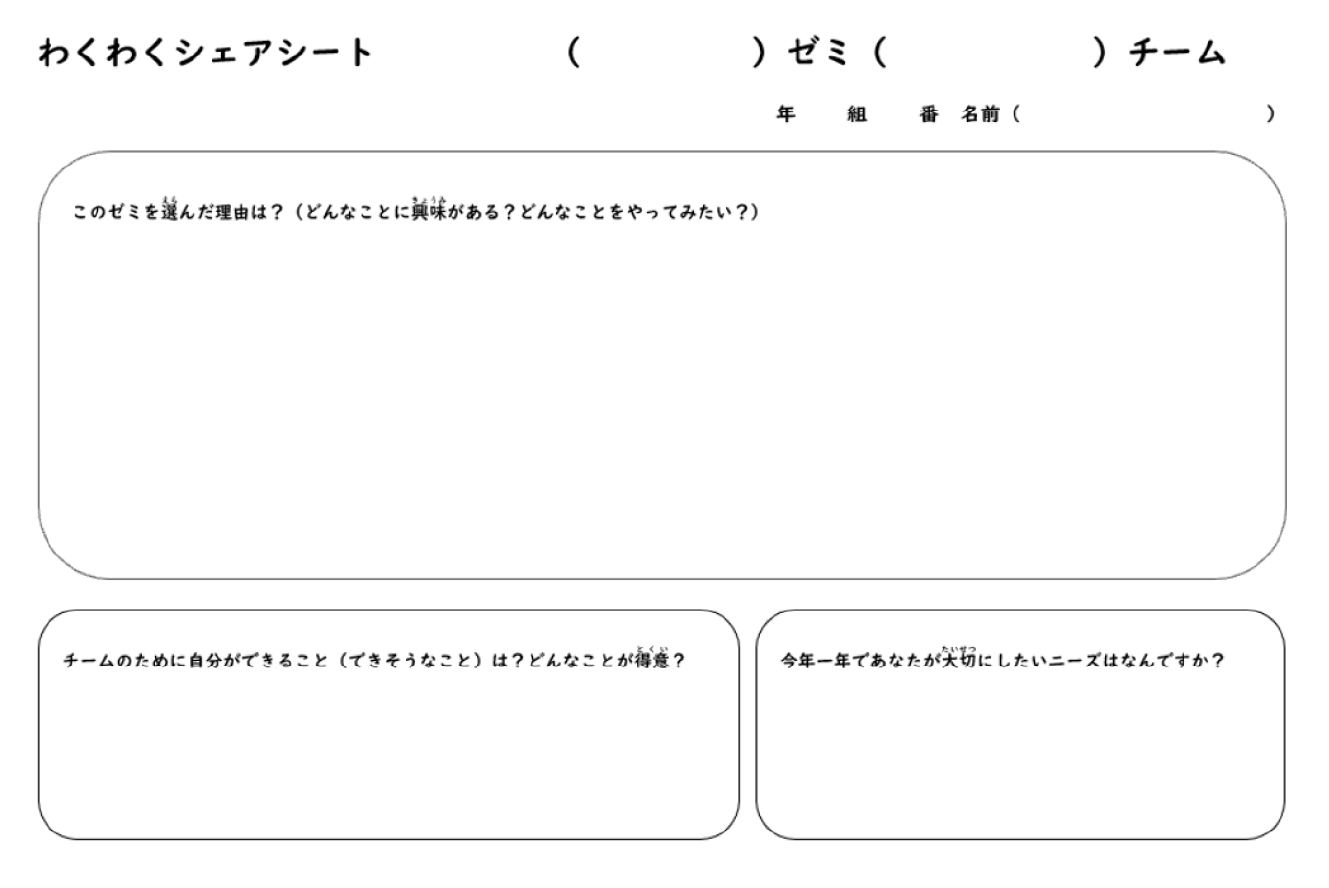

私の所属する京都市立葵小学校では、探究学習「あおいカレッジ」を実践しており、児童たちはそれぞれの興味に基づいて課題を設定し、学びを進めていきます。

この取り組みでは、単なる知識習得ではなく、「自分は何を探究したいのか?」と問いを立てる力を養うことを大切にしています。また、仲間と協働しながら学ぶことで、多様な価値観に触れ、視野を広げることができます。特に「ゴールイメージ力」、つまり「この探究学習を通してどんな自分になりたいか?」を思い描くことを重視し、学びの道筋を明確にすることを心掛けています。つまり、主体的に課題を設定し、仲間と協働しながら解決策を見出す力を育むことを重視しています。

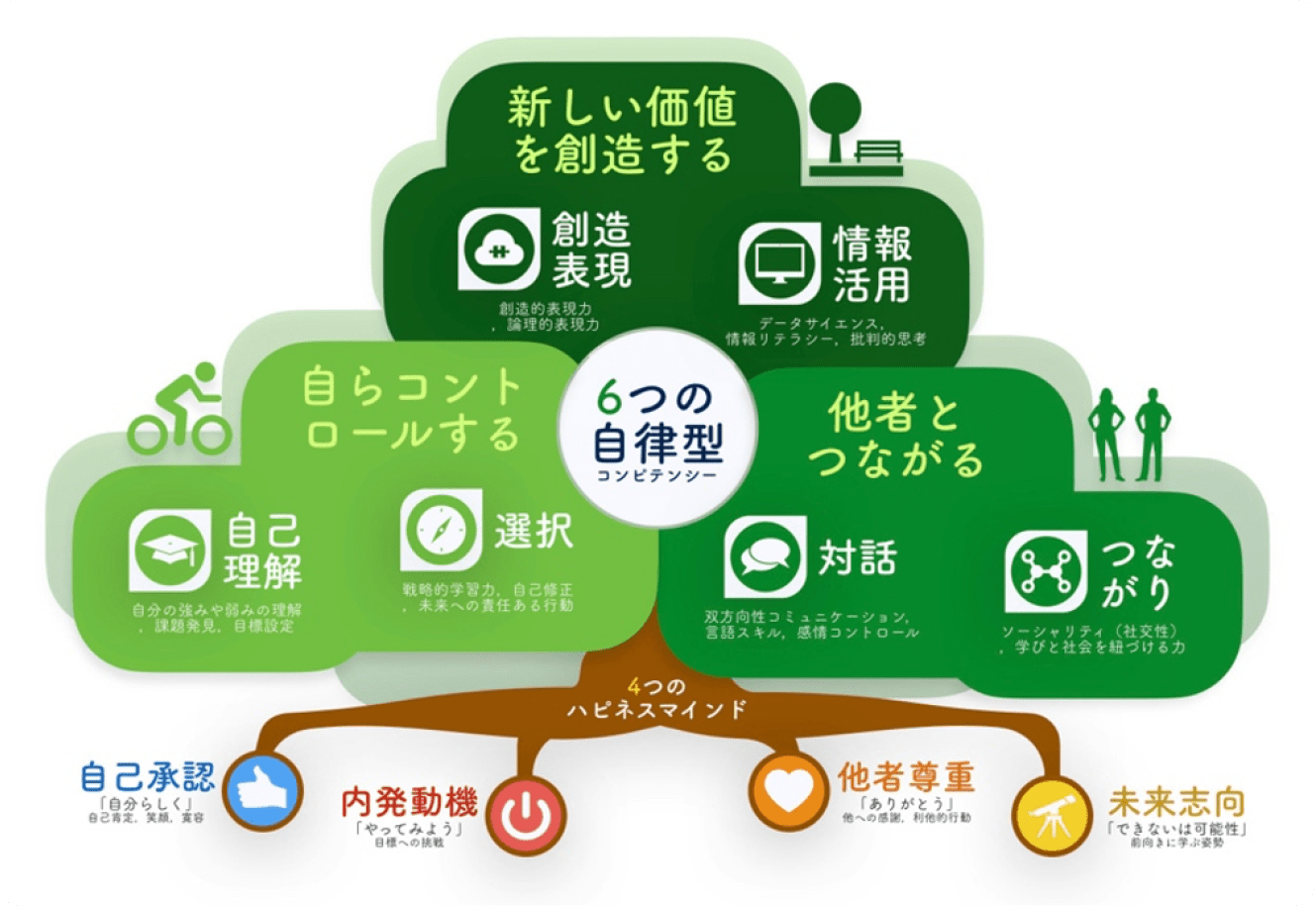

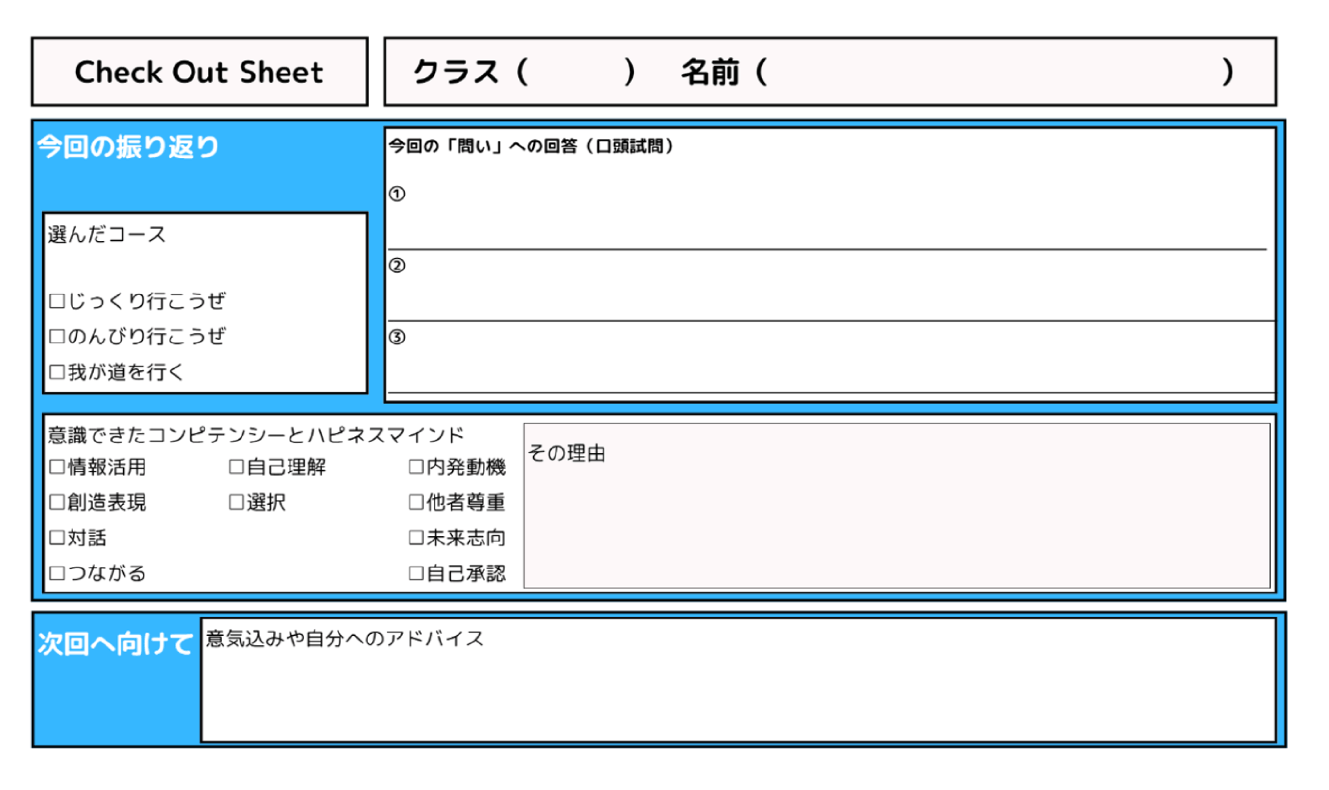

私の所属する新渡戸文化中学校・高等学校では「自律型学習者」の育成を目指しており、そのスキルおよびマインドとして「6つの自律型コンピテンシー」と「4つのハピネスマインド」を定義しています。そのため、授業や行事ではこのいずれかを育むことを意識して設計しています。

どの要素も大切にしていますが、最上位が「自律」のため、メタ認知できる力を育む機会が多くなります。自分の現在地やなりたい自分を把握し、そこまでの道のりのためには何が必要かを自分で当てはめていくことで、自身をコントロールする力を育みます。そのために地盤になるのがマインドです。活動の原動力になる自己承認や内発動機、目標達成に向けた未来志向やその方向性を決める他者尊重など、どれも大切な要素になっています。

私が授業で大切にしているのは、つまずいても諦めずに取り組む力――つまり「レジリエンス」です。私は、あらかじめ作り込んだワークシートは用意せず、PBL型の自由進度学習を取り入れています。まずは、生徒自身が「どうしてこうなっているんだろう?」と心から不思議に思う“wonder”を出発点にすることで、そこから自然に生まれる問いを自分のものとして育ててもらいたいのです。

授業において、例えば、単元テスト後には「リフレクションタイム」を設け、ORID法※を使って「今日は何を発見した?」「どんな気持ちの変化があった?」と問いかけながら、次の一歩を話し合います。最初は「ここでミスしちゃった…」と素直に言い出せない生徒もいるのですが、私自身が「実は私、準備不足で大失敗をやらかして…」と打ち明けると、少しずつ心を開いてくれる姿を目にします。

学習の進め方は個人でもグループでもOKで、まずは一人でじっくり考え込んでみるのもOK。その上で友人に質問したり、自然に仲間を見つけたりするほうが、それぞれの持ち味を活かしながら協働作業へと移りやすいと感じています。ただ、やみくもにグループを作ってしまうと「とりあえず一緒に集まっただけ」で終わることもあります。だからこそ、グループで意見を交わす時には「仲間の頑張りを尊重する」「失敗をきっかけにする」といったルールを設け、安心して本音を出し合える土台を用意しています。

ORID法(オリッド法):カナダのInstitute of Cultural Affairs (ICA) によって開発されたファシリテーションの手法。話し合いや振り返りを論理的かつ体系的に進めるためのフレームワークで、以下の4つのステップから成り立っている。

Objective(客観): 事実やデータに基づく質問

Reflective(省察): 感情や印象に関する質問

Interpretive(解釈): 意味や関連性を考える質問

Decisional(決断): 行動や意思決定を導く質問

チームが決まると、メンバーで「どのようなことができそうか?」を考え、探究課題を設定します。その際、各メンバーがこの学習で「自分が大切にしたい願い=ニーズ」を共有することで、チームの方向性が明確になります。例えば、「オリジナルの楽曲を作ってみんなに楽しんでもらいたい!」と考えている児童と、「演劇を通して表情や動きで自分の感情を表現したい!」と考えている児童が出会うことで、「オリジナルミュージカルを作って上演会を開こう!」という新たなアイデアが生まれることもあります。

また、チームメンバーの得意なことや強みを活かして役割を決め、それぞれが責任を持って取り組みます。例えば、発表が得意な児童はプレゼン資料の作成、デザインが得意な児童はポスター作成、リサーチが得意な児童は情報収集といったように、自分の強みをチームのために活かしながら学び合う姿が見られます。

例えば「対話」のスキルを育むために、授業を対話型の授業にしたり、グループでの活動が必要な課題を出したりします。その際、生徒の段階に応じて「手順」や「順番」を定めることで、苦手な生徒でも徐々にスキルを育めるようにしています。また、普段の単元テストは「再チャレンジ」を受け付けることで、「内発動機」やできたという達成感からの「自己承認」などのマインドを持てるように設計しています。失敗が成功に繋がっている、今できなくても挑戦を続けることが「ナイス」であることを頻繁に伝えることで、前に進みながらも自律していく力を育んでいます。さらに、期末考査は「アウトプット型テスト」として実施しています。これは、授業者ごとにプレゼンや動画作り、ポスター作りや演劇などから自由に手法を選んで行うテストです。様々な方法があるため、表現力や言語化する力などが身に付きます。

探究学習の中でも、児童が最も大きく変化するのは、チームでの対話の場面です。例えば、チームの目標を話し合う時、最初は「何をすれば良いのか分からない」と戸惑う子もいます。しかし、「自分が何を大切にしたいか?」を共有することで、お互いの価値観を尊重しながらチームの方向性を決めることができるようになります。また、対話を重ねることでアイデアが広がる場面も多く見られます。ある児童が「このテーマについて調べたい」と言った時、仲間が「それならこんな視点も面白いかも」と提案し、新しい発想が生まれることもあります。

このように、一人では思いつかなかった考えが対話を通じて形になっていくのです。さらに、探究活動が進むにつれて、児童たちは自然と役割分担をするようになります。「私はプレゼンが得意だから発表をやるね」「調べるのが好きだから資料を探すよ」といった具合に、それぞれの強みを生かして活動を進める姿が見られます。こうした経験を積むことで、協働の力や主体的に学ぶ姿勢が身に付いていきます。

児童の変容が対話の中で生まれていく様子、とても興味深いですね。仲間と意見を交わしながら、新しいアイデアを形にしていく過程は、まさに非認知能力が育まれる瞬間だと感じました。一方で、こうした力を育むためには、様々な難しさもあるのではないでしょうか? 難しさに対して、どのような工夫をされているのか、北田先生のお考えをお聞かせください。

私の一つおすすめの方法が、「問う」ということです。細かく設計されたワークシートでなくても、生徒に育みたい力を意識できたかどうかを問うだけでスキル向上には繋がります。具体的には、私は授業の最後に行う「チェックアウトシート」にて、意識できたコンピテンシーを聞いたり、学期の終わりに振り返りでアンケートをとったりしています。よく行われる「振り返りシート」などの項目に入れるだけでも、十分育まれるチャンスがあると思います。

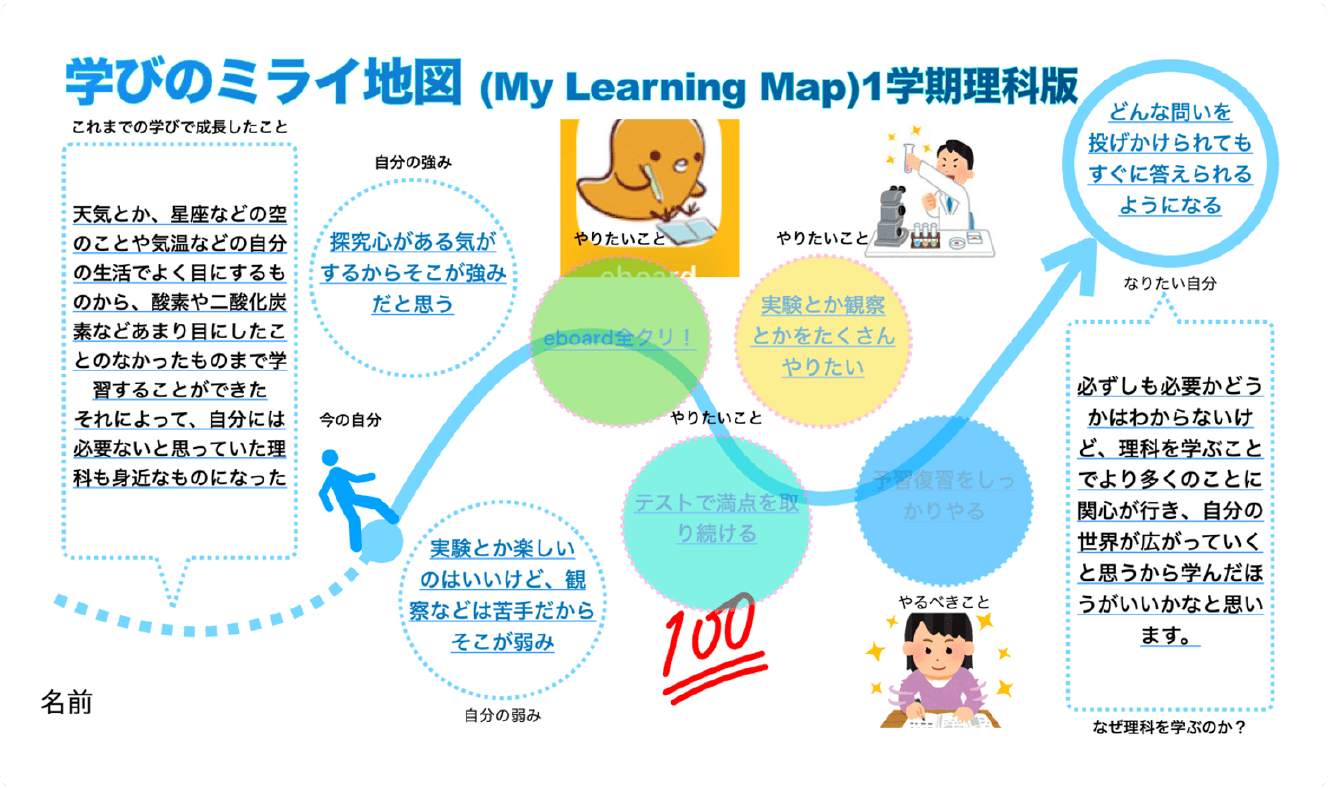

また、メタ認知については横浜創英中学・高等学校の山本崇雄先生の考案した「学びのミライ地図」を活用しています。「現在の自分」や「成長した自分」を意識しながら、「なりたい自分」に向けたデザインをすることで、自分を俯瞰する機会を設けつつ、自己コントロールをして達成に向けて動く力を育んでいます。

非認知能力を育む実践について、先生方が日々の授業の中で意識しているポイントや工夫を伺ってきました。では、実際にこれから取り組もうとしている先生方に向けて、「こういうことに注意すると良い」といったアドバイスがあれば教えてください。ご自身の経験を踏まえて、「ここでつまずきやすい」「この視点を持っているとスムーズにいく」といった点があれば、ぜひお聞かせください。

非認知能力を育むには、まず先生自身が率先して失敗談を話すのが近道です。教師が「実はこんな失敗をしたんだけど、そこからこう学んだんだ」とオープンに語ることで、生徒は「失敗しても良いんだ」と挑戦しやすくなります。実際に、生徒が「先生もそんなことあったんだ」と共感する場面を見ると、心理的安全性が高まり、学びへの前向きな姿勢が生まれます。生徒の心が動く瞬間に立ち会えるのは、教師として何よりうれしいことです。

非認知スキルは「繰り返し意識する」ことで育まれるものです。また、正解はないため一定の水準を目指すことが難しいという性質があります。しかし、だからこそ1回の授業においては「ちょっとだけ」、そんな授業を「何回も」入れる程度の工夫でも良いのです。

どんな授業にも育まれる非認知スキルはあります。そのため、今やっている授業で育まれる非認知スキルを考えて、「狙って繰り返す」だけでも構いません。また、前述した通りまずは「問う」ところから始めるだけでも良いと思います。あまり重く考えすぎず、大きく授業を転換するというよりは、「普段の授業にちょっと意識した取り組みを入れる」という工夫から始めてみましょう。

先生方のお話を伺い、非認知能力を育むためには、授業の中での小さな工夫が積み重なっていくことが重要だと改めて感じました。まずは先生自身が率先して姿勢を示すこと、生徒が繰り返し意識できる環境をつくること、そして対話を通じて学びを深めていくこと。こうした積み重ねが、生徒の主体的な学びへと繋がっていくのですね。これから実践しようとする先生方にとって、大きなヒントになったのではないかと思います。本日は貴重なお話をありがとうございました。

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究的な学び」「主体的・対話的で深い学び」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『授業特化型アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教師/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

【関連コラム】

全国の中学校・高等学校で導入されている

ICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

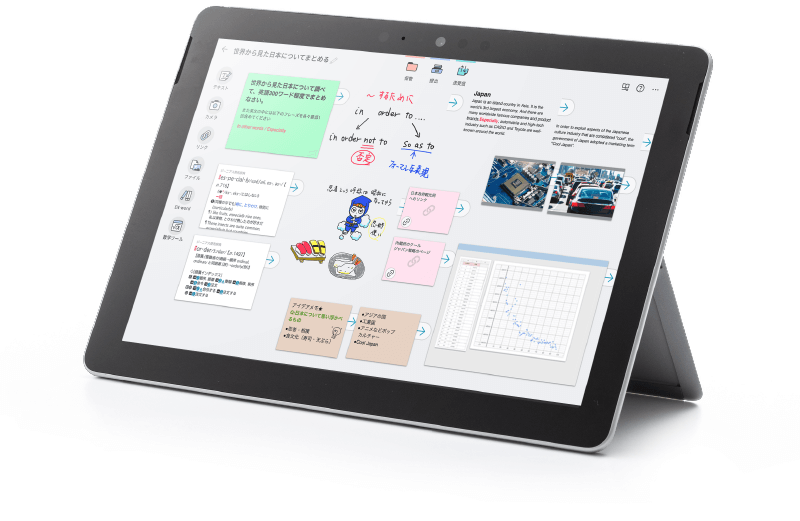

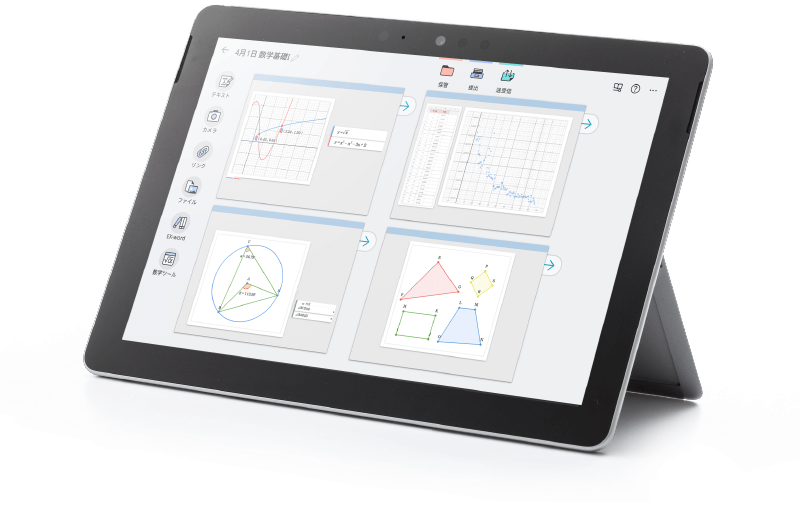

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。