Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

これからの教育に求められるSTEAM教育とは?

ICT活用と実践のヒント

これからの時代を担う子どもたちに求められる力を育む「STEAM教育」。言葉は知っていても、その本質や具体的な実践方法について、まだ模索中の方も多いのではないでしょうか。

ここでは、STEAM教育の基本的な考え方、重要視されている理由、ICTツールを活用しながら授業に取り入れるための実践的なヒントなどを解説します。

5分野を統合的に学ぶSTEAM教育とは

ここでは、STEAM教育の基本的な定義、従来のSTEM教育との違い、そして日本の教育政策との関連性について解説します。

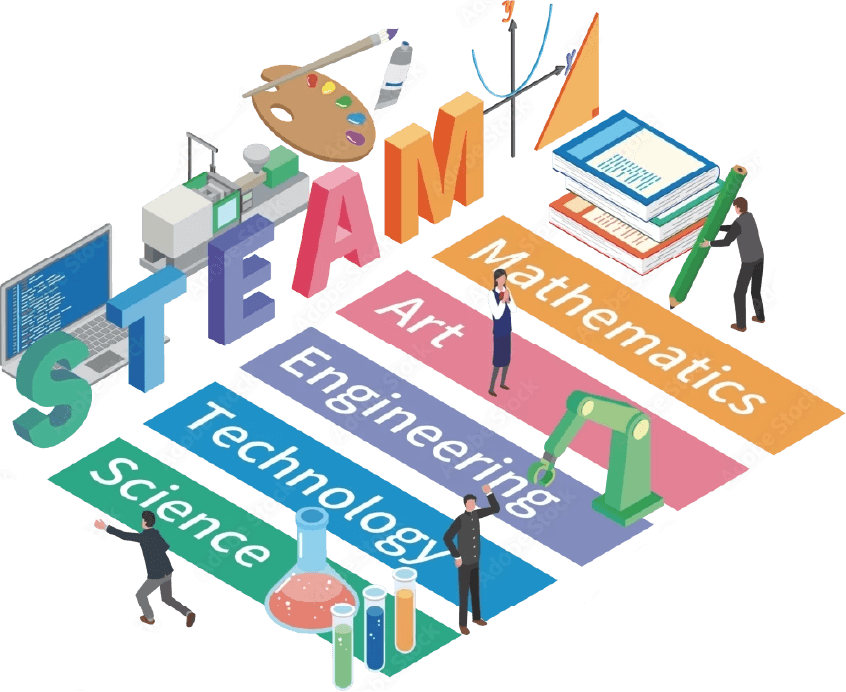

STEAM教育とは?5領域がもたらす複合的な学び

STEAM教育では、次の5つの領域を統合的に学びます。

●Science(科学)

●Technology(技術)

●Engineering(工学)

●Arts(芸術・教養)

●Mathematics(数学)

「STEAM教育」の狙いは、これらを「統合的」かつ「教科横断的」に学び、それらを応用することで、複雑な社会課題へ多角的にアプローチする力を養う点にあります。

STEMとの違いと「A=Arts」の教育的意義

STEAM教育は、従来の「STEM教育」に「Arts(芸術・教養)」の要素を加えたものです。

「Arts」を加えることで、理数系の知識・技能だけでなく、芸術的感性やデザイン思考を融合させ、より柔軟で創造的な問題解決能力を育むことを目指しています。

その背景には、技術偏重にならず、人間的な価値観や社会的な文脈、また倫理観や美的感覚を理解した上でイノベーションを生み出せるようになる意図があります。

学習指導要領との繋がり

「STEAM教育」には、新たな学習指導要領の方針と重なる部分があります。

STEAM教育は、生徒が自ら問いをもち、課題を設定し、多様な情報や知識を活用し、他者と協働して解決策を練る学習活動、つまり探究する学びを重視しています。

今、学校現場でSTEAM教育が求められている理由

ここでは、特に未来社会「Society 5.0」の実現に向けた人材育成の観点と、各教育段階における実践の必要性、そしてSTEAM教育が育む具体的な能力について掘り下げます。

① 未来社会(Society 5.0)に向けた教育

「Society 5.0」は、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合したシステムによって、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会構想のことを指します。

AIやIoTなどの先端技術の活用が必須となる未来の社会では、問題発見や、課題を設定する能力、そして、新たな価値を創造する力、多様な背景を持つ人々と協力する協働的な態度が不可欠と考えられ、STEAM教育はその助けになると考えられています。

② 高校・中学・小学校それぞれの実践課題と可能性

小中高各段階でのSTEAM教育は、発達段階に応じた探究プロセスを通じて、生涯学び続ける力を育むことを目標としています。ここでは、それぞれの過程での課題や可能性についてみていきます。

小学校におけるSTEAM教育

小学校におけるSTEAM教育は、知的好奇心や探究心を刺激し、学ぶ楽しさを体験の中で感じることが入口となります。身近な自然や科学現象への関心を深める活動や、簡単なプログラミング学習などが挙げられるでしょう。

GIGAスクール構想によって整備された1人1台の端末は、STEAM教育の実践を後押しします。一方で、教員がより地域に沿った形でSTEAM教育を実施するための専門知識や、実現に向けた十分なICT環境整備などの課題もあります。

中学校におけるSTEAM教育

中学校では、小学校で培った興味・関心を深め、より体系的で教科横断的な探究活動へ発展させる段階です。生徒自身が課題を設定し、複数の教科の知識を統合して解決策を探っていきます。

課題となるのは、教科横断的カリキュラム開発の難しさです。中学校になると専門性が出始めるため、教員間の教科横断の連携をすることが難しくなります。さらに、適切な評価方法の確立も必須となります。

高等学校におけるSTEAM教育

高校では、より高度な専門性を持ち、実社会の問題に取り組む探究心が求められます。結果的に、大学での学びや将来のキャリアを見据えた取組も増えます。

課題となるのは、文系・理系の枠を超えた教育への転換や、大学や企業など連携先の確保です。

③ STEAM的思考が育む「探究・創造・協働」の力

STEAM教育は「探究」「創造」「協働」といった過程と深く結びついています。

「探究」とは、身の回りのことに「なぜ?」「どうすれば?」という問いを持ち、情報収集・分析をする中で問題を発見し、自ら課題を設定したり、仮説検証したりといったプロセスを通じて主体的に学ぶ営みのことを指します。

「創造」は、分野横断的な学びから、既存の知識やアイデアを新たな文脈で組み合わせ、独創的な発想やイノベーティブな解決策を生み出すことを指します。

「協働」は、チームで取り組むプロジェクトを通じて、異なる意見や価値観をすり合わせながら、異質な能力を持つ他者と協力し、コミュニケーションを取りながら共通の目標に向かうことです。

こういったプロセスは、複雑な社会課題へ多角的にアプローチする力を養うために欠かせません。

授業にSTEAM教育を取り入れるために

ここでは、STEAM教育を取り入れた教科横断型授業の組み立て方や、「総合的な探究の時間」における活用法、そして評価と成果を可視化する方法について見ていきます。

① 教科横断型授業の組み立て方

教科横断型授業とは、複数の教科の知識やスキルを融合させ、一つのテーマや課題に多角的にアプローチする授業形態です。

例えば、「地域の環境問題をテーマにしたメディアアート制作」というテーマであれば、理科の授業で環境問題のデータを収集・分析し、美術の授業で問題提起のメッセージを込めた作品コンセプトを立案、技術の授業でセンサーやプログラミングを用いたインタラクティブ要素を導入する、といった組み立て方が考えられます。

また、「持続可能な食生活のためのデータ分析とレシピ提案」というテーマであれば、数学の授業で食材データや食品ロスデータを分析し、技術の授業で分析ツールを活用して結果をまとめ、家庭科の授業で栄養学に基づきレシピを開発するといった組み立て方が考えられるでしょう。

② 「総合的な探究の時間」にどう活かすか

高校の「総合的な探究の時間」は、STEAM教育の理念を実践する絶好の機会となります。例えば、自分たちの住む地域の問題・課題をテーマに、STEAM教育の5つの領域を「統合的」かつ「教科横断的」に探究する地域探究プロジェクトなどが挙げられます。

こうしたテーマは、経済産業省が運営する「STEAMライブラリー」からヒントを探すことができます。

出典:STEAMライブラリー 未来の教室

③ 評価と成果の可視化のヒント

STEAM教育では、知識偏重のテストだけでは測れない多面的な能力を評価する必要があります。

有効な評価方法として、Assessment as Learningの評価観に即した「ポートフォリオ評価」があります。これは、生徒が学習過程で作成したレポート、作品、考察メモ、振り返りなどの成果物を系統的に収集し評価する方法です。

as Learningであるため、評価するプロセスそのものが学びになっているような評価のあり方です。つまり、自己評価を通した自己調整的な学びや、内省を通した気づきを生むための評価方法です。

一方でこれは「数値化」を目的としませんので、成績を付けることや点数化といった「評定」にはそぐわない場合があります。どうしても、数値化の必要がある場合には、「パフォーマンス評価」の場面を設けることが有効です。その透明性や客観性を高めるために、評価の観点と到達度を段階的に示した評価基準表「ルーブリック」を活用する方法も有効と考えられます。

こうした評価方法を組み合わせることで、生徒の多面的な能力や成長を適切に捉え、成果を可視化できます。最も重要なことは、評価を単なる成績付けでなく、さらなる学びを促すフィードバックの機会と捉えることです。

教育現場におけるSTEAM実践の課題

STEAM教育は多くの可能性を秘めている一方で、教育現場で実践していくためにはいくつかの課題を越える必要があります。

① 教員の負担の軽減

STEAM教育実践における最大の問題の一つが教員の負担が増えることです。

教科横断的な授業の企画・準備には多大な時間と労力が必要で、特に教員間の打ち合わせは必須です。

しかし、ただでさえ多忙な日々の業務の中で新たに時間を確保することは容易ではなく、本格的な実践には、現在の教育システム全体の見直しが必要であると考えられます。

② 評価方法

STEAM教育で重要視される「探究」「創造」「協働」といった力は、従来のペーパーテストでは測れません。

先述のポートフォリオ評価やパフォーマンス評価、ルーブリックなどの方法が提案されていますが、評価基準の客観性・公平性の担保や、評価にかかる教員の負担が問題となります。

また、大学入試等が依然として知識量を重視する場合、STEAM教育で培われた能力が正当に評価されにくいミスマッチも生じ得ます。

③ ICT環境の整備

STEAM教育の実践には、プログラミング教材等のICT環境が不可欠ですが、学校や地域による整備状況の差により格差が生じると考えられています。

GIGAスクール構想で端末配備は進みましたが、故障対応や機材の更新、新機材導入の予算確保、教員のICT活用スキル習得など課題は山積みなのが現状です。

このように、STEAM教育の実践にはいくつかのハードルがありますが、すべての課題を一人で抱える必要はありません。ツールや環境を上手に活用することで、現場の負担を軽減しながら、STEAM的な学びを無理なく取り入れることが可能になります。例えばカシオのクラウド型ICT学習アプリ「ClassPad.net」は、STEAM教育の実践において次のような支援ができます。

教員の負担軽減:デジタルノートの共有機能を使えば、教員間で進捗状況をリアルタイムに把握でき、授業の連携がスムーズになります。同じアプリ上で教材を共有・編集できるため、教科を超えたコラボレーションも効率的に行えます。

評価の工夫:生徒の学びのプロセスをデジタルノート上に蓄積することで、思考の変化や取り組みの姿勢を可視化できます。これにより、探究や創造といった要素も評価しやすくなります。

ICT整備のハードル軽減:ClassPad.netは、オンライン辞書やデジタルノート、数式処理・グラフ作成、そして授業支援機能が1つにまとまったオールインワンアプリ。複数のツールを揃えることなく、これひとつでSTEAM的な学びに対応できます。

ICTでSTEAM教育を加速させる──ClassPad.netの活用

ここでは、カシオのクラウド型ICT学習アプリ「ClassPad.net」が、STEAM教育の実践をどのように支援できるかについて紹介します。

① ClassPad.netとは?カシオが提供する次世代型学習アプリ

カシオが提供する「ClassPad.net」は、オンライン辞書・デジタルノート・学習ツール・授業支援がオールインワンになった次世代型学習アプリです。

辞書や数学ツールをノート機能と統合することで、スムーズなICT学習を実現します。また、オールインワンアプリなので、複数のアプリ管理やパスワード管理の手間が省け、より学習に集中できます。

カシオの電子辞書「EX-word」から辞書・参考書・単語帳・書籍が収録されており、小学校・中学校用はもちろん、高校生用に厳選した参考書や、大学生向けの第二外国語学習の辞書も利用可能です。それぞれ、信頼に値する正確性が確保されています。

② 数学・理科・アートの融合的学習を可能にする機能

ClassPad.netは、数学・理科・アートの融合的学習を可能にします。

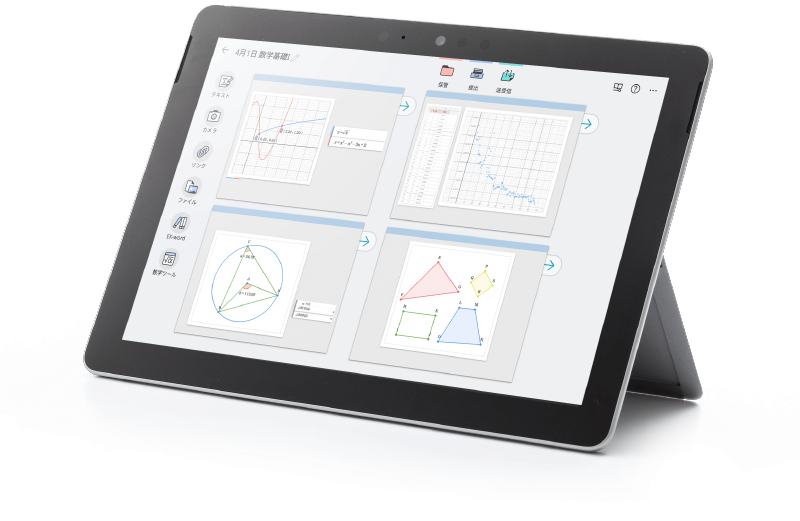

例えば、数学ツール「ClassPad Math」は、数式入力、グラフ描画、図形作図、データ分析といった機能を直感的に操作でき、抽象的な数学の概念を視覚的・体験的に理解しやすくなっています。

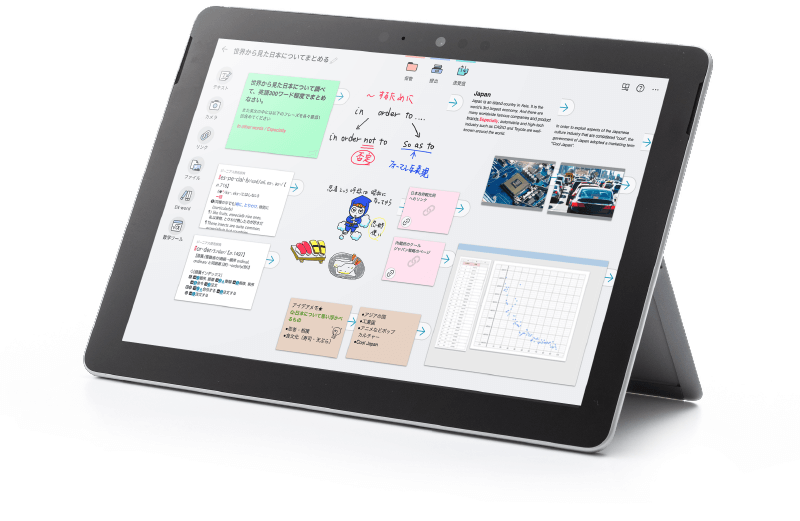

また、紙のノートと変わらない操作感を実現したデジタルノートは、自由自在に手描きでき、テンプレートや図形を使った思考整理も可能です。これらの機能は、数学・理科・アートを融合した学習の手助けとなるでしょう。

③ 探究学習・協働学習などに活躍

ClassPad.netは、個人の探究活動を深めるだけでなく、グループでの協働学習を効果的に支援します。

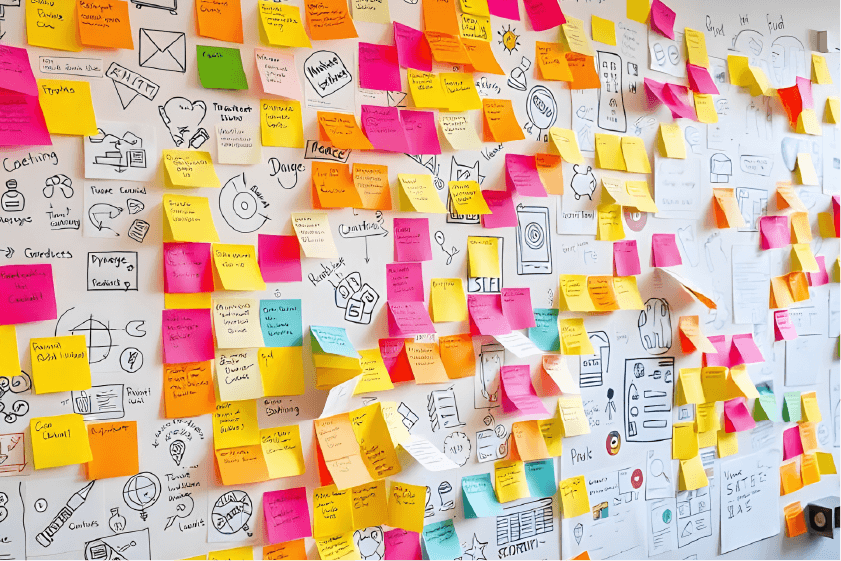

例えば、デジタルノートを複数人でリアルタイムに編集できる「同時編集」機能は、グループでの探究や協働に役立つでしょう。また、多彩なふせん機能は、複数人で意見やアイデアを出し合うブレインストーミングにも活用できます。

こうした機能を有効に使うことで、生徒の思考力を刺激し、多様な意見を統合してより良い成果物を生み出すプロセスを体験することとなり、STEAM教育に不可欠な協働する力を育むことに繋がるでしょう。

まとめ:ICTと創造的な学びでSTEAM教育をもっと身近に

STEAM教育は、これからの社会を生きる子どもたちにとって不可欠な、分野横断的な知識の活用、問題発見・課題設定、そして創造、協働する力を育む教育です。

STEAM教育導入やICT活用には大規模な変革が必要と感じるかもしれませんが、大切なのは「小さな一歩」を踏み出すことです。まずは担当教科の一つの授業でSTEAM教育の要素を取り入れることや、経済産業省の「STEAMライブラリー」のような既存リソースを活用し、教材探しの負担を軽減しながら導入を進めるのも良い方法です。

授業でのICT戦略的活用は、生徒の思考の幅を広げ、表現の可能性を豊かにし、学びの質を変革する力を持っています。変化の激しい社会で自ら学び続け、未知の課題に挑戦し、より良い未来を創造する「生きる力」を養う教育に繋げていきましょう。

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究的な学び」「主体的・対話的で深い学び」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『授業特化型アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

全国の中学校・高等学校で導入されているICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。