Personal Menu

Personal Menu

お気に入りに商品が追加されました。

インクルーシブ教育とは?

日本の教育現場で教師が気をつけるべきこと

インクルーシブ教育とは、障がいの有無や国籍、文化的背景といった違いに関わらず、すべての子どもたちが共に学び、育つことを目指す教育のあり方です。

現代の日本の教育現場は多様化が進んでおり、教師にはこれまで以上に一人一人の生徒に寄り添った指導・支援と、柔軟な対応が求められます。

ここでは、インクルーシブ教育の基本的な考え方や、教育現場で気をつけるべきこと、そして課題を乗り越えるために、ICT(情報通信技術)がどのように貢献できるかについて解説します。

インクルーシブ教育とは?誰もが共に学ぶ教室の未来

インクルーシブ教育は、国籍や文化、言語、家庭環境、性自認、そして障がいなど、多様なバックグラウンドを持つ子どもたちが、質の高い教育を受けられることを目指す教育であると同時に、すべての子どもたちの学びが最大限に引き出される教育のことを指します。

① 定義と背景──「排除しない教育」から「包み込む教育」へ

インクルーシブ教育の出発点は、1994年にユネスコとスペイン政府によって採択された「サラマンカ声明」と言われています。ここでは、特別な教育的ニーズを持つ人々を含め、すべての子どもたちが地域の通常の学校で学ぶことを原則とする「万人のための学校」が提唱されました。

従来の「統合教育(インテグレーション)」は、主に障がいのある子どもを既存の通常学級のシステムに適応させることを目指していました。一方、インクルーシブ教育では、子ども一人一人の多様性を前提とし、教育システム全体をすべての子どもにとってより良いものへと変革していくことを目指します。

② 特別支援教育や多文化共生教育との関係

日本の教育現場では、明治11年に盲・聾教育が始まり、次第に「特殊教育」として、障がいのある児童生徒のための学ぶ機会を保障するための整備が少しずつ進展してきました。長らく、特殊教育として考えられてきた中、平成19年になり、特別支援学校や特別支援学級という名称で、特別支援教育が始まりました。

特別支援教育では、個々の障がい特性や発達段階に応じた専門的な指導や支援を提供することに重点が置かれています。一方、インクルーシブ教育では、障がいの有無に関わらず、すべての子どもが共に学ぶことが提唱されている点で違いがあります。

しかし、インクルーシブ教育は特別支援教育を否定するものではありません。インクルーシブ教育を行う上で、特別支援教育が培ってきた専門性や知見は不可欠です。

また、インクルーシブ教育における多様性は障がいの有無に限りません。国籍、言語、文化、宗教、性自認、家庭環境など、あらゆる背景を持つ子どもたちが対象となります。これが、多文化共生教育です。

特に、外国にルーツを持つ子どもたちが増加する現代の日本において、多文化共生教育の視点は極めて重要になります。異なる文化や価値観を尊重する姿勢を育むことは、インクルーシブ教育が目指す共生社会の実現と深く結びついているのです。

③ 国の政策やSDGsが示すインクルーシブ教育の重要性

文部科学省では、インクルーシブ教育システムの構築を「共生社会」の実現に向けた最重要課題の一つと捉えています。

文部科学省の報告書「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」では、インクルーシブ教育システムを「障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶ仕組み」「障がいのある者が教育制度一般から排除されないこと」「個人に必要な『合理的配慮』が提供されること」としています。

国際的な視点では、SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」が、インクルーシブ教育の理念と深く結びついています。「すべての人に包摂的かつ公正の質の高い教育を確保」することが掲げられており、日本の教育が目指すべき重要な方向性として位置付けられています。

出典:共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)|文部科学省

出典:質の高い教育をみんなに | 国連広報センター

現場で直面するインクルーシブ教育の課題

インクルーシブ教育の理想実現に向けて、日本の教育現場は多くの困難に直面しています。理想と現実の間には大きなギャップが存在し、それが推進を阻む課題となっています。

① 教員のリソース不足と多様な学習ニーズへの対応の難しさ

日本の多くの学校は、教員のリソース不足の問題に直面しています。これには、特別な支援を必要とする児童生徒に対応できる専門的な知識やスキルを持つ人材の不足も含まれます。

多様な学習ニーズを持つ生徒一人一人に個別最適な支援を提供するためには、きめ細やかな観察、個別の指導・支援計画の作成、そして柔軟な教材の準備や授業方法の工夫が不可欠です。しかし、現状では一人の教員が受け持つ生徒数が多く、個別対応に十分な時間を割くことが困難な状況にあります。

② 一斉授業では見落とされる「個別の理解・スピード」

これまでの多くの授業において実施されてきたとされる「一斉授業」は、効率的に多くの生徒に知識を伝達できる一方で、インクルーシブ教育の理念とは相容れない課題を抱えていると言われています。これは、インクルーシブ教育では、同じ教室に学習内容の理解度や習得のスピード、興味関心の方向性などが異なる生徒たちが集まるためです。

確かに、画一的な進度で進められる一斉授業の中では、生徒一人一人の「個別の理解・スピード」は見過ごされがちになります。教師はクラス全体の平均的な理解度に合わせて授業を進めざるを得ないからです。そのため、結果として、一部の生徒は授業内容を十分に理解できないまま取り残されたり、逆に授業が退屈に感じて学習意欲を失う生徒が出てきたりする可能性があります。

③ 多様なバックグラウンドを持つ生徒との関係づくりの課題

インクルーシブ教育では、障がいの有無だけでなく、国籍、文化、言語、家庭環境、性自認など、多様なバックグラウンドを持つ生徒たちが一緒に学びます。

こうした環境は、生徒たちが互いの違いを理解し、尊重し合う力を育む絶好の機会となり得ますが、教師にとっては関係づくりにおいて様々な課題が生じやすい状況でもあります。異なる文化や価値観を持つ生徒の間では、言葉の壁やコミュニケーションスタイルの違いから誤解が生じることや、無意識の偏見から摩擦が起きることもあるでしょう。

教師はこうした生徒一人一人の背景を理解し、安心して自分を表現できる受容的なクラスの雰囲気を作ることが求められますが、そのためには高度なコミュニケーション能力や異文化への理解が求められます。さらに、生徒とじっくり向き合う時間的・精神的な余裕も不可欠です。そのためには、自分自身の異文化感受性についてメタ認知する機会を持ち、リフレクティブな実践を進めることが欠かせません。

出典:国際教育で育む異文化感受性―多文化環境での対話的で深い学びのために

インクルーシブ教育を支えるICTの活用

インクルーシブ教育の課題を乗り越えるために、ICT(情報通信技術)の活用に期待が寄せられています。詳しく見ていきましょう。

① 一人一人に合った学びを可能にするテクノロジーの力

ICT(情報通信技術)は、インクルーシブ教育における「個別最適な学び」を実現するために役立ちます。GIGAスクール構想によって一人一台の学習用端末が整備されたことも追い風となりました。

ICTを活用することで、生徒の理解状況や能力、興味関心に応じた多様な学びを提供できる可能性が高くなります。また、ICT教材を活用し、文字、画像、動画、音声などを組み合わせることで、生徒の五感を刺激し、より直感的で深い理解を促すこともできます。

さらに、生徒の学習データを収集・分析し、それに基づいて個別のフィードバックを提供したり、次に学ぶ内容を提案したりする「アダプティブラーニング(適応学習)」も可能です。これにより、生徒一人一人の学習進度や理解度を把握しやすくなり、きめ細やかな指導に繋がると考えられます。

② タブレット・クラウド教材による「学びの多様化」

GIGAスクール構想の進展に伴い、タブレット端末とクラウドベースの教材が導入されました。これは「学びの多様化」を大きく後押しすると考えられます。

タブレット端末の導入により、生徒一人一人の興味や学習スタイルに合わせた教材選択が可能になりました。例えば、文字の拡大や配色の変更機能、音声読み上げ機能などを利用することで、読み書きに困難を抱える生徒の学習がしやすくなりました。

クラウド教材は常に最新の情報を保てるほか、動画教材やインタラクティブなドリル、オンライン辞書など多様な形式の教材が利用できるため、生徒は自分のペースで復習したり、興味のある分野を掘り下げたりできます。

③ アクセシビリティ・視覚支援・言語支援などの活用事例

インクルーシブ教育の実現には、障がいのある児童・生徒が他者と同じように利用できる「アクセシビリティ」の確保が必要になります。文部科学省も障がいのある児童生徒に対してICTの活用を推奨しています。

例えば、視覚障がいのある生徒であれば、画面拡大ソフトや読み上げソフトの活用、色の調整などが有効です。聴覚障がいのある生徒の場合は、字幕表示や手話動画、FM補聴システムなどの活用が考えられます。肢体不自由のある生徒は、音声入力が役立つでしょう。

さらに、読み書きが困難な生徒には、文章の体裁変更、ルビ振り、音声読み上げなどが効果的です。また、外国にルーツを持つ生徒に対しての言語的な支援として、翻訳機能や多言語対応の教材などが役立ちます。

ClassPad.netが実現するインクルーシブな学習環境

ここでは、カシオのクラウド型ICT学習アプリ「ClassPad.net」が、インクルーシブな学習環境の構築にどのように役立つのかについて紹介します。

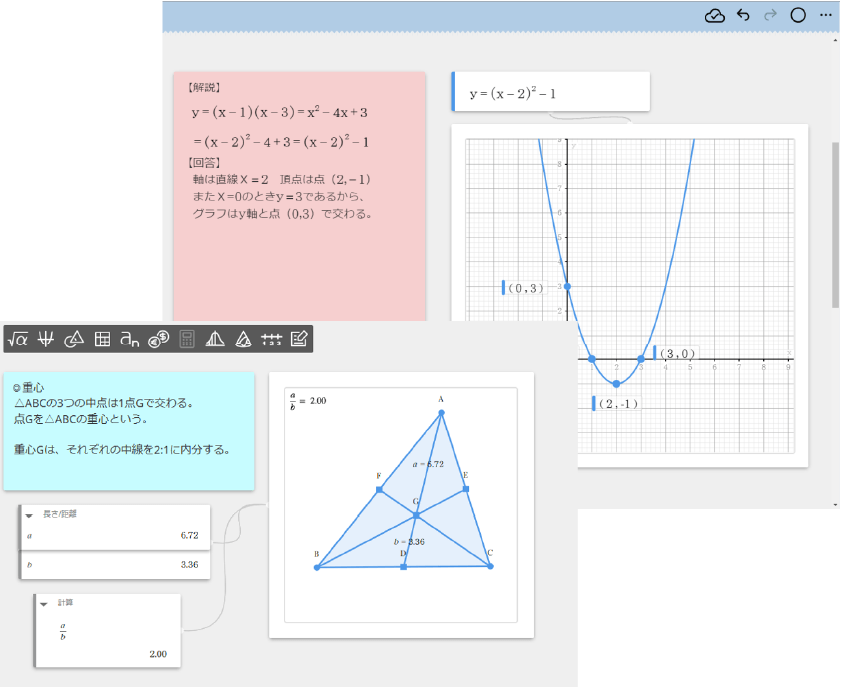

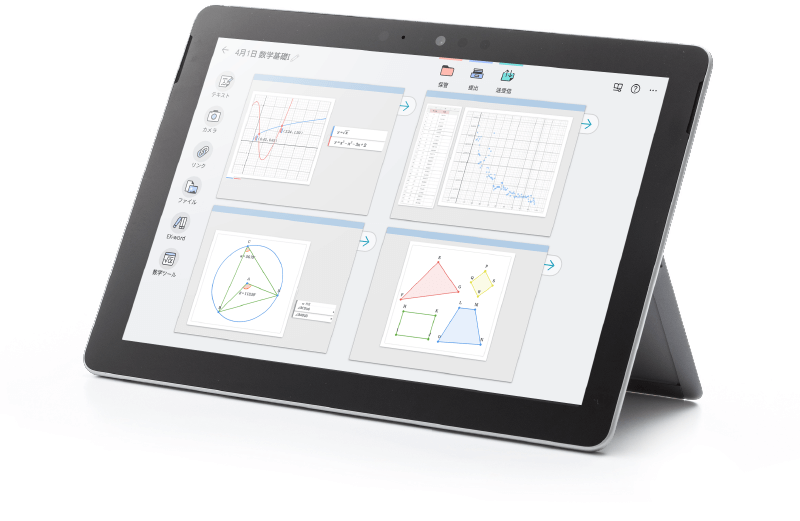

① 数式・図形・グラフ・視覚的に理解できる数学ツール機能

数学において、抽象的な数式や複雑な図形、変化するグラフの関係性を理解することが難しい生徒もいます。

ClassPad.netに搭載されている数学ツール「ClassPad Math」では、式を入力することで瞬時にグラフを作成でき、変数を動かすことでグラフがどのように変化するか、図形を変形させると角度や面積、辺の長さがどのように変化するかを、生徒自身が操作しながら目で見て確認できます。

こうした機能により学習体験が向上し、数学の直感的な理解を促します。

② 学習ペースを個別に設定できることで「置いていかれない学び」を保障

インクルーシブ教育では、生徒一人一人の学習進度や理解度が異なることを前提に授業を進める必要があります。

ClassPad.netは、ICT(情報通信技術)を用いて生徒の学びを促すと伴に、教師の授業運営をサポートする授業支援機能やコンテンツが用意されています。これらを使用することで、生徒の進捗が確認しやすくなり、理解が進んでいる生徒、つまずいてしまっている生徒の把握も容易になります。

教師は個々の生徒の状況に応じたフィードバックや追加の課題を提供できるようになり、「置いていかれない学び」の実現に繋がります。

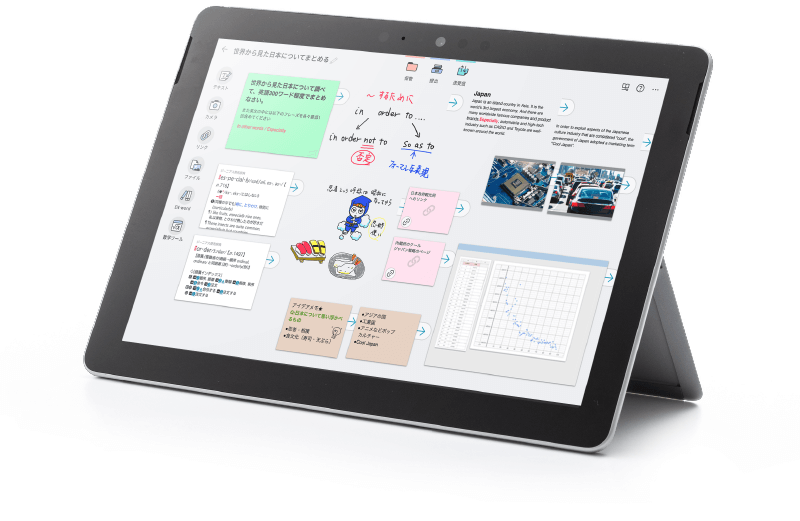

③ 多様な学習スタイル(書く・見る・操作する)への対応

ClassPad.netは、生徒一人一人の多様な学習スタイルにも対応できます。

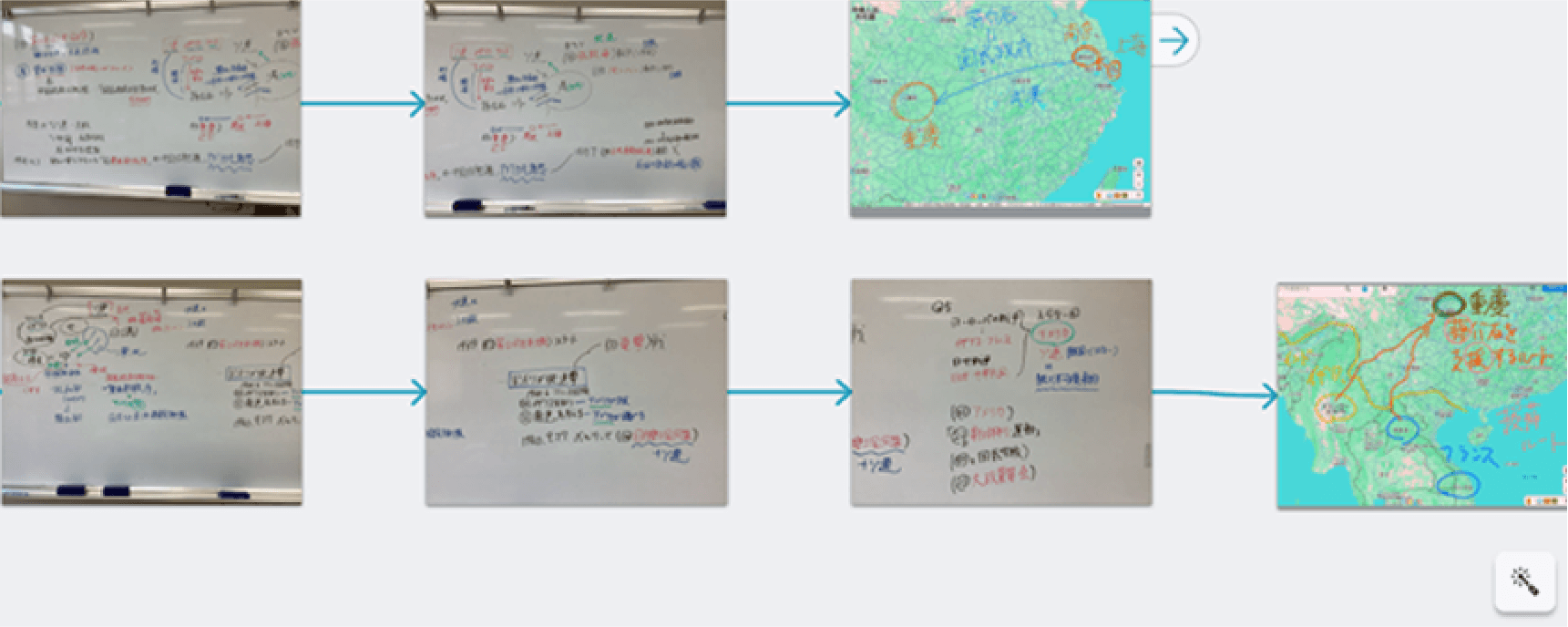

例えば「書く」ことに関しては、キーボード入力に加えて、紙のノートに近い感覚で使える手書き入力機能を備えています。「見る」ことを通じた学習については、デジタルノート機能で画像や動画、ウェブサイトのリンクなどを取り込んで、視覚的に豊かな学習資料を作成・活用できます。

「操作する」ことを重視する生徒にとっては、数学ツールで関数を表現したグラフを動かしたり、デジタルノート上でふせんを自由に配置・整理したりする機能が大いに役立つでしょう。

④ 学びの記録・共有・振り返りができる

「デジタルポートフォリオ」としての機能

インクルーシブ教育においては、生徒一人一人の成長を把握し、それを次の学びへと繋げていくために、学習の過程と成果を記録して振り返る仕組みが重要です。

ClassPad.netは、生徒の学びを継続的に記録・蓄積し、共有・活用するための「デジタルポートフォリオ」として優れた機能を発揮します。

生徒は日々の授業で作成したノートやレポート、プレゼンテーション資料、探究活動で集めた情報や作品などを保存・蓄積できます。これらの情報は教師や他の生徒と簡単に共有できることに加えて、生徒自身が自らの学びを振り返って自己評価を行うことも可能になります。

教育現場での実践事例

ClassPad.netが持つ様々な機能は、すでに多くの教育現場で具体的な実践として活用され、成果を上げています。その一例を紹介しましょう。

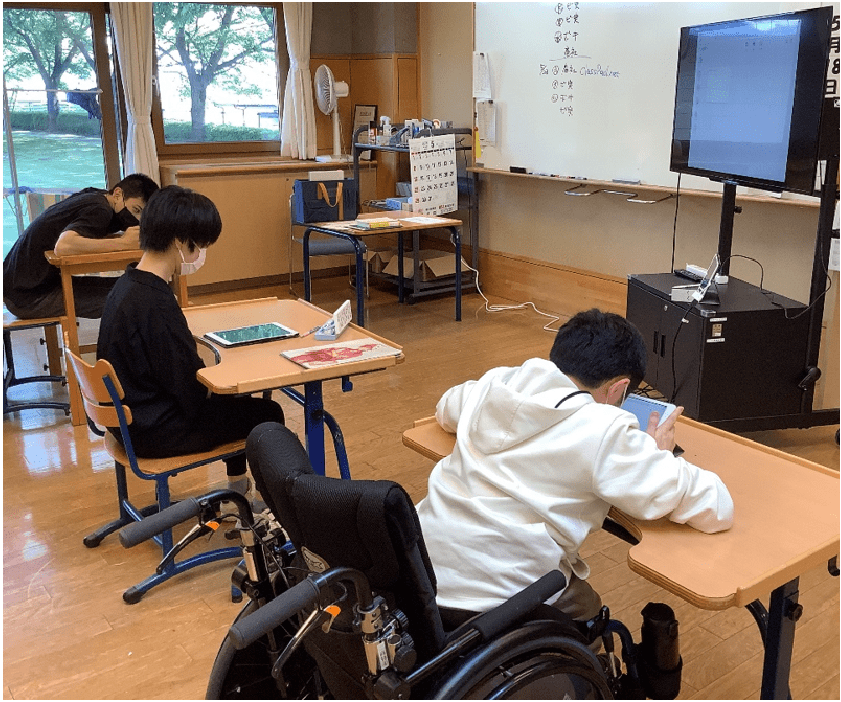

① 生徒同士の協働学習にClassPad.netを取り入れた事例

香川県立善通寺支援学校では、病弱の児童生徒を対象とした特別支援教育が行われています。同校では、体調により授業に遅刻したり欠席したりする生徒も少なくありません。そうした状況でも、学びの機会を保障するために、ClassPad.netを活用した取り組みが進められています。

授業後にClassPad.netを通じて振り返りシートを提出することで、生徒が自身の理解度を確認しながら学習内容を整理できるようにしています。また、欠席した生徒に向けて授業の様子を撮影・配信することで、自宅からでも授業の内容を自学自習できる環境を整備。生徒一人ひとりの状況に応じて、学びの継続を支えるインクルーシブな学習支援が実現されています。

② 支援が必要な生徒に対する数学・理科での活用例

群馬県立二葉高等特別支援学校では、生徒の書字や見え方の特性に合わせて、キーボード入力やタップ入力、ノートの拡大・縮小が容易にできる点などを評価し、カシオの「ClassPad.net」を利用しています。

実際の授業では、「自分を表現する一言」を基に自己紹介を行うために、カメラで顔写真を撮ったり、電子辞書「EX-word」で言葉の意味を調べたり、好きなもののリンクを貼ったりといった活用を行っています。

ノートブックの情報を一目で確認し、簡単に整理ができる点や、生徒自身が調べたり考えたりしたことを他の生徒にすべて見せる必要がなく、提出する内容だけを発表できる点も評価されています。

まとめ:ClassPad.netと「共に学び育つ教室」へ

インクルーシブ教育は、すべての子どもたちが、その個性や能力、背景の違いに関わらず、共に学び、共に育つことを目指す教育のあり方です。その実現には、教員のリソース不足や一斉授業の限界といった問題を越えていくこと、また、多様なバックグラウンドを持つ生徒との関係づくりといった課題が存在します。

こうした問題・課題を乗り越え、理想の教室へと近づくために、ICTツールの活用は有効です。カシオの「ClassPad.net」は、数式・図形・グラフをグラフィカルに表すことで理解を助けるなど、多様な学習スタイルへの配慮が可能になります。また、デジタルポートフォリオとして学びの記録・共有・振り返りが可能になり、このこともインクルーシブ教育を実現する手助けとなります。

インクルーシブ教育の実現は、一朝一夕に達成できるものではありませんし、その実現に向けたプロセスそのものに大きな意味があります。それは、教師一人一人の実践と、それを支える環境、そして社会からの理解・協力があって初めて生まれるものです。大切なのは、すべての子どもたちが持つ無限の可能性を信じ、一人一人の「違い」を豊かさと捉え、互いに尊重し合いながら成長しようとする姿勢と、それを実現するための継続的な努力と言えるでしょう。

ClassPad.netは、その道のりにおいて、教師と生徒の双方を力強くサポートします。テクノロジーの力を借りながら、多様な生徒たちが「共に学び、共に育つ」教室の未来を一緒に築いていきましょう。

CASIOでは、ICTを活用したスムーズな授業や「探究的な学び」「主体的・対話的で深い学び」の実践を支援するため、デジタルノート機能や課題共有に活用できる授業支援機能が入った『授業特化型アプリClassPad.net』のトライアル版をご用意しております。ぜひご活用ください。

■著者・監修者

芹澤 和彦

高校英語教員/教育クリエイター

講演、企業研修、教員研修、イベント運営を多数実施。英語教育ではEF Excellent Award in Language Teaching 2019 Japan Finalist 第2位の表彰、アントレプレナーシップ教育ではNPO法人BizWorld Japan アドバイザー、ICT教育では2019~2022 Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受けるなど、ジャンルを越えて教育実践を展開している。探究やクリエイティブ・ラーニング型授業の実践家である一方で、教員をしながら個人事業として起業。学校と社会の繋がりをつくる多様な活動をしている。

著書『中学校・高等学校 4技能5領域の英語言語活動アイデア』(明治図書)。

全国の中学校・高等学校で導入されているICT教育をサポートする、カシオの「ClassPad.net」

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

「ClassPad.net」とは、カシオが電子辞書や関数電卓で

長年培ってきたノウハウをいかし、

開発されたICT学習アプリです。

【主な特長】

2.自由度の高いデジタルノート機能

辞書の検索結果や例文、Webページ・YouTube・Google マップのリンクなどを自由に貼り付けられるデジタルノート。調べてまとめることで思考力が身につきます。

画面は全て開発段階のため、最終仕様と異なる可能性がございます。